【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

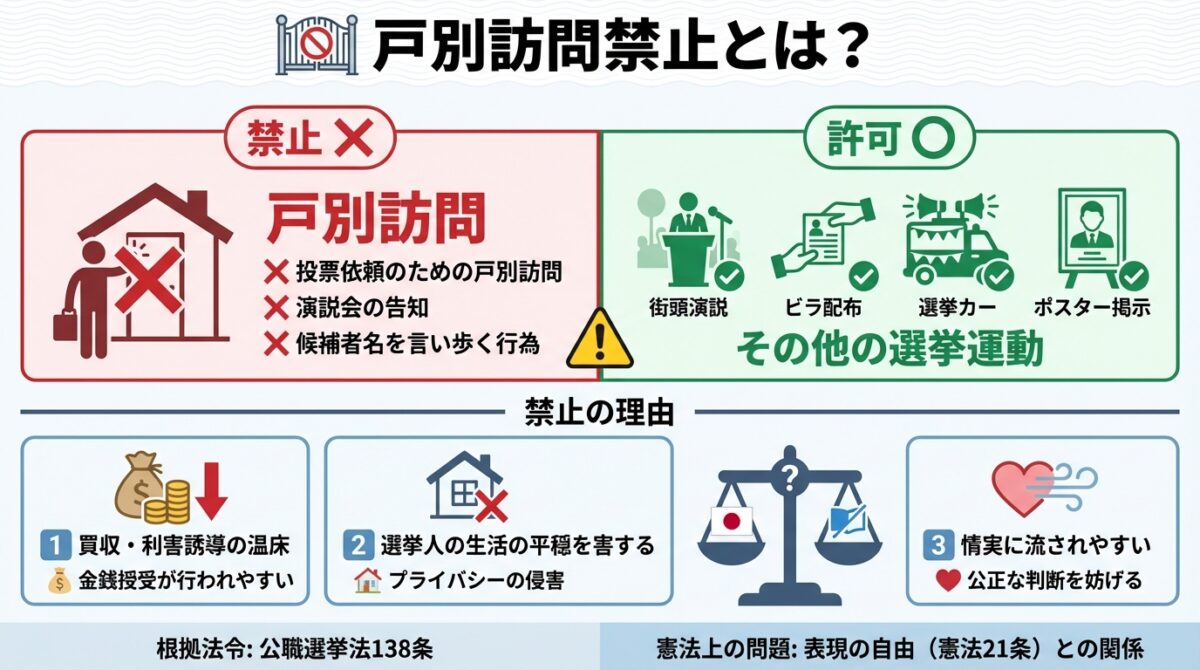

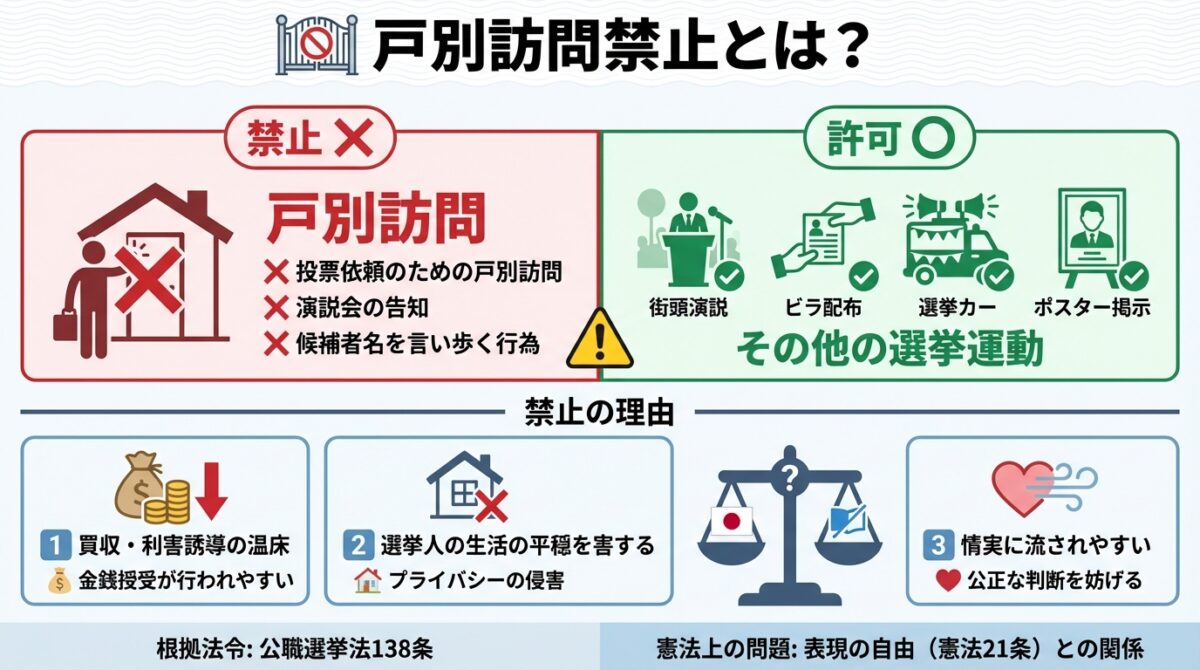

公職選挙法138条により選挙運動における戸別訪問は禁止されています。

しかし、選挙運動における戸別訪問を禁止することは、憲法21条が保障する表現の自由に対する制約になるので、違憲ではないかとの問題があります。

「昭和56年6月15日の最高裁判決」は「戸別訪問禁止規定」を合憲とする理由を示した判決として注目されたぞ!

▼憲法重要判例30選▼

| No | 判決日 | 事件名 |

| 1 | 最大判昭53.10.4 | マクリーン事件 |

| 2 | 最大判昭45.6.24 | 八幡製鉄政治献金事件 |

| 3 | 最大判昭48.12.12 | 三菱樹脂事件 |

| 4 | 最一小判平成1.3.2 | 塩見訴訟 |

| 5 | 最大判昭和49.11.6 | 猿払事件 |

| 6 | 最大判昭和58.6.22 | よど号ハイジャック記事抹消事件 |

| 7 | 最大判昭和44.12.24 | 京都府学連事件 |

| 8 | 最三小決平成29.1.31 | グーグル検索結果削除請求事件 |

| 9 | 最大判平成27.12.16 | 女子再婚禁止期間事件 |

| 10 | 最二小判平成23.5.30 | 君が代起立斉唱事件 |

| 11 | 最二小判平成8.3.8 | エホバの証人剣道受講拒否事件 |

| 12 | 最大判昭和52.7.13 | 津地鎮祭事件 |

| 13 | 最大判昭和59.12.12 | 札幌税関検査事件 |

| 14 | 最大判昭和61.6.11 | 北方ジャーナル事件 |

| 15 | 最大決昭和44.11.26 | 博多駅事件 |

| 16 | 最大判平成1.3.8 | レペタ事件 |

| 17 | 最三小判平成7.3.7 | 泉佐野市民会館事件 |

| 18 | 最大判昭和38.5.22 | 東大ポポロ事件 |

| 19 | 最大判昭和50.4.30 | 薬事法距離制限事件 |

| 20 | 最大判昭和62.4.22 | 森林法事件 |

| 21 | 最大判平成4.7.1 | 成田新法事件 |

| 22 | 最大判平成14.9.11 | 郵便法違憲判決 |

| 23 | 最三小判昭和56.6.15 | 戸別訪問禁止事件 |

| 24 | 最大判昭和51.4.14 | 議員定数不均衡訴訟 |

| 25 | 最大判昭和57.7.7 | 堀木訴訟 |

| 26 | 最大判昭51.5.21 | 旭川学力テスト事件 |

| 27 | 最大判昭43.12.4 | 三井美唄炭鉱労組事件 |

| 28 | 最三小判昭和56.4.7 | 板まんだら事件 |

| 29 | 最三小判昭和52.3.15 | 富山大学単位不認定事件 |

| 30 | 最大判昭和34.12.16 | 砂川事件 |

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

「憲法21条1項」による「表現の自由」の一環として、「選挙運動の自由」も認められると解されています。

ただ、「公職選挙法」によって選挙運動については様々な制約が加えられています。

「戸別訪問禁止事件」で問題になっているのは、次の規定です。

公職選挙法 第百三十八条(戸別訪問)

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

この規定は、選挙運動における戸別訪問を禁止する規定です。1項で戸別訪問を直接的に禁止し、2項でその脱法行為を禁止しています。

戸別訪問が禁止されているのは、親しい人に戸別訪問されると、お願いされた候補者に投票しなければならない気持ちになってしまい、選挙人が公正な判断のもと投票ができなくなる恐れがあるためです。

また、外部からは分かりにくいため、金員のやり取りによる選挙買収が行われる恐れも大きいと言えます。

こうした趣旨により、選挙運動における戸別訪問が禁止されています。

「戸別訪問禁止規定」は違憲ではないのか?という点は、度々、裁判で問題になっていたぞ!

「戸別訪問禁止規定」は1925年に普通選挙法が制定されて以来設けられていました。戦後、選挙運動の自由化が図られましたが、この規定は廃止されませんでした。

戸別訪問は候補者が選挙において自分の意見を表明する手段の一つで、これを禁止することは「表現の自由」に対する制約になるため、「憲法21条1項」に違反するのではないか?との問題が生じます。

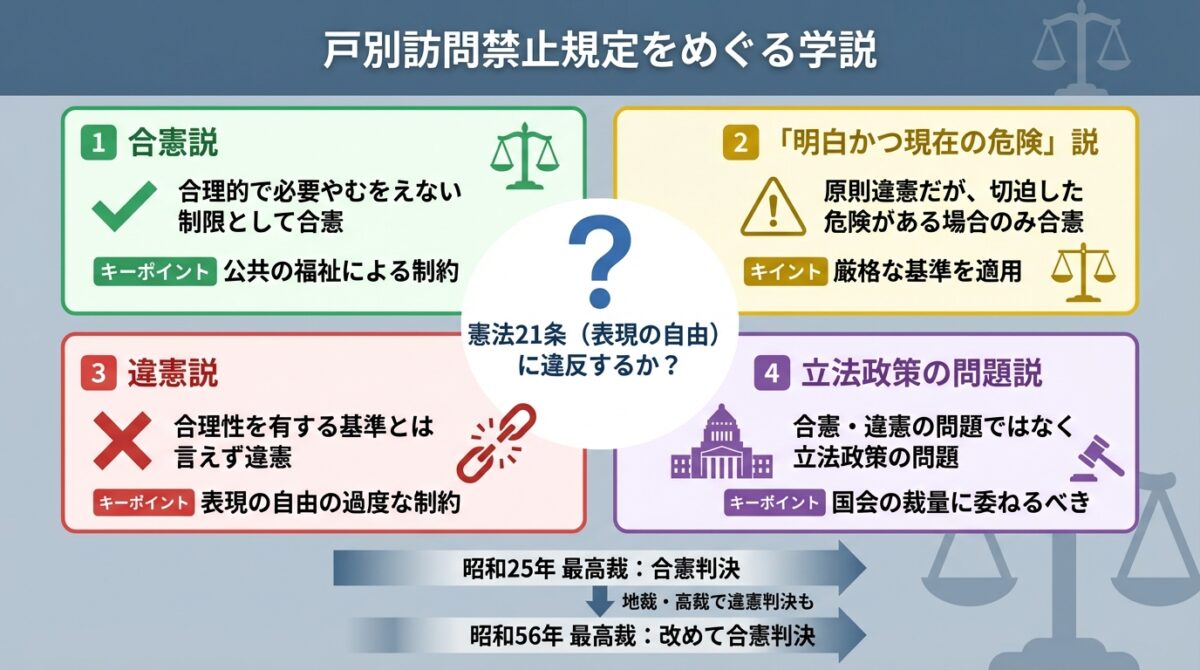

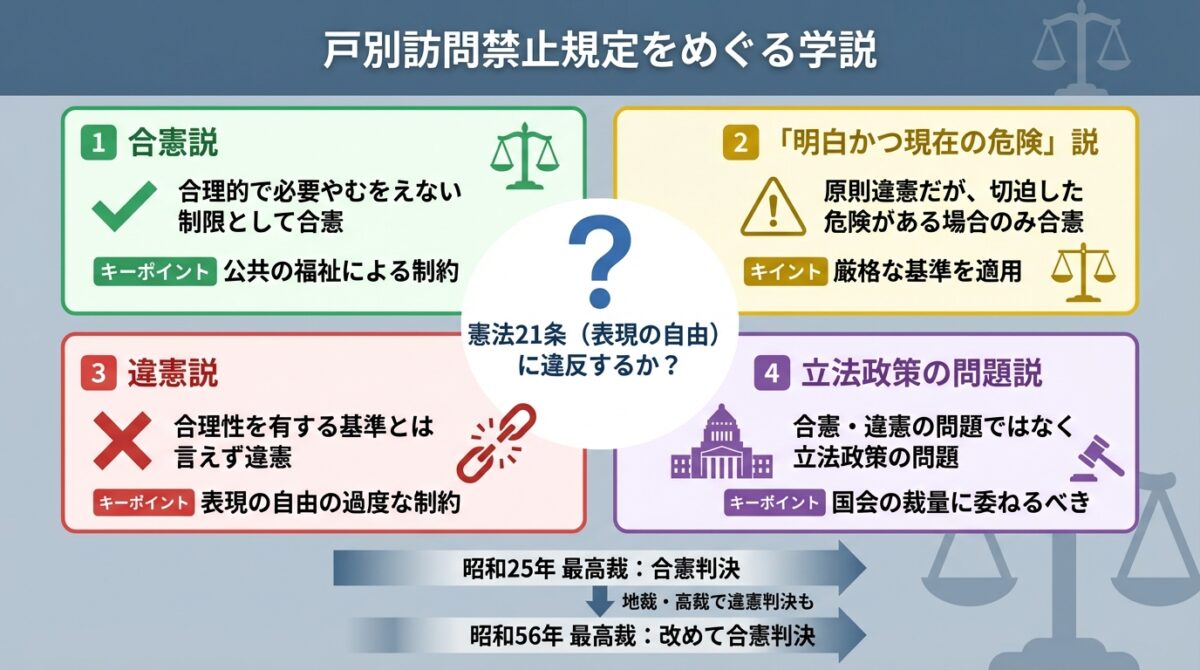

戸別訪問禁止規定が合憲か違憲かについては様々な学説がありますが、主な学説は次のとおりです。

「戸別訪問禁止規定」が合憲か違憲かの主な学説

「戸別訪問禁止」を合憲とする考え方は、昭和25年9月27日の大法廷判決で既に出されていました。

憲法21条は「絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存する」との公共の福祉論のもと、「戸別訪問禁止」を合憲と判断していたのです。

その後、上記で紹介した様々な学説が展開されるようになり、地裁や高裁でも戸別訪問の禁止を違憲とする判決が出されるなど、はっきりしない状況が続いていました。

そこで、昭和56年6月15日に改めて、最高裁が判断を下したのが今回取り上げる判例だ!

「戸別訪問禁止事件」の概要を見ていきます。

「戸別訪問禁止事件」の概要

昭和51年に行われた衆議院議員総選挙において、被告人Aらは、X候補者への投票を依頼すべく、戸別訪問を行っていました。その点について、公職選挙法138条1項の規定に違反しているとして起訴された事件です。

第一審は、被告人Aらの戸別訪問の事実を認定したうえで、「戸別訪問は財力のない一般国民にとってはなくてはならない選挙運動であるとして、むしろ推奨されなければならない」との認識から公職選挙法138条1項が憲法21条1項に違反し無効であるとの判決を下しました。

そのため、国が控訴しました。

第二審では、戸別訪問の禁止が「憲法上許される合理的で必要やむを得ない限度の規制であると考えることはできない」として、戸別訪問を一律に禁止していることは、憲法21条1項に違反するとの判断を下しました。

そこで国が上告しました。

最高裁は、原判決を破棄し、差し戻しました。

つまり、最高裁は「戸別訪問禁止規定」を合憲とする判断を変えませんでした。

最高裁が「戸別訪問禁止規定」を合憲とした理由を見ていくぞ!

最高裁は、「戸別訪問」の禁止は、意見表明そのものの制約を目的としているわけではないと判断しました。

「戸別訪問」を禁止する理由は、以下のような弊害があるためだとしています。

そして、この目的は正当であり、「戸別訪問」を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるとしています。

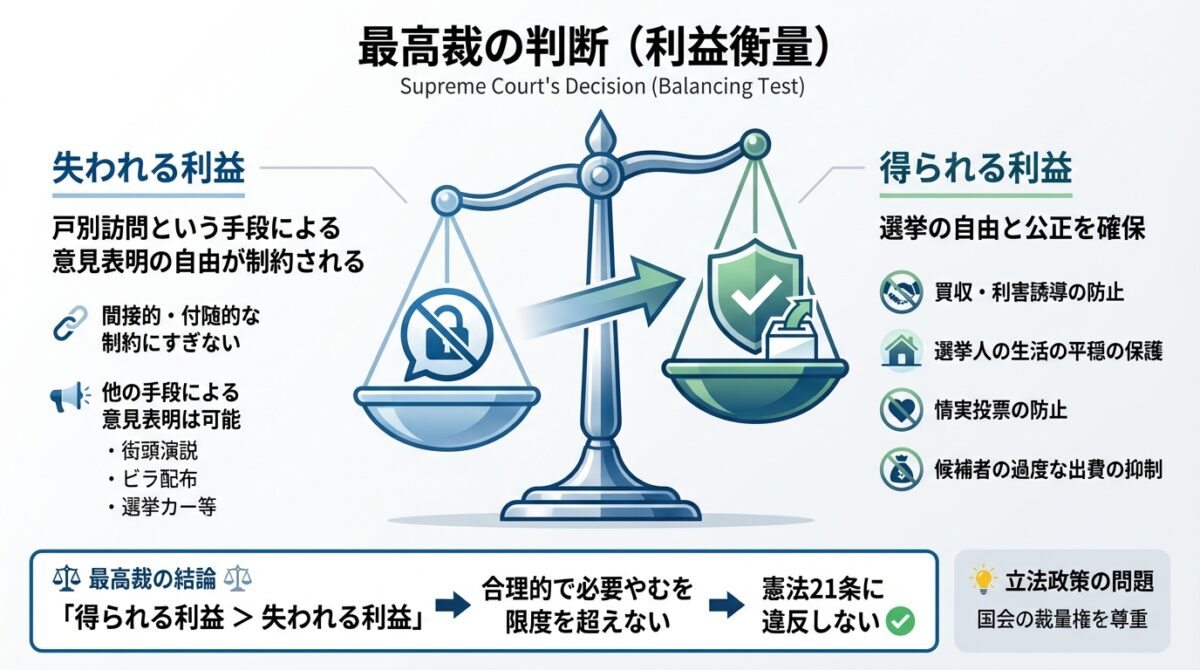

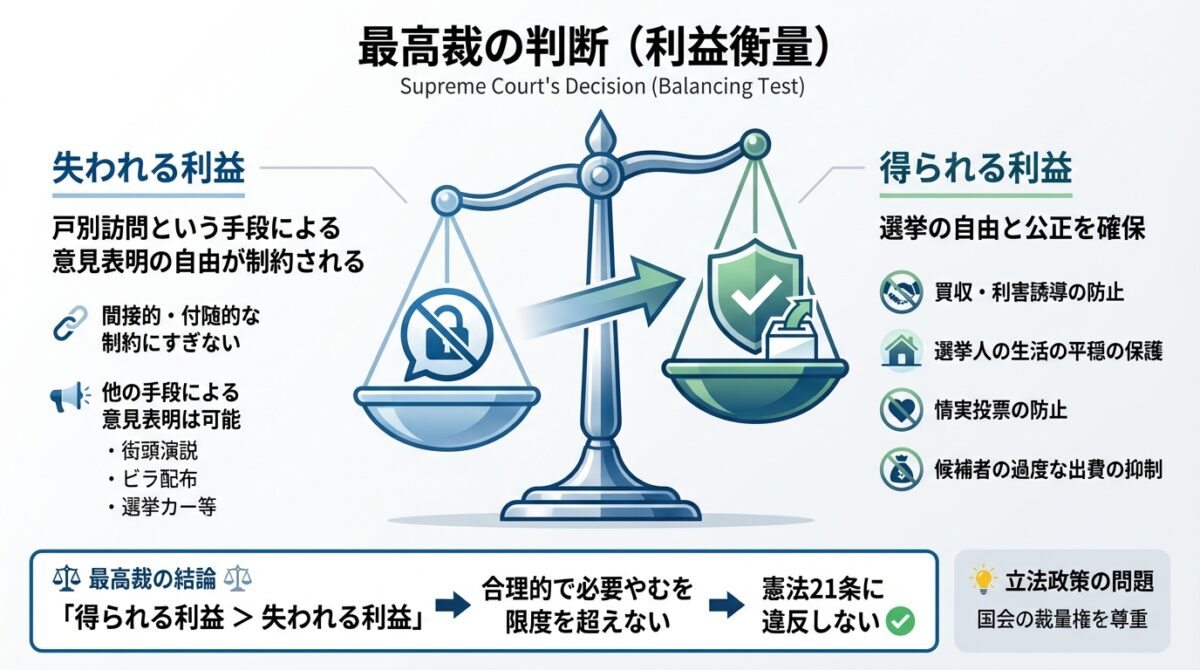

その上で、最高裁は、「戸別訪問」の禁止により失われる利益と得られる利益を比較しています。

具体的には次のとおりです。

そして、失われる利益については、「戸別訪問」の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎず、「戸別訪問」以外の手段方法による意見表明の自由は制約されていないとしています。

このように比較衡量論を持ち出したうえで、得られる利益の方が大きいと判断しました。

最高裁は「戸別訪問」を一律に禁止している公職選挙法138条1項の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反しないと判断しました。

また「戸別訪問」の一律禁止は、立法政策の問題であるから、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないとも述べています。

この判決の後、 昭和56年7月21日にも、最高裁で「戸別訪問禁止規定」を合憲とする判決が出されました(最判 昭和56年7月21日 刑集 第35巻5号568頁)。

この中で、伊藤正己裁判官が述べた補足意見が注目されました。

「戸別訪問禁止規定」を合憲とする判決は、昭和25年9月27日の大法廷判決で既に出されていました。

それでも地裁や高裁で、「戸別訪問禁止規定」を違憲とする判決が出されていたのは、その理由の説得力が不十分だからではないかということでした。

伊藤裁判官が次のような補足意見を述べています。

よって、「戸別訪問」の禁止が妥当かどうかは立法政策の問題であり、憲法21条に違反するかどうかの問題にはならないということです。

余裕がある方は、判決文の抜粋を掲載しているので、実際に読んでみましょう!

全文を読みたい方は、最高裁HPをチェックしてくれ!

公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁参照)とするところである。

戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ(最高裁昭和四二年(あ)第一四六四号同四二年一一月二一日第三小法廷判決・刑集二一巻九号一二四五頁、同四三年(あ)第五六号同四三年一一月一日第二小法廷判決・刑集二二巻一二号一三一九頁参照)、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる。そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。

以上によれば、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法一三八条一項の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものではない。したがつて、戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。このように解することは、意見表明の手段方法を制限する立法について憲法二一条との適合性に関する判断を示したその後の判例(最高裁昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号三九三頁)の趣旨にそうところであり、前記昭和四四年四月二三日の大法廷判例は今日においてもなお維持されるべきである。

最高裁は、選挙運動における「戸別訪問」を禁止する規定について、比較衡量論を持ち出したうえで合憲と判断しました。

そして、「戸別訪問」の禁止が妥当かどうかは立法政策の問題に過ぎないということです。

この最高裁判決以降、「戸別訪問禁止規定」は合憲と解釈する流れが定まりました。

最高裁が「戸別訪問禁止規定」を合憲した理由を押さえておこう!

▼参考文献▼

憲法判例百選2(第三版) 有斐閣

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。