【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!

▽動画解説を順次公開中▽

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

宗教団体の内部紛争が司法の場でどのように扱われるのか——

その答えを示した重要な判例が「板まんだら事件」です。

宗教法人が信者から寄付を募り、その対象となる「板まんだら」が偽物であったと主張されたこの事件は、単なる詐欺や錯誤の問題にとどまりませんでした。最高裁は、この事件を通じて「法律上の争訟」とは何か、そして裁判所が宗教に関わる問題にどのような基準で介入すべきかについて、明確な判断基準を示しました。

この事件を通じて以下が分かります

・「法律上の争訟」とは何か?

・裁判所が宗教に関わる問題にどのような基準で介入すべきか?

・教団の内部トラブルは裁判所でどう扱われる?

本記事では、「司法権の意味」や「法律上の争訟の定義」に触れつつ、「板まんだら事件が後の宗教に関わる裁判にどのような影響を与えたのか?」を詳しく解説します。

「板まんだら事件」は、「宗教上の争いは『法律上の争訟』に当たらず、裁判所の「司法権」の範囲外である」ことを明確にした判例です!

まずは「司法権」や「法律上の争訟」が何かを確認していきます。

みなさ~ん!

この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

「これさえやりきれば、もう怖くない!」

そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?

通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ

その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。

受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!

今売れてます!!

\司法試験合格者占有率37.8%/

▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼

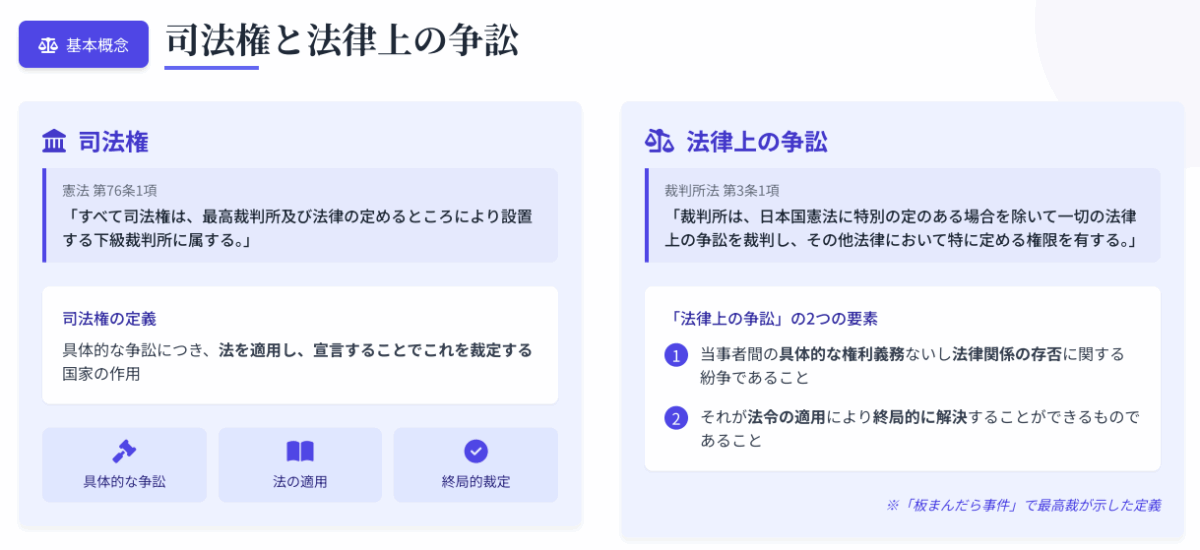

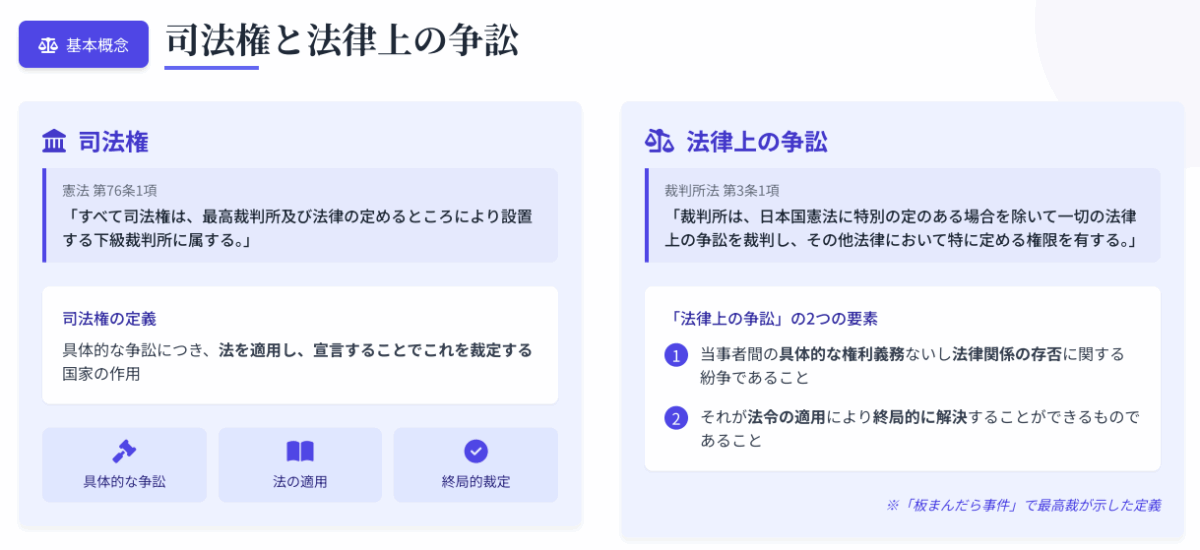

憲法76条1項には「すべて『司法権』は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定されています。

憲法 第七十六条

1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

「司法権」は、以下の定義づけがなされています。

「司法権」とは何か?

具体的な争訟につき、法を適用し、宣言することでこれを裁定する国家の作用

「司法権」って、具体的な事件や争いに対して、法を適用して最終的な判断を下し、解決する国家の権能のことだね!

困ったことや揉め事が起きた時に、法律に基づいて「こうしましょう」と決めるのが裁判所の役割って感じだ!

憲法76条1項を受けて、裁判所法3条1項では「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の『法律上の争訟』を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定しています。

裁判所法 第三条(裁判所の権限)

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

では「法律上の争訟」とは何でしょうか?

様々な学説がありますが「板まんだら事件」は「法律上の争訟」の要件を具体的に定義しました。

では「板まんだら事件」の概要を見ていきましょう!

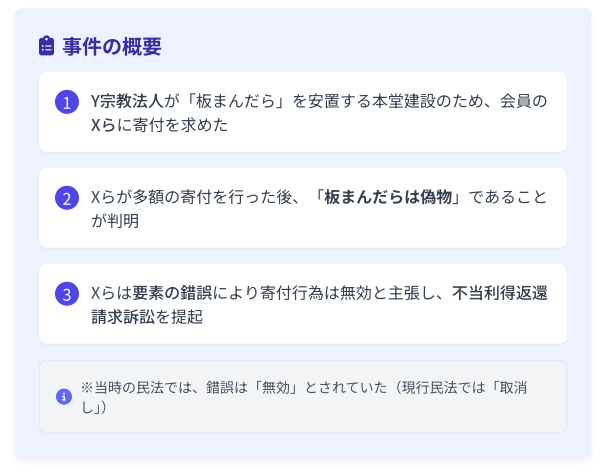

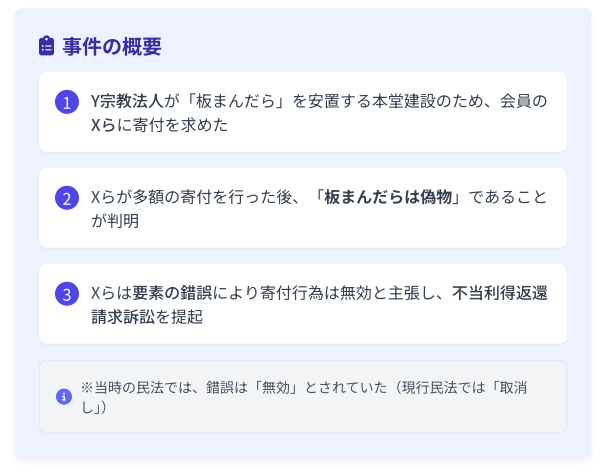

「板まんだら事件」の概要

Y宗教法人は、「板まんだら」という本尊を安置するための本堂を建設するために、Y宗教法人の会員であるXらに対して、寄付を求めました。

Xらは、これに応じて多額の寄付を行いましたが、寄付をした後で「板まんだら」が偽物であることが判明しました。

そこでXらは、要素の錯誤により、本件寄付行為は無効であると主張して、寄付金の返還を求めて、不当利得返還請求訴訟を提起しました。

※現行民法では、錯誤は「取り消す」ことができるものですが、当時の民法では錯誤は「無効」とされていました。以下の解説も「無効」で記述します(民法95条参照)。

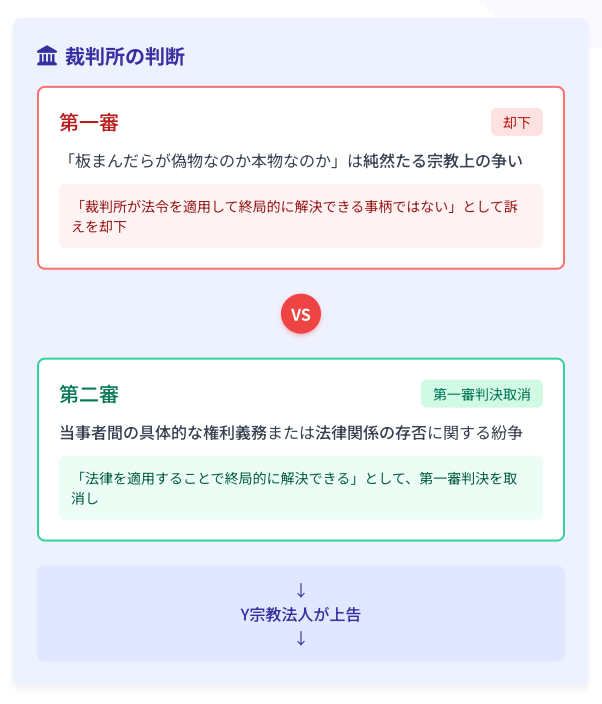

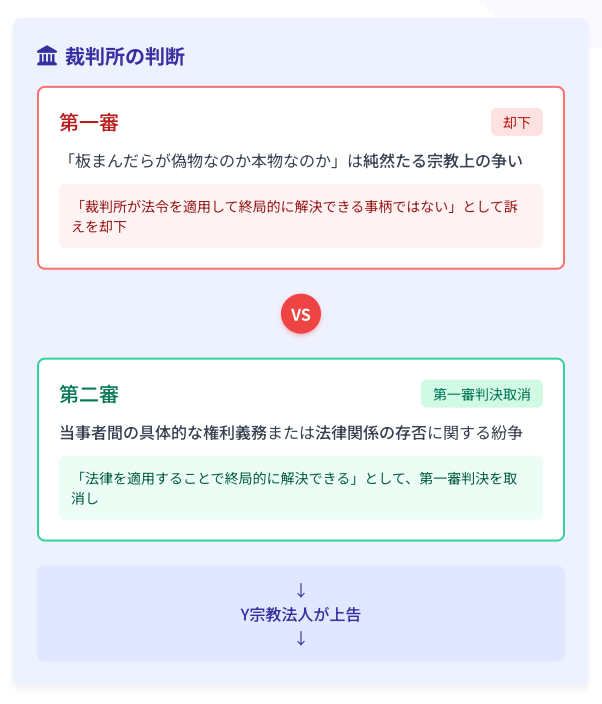

第一審は「『板まんだら』が偽物なのか本物なのか?」という、「純然たる宗教上の争い」が前提問題となっており、「裁判所が法令を適用して終局的に解決できる事柄ではない」としてXらの訴えを却下しました。

そこでXらが控訴しました。

第二審では「当事者間の具体的な権利義務」又は「法律関係の存否に関する紛争」であり、「法律を適用することで終局的に解決できる」として、第一審判決を取り消しました。

これに対して、Y宗教法人が「本件は純然たる宗教上の争いなので『法律上の争訟』に当たらない」として上告しました。

最高裁の結論:本件は「法律上の争訟」に当たらない

最高裁判所は具体的にどう考えたのでしょうか?具体的に確認していきましょう。

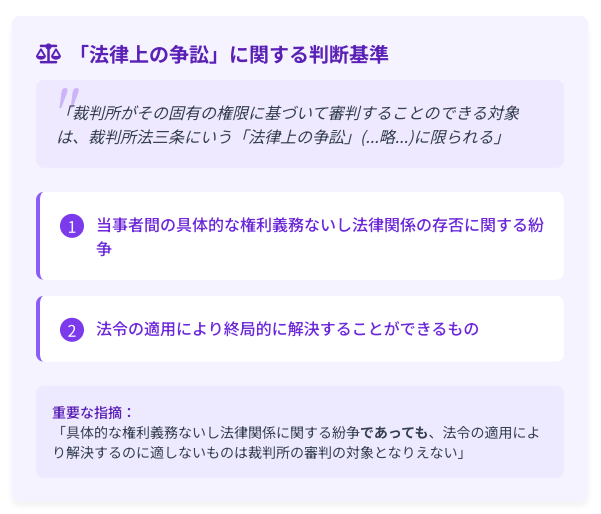

最高裁は「法律上の争訟」は、次の2つの要素を満たす必要があると定義しました。

≪「法律上の争訟」の2つの要素≫

この定義で重要な点は「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」であっても「法令の適用により解決するのに適しないもの」は裁判の対象にならないことを示した点です。

では「板まんだら事件」はどうでしょうか?

「板まんだら事件」はXらが、「板まんだら」を本物だと思ったために寄付をしたところ、偽物だったという事件です。Xらは、民法95条の錯誤を理由に寄付の無効を主張して、Y宗教法人に対して不当利得返還請求を行えばよいだけの問題のように見えます。つまり、「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」に当たると言えそうです。

しかし、錯誤の原因は「板まんだら」が偽物か本物か?という点にあります。

もし「板まんだら」が本物であれば、Xらは錯誤に陥ったことにならないので、不当利得返還請求訴訟を提起する前提条件がなくなります。

板まんだらが偽物か本物かを確定する必要がありますが、その点は「宗教上の争い」であって、裁判所が判断できることではありません。

つまり「法令の適用により終局的に解決」できる問題ではありません。

そのため、最高裁は本件は「裁判の対象にならない」と判断しました。

上記の点を踏まえて、最高裁の考え方をまとめると、次のようになります。

よって「裁判所法3条にいう『法律上の争訟』にあたらない。」という結論になりました。

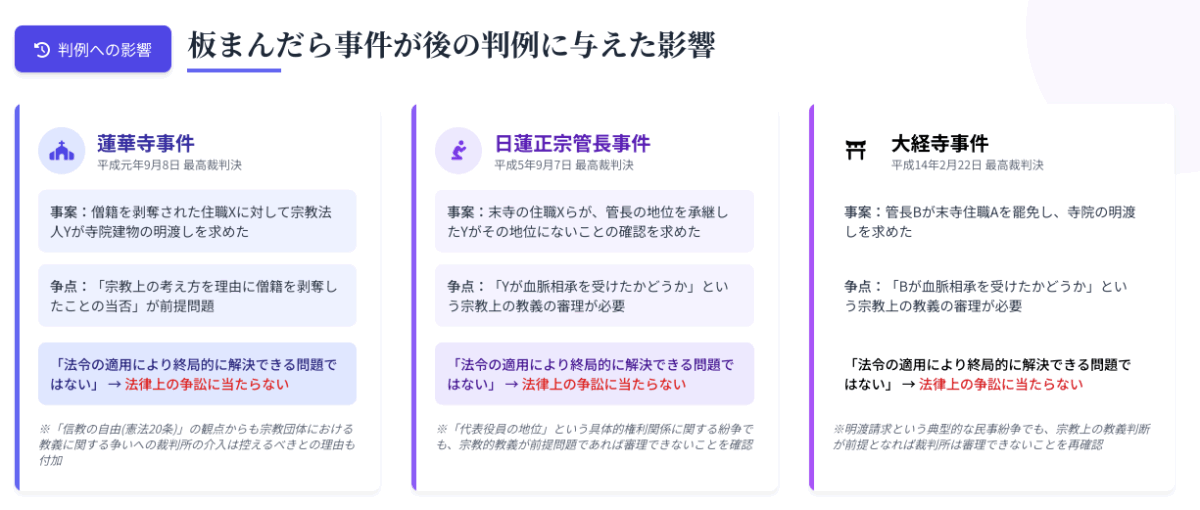

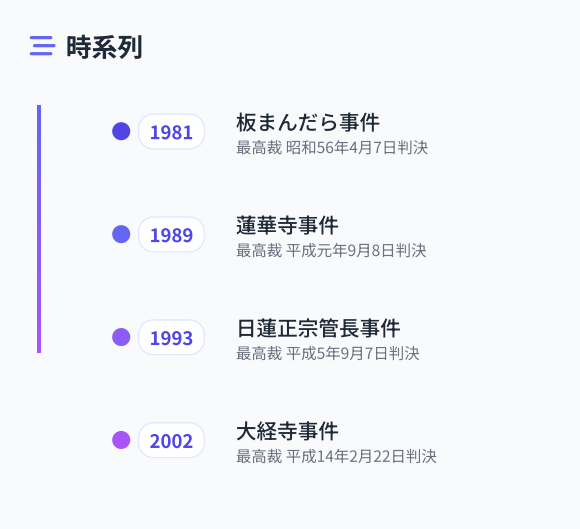

「板まんだら事件」で最高裁が示した以下という判断基準は、その後の宗教関連の裁判でも引用されています。

具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争でも、法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判の対象にならない

代表的な事件を紹介します!

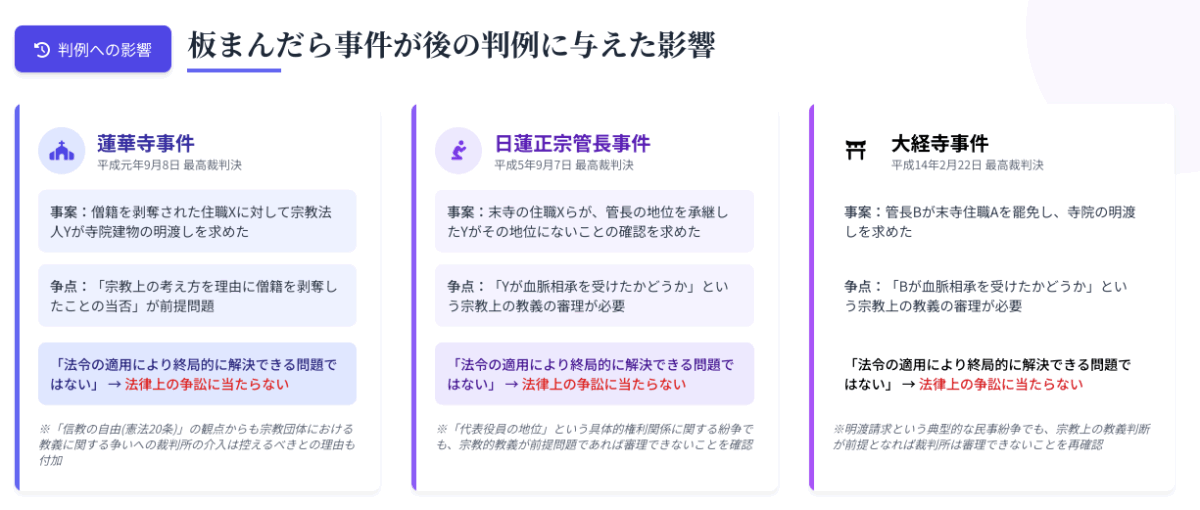

住職Xの宗教上の考え方が異端であるとして、Y宗教法人がXの僧籍を剝奪。

その上でXがA寺院の建物を占有する権限を失ったものとして、Y宗教法人がXに対してA寺院の建物の明け渡しを求める訴えを提起した事件。

「建物の明け渡しを求める訴え」は「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」に当たるものの、「XがA寺院の占有権限を有するか?」は「宗教上の考え方を理由にXの僧籍を剝奪したことの当否」が前提問題になるとしました。

「法令の適用により、終局的に解決できる問題」ではなく、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらないと判断しました。

なお今回の「蓮華寺事件」では「信教の自由(憲法20条)」を根拠に、「宗教団体における宗教上の教義、信仰に関する争いについては、裁判所は介入すべきでなく、中立を保つべきである」との理由も挙げています。

日蓮正宗の末寺の住職であるXらが、日蓮正宗の管長の地位を承継したYがその地位にないことの確認を求めて、訴えを提起した事件。

Yが「宗教団体の代表役員の地位にあるかどうかの確認を求める訴え」なので、「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」に当たります。

その前提として「Yが血脈相承を受けたかどうか?」という宗教上の教義ないし信仰の内容を審議しなければならないとしました。

「法令の適用により終局的に解決」できる問題ではなく、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらないと判断しました。

宗教法人Yの管長Bが、その末寺であるX寺の住職であるAを罷免したうえで、X寺の明け渡しを求めた。

これに対して、Aは「Bが管長の地位になく、Aを罷免する権限もないのでX寺の明け渡しを求めることもできない」と主張して争った事件。

Bが「Aに対してX寺の建物の明け渡しを求める訴え」ですし、「Bが管長の地位にあると言えるかどうか?」も争点となっているので、「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」に当たると言えそうです。

しかし、「Bが管長の地位にあるのか?」判断するには、「Bが血脈相承を受けたかどうか?」という宗教上の教義ないし信仰の内容の審議が必要です。これは「法令の適用により終局的に解決」できる問題ではありません。

裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらないと判断しました。

判決文の全文はこちらをご覧ください!→判決文全文

裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。

これを本件についてみるのに、錯誤による贈与の無効を原因とする本件不当利得返還請求訴訟において被上告人らが主張する錯誤の内容は、(1) 上告人は、戒壇の本尊を安置するための正本堂建立の建設費用に充てると称して本件寄付金を募金したのであるが、上告人が正本堂に安置した本尊のいわゆる「板まんだら」は、日蓮正宗において「日蓮が弘安二年一〇月一二日に建立した本尊」と定められた本尊ではないことが本件寄付の後に判明した、(2) 上告人は、募金時には、正本堂完成時が広宣流布の時にあたり正本堂は事の戒壇になると称していたが、正本堂が完成すると、正本堂はまだ三大秘法抄、一期弘法抄の戒壇の完結ではなく広宣流布はまだ達成されていないと言明した、というのである。要素の錯誤があつたか否かについての判断に際しては、右(1)の点については信仰の対象についての宗教上の価値に関する判断が、また、右(2)の点についても「戒壇の完結」、「広宣流布の達成」等宗教上の教義に関する判断が、それぞれ必要であり、いずれもことがらの性質上、法令を適用することによつては解決することのできない問題である。

本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。

そうすると、被上告人らの本件訴が法律上の争訟にあたるとした原審の判断には法令の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。なお、第一審の準備手続終結後における被上告人らの仮定的主張(詐欺を理由とする贈与の取消あるいは退会により本件寄付は法律上の原因を欠くに至つたとの主張)は、民訴法二五五条一項に従い却下すべきものである。したがつて、その余の上告理由について論及するまでもなく被上告人らの本件訴は不適法として却下すべきであるから、これと結論を同じくする第一審判決は正当であり、被上告人らの控訴はこれを棄却すべきである。

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官寺田治郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

板まんだら事件は、「法律上の争訟」の要素として、次の2つを明らかにした事件です。

後の宗教団体がらみの最高裁判決も、この枠組みで判決が下されているため、しっかり押さえておきましょう。

板まんだら事件をはじめとする判例の理解を深めたい方には、「【司法試験合格者解説】答案に活かせる判例百選の勉強法【初学者】」の記事がおすすめです。

司法試験合格者による実践的な解説と、初学者でも取り組みやすい勉強法が詳しく紹介されています。判例の読み方や答案への応用方法を効率的に学びたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。