【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!

▽動画解説を順次公開中▽

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

皆さん、知ってましたか?

あのアガルートがアプリをリリースしています。

これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!

是非、公式サイトで詳細を確認してください!

\講義動画のダウンロード可能/

データ通信料を気にせず受講しよう!!

本記事では、憲法の判例でも特に重要と言われている「泉佐野市民会館事件(最判平成7・3・7民集49巻3号687頁)」の解説を行っていきます。

本判決は、集会の中でも道路や公園などで行う屋外集会では無く、「公の施設における集会の開催を制限することが許されるか、許されるとすればどのような要件の下で許されるのか」[1]という点が争点となりました。

前半では、公の施設の利用拒否がそもそも集会の自由の不当な制約になるのかという争点を扱っていきます。

「泉佐野市民会館事件」の「分析」や「本事案のあてはめ」は後半の記事を見てくれ!

みなさ~ん!

この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

「これさえやりきれば、もう怖くない!」

そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?

通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ

その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。

受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!

今売れてます!!

\司法試験合格者占有率37.8%/

▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼

事案の概要

Xらが「関西新空港の建設に反対する」という集会を開催する目的で、市民会館の使用許可の申請をしました。

しかし、当時の市長は本件集会の実態はいわゆる中核派が主催するものであり、本件申請の直後に連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織である中核派に本件会館を使用させると、不測の事態が生ずることが憂慮され、その結果、周辺住民の平穏な生活が脅かされるおそれがあること、中核派が他の団体と対立抗争中で、本件集会にも対立団体が介入するなどして、付近一帯が大混乱となるおそれがあることなどの理由から「公の秩序をみだすおそれがある」(条例7条1号)という条例所定の不許可事由があるとして不許可処分を行いました。

これに対して、Xらが、Y市(泉佐野市)に対し、国家賠償法による損害賠償を請求し、その中で、➀右条例の違憲、違法を主張するとともに、➁不許可処分の違憲、違法を主張しました(市長は、条例7条1号のみならず、3号該当性も認定していますが、1号に該当する場合には当然に3号に該当すると認められるため、以下では差し当たり1号にのみ着目していきます)。

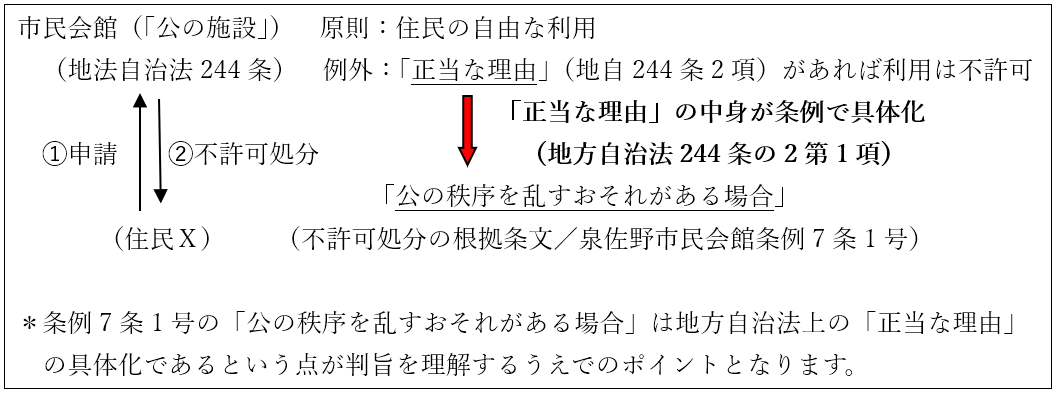

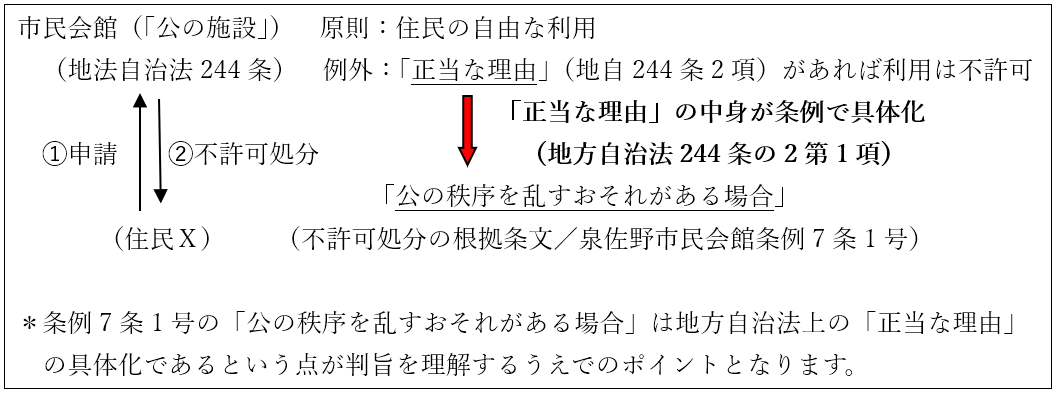

❶地方自治法

第244条

1項:普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2項:普通地方公共団体(…)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3項:普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第244条の2第1項:普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別な定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

❷泉佐野市民会館条例

第1条 この条例は、地方自治法…第244条の2の規定に基づき、泉佐野市民会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。第2条 市民の文化向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会等に供するため会館を設置する。

第7条 市長は、つぎの各号の一に該当すると認めた場合は、使用を許可してはならない。

1号:公の秩序をみだすおそれがある場合

2号:略

3号:その他会館の管理事上支障がある場合

*条例7条1号の「公の秩序を乱すおそれがある場合」は地方自治法上の「正当な理由」の具体化であるという点が判旨を理解するうえでのポイントとなります。

*〔補足〕「公の施設」とは?

「公の施設」とは、地方公共団体が設置する「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」(地方自治法244条1項)を言い、泉佐野市民会館条例の1条及び2条に着目すれば、本判決で登場する泉佐野市民会館は市民会館である以上地方自治法上の「公の施設」に該当するといえます。「公の施設」の具体例としては以下の施設が挙げられます。

◇「公の施設」の具体例

➀レクリエーション・スポーツ施設:競技場・野球場等

➁産業振興施設:展示場施設等

➂基盤施設:駐車場・大規模公園・水道施設等

④文教施設:県・市民会館、文化会館、美術館等

⑤社会福祉施設:病院等

「泉佐野市民会館事件」の「主要な争点」は以下の3点です。

<「泉佐野市民会館事件」の主な争点>

こちらの記事では「争点➀」について解説していきます。「争点②・③」は、後編の記事で解説するのでそちらをご覧ください。

1つ目の争点について考えていきます。

争点①

「公の施設」の使用の不許可処分は集会の自由の制約になるのか?

争点➀については以下のような問題意識を提起することができます。

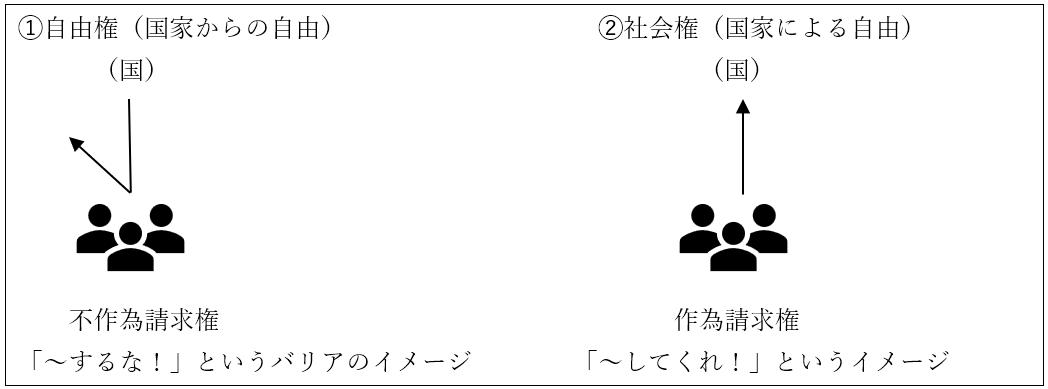

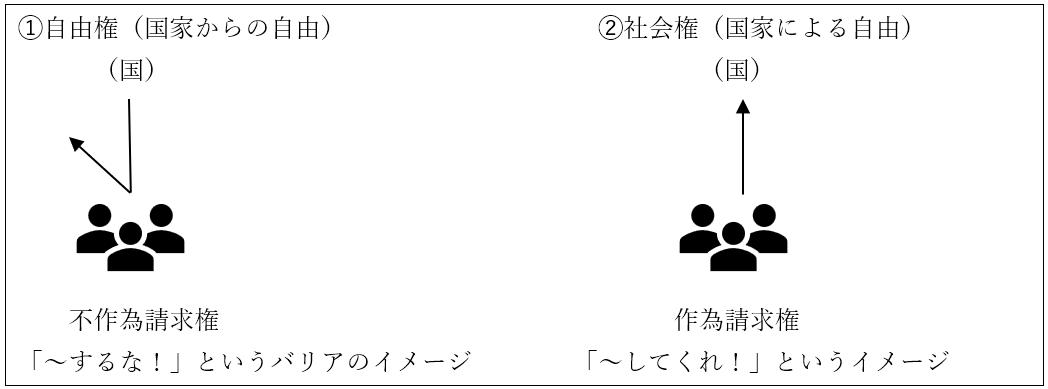

「集会の自由は自由権として,まず集会を私的に行うことを国・地方公共団体に妨げられない権利を保障している。そのため,市民会館等の施設の設置・使用を国等に求める『請求権』は,集会の自由からは導かれないのではないか,公共施設の設置は国等による裁量的な『給付』作用であり,その施設の利用拒否は給付の撤回にすぎず,集会の自由への『制約』は存在しないのではないか,」[2]

これは、そもそも、自由権は防御権である以上、国に対して「集会をするための場を提供しろ!」という請求権までもが保障されているわけではないのではないか?という問題意識です。

別の言い方をすれば、そもそも国は国民が集会をするために場を提供しなければならないという義務を負っていない以上、集会のための場を設置することは国民に利益を与える行為として自由に行われるものである(給付裁量)。

仮に、住民に「公の施設」を利用させなかったとしても、プラスを与えなかっただけで、ゼロからマイナスにしているわけではい以上、自由の制約にはあたらないのではないか?という問題意識です。

◇自由権と社会権の比較イメージ

下級審の裁判例で、以下のように示されていることも上記問題意識を考えるうえでは参考となります。

「憲法21条1項は、表現の自由を保障しているところ、右にいう表現の自由の保障とは、国民が内心における精神的作用を外部に公表することを妨げられないことを意味し、国民が、公権力に対し、内心における精神的作用を外部に公表するための機会の提供など、表現の自由をより実行化するための一定の作為を求めることができることまでを意味するものではない。」

最高裁はこの点について、以下の解釈を示しました。

「地方自治法244条にいう普通地方公共団体の公の施設として,本件会館のように集会のように供する施設が設けられている場合,住民は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な利用なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる。」

↓

「したがって、本件条例7条1号及び3号を解釈適用するに当たっては、本件会館の使用を拒否することによって憲法の保障する集会の自由を実質的に否定することにならないかをどうかを検討するべきである」[3]

判例は、集会の自由の制約を極めて慎重な言い回しで肯定しました。ここで、重要なのは本件で問題となっている泉佐野市民会館がⒶ「公の施設」(地方自治法244条1項)に該当するだけではなく、Ⓑ施設の設置目的に集会が含まれているから「正当な理由」の無い使用の不許可が集会の自由の不当な制限に繋がるとした点です。

出発点はあくまで、「『公の施設』というのは原則的に住民の自由な利用を許していて、『正当な理由』(地方自治法244条2項)の無い利用拒否はダメですよ!」という地方自治法上の解釈です。この考え方はあくまで法律レベルの解釈の話であって、法律よりワンランク上の憲法は関係ありません。

ただ、市民会館のように『公の施設』の設置目的に集会が含まれると考えられる場合は、当該施設の利用を『正当な理由』無く断ると、違法の問題(=地方自治法244条2項の規定に違反)となるのは当然だけど、それにとどまらず、違憲の問題にもなり得る(=憲法21条に反するおそれがある)のです。

例えば、「公の施設」には水道局なんかも含まれます。しかし、水道局というのはあくまで住民に水道サービスを提供するための施設であって、国民が集会をするために設置された施設ではありません。そのため、「水道局で集会の自由をさせてくれ!」といって水道局に断られたとしても集会の自由の問題には到底なり得ないのです。

繰り返しになりますが、泉佐野市民会館事件の理論を用いる場合には、以下2点に着目することが重要です。

Ⓐ「公の施設」(地方自治法244条1項)に該当すること

+

Ⓑ施設の設置目的に集会が含まれていること

本記事では詳しく触れませんが、「金沢市庁舎前広場事件(最判令和5・2・21民集77巻2号273頁)」や「呉市教育委員会事件(最判平成18・2・7民集60巻2号401頁)」で「泉佐野市民会館事件」判決の理論が用いられていないのは、上記Ⓐ+Ⓑをみたしていないからであると考えられます。

今回は、「泉佐野市民会館事件」の判旨の前半部分を解説しました。

後半の記事も是非お読みください。

➀近藤崇晴「判解」最判民事篇平成7年度(上)282頁以下。

➁柴田憲司「第5回 憲法事例分析の技法―公園での祭りの不許可と集会の自由」法教503号(2022年)62頁以下。

[1] 近藤崇晴「判解」最判民事篇平成7年度(上)288頁

[2] 柴田憲司「第5回 憲法事例分析の技法―公園での祭りの不許可と集会の自由」法教503号(2022年)62頁以下。

[3] 太線・下線は記事作成者注

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。