【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

動画解説の「法スタチャンネル」も大好評、運営中!

▽動画解説を順次公開中▽

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

皆さん、知ってましたか?

あのアガルートがアプリをリリースしています。

これにより講義視聴がより便利になり、学習の効率が大幅にアップしました!

是非、公式サイトで詳細を確認してください!

\講義動画のダウンロード可能/

データ通信料を気にせず受講しよう!!

『エホバの証人剣道受講拒否事件の事案の概要は?』

『政教分離原則との関係は?』

『エホバの証人剣道受講拒否事件の理解のポイントが知りたい』

今回は、憲法の重要判例である「エホバの証人剣道受講拒否事件」について理解のポイントを解説するぞ!

「信教の自由」で必ず学習する判例だね!

事案の概要は有名だけど、最高裁は何を言ったんだっけ?

あひるっぺ、思い出せるくらいに復習をしてね!

今回解説することは基本的事項だ!最低限これだけ押さえて欲しいことを解説しているよ。

憲法20条1項には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定められています。

これは、内心における信教の自由は絶対的に保障されることを意味しています。一方で、信教の自由が外部的行為を伴う場合は、他者の権利、利益や社会へ及ぼす影響などを考慮し、規制の対象となることもあります。

また、憲法20条3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とあり、国家の非宗教性と宗教的中立性、つまり、政教分離原則が示されています。

「エホバの証人剣道受講拒否事件」は、「学生の信教の自由」と「公立学校の政教分離原則」のどちらを優先すべきかが争われた重要な事例で、是非押さえておきたい判例です。

今から解説していきます!

法書ログでは、本記事のほかに憲法の重要判例解説記事を公開しているから、合わせて確認してみてください。

直近では、憲法の重要判例である「サラリーマン税金訴訟」の解説記事を公開しています。

みなさ~ん!

この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

「これさえやりきれば、もう怖くない!」

そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?

通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ

その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。

受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!

今売れてます!!

\司法試験合格者占有率37.8%/

▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼

登場人物

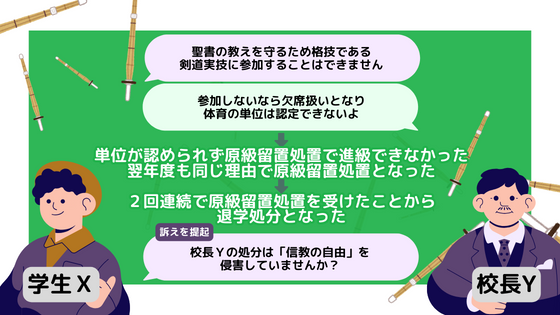

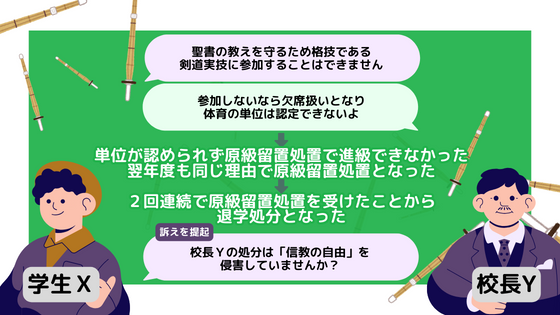

神戸市立工業高等専門学校(以下市立高専)の学生だったXは、聖書の教えを固く信仰する「エホバの証人」と呼ばれるキリスト教系の信者である。

状況

市立高専では、必修科目である保健体育の授業で「剣道」を課しており、剣道の授業を受けなければ、単位を認めていなかった。

一方、Xは聖書の教えから格技である剣道実技に参加することはできないとの信念を有しており、剣道の授業を受けることを拒んだと共に、市立高専に対して、レポート提出等の代替措置を認めてほしい旨を申し入れた。

しかし、市立高専の校長Yは、代替措置を認めなかった。

Xは、剣道の授業で準備体操などには出席したものの剣道実技には参加しなかったことから、欠席扱いとなり、体育の単位が認定されなかった。

そのため、校長Yは学生Xを「原級留置処分」とした。

翌年度も、Xが同様の行動をとったことから、体育の単位が認められず、Yは、Xを2度目の原級留置処分としたうえで、2回連続の原級留置処分を理由として退学処分とした。

これに対して、Xは、Yの処分がXの信教の自由を侵害するものであるとして、処分取消の訴えを提起した。

原級留置処分とは?

進級しないで同じ学年を繰り返して履修させる処分のこと。

処分権者である校長の合理的な教育的裁量に任せるべき処分であるとされている。

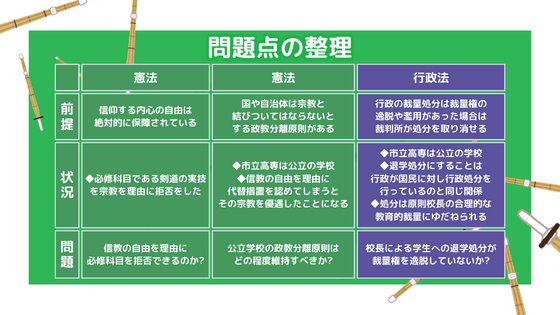

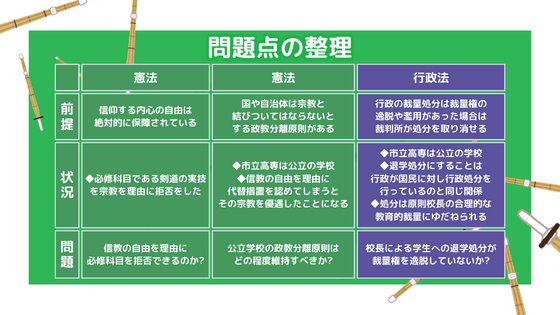

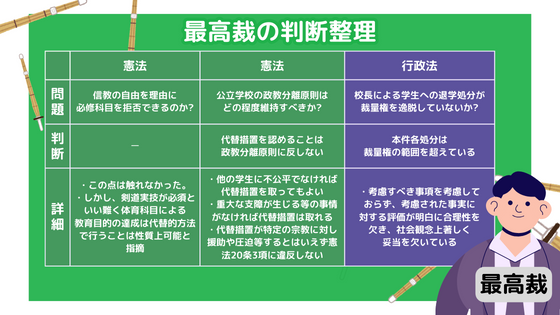

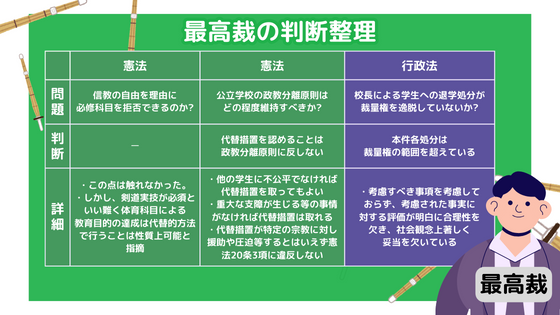

「憲法の問題」としては、次の点が問題になります。

憲法の問題

①信教の自由を理由に必修科目を拒否できるのか。

学生Xがエホバの証人を信仰する内心の自由は絶対的に保障されますが、必修科目である剣道の実技を拒否するという外部行為となる場合、そのような行動が認められるのかという問題です。

換言すれば、市立高専が学生Xに対して、剣道の実技を課することは、学生Xの信教の自由を制約することにならないのかという問題になります。

②公立学校の政教分離原則はどの程度維持すべきか。

市立高専は公立の学校ですから、学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めてしまうと、学生Xが信仰する宗教を優遇したことになり、政教分離原則(憲法第20条等)が損なわれてしまうのではないかという問題です。

≪参考≫憲法20条とは?

第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

エホバの証人剣道受講拒否事件は、「憲法」の判例であると同時に「行政法」の判例としても知られています。

「市立高専」は公立の学校ですから、校長Yが学生Xを退学処分にすることは、行政庁が国民に対して行政処分を行っているのと同じ関係になります。

公立の学校における校長による学生への処分は、原則として学校現場を熟知している校長の「合理的な教育的裁量にゆだねられる」と解されています。

しかし、その裁量権を逸脱し又はその濫用があった場合は、裁判所がその処分を取り消すことができると定められています。(行政事件訴訟法30条)

行政法の問題

①校長Yによる学生Xへの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?

≪参考≫行政事件訴訟法30条とは?

(裁量処分の取消し)

第三十条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

エホバの証人剣道受講拒否事件は、「校長Yによる学生Xへの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?」も問題となっているわけです。

本記事では、エホバの証人剣道受講拒否事件を理解するために、重要ポイントである以下4点について解説します。

理解のポイント 4点

①学生Xが剣道の実技を拒否することは、信教の自由の一環として認められるのか?

②学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないのか?

③校長Yによる学生Xの退学処分が裁量権を逸脱していないのか?

④退学処分等は、信教の自由を直接的に制約するものではない

この点については最高裁は触れていませんが、こう指摘しています。

教育水準の確保等の要請から、必修科目を設けて、学生に共通に修得させることの必要性については認めつつも、「高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、体育科目による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能だ。

つまり、「学生Xが信教の自由を理由に剣道の実技を拒否する余地を認めている」との解釈も可能です。

また、学生Xに対して、剣道の実技を課することが、学生Xの信教の自由を制約することにならないのかという点については、以下のように述べています。

その内容それ自体において学生Xに信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく、その意味では、学生Xの信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが、しかし、学生Xが退学処分という重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である。

つまり、剣道の実技が即、学生Xの信教の自由を制約するものではないものの、結果として、学生Xが不利益を被ることは明白だと指摘しているわけです。

まず、学生Xは、剣道の授業をさぼりたいわけではなく、他の科目の成績は優秀とのことで真面目な生徒であったと考えられます。最高裁は以下のように認定しています。

学生Xが剣道実技への参加を拒否する理由は、学生Xの信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであった

すると、上記2のとおり、学生Xが不利益を被ることが明白である以上、市立高専としては一定の配慮を行う必要があると言えるわけです。ただ、学生Xへの配慮が結果として政教分離原則に反するのではないかとも考えられるため、市立高専としても、学生Xによる代替措置の申し入れを拒否せざるを得なかったわけです。

この点について最高裁は、次のように判断しています。

・信仰上の理由による格技の履修拒否に対する代替措置を行う学校も現にあり、他の学生に不公平とならない方法で代替措置を採ることも可能である。

・代替措置により、市立高専における教育秩序を維持できなくなるとか、学校全体の運営に看過することができない重大な支障を生ずるおそれがなく、代替措置を採ることが実際上不可能だったとは言えない。

・代替措置を採ることは、「その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえない」ので、憲法20条3項に違反するとは言えない。

最高裁は、「学生Xに信教の自由を理由に代替措置を認めることは政教分離原則に反しない」と判断したわけです。

以上を踏まえて最高裁は、以下の判決を下しました。

信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく」学生Xを退学処分としたことは、校長Yの裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。

≪参考≫憲法20条3項とは?

第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

この点について、最高裁は次のように述べています。

「退学処分をしたという校長Yの措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。」

結論から言うと、「校長Yによる学生Xの退学処分は、裁量権の範囲を逸脱して違法だ」と判断したわけです。

なお、校長の裁量権が逸脱しているかどうかについて裁判所が審査する際の基準については、行政法の範囲になるため、ここでは割愛します。

本判決は、「原級留置」「退学処分」に関して、これらの処分自体は、信仰上の協議に反する行動を命じるものではなく、信教の自由を直接的に制約するものではないと論じています。

もっとも、これらの処分の不利益の重大性と、検討実技の参加を拒否する理由が、信仰の核心部分と密接に関連する真摯なものである。つまり、重大な不利益を避けるためには、信仰に反する行為を余儀なくされることになるため、裁量権の行使に当たっては、「相応の考慮」を払う必要があったと述べています。

以上のロジックはおさえておきましょう。

似たような事例が出題された場合には、①「信教の自由を直接的に制約するものではないこと」、②「重大な不利益を避けるために、信仰に反する行為を余儀なくさせる関係にあること」の検討は必須です。

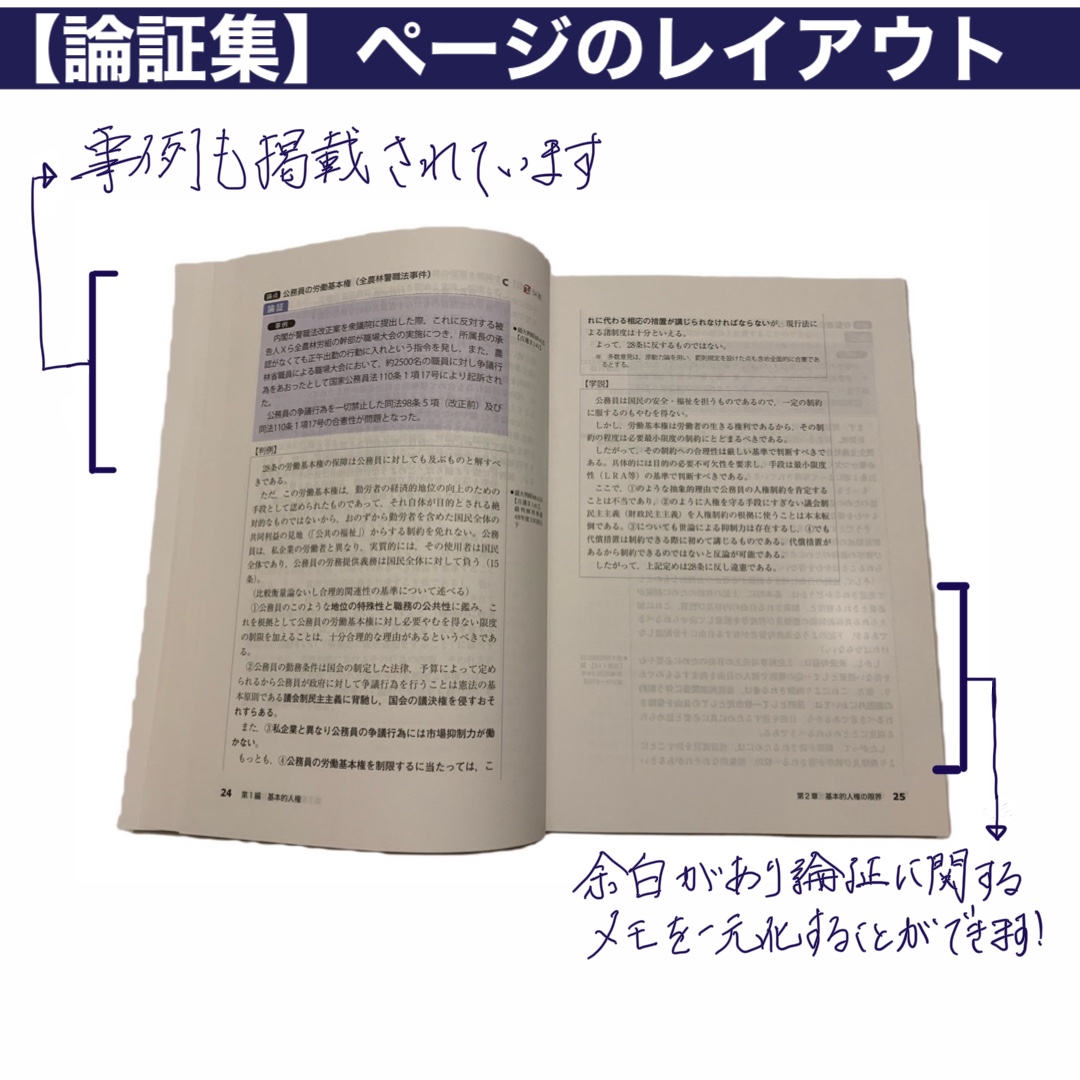

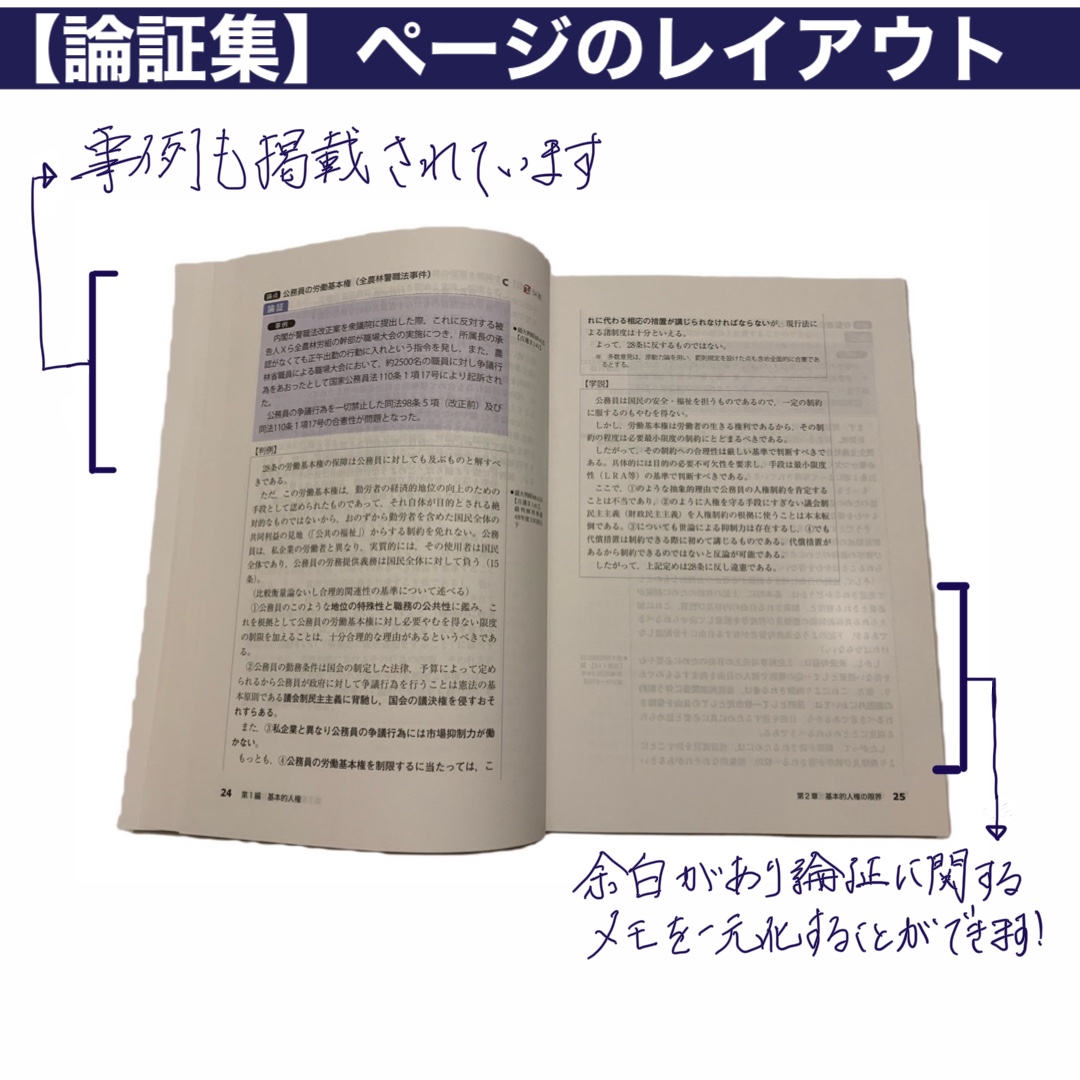

司法試験の論文式試験対策で「論証集をどう使えば良いのか?」と悩んでいる方におすすめなのが、「【2025年】アガルートの論証集の使い方の評判|アプリで更に使いやすくなった」です。

この記事では、アガルートの「論証集の使い方講座」の魅力や具体的な活用法について詳しく解説しています。論証集の効率的な使い方や、アプリを使った隙間時間での学習方法など、司法試験合格に向けた実践的なアドバイスが満載です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

こんな勉強法も紹介!

アガルートの論証集講座を使いこなせば、司法試験の論文式試験でも「芯を外さない」論証ができるようになります。詳しくは以下の記事で確認して、効率的な学習法を手に入れましょう!

▽詳しくはこちら▽

エホバの証人剣道受講拒否事件は、学生の信教の自由と公立学校の政教分離原則のどちらを優先すべきかが争われた事例ですが、もう一つ、公立学校における信教の自由と政教分離原則が問題となった事例があります。

「日曜日授業参観事件(東京地裁昭和61年3月20日判決)」と言うものです。

「日曜日授業参観事件」の概要

当時の小学校では、日曜日に授業を行い、その際に保護者の授業参観と教員と保護者との懇談会を行っていました。

原告Aとその親はキリスト教系の信者でした。日曜日授業参観が行われた日がキリスト教の行事の日と重なったために、Aは日曜日授業参観を欠席しました。そのため、学校側は、出欠簿に欠席と記載したわけですが、この欠席扱いが、Aらの信教の自由を侵害したことになるのではないかとの問題が生じたわけです。

そこで、Aらが欠席記載の取消を求めて訴えを提起した事件です。

東京地裁は、宗教行為に参加するAらに公教育の授業の出席を免除することは、「公教育の宗教的中立性を保つうえで好ましいことではない。」と判断し、Aらの主張を認めませんでした。

つまり、東京地裁は、Aらを特別扱いすることは政教分離原則上問題があると判断したわけです。「エホバの証人剣道受講拒否事件」とは逆の結論になっていますが、試験対策上は次のように覚えておくとよいでしょう。

≪試験対策上のポイント≫

日曜日授業参観事件…Aが欠席扱いになっても不利益はほとんどない。そのため、政教分離原則を優先した。

エホバの証人剣道受講拒否事件…Xが退学処分を受けるという重大な不利益が生じている。そのため、信教の自由を優先した。

『憲法判例百選I』有斐閣

『行政法判例百選I』有斐閣

今回は、憲法の重要判例である「エホバの証人剣道受講拒否事件」について解説をさせていただきました。

信教の自由は、司法試験試験対策の観点でも重要テーマの一つです。この際にきちんと復習をしておきましょう。

知識をインプットしたら次は「問題演習」に取り組みましょう。

🔖論文答案の書き方はもうマスターしましたか?🔖

法的三段論法の具体的な書き方、答案でやってはいけないNG答案、インデントの方法、未知の問題との向き合い方等、司法試験の答案作成には留意することが沢山あります。

このような注意点は、できるだけ早いタイミングでおさえておきたいところです。

「論文答案の書き方」に不安があるかたは是非、🚀「躓かない司法試験予備試験対策の方法」🚀をご確認ください。

司法試験予備校の講座で手っ取り早く学べる方法が知りたい方は🚀「アガルートの論文答案の書き方講座の評判と使い方」🚀をご確認ください。

『論文答案の書き方講座」では、論文初学者向けに、

・法的三段論法の具体的な書き方

・答案でやってはいけないNG答案

・見出し、インデントのつけ方

・答案の訂正方法

・未知の問題との向き合い方

等が丁寧に解説をされています。

論文答案がうまく書けない理由は、インプット不足ではなく、答案作成の作法を知らないだけかもしれませんよ

論文答案の書き方がわかれば、インプット→演習(アウトプット)を繰り返しましょう!

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。