【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

法書ログライター様執筆記事です。

前回までの刑法論点解説記事

・刑法の因果関係の重要判例3選と論述のポイント

・【刑法】共犯論の理解に必要な前提知識-共犯論#1

・【刑法】共謀共同正犯を分かりやすく解説-共犯論#2

・共同正犯の錯誤をどこよりも分かりやすく解説 共犯#3

・【論証例】承継的共同正犯論をどこよりも分かりやすく解説 共犯#4

・【未遂犯】クロロホルム事件の理解と論述のポイント←今ココ

では早速、見ていくぞ!

みなさ~ん!

この記事の本題に入る前に、ちょっと耳寄りな情報をご案内します。

「これさえやりきれば、もう怖くない!」

そんな演習書や問題集が欲しいと思ったことはありませんか?

通称「重問」と呼ばれるアガルートの重要問題がおすすめ

その人気の秘密や効果的な活用方法について、アガルートの専任講師に直接インタビューを行いました。

受験生に支持される理由が詰まった記事、ぜひチェックしてみてくださいね!

今売れてます!!

\司法試験合格者占有率37.8%/

▼重要問題だけで合格する究極の勉強法【独占インタビュー】▼

今回取り上げる判例は、そのクロロホルムが関連する事例だ!

クロロホルムを嗅がせて気絶させる技は、探偵ドラマやアニメなどで有名です。同時に、現実にはクロロホルムを嗅がせても簡単には気絶しないし、気絶するまで嗅がせたら死ぬというのも有名です。

こう聞くと、ちょっと面白いだけの判例だと思われるかもしれません。

この判例は「未遂犯」を検討する際に凡そ必須ともいうべき重要判例の一つです。

では、さっそく事件の詳細を解説していきます。

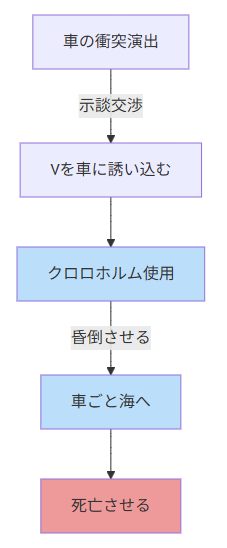

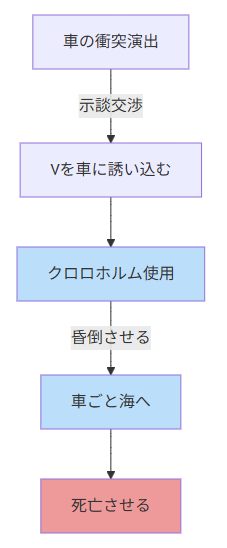

被告人Xらは共謀の上、被害者Vを殺害して保険金を詐取しようと計画した。Xの建てた計画は以下の通りである。

〈計画内容〉

①Xらの車でVの車と追突し、示談交渉をすると言ってVをXらの車に誘い込む

②Vにクロロホルムを吸引させて昏倒させる

③Vの車ごと海に転落させて殺害する

この犯行計画に従ってXらは、Vを車の中に誘い込み、クロロホルムを吸引させた(第1行為)。その後に、Vとその車ごと海に転落させた(第2行為)。

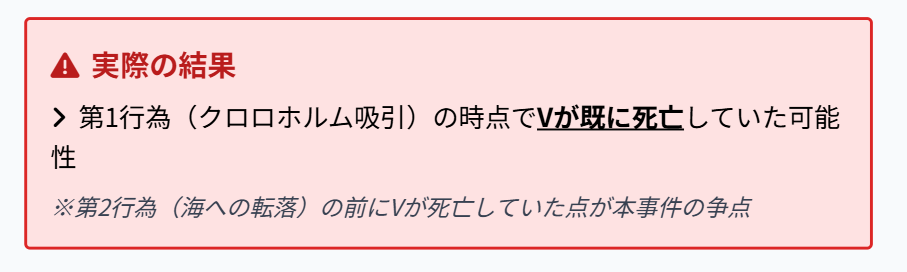

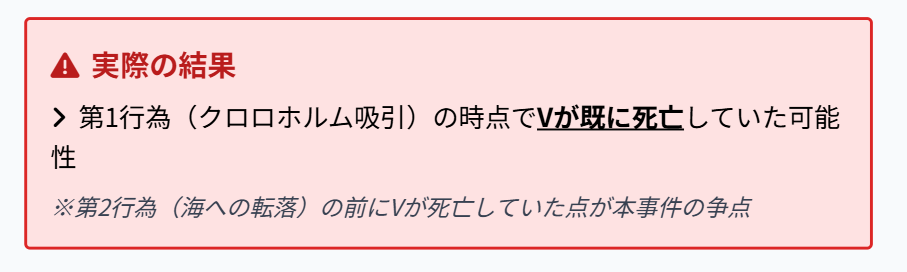

しかし、第1行為におけるクロロホルム吸引によってVはすでに死亡していた(可能性がある)。

【要旨1】

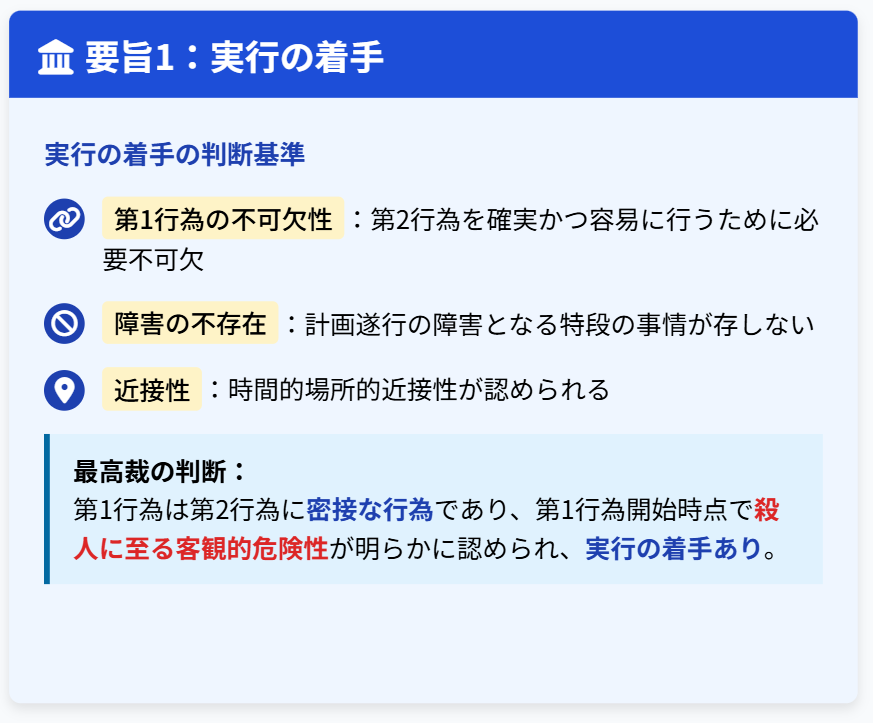

Xらの犯行計画を踏まえると、

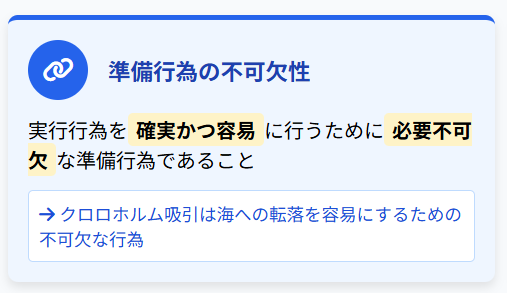

①第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、

②第1行為が成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、

③第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、

その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。

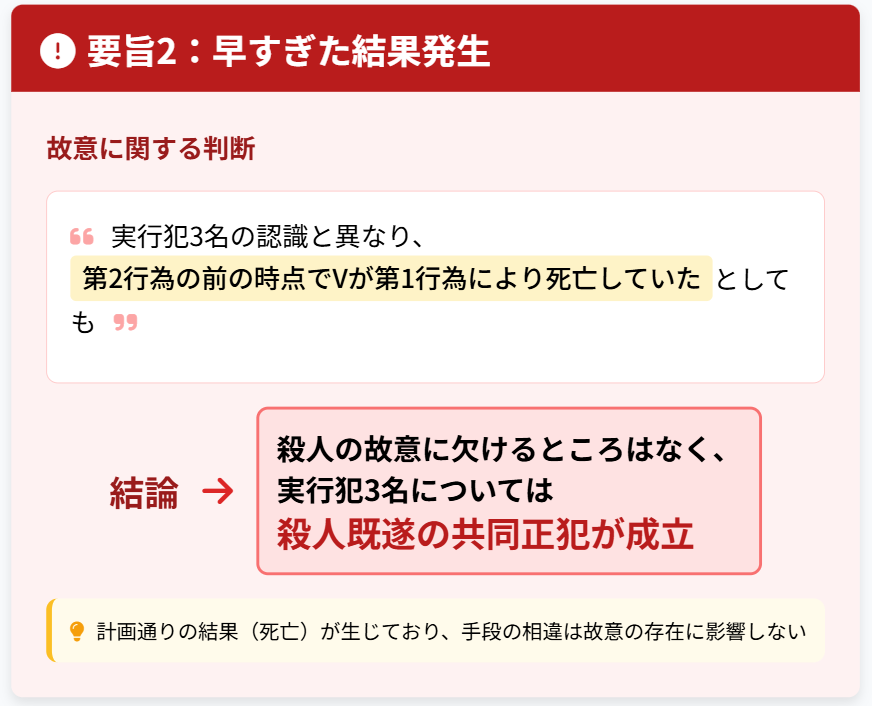

【要旨2】

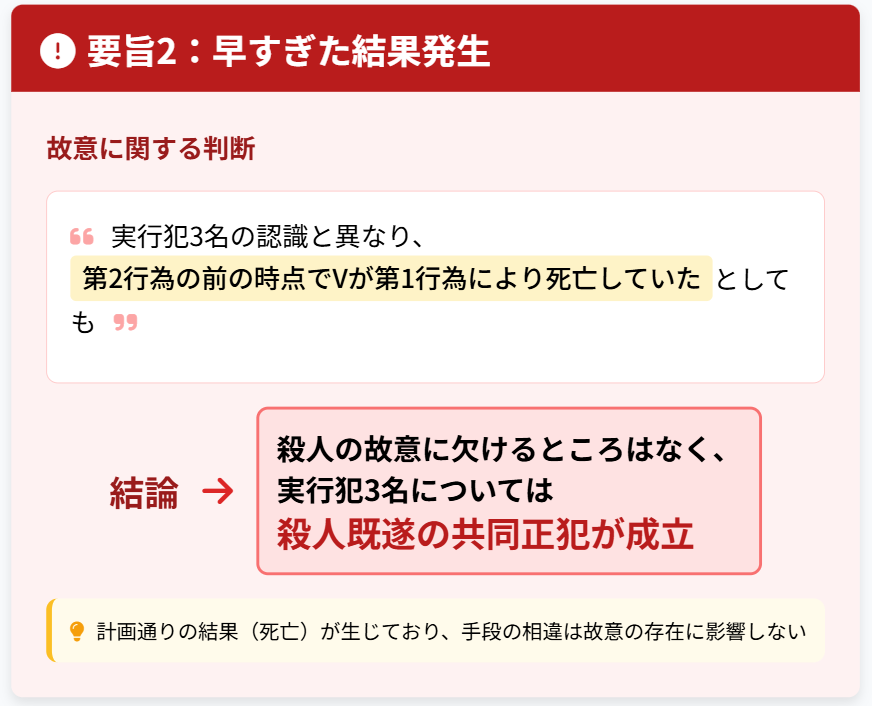

実行犯3名の認識と異なり、第2行為の前の時点でVが第1行為により死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはなく、実行犯3名については殺人既遂の共同正犯が成立する。

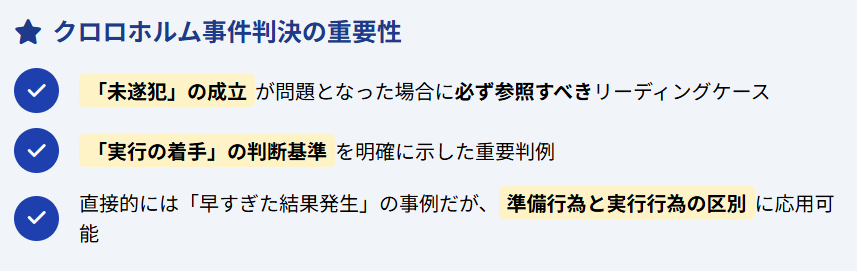

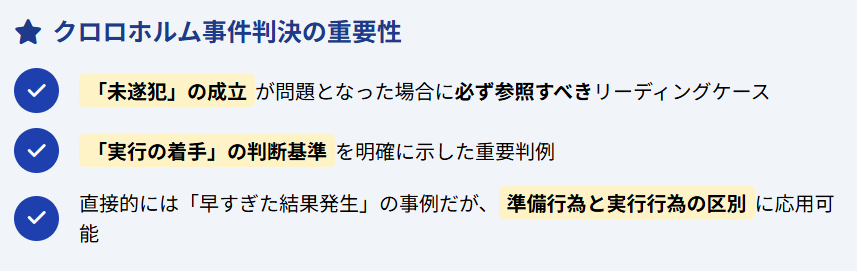

本判決は「未遂犯」の事例に広く使うことができる判示です。つまり、「未遂犯」が成立するかどうかが問題となったとき、必ず最初に思い浮かべなければならない重要判例です。

これは、最初の印象とは全く異なるものなのではないでしょうか。そもそも、本判決は殺人既遂犯を認めた判決ですし、事例としても「早すぎた結果発生」が直接的な問題ですから。

しかし、本判決は「実行の着手」の判断基準についての重要なリーディングケースなのです。

実行の着手は、未遂犯の要件です。犯罪の準備(準備行為)を行っても、実行の着手がない場合には、予備罪が成立するにとどまります。

つまり、未遂犯と予備犯を分けるものが実行の着手ということになります。

未遂犯の処罰根拠は、法益侵害こそ発生させないものの、法益侵害の危険性を惹起させることです。

刑法 第四十三条(未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(略)

したがって実行の着手は、「結果発生の危険性」を発生させたときに認められると考えられます。

それに加えて、「実行の着手」という文言から、準備行為が構成要件結果を発生させる行為(実行行為)と密接な関係にあることを要求する見解もあります。

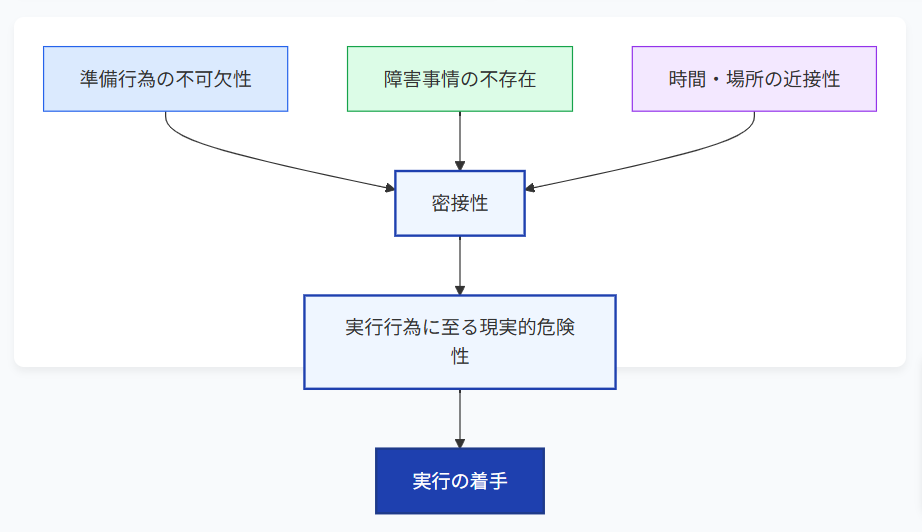

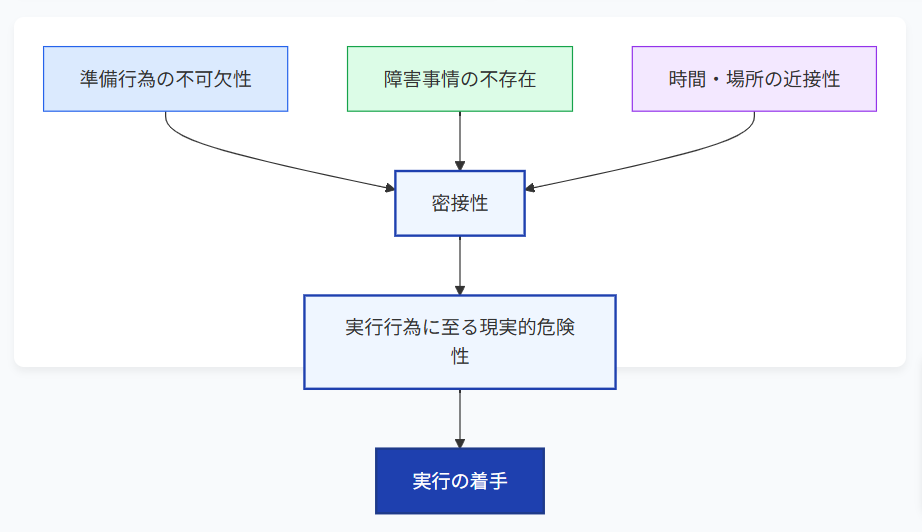

本判決は明示的に①「実行行為に至る現実的危険性」と②「準備行為と実行行為との間の密接性」の両方を併用しています。

実行の着手の時期について見ていきます。

本判決では、以下の3つを考慮要素としています。

考慮要素「実行の着手」

①準備行為の不可欠性

②その後の計画遂行への障害となる事情の不存在

③時間的、場所的近接性

また、これらの3点は以下のような図で解説することができます。

それぞれの解説をしていくぞ!

上記3つの考慮要素を満たすことで、以下2点が認められ、「実行の着手」が認められるとされています。

1. 準備行為と実行行為とが密接であること

2. 実行行為に至る現実的危険性があること

準備行為と実行行為との密接性、現実的危険性を論ずるために、犯行計画を考慮するのが本判決です。

犯行計画は、犯人の頭の中にあるものであって、客観的に表れたものではありませんが、それを考慮しないと判断できないと考えられています。

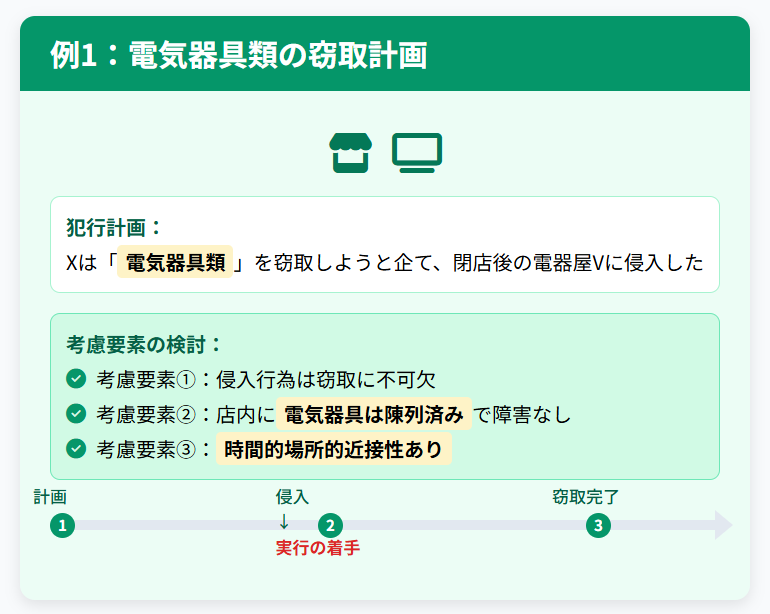

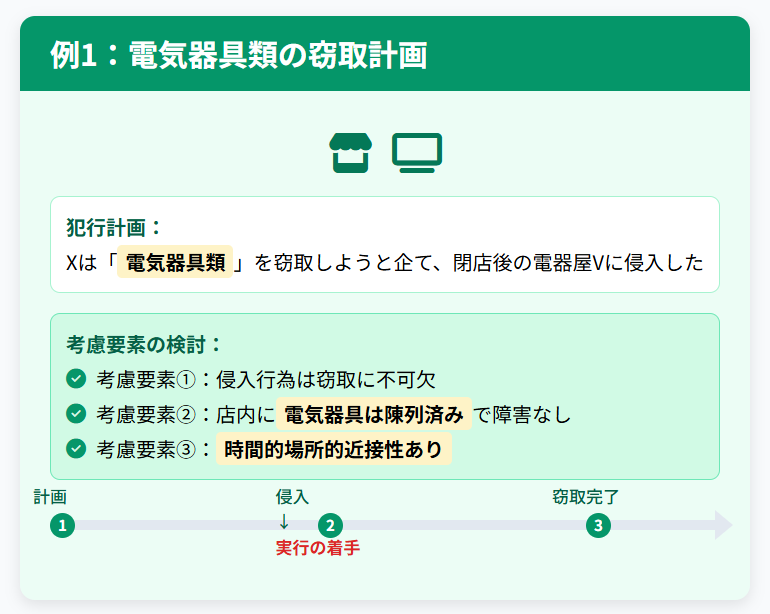

【例1】Xは「電気器具類」を窃取しようと企て、閉店後の電器屋Vに侵入した

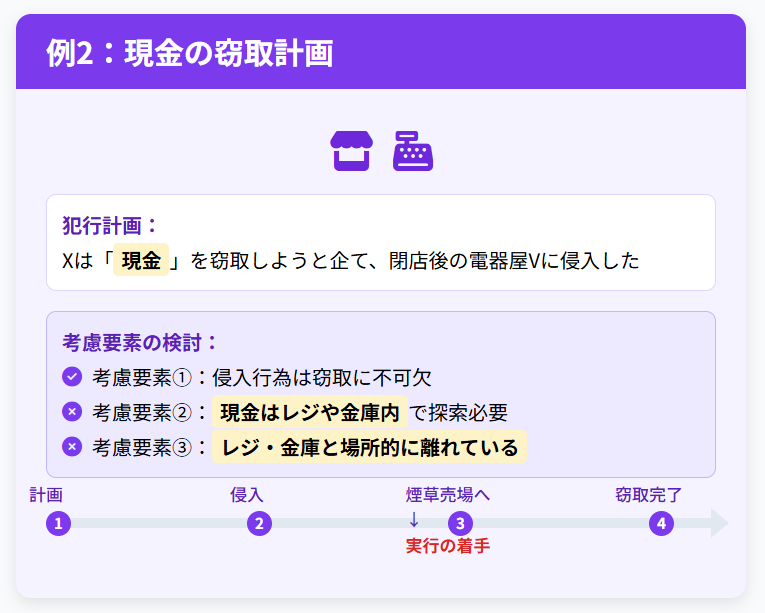

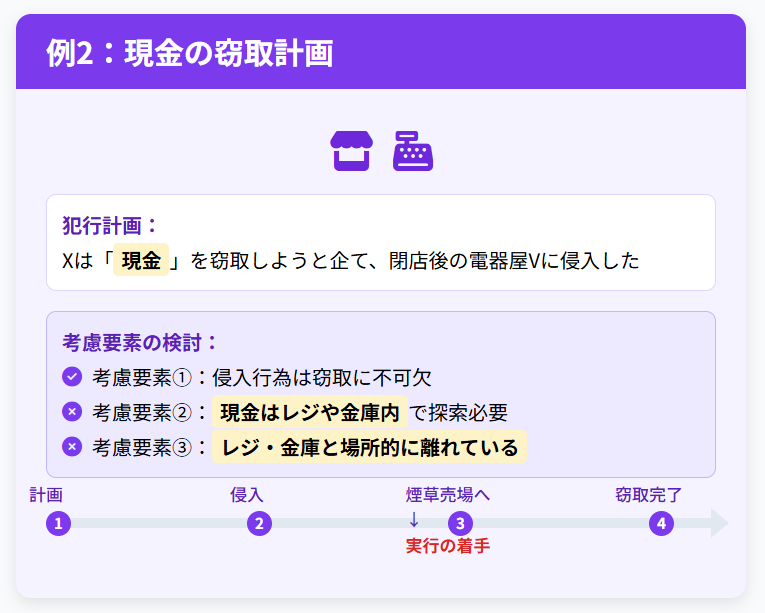

【例2】Xは「現金」を窃取しようと企て、閉店後の電器屋Vに侵入した

上記の【例1】と【例2】は、客観的に見ると、Xの行為は同じものです。しかし、Xの犯行計画を考慮して検討すると、異なる結論が得られます。先ほど紹介した考慮要素をそれぞれの例で見ていきます。

【例1】では、「電気器具類」を窃取しようとしました。

「電気器具類」は、電器屋Vに侵入した時点で、電器屋Vの店内に展示されている場合、以下のように考えられます。

考慮要素②:その後の窃取に特段の障害はない

考慮要素③:時間的場所的にも近接している

【例2】では、「現金」を窃取しようとしました。

現金はレジや金庫の中などにあるため、以下のように考えられます。

考慮要素②:現金を窃取するためにはレジや金庫を探さなければならない

考慮要素③:レジや金庫とは場所的に少し離れている

【例1】と【例2】は、ともに、考慮要素①で「Vへの侵入は後の窃取行為に不可欠ではある」という部分は満たします。しかし、考慮要素②と③を満たすかどうかで、差異が生じ、実行の着手について認められるかが分かれています。

実際、【例2】に類する事例において、判例は、侵入後、電器屋内でも現金が多い煙草売り場の方に行きかけた時点で実行の着手を認めています。(昭和40年3月9日)

このように、実行の着手を検討するときには、犯行計画を考慮する必要があります。

「実行の着手」について、論述時に注意すべき点がが2つあります。

≪「実行の着手」についての論述ポイント≫

論述ポイント①現実的危険性の内容

論述ポイント②犯行計画を具体的に認定する

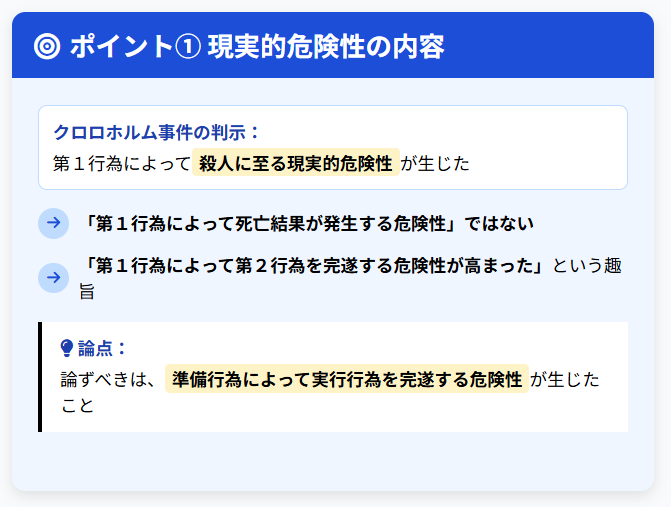

クロロホルム事件の判決では、第1行為によって、「殺人に至る現実的危険性」が生じたと表現されています。

これは第1行為によって死亡結果が発生する危険性ではなく、「第1行為によって、第2行為を完遂する危険性が高まった」という趣旨です。

このように、論ずべきは、準備行為によって実行行為を完遂する危険性

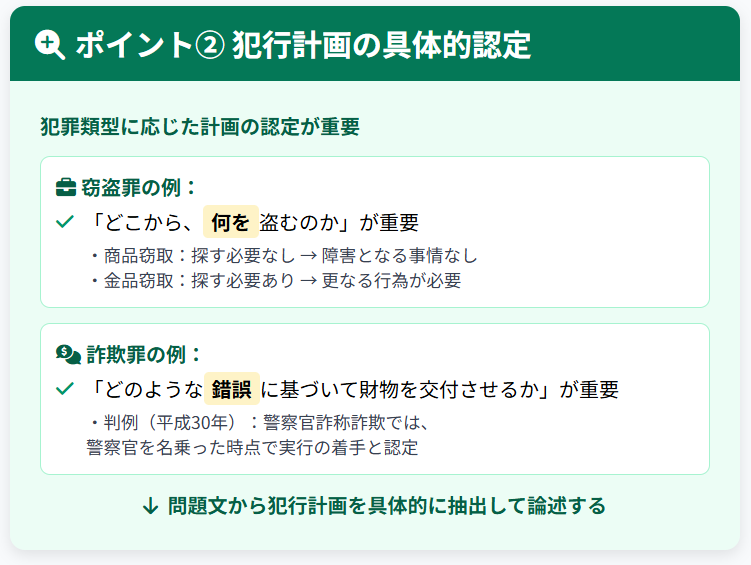

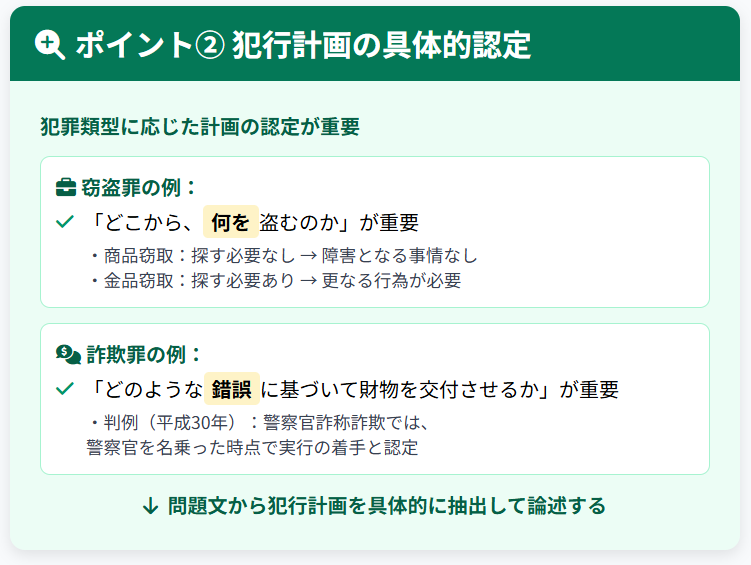

問題文から犯行計画を具体的に引用します。

前述のとおり、窃盗罪の場合は、どこから、なにを盗むつもりなのかが重要になります。

物を盗むために店舗や倉庫に侵入した場合には、探すまでもなく商品や備品が置いてあります。したがってその後の窃取行為の障害となる特段の事情を否定しやすくなります。

一方で、居宅から金品を盗む場合には、金目のものを探す必要がありますから、侵入後、窃取行為の前に探すという過程が必要になります。

詐欺罪では、どのような錯誤に基づいて、どのように財物の交付を受ける計画なのかを考えるのが有用です。

警察官を名乗り被害者が詐欺被害に遭っていると誤信させ現金を交付させる計画を建てた事例において、判例(平成30年3月22日)は、「自分が警察官である」と誤信させた上で、銀行口座から全額を引き出しておくよう指示したことを、警察官を名乗る共犯者の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めた要素としています。

このように、準備行為の危険性を具体的に論じるためには、犯行計画を具体的に引用する必要があります。したがって、犯行計画を問題文からできるだけ拾って答案に書いておくのがポイントです。

まとめますと、以下の点からクロロホルム事件判決は重要と言えます。

この3点を意識するといいぞ!

・大塚裕史ほか『基本刑法I 総論[第3版]』(日本評論社、2019)

・『アガルートの司法試験・予備試験合格論証集 刑法・刑事訴訟法』アガルートアカデミー編著(サンクチュアリ出版、2020)

・佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選I[第8版]総論』(有斐閣、2020)

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼