【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする法書ログライター様執筆記事です。

▽前回までの行政法の判例論点解説記事▽

・【難解判例】土地区画整理事業と処分性をわかりやすく解説(前編)

・土地区画整理事業事件(最高裁平成20年9月10日大法廷判決)を分かりやすく解説(後編)

・初学者でも分かる!小田急線高架化判決の丁寧な解説

・初学者でも分かる!長沼ナイキ基地訴訟の丁寧な解説

・初学者でも分かる!サーベル登録拒否事件の丁寧な解説←イマココ

この記事では、サーベル事件(最判平成2年2月1日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。

1. 本判決はどのような事案か(銃刀法の仕組み)

銃砲刀剣類登録規則4条2項が「銃刀法」の委任の趣旨を逸脱するかが問題となった事案です。

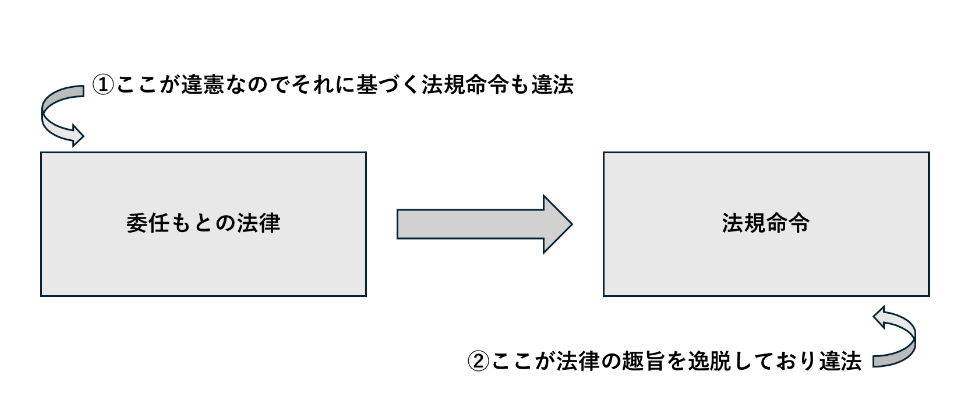

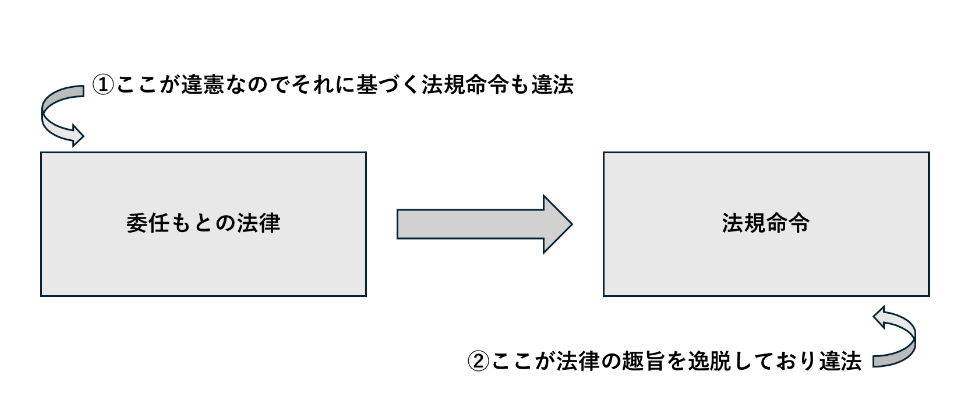

2. 本件規則の性質、その争い方

本件規則は「法規命令」です。

そして「法規命令の違法性」を争うには「①委任もとの法律が白紙委任であり違憲無効と主張する方法」と、「②委任命令が法の委任の趣旨を逸脱濫用しており違法であると主張する方法」があります。

3. 本判決における判断

本判決では、上記②の観点から、委任命令の適法性が判断されました。最高裁は、規則の基準は、法の趣旨を逸脱濫用しておらず、適法と判断しました。

今回は、「銃刀法」とそれに基づく「銃砲刀剣類登録規則」の仕組みを中心に見ていくことになります。

※自分は銃刀法ではなく行政法が学びたくてこの記事を読んでいるんだ!と言いたくなるかもしれませんが、少しばかりお付き合いください。蛇足になるので理由は、記事の最後にある「おわりに」に記載しますが、行政法の学習において、このような個別法の分析は重要だと思います。

それでは、具体的に内容を見ていくぞ!

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

では、事案の説明に入りましょう。

原告(X)は東京都教育委員会(Y)に自己所有のサーベルを「美術品として価値のある刀剣類」(銃刀法14条1項)として登録してもらおうと、登録申請(同14条2項)をしました。

「登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない」(14条3項)のですが、その鑑定の基準は委任を受けた「銃砲刀剣類登録規則4条2項」において定められていました。

規則では、鑑定を受けるには、日本刀であることが前提となっていました。

そこで、Yは申請を拒否しました。

前提として、基本的に日本では刀剣類の所持は禁止されています(銃刀法3条)。しかし、14条の登録をされたものについては例外的に所持が許されています(銃刀法3条1項6号)。そこでXは、自分のサーベルを登録してもらいたいわけです。

しかし、登録は鑑定に基づいてなされなければなりません。その鑑定の基準を定めている規則を見ると、日本刀でなければ鑑定が受けられないことになっていました。すると、日本刀でない刀剣類(サーベルなど)は鑑定がなされず、登録も受けられないということになります。

そこでXさんたちは、この規則が違法・無効である、として訴えを提起しました。

※ここで注意していただきたいのは、日本刀でない刀剣類(サーベルなど)が登録できないのは、銃刀法のせいではないということです。銃刀法は「日本刀でないと登録しませんよ」などという規定はおいていません。

登録できない原因は「日本刀でないと鑑定されませんよ」と規定している「規則」の方にあるのですね。

昔の西洋を舞台にした映画で出てくる刀がサーベルで、日本を舞台にした映画で見るのが日本刀なのかな?

サーベルは片手で持って、日本刀は両手で持つらしいぞ!

今回の「規則」は違法なのでしょうか?前提にある、本件規則の性質について考えてみましょう。

まず、行政機関が定めるルールは大きく2つに分けられます。法規命令と行政規則です。

行政機関が定めるルール

①法規命令:行政の作る規範のうち法律と同様に国民への法的拘束力を有するものの事です

②行政規則:行政組織内部で通用する内部基準で、国民を拘束するものではありません

両者は、法律による委任があるかという基準で見分けることができます。

本件では、銃刀法14条5項が「鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。」と規定しています。ここでは鑑定の基準等を文部省令に委任していますね。その委任を受けて行政により作成された、本件規則は「①法規命令」ということになります。では「①法規命令」の適法性はどのように判断されるのでしょうか?

法規命令の違法性を争うには以下の2つがあります。

法規命令の違法性を争う方法

①委任もとの法律が、白紙委任であり、違憲(憲法41条)無効であり、それに基づく法規命令も違法であると主張する方法

②委任命令が法の委任の趣旨を逸脱濫用しており違法であると主張する方法

本件では②のルートで争いました。「規則」は銃刀法の趣旨を逸脱したものなので違法であるといって争ったわけです。

より分かりやすく説明すると「銃刀法には、日本刀だけしか登録しないとは書いていないのに、規則により登録の対象を日本刀だけに限定してしまっている。規則によるこのような限定には合理性がなく委任の趣旨を逸脱するんじゃないか」ということです。

結論としては、規則は法の委任の趣旨を逸脱するものではないとして無効ではないという判断がなされました。なぜでしょうか?

1つ目の理由として、まず「裁量の存在」が挙げられます。

裁量とは行政庁に認められる判断の幅です。行政の行為が、違法かを考える際には、この裁量の有無が極めて重要です。裁量論については、それだけで何本も記事がかけるほどの大問題ですので詳しくは割愛しますが、裁量があるなら行政の判断は適法になりやすく、裁量がないなら違法になりやすいということになります。

本件では、最高裁は「規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、(中略)所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められている」として、裁量を認めたので規則も適法と判断されやすくなりました。

2つ目の理由は、最高裁は以下の事情などから鑑定の対象を日本刀に限定することが合理的であると考えました。

日本刀に限定することが合理的である理由

・歴史的経緯(本件登録制度の発端である銃砲等所持禁止令はそもそもGHQによる武器の接取から鑑賞の対象である日本刀を守るためのものだった。)

・「法施行後は、外国刀剣の登録例は一件もない」

・「日本刀については、古くから我が国において美術品としての鑑賞の対象とされてきた」

これらを考慮して、最高裁は、規則は「合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない」と判断しました。

今回の記事ではサーベル事件を通じて法規命令の適法性判断について解説しました。

その中では多くの紙面を「銃刀法の仕組み」を読み解くことに費やしました。このように個別法の仕組みを分析する重要性について少し書こうと思います。

卑近なところでいうと、この記事をお読みの方々は行政法についての何らかの試験(定期試験や入試)を受けることを考えていらっしゃると思います。そして、行政法の試験では個別法の仕組みをしっかりと理解することは極めて重要です。

例えば、原告適格や裁量の有無など、行政法の重要論点の多くは個別法解釈なしには成り立ちません。個別法の仕組みを理解する能力がなければおそらくテストでは適切な当てはめができなくなってしまいます。もっとも行政にかかわるありとあらゆる個別法の仕組みを覚えることはおよそ不可能です。そこで、試験の現場で個別法を見た時に自力でしっかりと理解できるように普段から個別法解釈の訓練をすることが重要となります。

何が言いたいかというと「行政法の学習では個別法の仕組みを分析することはとても大事ですよ!」ということです。

もしかしたらこの記事の中で一番重要なのはこの部分かもしれないです笑。

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

「司法試験予備校をお探しですか?」

当サイトでは、司法試験予備校のレビュー記事を公開しています。合わせてご確認のほどお願い致します。

・【165名が回答】司法試験予備校人気ランキング【全9校】1位はcmでお馴染みのあの予備校

・アガルートの司法試験講座の口コミや評判は?受講するメリット・デメリット、おすすめな人を紹介

・BEXA(ベクサ)の司法試験・予備試験講座の口コミ評判をチェック!人気の講師や講座も丸わかり!

・加藤ゼミナールの口コミ・評判は?受講するメリット・デメリット、向いている人を紹介

・資格スクエア「司法試験・予備試験講座」の評判・口コミは?費用やおすすめな人を紹介

・スタディング「司法試験・予備試験講座」の特徴は? 受講費用やメリットを解説

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。