【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

「ポケット六法とデイリー六法って

結局どっちがよいの?」

「ポケット六法とデイリー六法の

違いを知りたい」

「六法の選び方のポイントが知りたい」

みなさん、学習用の六法は何を使っていますか?

「ポケット六法」と

「デイリー六法」が

有名な書籍だよね!

そうですよね!学習者の方でも、どちらかを使っている人が多いのではないでしょうか?

これから選ぼう!と思ってるんだけど見てみた感じ、違いが良く変わらない…

どちらを選べば良いのだろう?

ポケット六法とデイリー六法はそれぞれ微妙に特徴が違うんです!

今から二つの六法の違いを解説します。

六法を購入する際はその違いを見て、是非どちらが自分に合うのかを意識して選んでみるといいですよ!

有斐閣のポケット六法と三省堂のデイリー六法は持ち歩くことができるコンパクトな六法の代表例です。

法学部の学生さんはもちろん、司法試験受験生にとっても必須の六法と言えるでしょう。

さぁ、ポケット六法とデイリー六法の違いを見ていこう!

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

今は、インターネットでも条文を検索できますから、六法なんて買わなくていいと考える方もいるかもしれません。

しかし、試験当日のことを考えてみてください。

論文式試験では、紙の司法試験用六法が貸し出されて、これを基に論文を書くことになります。普段から、インターネットで調べていた人が、試験当日に紙の六法で条文を探す際に、上手く探すことができるでしょうか?

試験に向けて、勉強で使用しておき、条文の引き方に慣れておかないと本試験を乗り切ることはできません。

普段の勉強は紙の六法を使用しましょう!

司法試験の本番で使う『司法試験用六法』があるよね!試験本番に向けての勉強なんだから、司法試験用六法を使った方が良さそう…

司法試験用六法を買ってみようかな?

ちょっと待ってください!良い指摘です。

普段の勉強でそちらを使った方が良ければ、みんな使っていると思いますよ。

使わないのには理由があるんです。主な3点を紹介しておきますね。

本試験直前や論文式試験の模擬試験を受ける際は、本試験で貸し出される「司法試験用六法」を使った方がよいでしょう。しかし、普段の勉強では、次の点から、司法試験用六法はおすすめできません。

「ポケット六法」と「デイリー六法」に比べ値段が高いです。

司法試験用六法は第一法規と言う出版社から出版されており、令和5年版ですと定価で7,150円販売されています。「ポケット六法」と「デイリー六法」が2,500円以下のため比較すると約3倍ほど高いです。

| ポケット六法 | デイリー六法 | 司法試験用六法 |

| 2,420円 | 2,420円 | 7,150円 |

「ポケット六法」と「デイリー六法」に比べ収録されている法令数が少ないです。

令和5年版で見てみると、「ポケット六法」198件「デイリー六法」 246件に対し、「司法試験用六法」に収録されている法令は128件しかありません。

また、註釈(注釈)がなく、ある程度勉強した方でないと、内容が分かりづらいと思う項目があるかもしれません。

| ポケット六法 | デイリー六法 | 司法試験用六法 |

| 198件 | 246件 | 128件 |

令和5年度の本試験は、7月に行われますが、司法試験用六法は4月に販売されます。

例えば、令和5年版の司法試験用六法は、令和5年4月1日に発売でした。司法試験に間に合うよう出版されているわけです。

試験が7月で、六法の販売が4月ですから、最新版の司法試験用六法で勉強できる期間はわずか3カ月ほどしかないということになります。

「司法試験用六法」は直前期に、試験で使用する六法を使い慣れておくために購入するのは良いと思いますが、普段の勉強で使用するには、販売時期が直前期すぎるでしょう。

| ポケット六法 | デイリー六法 | 司法試験用六法 | (参考)司法試験 |

| 9月頃 | 9月頃 | 4月頃 | 7月実施 |

判例の載っていない普通の六法となると、有斐閣の「ポケット六法」と三省堂の「デイリー六法」のいずれかに絞られることになるでしょう。

最近の法学部出身の方であれば、学部生時代にどちらかを利用していると思いますので、使い慣れている方を選んでよいでしょう。

ここでは、初めて法律の勉強をするために六法選びに悩んでいる方や、心機一転して司法試験のために六法を選びたい方のために、参考になる情報を提供します。

法書ログの読者アンケートを実施しています。もし、よろしければアンケートにご協力ください。

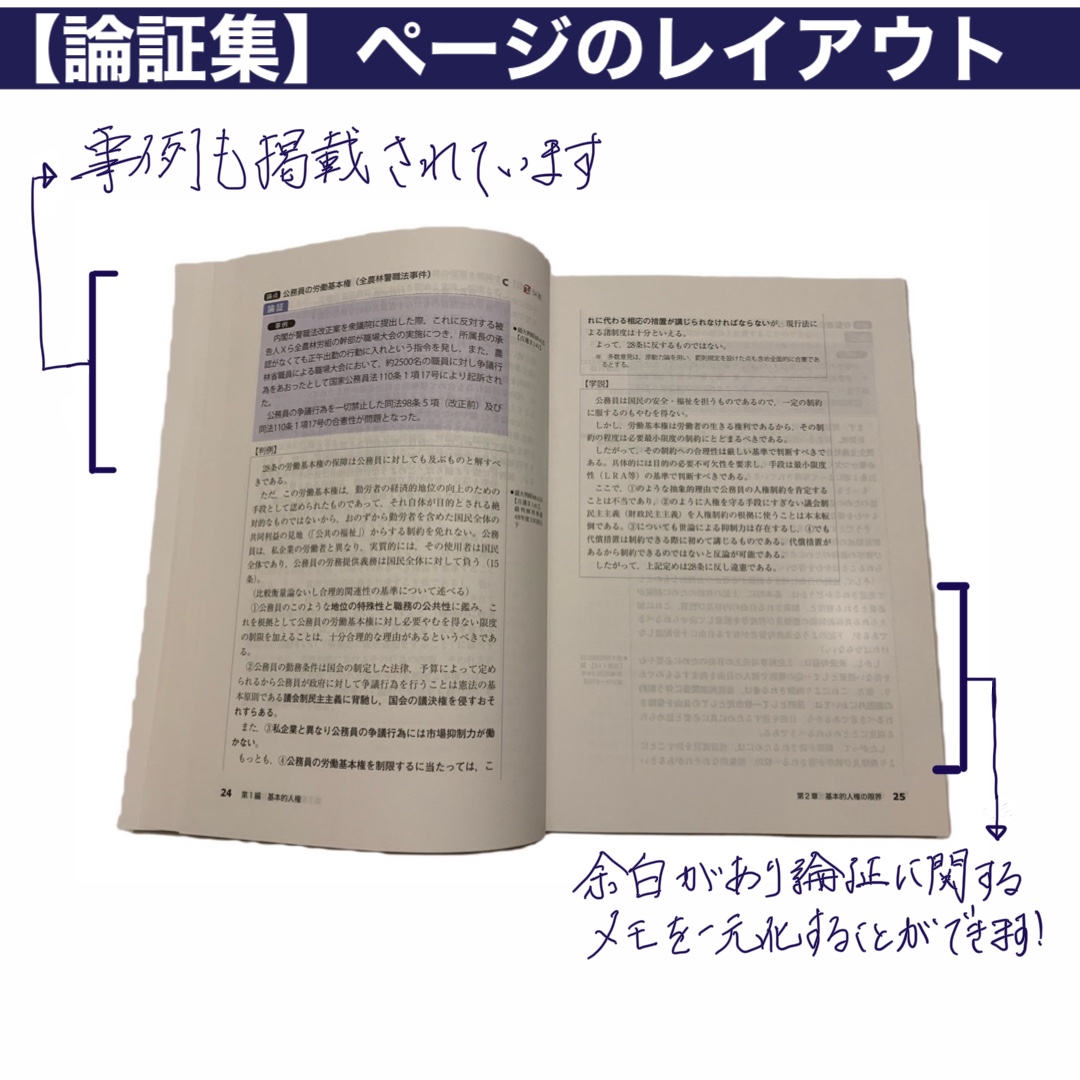

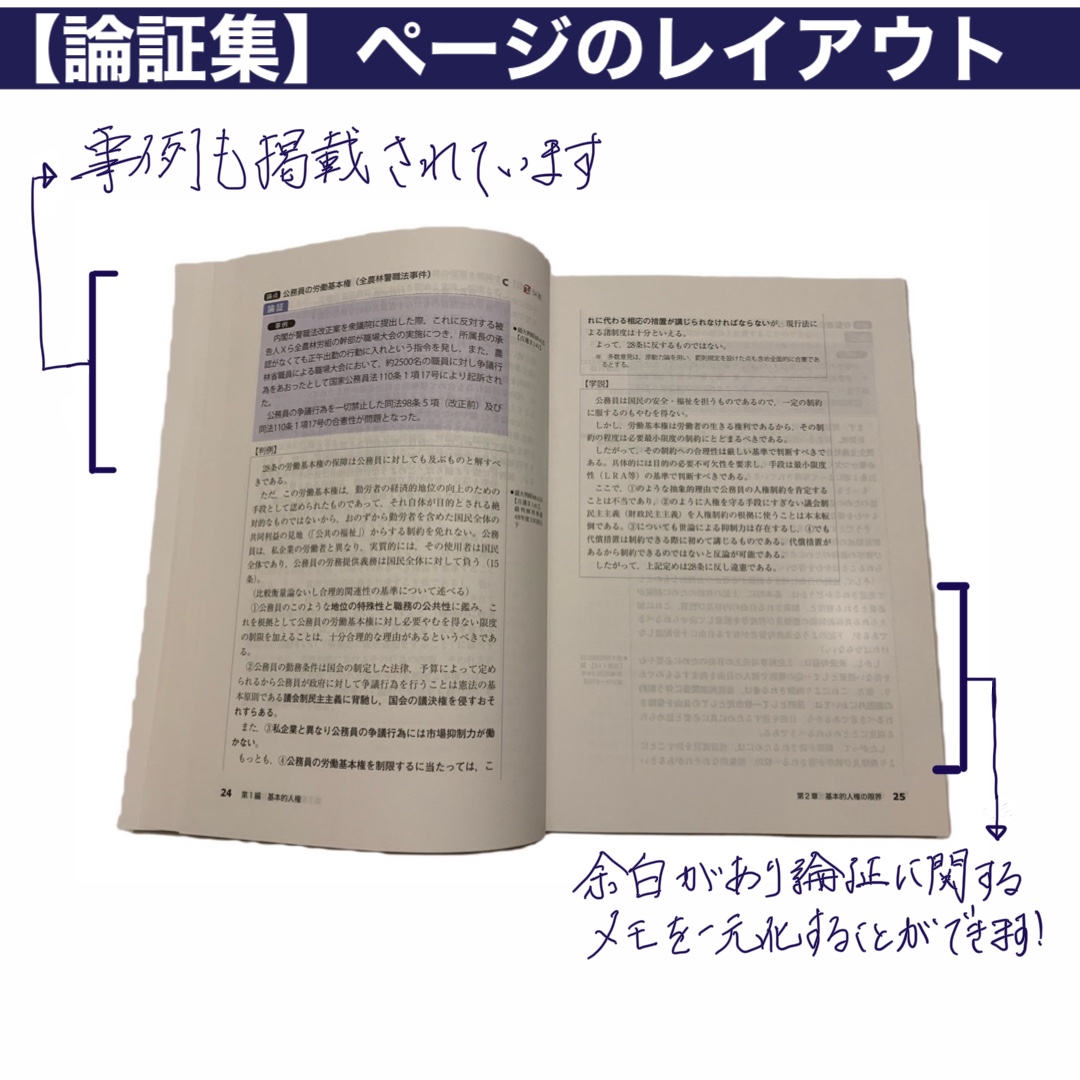

司法試験の論文式試験対策で「論証集をどう使えば良いのか?」と悩んでいる方におすすめなのが、「【2025年】アガルートの論証集の使い方の評判|アプリで更に使いやすくなった」です。

この記事では、アガルートの「論証集の使い方講座」の魅力や具体的な活用法について詳しく解説しています。論証集の効率的な使い方や、アプリを使った隙間時間での学習方法など、司法試験合格に向けた実践的なアドバイスが満載です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

こんな勉強法も紹介!

アガルートの論証集講座を使いこなせば、司法試験の論文式試験でも「芯を外さない」論証ができるようになります。詳しくは以下の記事で確認して、効率的な学習法を手に入れましょう!

▽詳しくはこちら▽

有斐閣の「ポケット六法」は、最近の法学部生であれば、6割から7割以上の方が利用したことがあるのではないでしょうか。

とりあえず、どれを選んでよいのか迷っていて、特にこだわりがないのであれば、ポケット六法を選んだおいた方がよいでしょう。

アマゾンや楽天ブックスなどでも、令和5年版の売り上げやレビュー数などを比較すると、ポケット六法の方が優勢のようです。

なお、ポケットとあるので、ポケットに入れられる文庫本くらいの大きさをイメージする方もいるかもしれませんが、実際のサイズは「B6判」で一般的な辞書と同じ大きさです。ポケットに入れて携帯できるようなサイズではないのでその点は勘違いしないでください。

以下、ポケット六法の特徴について簡単に紹介します。

ポケット六法では改正された条文に数字に傍線が引かれています。そのため、どの部分が新たに改正されたのかがわかりやすいです。

改正法の部分は短答式試験では細かく問われる可能性もあるので必ず確認しましょう。

法令の全面的な改正の際は、法令名自体が変わることがあります。

最近の例としては、「雇用対策法」が平成30年の改正法により、「労働施策推進法」に変わりました。

ポケット六法では、旧法名が「雇用対策法」だったことが明記されているため、旧法の時に勉強した方も条文を探しやすいと言えます。

ポケット六法の大きな特徴としては、改正箇所が分かりやすいことが挙げられます。

改正箇所が特に気になる方は、法律の勉強を長く続けている方ではないでしょうか。

例えば、法学部出身であれば、法学部時代から法科大学院まで6年近く法律の勉強を続けている方が多いと思いますが、6年も経てば、かなりの条文が改正されているので、何が変わったのか把握しなければなりません。

とりわけ、民法はここ数年で大きく変わったので、念入りに条文を確認する必要があります。

三省堂の「デイリー六法」は、初心者に優しく、読みやすい六法と言えます。ただ、ポケット六法に比べるとシェアはやや劣っているようです。

有斐閣が法律系専門の出版社であるのに対して、三省堂は法律専門というわけではないことから、有斐閣のポケット六法よりやや劣るイメージがあるのかもしれません。

しかし、実際に手に取ってみると、デイリー六法がポケット六法より劣っているという感じは全くありません。

以下、デイリー六法の特徴について簡単に紹介します。

法律の条文は長文で読みにくいものです。例えば、行政手続法に次の条文があります。

行政手続法

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第四条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

この条文が読みにくい理由としては、カッコ書きが二つもはさまれていることがあげられます。

勉強を始めたばかりの方は、この条文をそのまま読むのではなく、カッコ書きを飛ばして読むべきです。

すると、

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出については、この法律の規定は、適用しない。

このように読めばよいわけで、「行政手続法は、国の機関等に対する処分や行政指導、国の機関等がする届出には適用されないのだな。」と理解できると思います。

デイリー六法の場合、このように読みやすいように、カッコ書きの部分にアミをかけて表示しています。

初心者の方は、アミがかかった部分を飛ばして読むことで、条文の骨格を理解すればよいわけです。その意味で初心者にとって使いやすい六法と言えます。

会社法は、条文を素直に読めばよい科目ですが、用語の定義は正確に理解する必要があります。

例えば、次の一文があります。

(定義)

第二条

二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。

では、「分割後他の会社」の会社とはどのような組織の会社を意味するのか。ということが問題になるわけですが、デイリー六法の場合、「会社」を囲ったうえで、会社とは次の規定に言う会社のことですよ。と分かるように記載されています。

(定義)

第二条

一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

つまり、吸収分割後の承継会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれでもよいという意味だと分かるわけですね。

初心者にとっては、用語の定義を意識しながら条文を読むことができるので勉強しやすいと言えるでしょう。

現在のデイリー六法の特徴は以上の2点です。

かつては、デイリー六法にはもう一つ、「準用条文の内容が分かる」という大きな特徴がありました。

例えば、次の条文をご覧ください。

行政不服審査法

(審査請求に関する規定の準用)

第六十六条 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規定は、再審査請求には、審査請求の規定が準用されるという意味の条文ですが、では、どの条文が準用されるのかを示しているわけです。

具体的にどの条文が準用されているかは、条文を一つ一つ見ていかなければならないわけですが、デイリー六法だと、およそどういう規定だったかがカッコ書きで補足されています。

例えば、「第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)」の部分は次のように記されています。

「第二章(審査請求)(第九条第三項(審査庁が委員会等である場合の読替規定)、第十八条(審査請求期間)(第三項(審査請求期間からの郵送期間の除外)を除く。)」

もちろん、初心者の方ですと、これでも意味不明となるかもしれませんが、ある程度勉強した方であれば、この見出しだけで、内容を思い出せるので準用されている規定が何なのかつかみやすいという特徴があります。

この特徴は、デイリー六法だけにあったのですが、最近では、有斐閣のポケット六法でも準用条文の内容が分かる記述を取り入れるようになっているので、大きな差はなくなりました。

とはいえ、初心者の方にとっては、デイリー六法の方が読みやすいという点は変わっていません。

| ポケット六法(有斐閣) | 改正箇所をチェックしたい方、法律の勉強を長く続けている方 |

| デイリー六法(三省堂) | 読みやすさ重視の方、初心者の方 |

有斐閣の「ポケット六法」は、改正箇所をチェックしたい方と、法律の勉強を長く続けている方におススメ。

三省堂の「デイリー六法」は、読みやすさ重視の方。どちらかというと初心者の方におススメ。

ということになります。

それでは、令和6年度版の「ポケット六法」「デイリー六法」を比較していこうと思います。

●有斐閣の「ポケット六法 令和6年度版」

| 発売日 | 2023年09月22日発売 |

| 収録法令数 | 199件 |

| ページ数 | 2128ページ |

| 定価 | 2,420円(税抜き 2,200円) |

●三省堂の「デイリー六法2024 令和6年版」

| 発売日 | 2023年09月20日頃発売 |

| 収録法令数 | 249件 |

| ページ数 | 2176ページ |

| 定価 | 2,420円(税抜き 2,200円) |

価格はどちらも全く同じです。ただ、収録法令数とページ数では、デイリー六法に軍配が上がっています。それなら、デイリー六法を選ぶべきと考える方もいるかもしれません。

でも、デイリー六法に収録されている50件の法令を知らないために、司法試験で点が取れないということはありません。逆に、ポケット六法には収録されているのにデイリー六法には収録されていない法令もあります。

例えば、ポケット六法では、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT法)」が新たに収録されていますが、デイリー六法には収録されていません。

しかし、LGBT法の条文に目を通したかどうかによって、司法試験で差が付く可能性は極めて低いでしょう。

ポケット六法とデイリー六法は、司法試験受験生だけが利用することを念頭において編修されているわけではありません。法学部の学生やその他法律に関わる多くの方が利用することを想定しているわけです。

司法試験で本当に必要な法令数は、司法試験用六法に掲載されている約130件ほどに過ぎません。それらの法令はどちらにもおおむね収録されています。

結局、メインで勉強する法令さえしっかり収録されていれば良いわけで、その他の収録法令は、編修に当たった大学教授の専門分野や好みなどによる違いに過ぎないので、気にする必要はありません。

収録法令数の差で迷うのは、重箱の隅をつつくようなものです。

どちらを選んでも大差はないので、実際に書店に足を運んで現物を手に取って比較してみてください。

直感で気に入った方を選べばよいでしょう。

基本書よりも頻繁に手に取る機会が多いので、気に入らないものだと、条文を引くのも苦痛になります。

(資格予備校や法科大学院の講義で、講師や教授がどちらの六法を基に講義しているかも、確認した方がよいでしょう。)

例えば、講師が「ポケット六法の何ページ」みたいな言い方で話している場合は、ポケット六法を選んでおかないと戸惑ってしまうこともあるかもしれません(極まれだとは思いますが)。

いずれにしても、六法を使うのはあなた自身ですから、あなたが気に入った方を選んでいただければ問題ないと思います。

当サイトでは、法律書籍の口コミや法科大学院の口コミを公開しております。また、法律を勉強されている方向けにブログ記事を公開しておりますので覗いてみてください。

【当サイトで人気の記事】

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。