【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

「司法試験の合格率は?最近の合格率が上昇しているってほんと?」

「司法試験合格者数の推移を確認したい」

「法曹志望者は減っている?」

近年、司法試験の受験者数の減少から分かるように、法曹志願者の数が減少してるよね。人気がなくなってきたのかなあ?

旧司法試験の時代の2003年が出願者数のピークで、50,000人以上だったんだけど、今は3,000人ほどだよね。

旧司法試験の時代は合格率もとっても低かったんだ。

司法試験って難しい試験だから、やっぱり自分じゃ合格できないかもってちょっと心配になっちゃうんだよね…

ただ、噂では、司法試験の合格率が上がってきているとか…?ちょっと希望を持ってもいいのかな?

新司法試験の時代になって、出願者数や合格率が変わったのは確かだよ。

でも、数字だけ見て判断するのはちょっと早いかもしれない。

昔と違って、今は予備試験や法科大学院の存在もあるから状況を判断する材料が複雑になっているからね。

旧司法試験から最新の司法試験の違いや、現在の情報を基に「今」の司法試験を教えて!

もちろんだよ。一緒に見ていこう!

法曹を目指したいと考える人が減り、司法試験の人気が落ちていると言われていますが本当でしょうか?また、司法試験に合格もしやすくなったという噂も…。

これらについて、実際にその通りなのかどうか、司法試験の受験者数、合格者数、合格率のデータを基に見ていきましょう。

法曹とは、弁護士、裁判官(判事)、検察官(検事)の三者のことです。これらの職に就くためには、司法試験という共通の試験に合格しなければなりません。数ある資格の中でも最難関の資格の一つとされています。

| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 1989年(平成元年度) | 23,202人 | 21,308人 | 506人 | 2.18% |

| 1998年(平成10年度) | 30,568人 | 26,759人 | 812人 | 2.66% |

| 2003年(平成15年度) | 50,166人 | 45,372人 | 1,170人 | 2.33% |

| 2005年(平成17年度) | 45,885人 | 39,428人 | 1,464人 | 3.19% |

旧司法試験のデータをみると、平成元年から平成15年度にかけて、受験者数は横ばいから急激に上昇していました。

一方で、合格率は2~3%に抑えられており、大変、難易度の高い試験でした。

平成10年度に出願者数が3万人を超え、平成15年度に初めて、5万人を超えました。受験者数5万人に対して、合格者数は、なんと、1000人ほど。

司法試験が当時いかに競争率の高い試験だったかが分かります。

しかし、平成15年度が出願者数のピークで、以後は出願者数も受験者数も減少し続けています。

平成10年度から平成15年度にかけて人数が増えた原因ですが、「司法制度改革の議論が進められていた時期だった」ということが関係していると考えます。法科大学院制度の導入も決まっていました。制度が変わってしまう前に、今まで勉強を進めていた人が駆け込みで受験したことから、出願者数が急上昇したものとみられています。

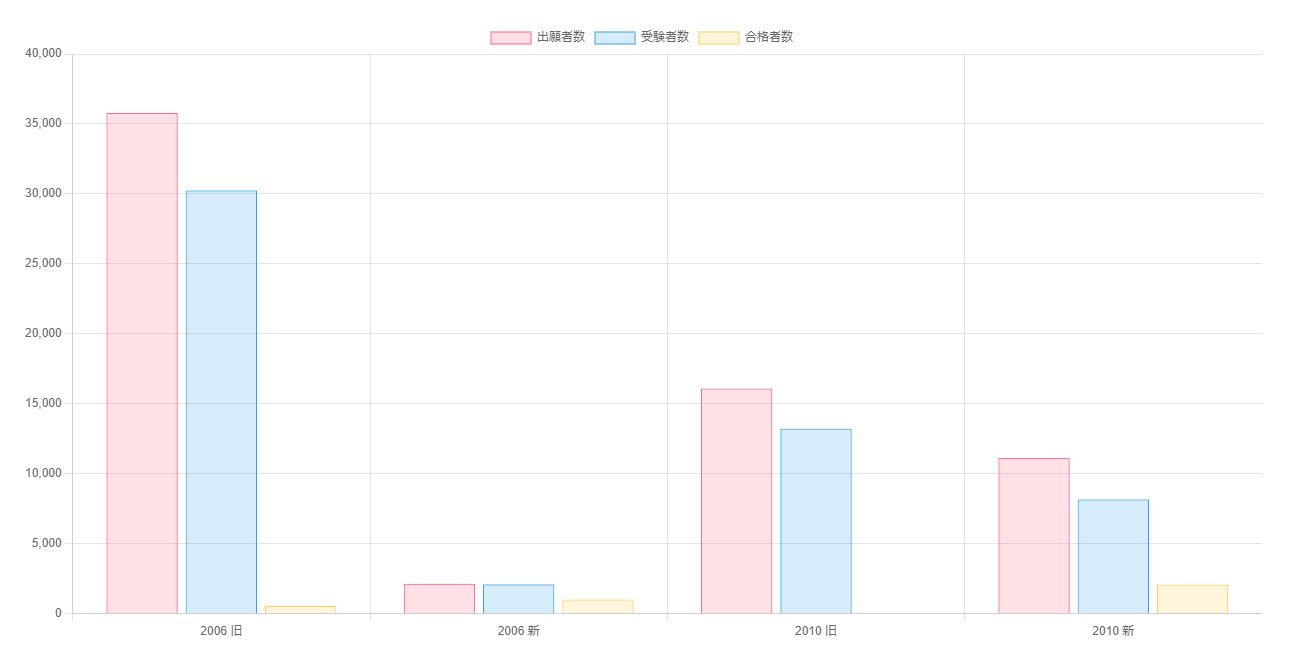

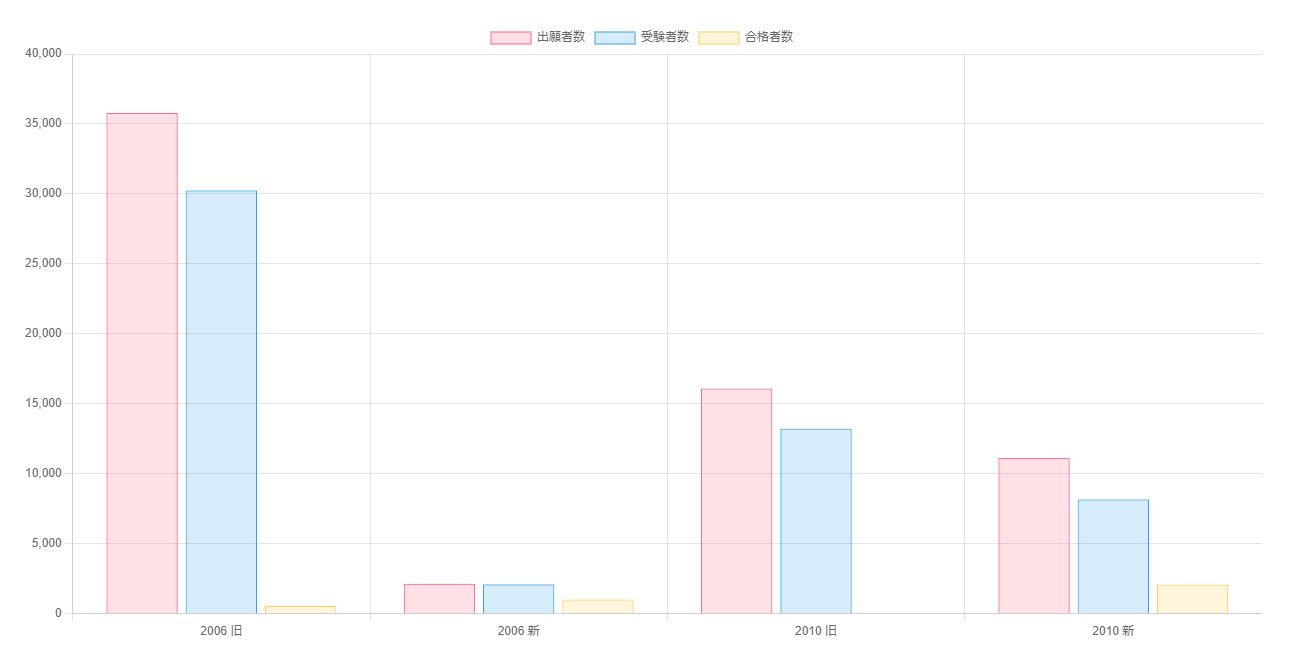

| 年度 | タイプ | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2006年(平成18年度) | 旧 | 35,782人 | 30,248人 | 549人 | 1.53% |

| 2006年(平成18年度) | 新 | 2,137人 | 2,091人 | 1,009人 | 48.2% |

| 2010年(平成22年度) | 旧 | 16,088人 | 13,223人 | 59人 | 0.37% |

| 2010年(平成22年度) | 新 | 11,127人 | 8,163人 | 2,074人 | 25.4% |

平成18年度から法科大学院を卒業した人を対象とする新司法試験が始まり、旧司法試験と混在する時代になりました。これを機に、旧司法試験の出願者数、受験者数、合格者数、合格率は急激に下がっていきました。

一方、新司法試験の出願者数、受験者数は年々増加し、合格者も増えました。しかし、合格率は下がりました。

当初は、制度が始まったばかりで、法科大学院の卒業生の母数が少なかったものの、合格できず再挑戦する受験生が累積したことから、合格率が下がったと考えられます。

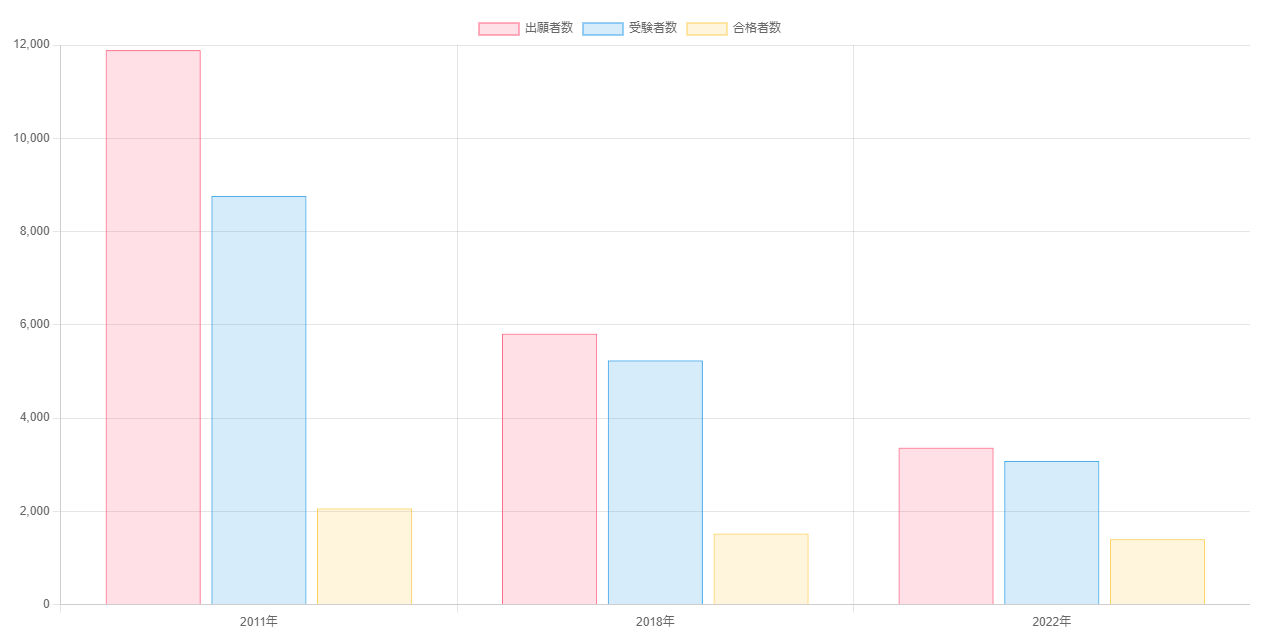

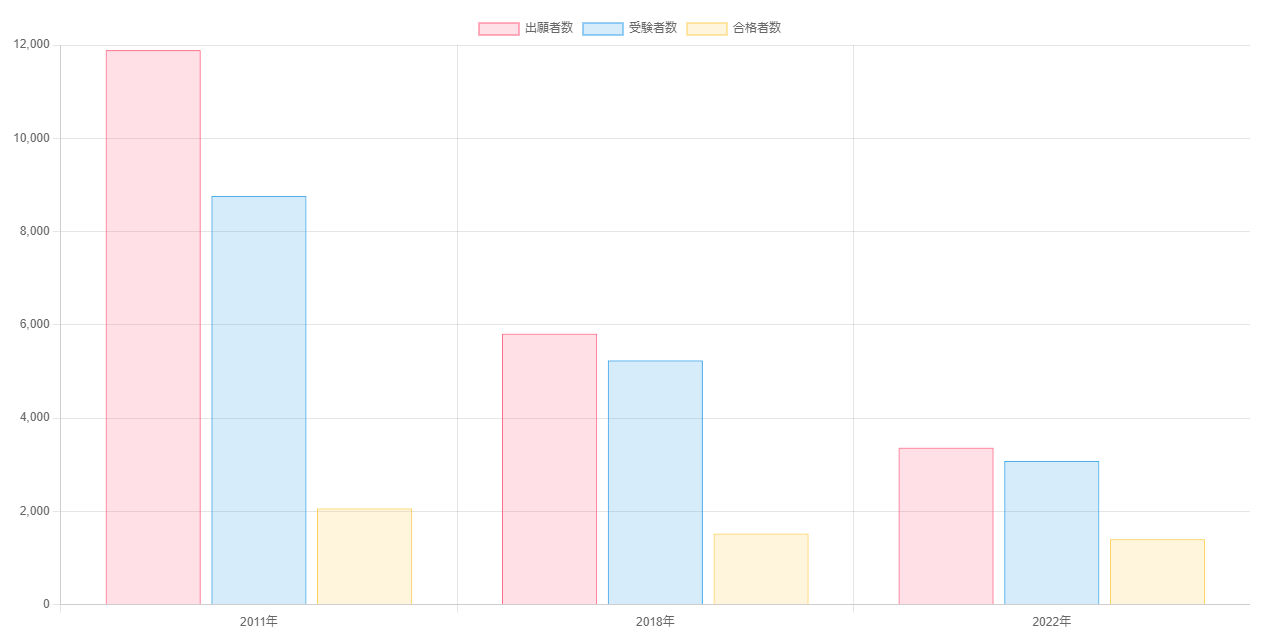

| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 2011年 | 11,891人 | 8,765人 | 2,063人 | 23.5% |

| 2018年 | 5,811人 | 5,238人 | 1,525人 | 29.1% |

| 2022年 | 3,367人 | 3,082人 | 1,403人 | 45.5% |

平成23年度から新司法試験に一本化されました。

当初の出願者数は、1万人前後で推移していましたが、年々減少し、平成30年度には5千人台にまで減少してしまいました。令和4年度はわずかに3千人台まで減少しています。

一方で、合格者数は、2千人台から年々減少しつつも、1千人台を維持していることから、合格率が年々上昇しています。

以上のデータだけを見ると、ピーク時の平成15年度には5万人もいた法曹志願者が、令和4年度にはわずか3千人にまで急落、合格率も旧司法試験時代の2%台から45%台へと大幅に上昇し、難易度も急落。

法曹人気が暴落してしまったかのような印象を受けてしまうと思います。

しかし、現行の新司法試験は受けられる人が限定されていることを留意する必要があります。新司法試験を受けられるのは、法科大学院を無事に卒業した人と予備試験を突破した人たちです。

よって、現在の法曹志願者数は、法科大学院の入学希望者数や予備試験の出願者数から推測する必要があります。

司法試験を受験するために必要な資格として、「法科大学院の進学」か「予備試験に合格」するルートがあります。

旧司法試験の時は、受験資格の制限はなくどなたでも受験可能でした。そのため、「司法試験の志望者数=法曹志望者」という考えが出来ていました。

しかし、今は受験資格が設けられ、「司法試験の志望者数」が「法曹の志願者」と言い切れない部分があります。

新司法試験では、法科大学院の志望者や予備試験の受験者も含めて、「法曹の志望者」と見るべきでしょう。それぞれの現状を今から解説していきます。

法科大学院の数は、2005年から2010年までの間がピークで、74校もの法科大学院が設置されていました。

しかし、2010年以降、法科大学院を廃止する大学が相次ぎ、2023年の時点では、34校にまで減少しました。

合格実績の乏しい法科大学院などには学生が集まらず、自然淘汰されたためです。

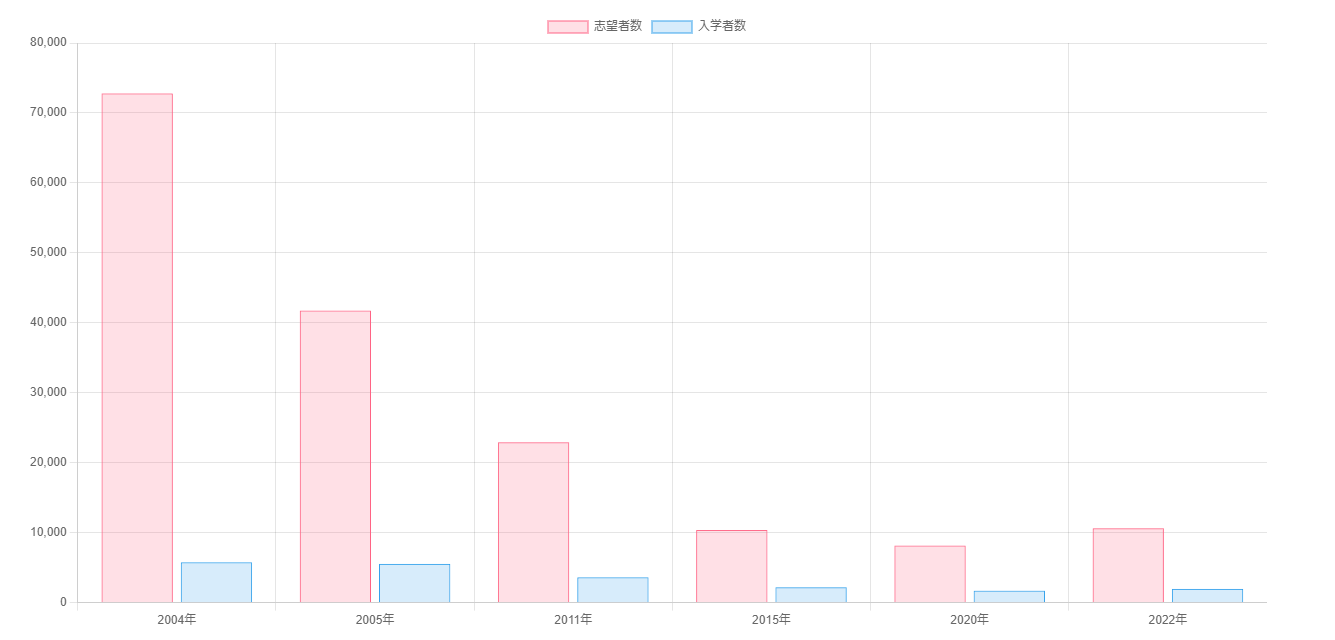

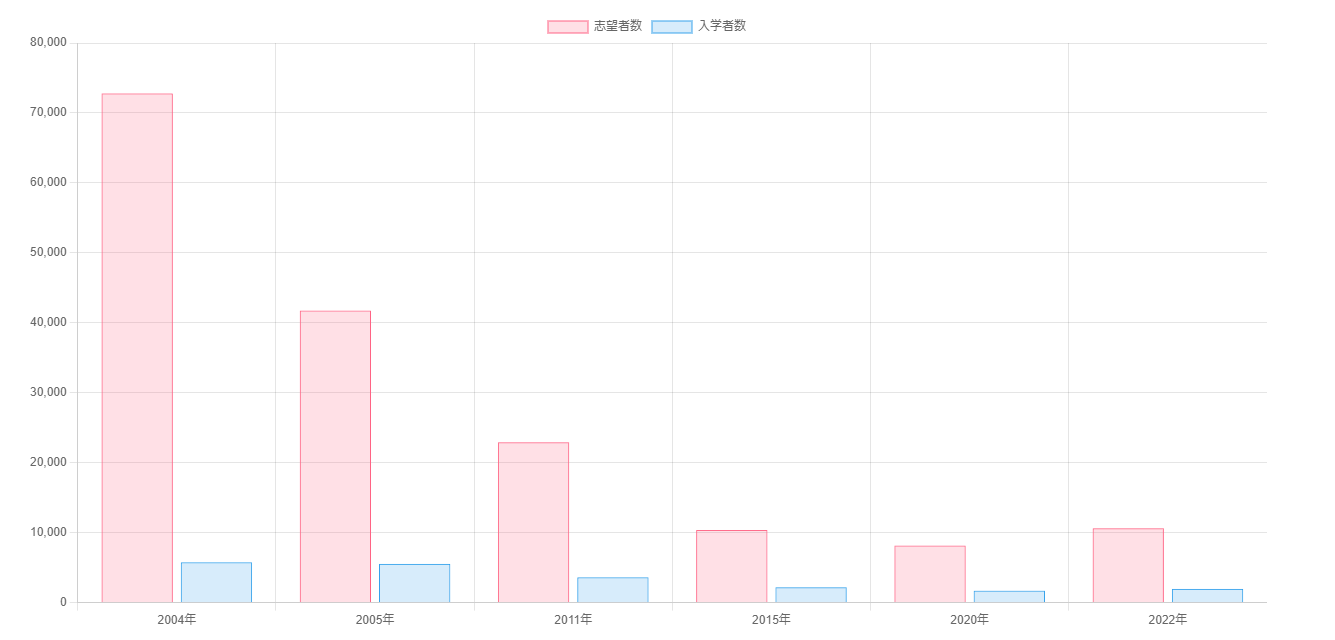

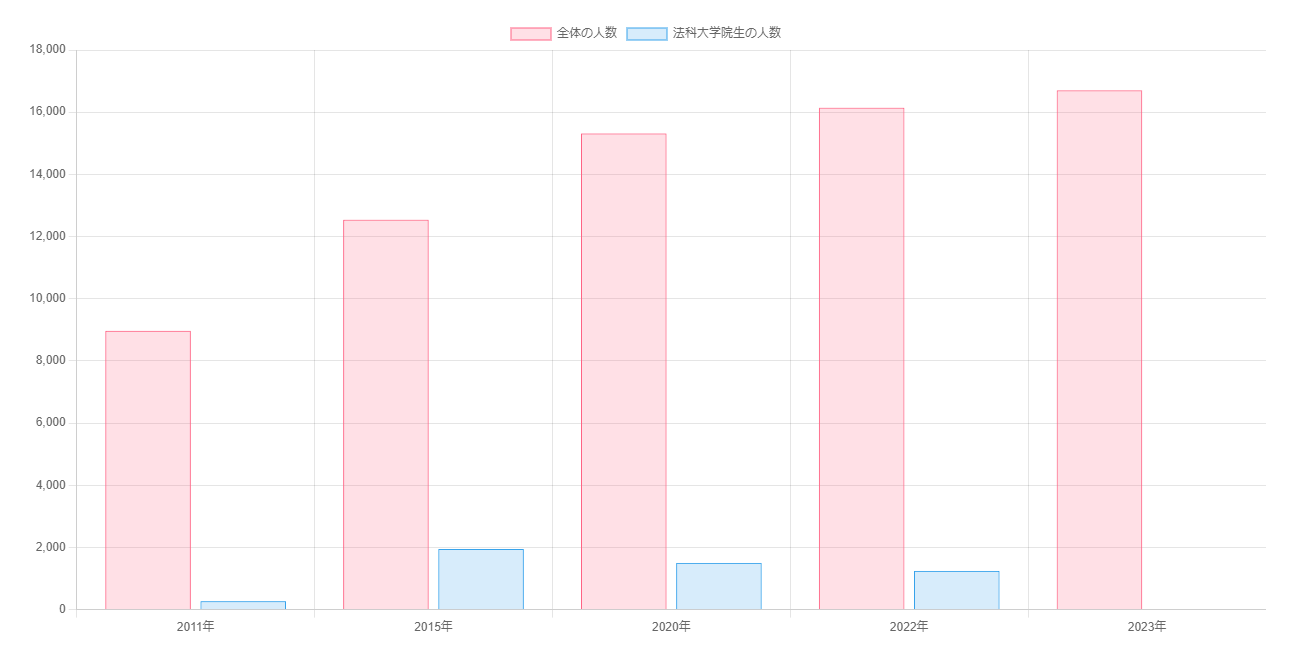

志望者数もピーク時からは大幅に減少しています。文部科学省によると、法科大学院の志望者数は次のように推移しています。

≪法科大学院の志望者数≫

| 年度 | 志望者数 | 入学者数 |

|---|---|---|

| 2004年(平成16年度) | 72,800人 | 5,767人 |

| 2005年(平成17年度) | 41,756人 | 5,544人 |

| 2011年(平成23年度) | 22,927人 | 3,620人 |

| 2015年(平成27年度) | 10,370人 | 2,201人 |

| 2020年(令和2年度) | 8,161人 | 1,711人 |

| 2022年(令和4年度) | 10,633人 | 1,968人 |

ピーク時の平成16年度は、法科大学院制度が始まったばかりで、多数の志望者が殺到したものと考えられます。

旧司法試験出願者数のピークが約5万人であることと比較すると、如何に期待が高かったかが伺えます。

その後、法科大学院の志望者数は年々減少し続け、平成27年度には1万人台、ここ数年は8千人台に下落しています。

ただ、令和4年度に1万人台に回復しており、今後、どのような推移になるのかが注目されるところです。

予備試験とは、司法試験の受験資格を得るための試験です。予備試験は、司法試験より難関と言われています。しかし、予備試験ルートのほうが時間的・金銭的コストが少ないため、この難関を突破し、司法試験に挑戦する方も増えています。

法科大学院出身者よりも、予備試験に合格した人の方が司法試験の合格率も高いとのデータもあることから、あえて法科大学院に通わず、予備試験に賭けている人も一定数いると見られます。

昔は、受験資格が複雑でなかったため、「司法試験の志望者数=法曹志望者」であったのですが、今は、法科大学院の出身か、予備試験の合格が受験資格の条件です。

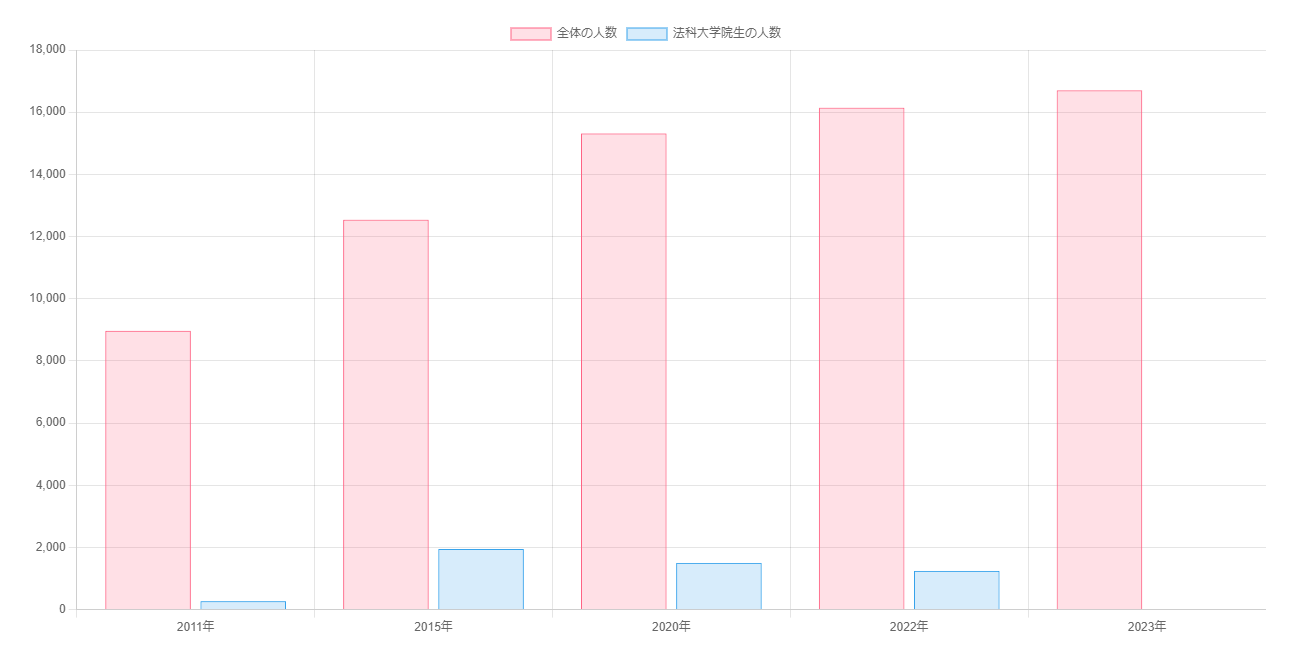

≪予備試験の出願者数の推移≫

| 年度 | 総数 | 法科大学院生数 |

|---|---|---|

| 2011年(平成23年度) | 8,971人 | 272人 |

| 2015年(平成27年度) | 12,543人 | 1,949人 |

| 2020年(令和2年度) | 15,318人 | 1,502人 |

| 2022年(令和4年度) | 16,145人 | 1,246人 |

| 2023年(令和5年度) | 16,704人 | 未発表 |

予備試験は、平成23年度から始まりました。

当初は、法科大学院の志望者数が22,927人に対して、8,971人と予備試験の出願者数の方が少なかったことが分かります。

しかし、予備試験の出願者数は年々上昇しており、平成27年度の時点で、既に、法科大学院の志望者数を上回っています。

令和になってからも、法科大学院の志望者数が減少するのを尻目に、予備試験の出願者数は増え続けています。

法律書籍に特化した会員限定の口コミサイトだからこそ、クオリティーの高い口コミが投稿されています。

会員登録不要ですべての口コミを無料で閲覧することができ、過去の口コミから最新の口コミまですべてを確認することができます。

また、会員登録をするとお得なキャンペーンや気になる書籍はブックマークをするなどして記録をすることもできます。

さぁ、今すぐはじめよう‼

旧司法試験時代は、出願者数=法曹志願者数の総数と判断することができました。

しかし、現在の法曹志願者数の総数は正確には分かりません。

法科大学院の志望者数と予備試験の出願者数を単純に足して計算できるわけではありません。

法科大学院を志望しつつ、予備試験にも出願する受験生も一定数いますし、現役の法科大学院生でも毎年1500人前後が予備試験に出願しているためです。

仮に最近の予備試験出願者数である16,000人前後が現在の法曹志願者の総数とすると、平成初期の約23,000人から減少してしまっているように見えます。

ただ、働き手も減っていることを考慮する必要があります。生産年齢人口(15歳から64歳)は、平成初期に約8500万人いたのに対して、令和4年には約7400万人にまで減少しています。

働き手が減っている分、法曹志願者の総数も昔と比べて減るのが当然です。

そうしたことを考慮すると、全労働者のうち、法曹志願者の占める割合は、平成初期と比べてもそれほど変化していないでしょう。つまり、法曹の人気はそれほど変わっていないと思われます。

法科大学院志望者数、司法試験の受験者数が減少しているように見えるかもしれせんが、これらの数字は、法曹人気の下落を意味するとは言い切れません。

ただ、法曹志願者の総数が減る中で、司法試験合格者数は、毎年1500人前後を維持していることからすると、数字の上では司法試験は合格しやすくなったと言えるでしょう。

特に、司法試験合格者数が3ケタ台だった平成初期と比べると一目瞭然です。

もっとも、現在の司法試験に最終合格するためには、司法試験に合格するだけでなく、その前に、予備試験に合格するか、法科大学院を修了する必要があります。

予備試験の難易度の高さは言及するまでもないでしょう。

法科大学院も、現在は数が減少していて、入学試験もそれなりに厳しいですし、修了認定も厳格化しており、修了できる割合が6割にまで落ちているとも言われています。

数字の上では司法試験は合格しやすくなっていますが、合格に至るまでのステップが多いため、難易度が下がったとは言いきれません。

ステップが多くなった分、司法試験の合格を目指すには、念入りな計画を立てる必要があります。

司法試験合格への道のりがいかに複雑か理解できたことでしょう。

しかし、正しい予備校の選択をすることで、その道のりを効果的に進むことができます。法曹の夢に向かってステップを踏み出すために、ぜひ「司法試験予備校の選び方と人気予備校」についての記事をご覧ください。

予備校選びのポイントやおすすめの予備校について詳しく解説しています。適切な予備校を見つけ、合格への道を着実に進めるお手伝いができるでしょう。司法試験合格への第一歩を踏み出しましょう!

\当サイト独自調査、人気予備校No1は?/

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。