【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

皆さん、こんにちは!司法試験を目指して日々努力されていることと思います。

今回の講義では、「行政法入門」と題しまして、司法試験受験生として必ず押さえておきたい行政法の基本的な枠組み、学習の意義、そしてその具体的なアプローチについて、丁寧にお話ししてまいります。

行政法というと、多くの方が最初に抱く印象として、「なんだか難しそう」「掴みどころがない」といった漠然とした不安があるよ…

実際、民法や刑法のように一つの法典が存在するわけではなく、複数の法律が絡み合いながら全体を構成しているため、体系が見えにくいという側面があります。

しかしながら、憲法・民法・刑法と並び、行政法は現代法の根幹をなす最重要科目の一つです。

特に、実務家となった後の法律家生活を見据えたとき、この行政法の素養が極めて大きな意味を持ってくるということを、ぜひ今の段階から意識していただきたいと思います。

最近は、行政法の分野で活躍されている実務家の活躍が目立っていますね。

行政法の勉強は、まずこの記事から初めてください!

では、さっそく見ていくぞ!

では、まず初めに、「なぜ私たちは行政法を学ぶのか?」という根本的な問いから考えていきましょう。

≪知っていましたか?≫

ちなみに、「六法」とは、憲法・刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法であり、行政法は含まれていません。

また、行政法が司法試験の必修科目となったのは実は2000年に入ってからなんです。昔は、そこまで重要とされていなかった法律分野だったのが近年ではその重要性が高まり、司法試験の必修科目に格上げされているんですね。

さて、皆さんもご存じの通り、現代の日本社会には数多くの社会的課題が存在しています。

環境汚染の防止や自然保護、食品や医薬品の安全確保、交通事故の予防、防災・減災、あるいは高齢化社会に対応した年金・福祉制度の整備など、枚挙にいとまがありません。これらの課題に対処する際に、中心的な役割を担っているのが、他ならぬ「行政」なのです。

例えば、住民票の発行、建築確認申請の許可、食品営業許可の取得、交通規制の実施、さらには年金の支給、これらはすべて行政機関が行う具体的な業務の一例です。最近であれば、マイナンバーカードの発行や更新のために市役所に訪れた方もいると思いますが、すべて行政の具体的な業務の一つですね。

→このように、私たちの日常生活は、実に多くの場面で行政と密接に結びついているわけです。

しかし、ここで重要な点があります。それは、行政がいかに公共の利益を目的とする活動であっても、その活動が恣意的に、つまり、勝手気ままに行われてはならないということです。

行政機関が国民の権利・自由に関わるような判断を行う以上、それは必ず「法律」に基づいたものでなければならないのです。この「法律による行政の原理」、すなわち法治主義が貫かれていることが、私たちの自由と権利を保障する前提になるのです。

さらに、もし仮に行政による活動によって国民の権利・利益が不当に侵害された場合には、それを是正し、適切に救済する仕組みがなければなりません。

行政法とはまさに、こうした「行政と国民の関係」を法的に規律し、行政活動の正当性を担保し、かつ違法な行政行為からの救済の道筋を定めるルール体系なのです。ですから、皆さんが将来、法律家として活動するためには、この行政法の仕組みと役割を正確に理解しておく必要があるというわけです。

さて、ここで皆さんに一つ、大切な視点を共有しておきたいと思います!

それは「法律家という職業の本質的な使命は何か」という問いです。

法律家――つまり、裁判官、検察官、弁護士といった資格を有する者たちは、単に個別の法律問題を処理するだけの「専門職」にとどまりません。むしろ、現代の法治国家においては、法律家こそが、行政権をはじめとする「権力の行使」に対し、法の名のもとに正統性を問い、必要があれば異議を唱えるという、「社会の番人」としての側面を強く持つのです。

このような文脈において、行政法という科目の意義が非常に大きいことが見えてきます。なぜなら、行政法は、公権力の中でも最大の現実的影響力を持つ「行政」に対する法的統制の枠組みを定める分野であり、法治主義を具体的に実現するための制度的基盤だからです。

司法試験において行政法が導入された背景にも、そうした制度的意義があります。将来、皆さんが法律家として社会に出た際に、単に法律を知っているだけでなく、行政庁の行為が法律に則ったものであるかを精緻に判断し、不当な権限行使に対して異議を申し立てる「法の目」を持つことが求められる。そのために、行政法の学習が必要なのです。

実際、近年の司法試験に出題される行政法の問題文を見てみると、「本件処分に違法事由は存在するか」「処分性を有するか」「裁量の逸脱・濫用があるか」といった問いが頻出であることがわかります。

これは、まさに受験生に対して「あなたは行政の行為を、どのように法的に分析し、評価する力を持っていますか?」と問いかけているのです。

とくに行政裁量に関する出題は、司法試験行政法の定番論点の一つです。ここでは、行政庁の判断がどこまで許されるのか、その限界を法的にどのように画するのかが問われます。つまり、行政庁が「裁量だから自由に判断してよい」というわけではないということを、受験生に対して厳しく問うているわけです。裁量であっても、それが著しく妥当性を欠いた場合、あるいは判断過程に重大な瑕疵がある場合には、違法と評価され得るのです。

このように、司法試験の問題は、単なる知識の確認にとどまらず、受験生が法律家としての「姿勢」や「感覚」、ひいては「価値観」を問うているともいえるのです。つまり、受験勉強の過程で、どのような行政活動が法的に妥当といえるのかを見極める「思考の道筋」を習得しておくことが、合格後の実務でも極めて重要になるのです。

▽参考記事-リーガルマインドとは?▽

さて、「行政法」という言葉を聞いたとき、多くの方は民法や刑法のように、分厚い一冊の法典が存在しているのではないかと想像されるかもしれません。

ところが実際には、「行政法」というタイトルの法律は存在しません。

この点は、どの行政法の入門書や基本書でも述べられる重要な点です。

行政法とは、行政法が民法のような単一法典ではなく、行政に関する多数の法律の総称だからです。

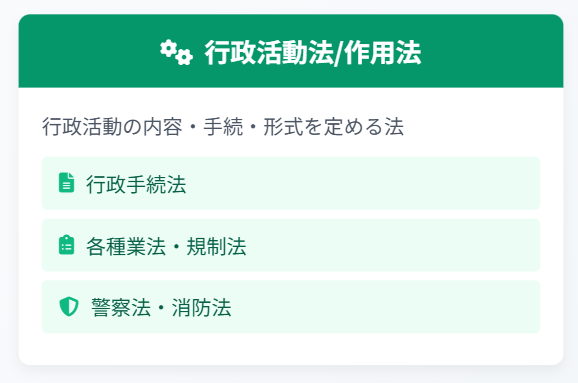

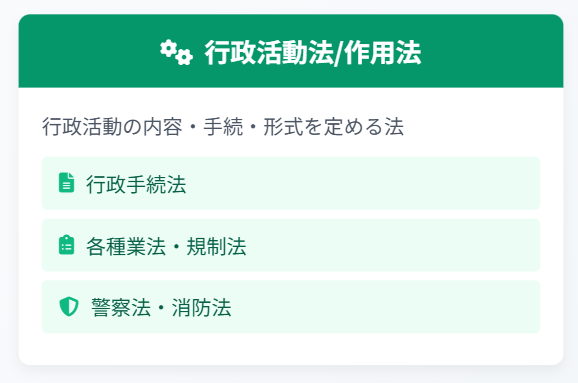

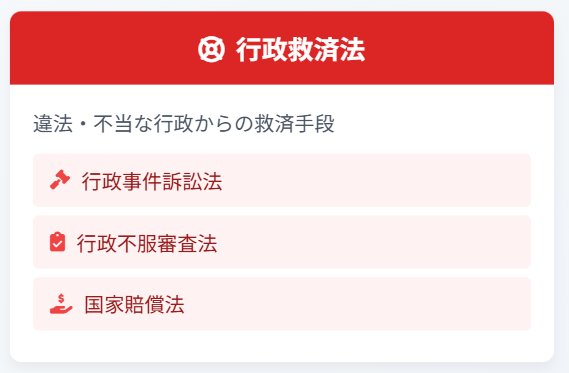

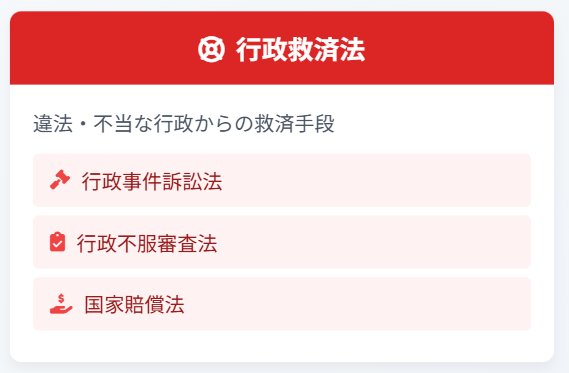

行政法は、大きく次の3つの要素に分類することができます。

もっと細かく分類されることもありますが、司法試験対策の観点では、以下の3つの分類で良いかと思います。

第一に、「行政組織法」です。これは、国や地方公共団体などの行政機関が、どのような構造・体制を持ち、どのような法的根拠に基づいて権限を行使するのか、という組織論に関する法律群です。

第二に、「行政活動法」、あるいは「行政作用法」と呼ばれる部分です。こちらは、行政が実際に行う活動の内容、手続、形式などを定めるもので、例えば許認可、行政指導、行政処分といった行為がどのような法的根拠に基づいて行われるのか、また、その効力や制約条件がどうなっているのかといった点が規定されます。この中には、行政実体法と呼ばれる具体的な内容を定める法と、行政手続法のように形式や手順を定める法とが含まれています。

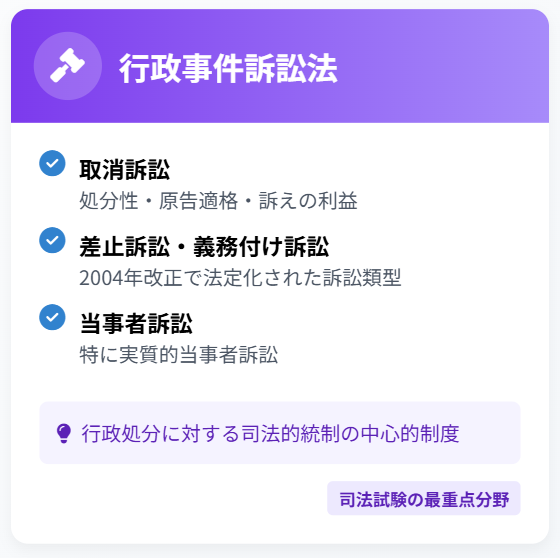

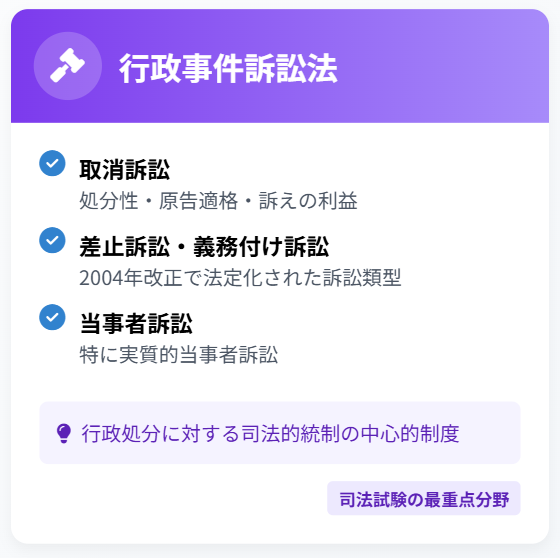

第三に、「行政救済法」です。これは、行政による処分や行為が違法・不当であった場合に、国民がそれに対してどのように異議を申し立て、救済を求めることができるのかという手段・手続を定めるものです。代表的なものに、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法などがあり、また、適法な行政による特別の犠牲に対する補償として損失補償の制度も含まれます。

こうした構成を見るとお分かりのように、行政法は単に一つの法典に収まるものではなく、極めて広範かつ多層的な法体系であり、しかも実体法と訴訟法が非常に密接に絡み合っているという特徴があります。

したがって、民事系で例えると、行政法という試験科目は、民法と民事訴訟法がワンセットになった科目ということです。

このように行政法の守備範囲は非常に大きいということです。

それでは次に、実際に行政法をどのように学習していけばよいのか、という点について考えてみましょう!

司法試験では、典型的な出題形式として、「本件処分の違法事由にはどのようなものが考えられるか」といった設問や、「本件裁量権の行使は逸脱・濫用にあたるか」といった形で、行政活動の適法性について法的に分析する力が問われています。

しかも、出題される事例の多くには、試験委員が作成した架空の個別法が付されており、受験生にはその場で個別法を読み解き、論理的に答案を構成する力が求められています。

こうした問題に対応するためには、まず、行政法の基本理論、いわゆる「行政法理論」をしっかりと理解しておく必要があります。具体的には、比例原則、平等原則、信義則、裁量権の逸脱・濫用といった、行政法における重要な一般原則です。これらの理論は、行政法全体に横断的に適用されるものであり、あらゆる行政活動は、原則としてこうした法理の枠組みに従って評価されることになります。

この点を理解するためのイメージとして、「あらゆる行政行為は、比例原則や信義則といった共通の法理に“縛られている”」という感覚を持つと良いでしょう。

行政法はしばしば抽象的な概念の議論に偏りがちであるため、意識的に「具体的な事案における帰結」に注目する姿勢が重要です。

司法試験の受験生に求められているのは、官僚のように制度を設計する力ではありません。

そうではなく、目の前の具体的な処分や行政行為に対して、「それが違法か適法か」「救済は可能かどうか」を、既存の法的枠組みの中でどう導き出すかという、まさに実務的な思考力なのです。

したがって、行政法を学ぶにあたっては、抽象理論だけを学ぶのではなく、必ず事案とセットで学ぶようにしてください。この点で、最適な教材は「判例」です。

判例こそが、実際の行政処分がどのような法的評価を受けたのか、裁判所がどのような理由付けを行って適法・違法を判断したのかを示しており、行政法学習の根幹となる素材です。

法スタでもすでに多数の行政法判例解説記事を公開していますが、これらを活用し、理論と事案の結びつきを体感的に理解していくことが極めて重要です。判例を読み込むことで、抽象理論が現実の事案の中でどのように適用され、解釈されているのかを具体的に学ぶことができます。

▽行政法の重要判例の解説記事▽

そして、理論と事案、判例の学習が一通り進んできたら、次のステップとして、事例問題の演習に取り組んでください。ここで言う事例問題とは、司法試験や予備試験の過去問のことを指します。

過去問は、まさに試験委員が「法律家としての力量をここで見せてほしい」と意図して作成した教材です。これ以上の実践的素材はありません。

(演習書を補助に使用されても良いと思いますが、過去問の蓄積も多くなっており、過去問を問題集のように利用するのが良いと考えます。)

繰り返しになりますが、とにかく実践してください。

過去問こそが、最も信頼できる実務的なトレーニングツールです。

過去問を通じて、理論と事案を結びつける訓練を繰り返すことで、行政法の思考様式が徐々に自分のものとなっていくはずです。

・行政法には、マーク式試験(短答式)はありません。故に、細かい知識ではなく、まさに事案解決力を養うのが大事です

学習の実践的な進め方としては、まずは全体像を掴んだうえで、行政法における主要な法律を段階的に学ぶことが重要です。

基本的には、多くのテキストや講義と同様に、行政法の基礎理論に触れた後、行政作用法(特に行政実体法および行政手続法)を学び、最後に救済法としての行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法といった分野に進んでいく、という順序が定番です。

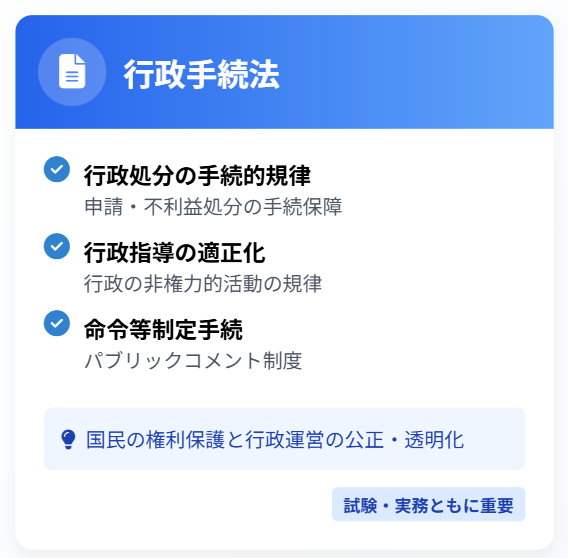

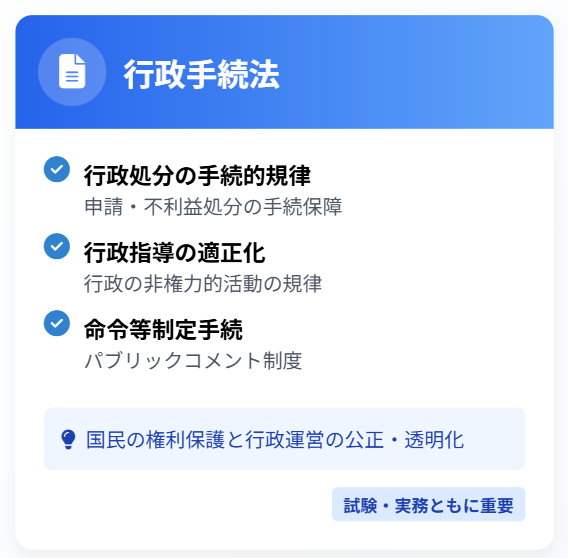

特に、行政手続法、行政事件訴訟法、国家賠償法などは、試験でも頻出であり、実務でも日常的に使用される重要法令群ですから、これらについては条文の素読にとどまらず、その背景にある趣旨、判例との関係、運用上の論点まで含めて、丁寧に理解していく必要があります。

▽重点的に勉強したい3法▽

行政法は、学び始めの段階ではどうしても全体像がつかみにくく、「抽象的で難しそうだ」と感じる方も少なくありません。しかし、学習を進めていく中で見えてくるのは、行政の役割と責任、行政と国民の緊張関係、そして法治国家における「法の支配」を具体的に支える法制度の姿です。

特に近年では、行政訴訟や情報公開請求、住民監査・住民訴訟などを通じて、行政法の知識を武器に社会の課題と正面から向き合う実務家の活躍が目立つようになってきました。不合理な行政処分に異議を唱え、市民の権利を守るために粘り強く戦う法曹の姿は、まさに行政法が「生きた法」として社会を動かしている証左です。

皆さんが今取り組んでいる行政法の学習は、単なる試験科目の一つではありませんよ!

それは将来、行政権の行使を法的にチェックする力となり、不合理や不正義に対して声を上げられる知的なスキルを築く営みでもあります。

焦らず丁寧に一歩ずつ理解を深めていってください。行政法の面白さは、実務と結びついた瞬間に一気に輪郭を帯びてきます。試験突破だけでなく、その先の実務でこそ真価を発揮する行政法を、ぜひ得意分野の一つとして育てていってください。

あなたの学びが、社会をより良い方向に動かす力になる日を、心から楽しみにしています。

次回は、行政法の学習範囲をもう少し具体的に図解を用いながら解説をしたいと思います。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。