【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

かもっち〜、民事訴訟法をこれから勉強しようと思うんだけど、何から手をつけたらいいのか分からなくて…。

流れとか全然イメージできないよぉ〜。

おっ、ちょうどいいタイミングだね!

実はこの記事では、民事訴訟手続の流れに沿って、それぞれの段階で出てくる重要な原則や考え方を、わかりやすく整理してあるんだよ。

えっ、それって初心者にも分かるかな?

ぼく、民法はちょっとかじったくらいなんだけど……。

うん、大丈夫だ!

たとえば、大学で民法の講義をある程度履修した人とか、これから民事訴訟法の講義を受けようとしてる人、あるいは資格試験のために民訴を勉強しようとしてる人なんかにはピッタリの内容になってるんだ。

この記事がピッタリの人

・大学で民法の講義をある程度履修した人

・これから民事訴訟法の講義を受けようとしてる人

・資格試験のために民訴を勉強しようとしてる人

じゃあ、ぼくにもぴったりだね!

よ〜し、まずは流れをつかんで、全体像をイメージできるように頑張るぞ!

その意気だよ、あひるっぺ!

最初は難しく感じるかもしれないけど、流れが見えてくると民訴ってめちゃくちゃ面白くなるから、一緒に頑張っていこうね!

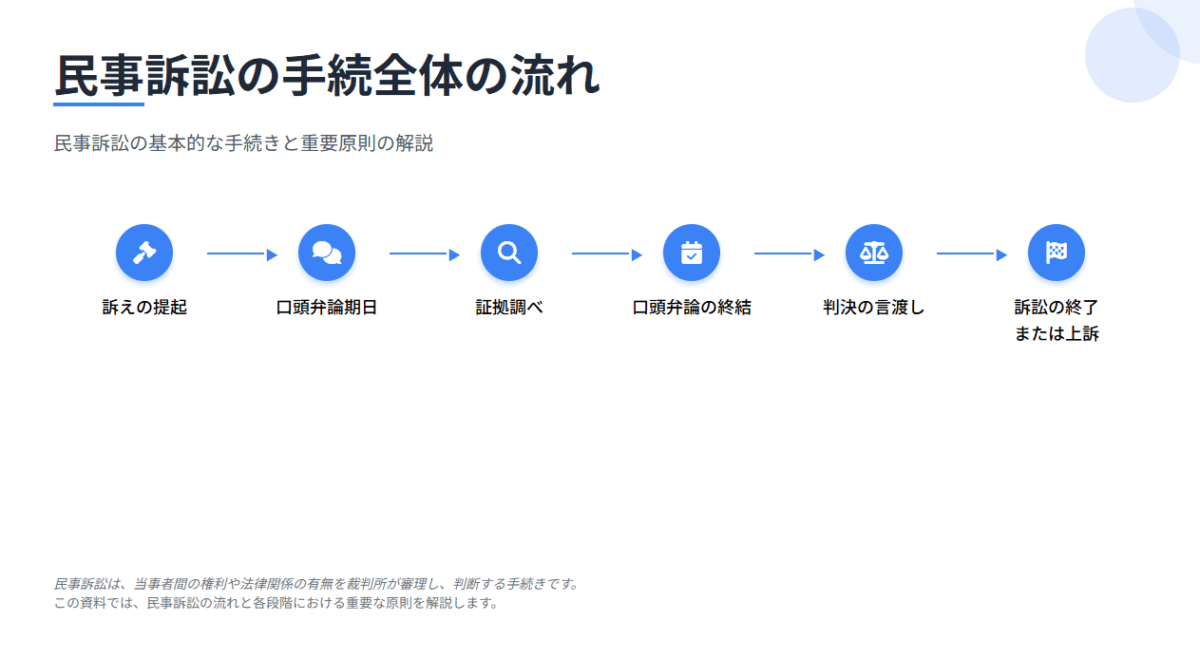

民事訴訟の手続は、基本的に以下の流れで進行します。

民事訴訟の手続全体の流れ

①〜⑥について、民事訴訟の目的を踏まえて、少し噛み砕いた言葉で説明します。

なお、この段落では誤解を恐れず簡単な言葉を用いているため、不確かな表現が含まれますので、注意をお願いします。

民事訴訟は、原告が被告に対して有する権利や法律関係に関する主張について、裁判所がその権利や法律関係の有無を審理して主張が認められるか否かを判断することを目的とします。

この目的を達成するには、「誰が、誰に対して、何について、どのような結論を求めているのか」という点が、手続の最初から明らかであることが望ましいです。

≪民事訴訟の手続全体の流れの簡単な解説≫

詳しい解説は、次の章から解説しますが、とりあえず、簡単な流れをつかんでいきましょう。

原告は、審理の対象として、被告に対する権利や法律関係を特定し、自身の求める結論を明らかにした主張を、裁判所に提示します

訴えが提起されて訴訟が始まると、その事件を担当する裁判官は、原告と被告の当事者(代理人が付いている場合は代理人弁護士が担当)を呼び出して、双方の言い分を聞いた上で以降の手続の進行を計画します(第1回口頭弁論期日と言います)

当事者が主張したり、証拠を提出したりする行為を行う機会を重ね、裁判所は「その事件がどのような事実関係にあるのか?」「その事実関係に照らして権利や法律関係が存在するのか?」を考えます

計画的に審理を行うため、裁判所は「当事者の主張が食い違う争点は何か?」「それを判断するために必要な証拠は何か?」を整理する機会を設けます(争点証拠整理手続)

その後、さらに期日を重ねて主張や証拠の提出を受けて、証拠からどのような事実が認められるのかを判断します

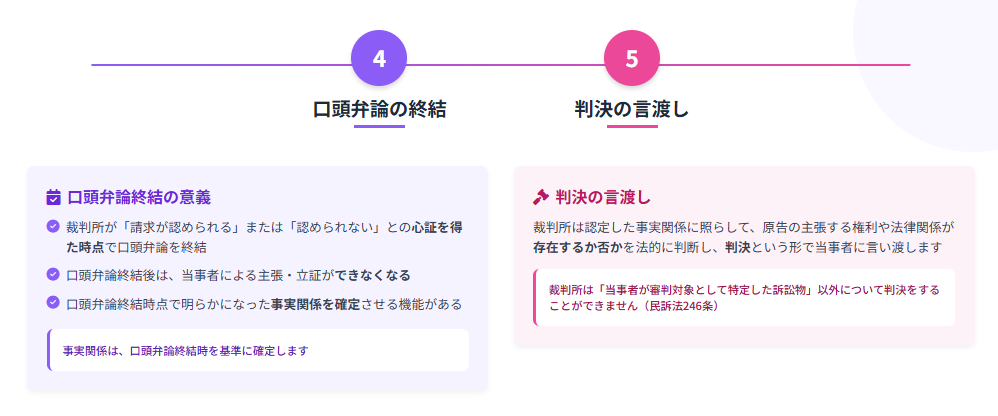

裁判所は証拠調べを行った後、「原告の請求が認められる」又は「認められない」との心証を得たときは、口頭弁論を終結します

口頭弁論が終結することで、当事者は、主張や証拠の提出ができなくなるため、それ以降は主張や証拠の提出を通じて「こんな事実があった・なかった」という主張・立証をすることができなくなります

このような意味で、口頭弁論の終結は、裁判所にとって、その時点で明らかになった事実関係を確定させる機能があります

そして、裁判所は、認定した事実関係に照らして、原告の主張する、被告に対する権利や法律関係が存在するのか否かを法的に判断し、判決という形で当事者に言い渡します

判決の言渡しを受けた当事者は、その内容に不服が無いときは、判決の内容となった権利や法律関係の存否が確定します

これに対し、判決の内容に不服がある当事者は、一定期間内に上級の裁判所(高等裁判所または最高裁判所)に対して、控訴または上告により判決の取消しや変更を求めることができます

以上が、民事訴訟手続全体の流れになります。

次の段落からは、それぞれの段階に沿って、そこで採用されている重要な原則や考え方など学んでいきましょう。

それぞれの段階に沿って、採用されている重要な原則や考え方などについて解説していきます。

まずは「①訴えの提起」からです。原告は、審理の対象として、被告に対する権利や法律関係を特定し、自身の求める結論を明らかにした主張を、裁判所に提示します。

民事訴訟の手続は、裁判所に対する、原告の「訴えの提起」から始まります。

「訴え」とは?

原告の被告に対する特定の権利・法律関係に関する請求の当否について、裁判所の審理判断を求める申立てです。

原告は、「訴えの提起」にあたり審判対象として、具体的にどのような請求であるかを明らかにする必要があります。

そのために、以下を審判対象として、裁判所に提示します。

・請求が実体法上の権利・法律関係として根拠規定を有すること

(たとえば、売買契約に基づく代金支払請求権(民法555条))

・権利・法律関係を発生させるために根拠規定が定める法律要件(売買契約の締結)に該当する具体的事実が存在すること

(原告は、被告との間で、〇月〇日、△を代金××万円で売った。)

ここにいう審判対象としての、実体法上の権利・法律関係を「訴訟物」といいます。

また、「訴訟物たる権利・法律関係」を発生させるために、必要な法律要件に該当する具体的事実を「請求原因事実」といいます。

かもっち~!民事訴訟法を勉強してたら、「訴訟物」とか「請求原因事実」とか、知らない言葉がいっぱい出てきて頭がパンパンだよぉ~。

これって、民訴だけで覚えればいいの?

おっ、いいところに気づいたね、あひるっぺ。

実はね、そのへんの言葉って、民事訴訟法だけの話じゃなくて、民法の基礎知識が土台になってるんだよ。

えっ!?民法の知識が関係してるの?

「訴訟物」とか「請求原因事実」という言葉は民法の基礎知識の土台となるから、大切!

うん。「実体法上の権利」とか「法律関係」がどんなもので、それが成立するための「法律要件」が何かっていうのは、まさに民法の世界で学ぶ内容なんだ。

だから、民法がしっかりわかってないと、民事訴訟法の理解もあやふやになっちゃうんだよね。

そっかぁ…でも、なんか話がごちゃごちゃしてきた……。

「訴訟物」とか「請求原因事実」って、どこで整理すればいいの?

そこはズバリ「要件事実論」っていう分野が役に立つよ!

これは、「民事訴訟法の考え方」と「民法の知識」を結びつける架け橋みたいなもので、「訴訟物」・「請求原因事実」そして、後で出てくる「主要事実」や「抗弁事実」なんかも、「要件事実論」の中で出てくる重要な概念なんだ。

「要件事実論」という分野で、出てくる色々な言葉を整理していこう!

なるほど~、なんだか難しそうだけど、それってやっぱり覚えた方がいいの?

うん、覚えるっていうより、“考えられるようになる”っていうのが大事かな。

「要件事実論」がある程度わかってくるとね、民法と民訴が頭の中でつながってきて、「あっ、そういうことか!」って面白くなってくるんだよ。

おぉ~!なんかワクワクしてきた!

民法をもっとちゃんと復習して、「要件事実論」にもチャレンジしてみるよっ!

その意気だよ、あひるっぺ!民訴は民法とセットで学ぶと、グッと理解が深まるからね。焦らず一歩ずついこう!

「民事訴訟法」は、「民法」とセットで学んでいこう!

繰り返しになりますが、民事訴訟の審判対象は「原告の被告に対する特定の権利・法律関係に関する主張(請求)」の当否です。

特定の権利・法律関係というためには、どのような根拠(〇法△条)に基づく実体法上の権利・法律関係(訴訟物)であるのかについて、原告が特定しなければ、裁判所も審理することができません。

たとえば…

原告が被告に××万円の支払いを求めるために訴えるとしても、売買代金として求めているのか、それとも貸したお金の返還として求めているのか、原告が特定しなければなりません。

逆に考えると、原告は、被告に対して、どの根拠規定に基づく権利・法律関係を理由に訴えるかを、自由に設定することができます。

さらに、原告は、そもそも訴えを提起するかどうかについても自由に決定できますし、「訴訟」が開始された後も訴えを取り下げたり当事者間で和解したりして、訴訟を終了させることも原則として自由にできます。

このように「訴訟の開始」「審判対象の特定」「訴訟の終了」について、当事者の権限と責任に委ねる原則を「処分権主義」と言います。

「①訴えの提起」の次は、「②口頭弁論期日」があります。当事者が主張したり、証拠を提出したりする行為を行う機会を重ね、裁判所は「その事件がどのような事実関係にあるのか?」「その事実関係に照らして権利や法律関係が存在するのか?」を考えます。

「適法に訴えが提起された」と裁判所が判断した場合、被告にそのことが知らされ、原告と被告は当事者として裁判所に呼び出されます。

その後、裁判所の主導の下、当事者が主張を行う機会として口頭弁論期日が重ねられます。

口頭弁論期日では「最終的な審判対象である訴訟物たる権利・法律関係が存在しているのか?」を判断するために、以下などが認められるかどうかを審理します。

・訴訟物たる権利・法律関係が発生させるために必要な法律要件に該当する具体的事実(請求原因事実)や

・反対に「権利・法律関係を消滅させるために必要な法律要件に該当する具体的事実」

たとえば…

訴訟物を売買契約に基づく代金支払請求権とすると、前者の事実は「原告は、被告との間で、〇月〇日、△を代金××万円で売った。」という事実、後者の事実は「原告は、被告に対して、△を引き渡していない。」という事実が考えられます。

このような、「訴訟物たる権利・法律関係の発生」や「消滅を基礎付ける具体的事実」を「主要事実」と言います。

「請求原因事実」と「権利・法律関係の消滅等を基礎付ける具体的事実(抗弁事実と言います)」の概念は、「主要事実」の概念に含まれます。

民事訴訟では、口頭弁論期日において、「主要事実(=請求や抗弁の根拠となる重要な事実)」が本当にあったのかどうかが審理されます。

ただし、裁判所は自動的にその事実を調べてくれるわけではありません。つまり、黙っていても勝手に裁判所が「この事実はあったな」と判断してくれることはないのです。

たとえば…

原告の立場であれば、自分の請求を基礎づける「請求原因事実」をしっかり主張しなければ、裁判に勝つことはできません。一方で、被告の立場であれば、原告の主張に対して反論となる「抗弁事実」を自ら主張する必要があります。

平たく言えば「重要な事実」を主張しないと、そもそも裁判所はそれを判断の対象にしてくれないのです。

このような、裁判に必要な事実の収集と主張を、当事者の権能と責任とする原則を「弁論主義」と言います。

「②口頭弁論期日」の次は、「③証拠調べ」です。計画的に審理を行うため、裁判所は「当事者の主張が食い違う争点は何か?」「それを判断するために必要な証拠は何か?」を整理する機会を設けます。

民事訴訟では、当事者が自分に有利な「主要な事実」を口頭弁論で主張するとき、その主張が本当であることを裁判所に示すために「証拠」を提出します。

そして、一つの事実を証明するために「複数の証拠を組み合わせて提出する」こともよくあります。

たとえば…

原告が被告に「代金を払ってください」と請求する訴訟では、売買契約がちゃんと成立していたことを証明する必要があります。

このとき、原告は以下のような証拠を提出することが考えられます。

このように様々な証拠によって「事実」を立証します。

証拠には、文書や電磁的記録などの「書証」と、証人や当事者、鑑定人などの「人証」に分かれます。

ここれらの証拠について、裁判官は実際に書類を読んだり、証人に質問したりして、主張されている事実が「本当にあった」と言えるかどうかを検討します。このプロセスを「証拠調べ」といいます。

裁判官は、提出された証拠を見たり聞いたりしたうえで、自分の経験や常識(=経験則)に照らして、「どうやらこういう事実があったらしい」と判断していきます。

このように、裁判官の証拠に対する心の中の判断を「心証(しんしょう)」と呼び、その判断結果をもとに「この事実は認められる」と結論づけることを「事実認定」と言います。

そして、この事実認定は、裁判官の自由な心証に任されているという原則を「自由心証主義」(民事訴訟法247条)といいます。

裁判所は「③証拠調べ」を行った後に、「原告の請求が認められる」又は「認められない」との心証を得たときは、「④口頭弁論を終結」「⑤判決の言渡し」「⑥「訴訟の終了・上訴」を行うことになります。

これまでの訴訟手続により、原告の請求が認められるか否かを判断するに十分な心証が形成されると、裁判所は口頭弁論を終結します。

この訴訟における事実関係は、口頭弁論の終結の時点を基準に確定します。

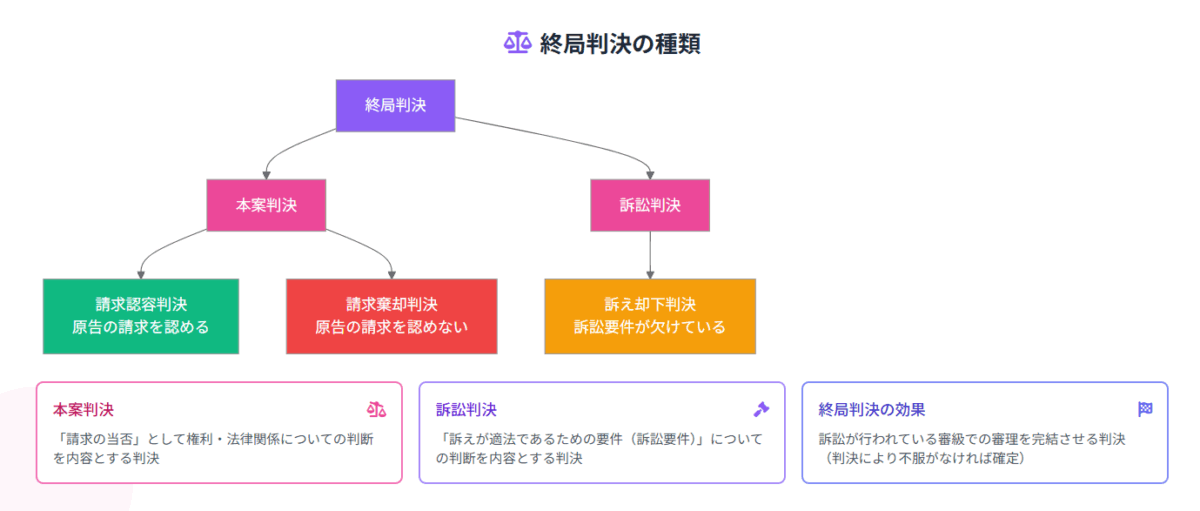

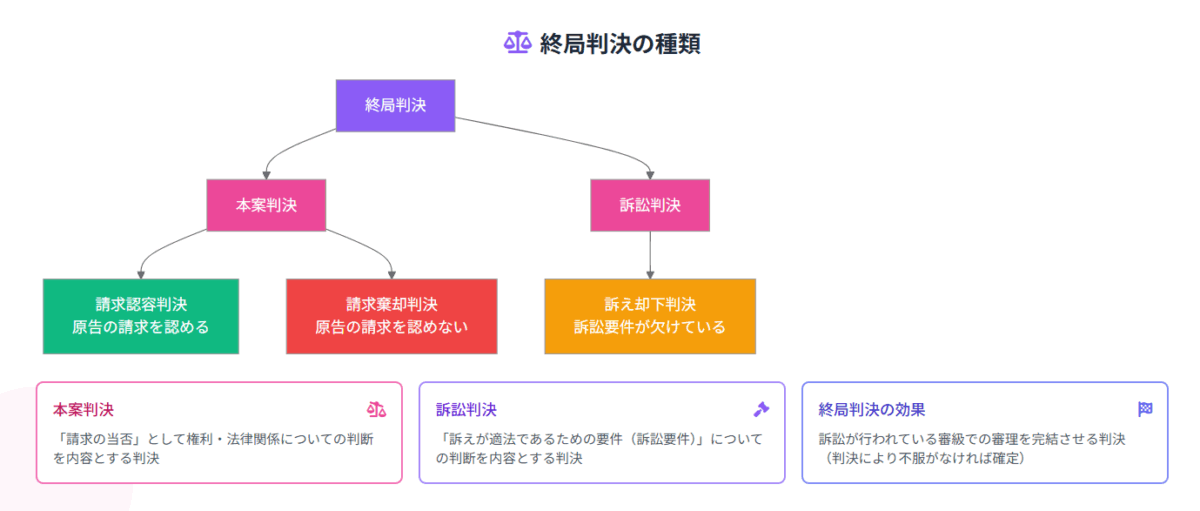

確定した事実関係に基づき、裁判所は「原告の請求が認容されるか?」それとも「棄却されるか」を判断し、その判断を内容とする、訴訟が行われている審級での審理を完結させる判決(終局判決)を行います(243条)。

ここにいう、原告の請求を認容する判決(請求認容判決)、請求を棄却する判決(請求棄却判決)という「請求の当否」として権利・法律関係についての判断を内容とする判決は、本案判決と言います。

このほか、「訴えが適法であるための要件(訴訟要件と言います)についての判断」を内容とする判決(訴訟判決)も存在します。訴訟要件が欠けていることを示す判決は、訴え却下判決と言います。

この訴訟における事実関係は、口頭弁論の終結の時点を基準に、確定します。

「本案判決」と「訴訟判決」は、いずれも「終局判決」であり、これらが言い渡されることでその審級(たとえば第一審として訴訟が行われている地方裁判所)での審理が完結します。

≪判決の整理≫

終局判決:確定した事実関係に基づき、裁判所は「原告の請求が認容されるか?」それとも「棄却されるか?」を判断し、その判断を内容とする訴訟が行われている審級での審理を完結させる判決

本案判決:「請求の当否」として権利・法律関係についての判断を内容とする判決

→請求認容判決:原告の請求を認容する判決

→請求棄却判決:請求を棄却する判決

訴訟判決:「訴えが適法であるための要件(訴訟要件)についての判断」を内容とする判決

→訴え却下判決:訴訟要件が欠けていることを示す判決

また、裁判所は「当事者が審判対象として特定した訴訟物以外」について判決をすることができません(246条)。

このような判決をした場合、裁判所は「処分権主義」に反することになります。

当事者は、審判対象の特定については自由であるため(処分権主義)、ある権利・法律関係を訴訟物として審判の対象とする・しない自由があります。裁判所が、「訴訟物以外の権利・法律関係」について判決をすることで、その判決に以下の段落の拘束力が生じて当事者の自由が制限されるからです。

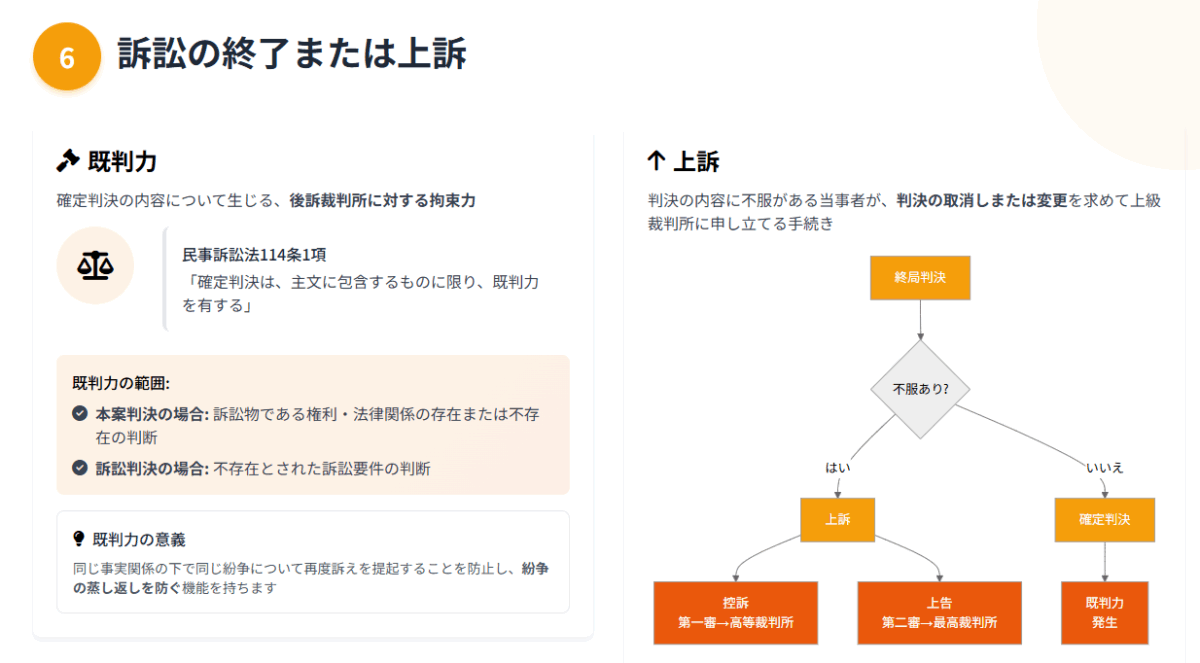

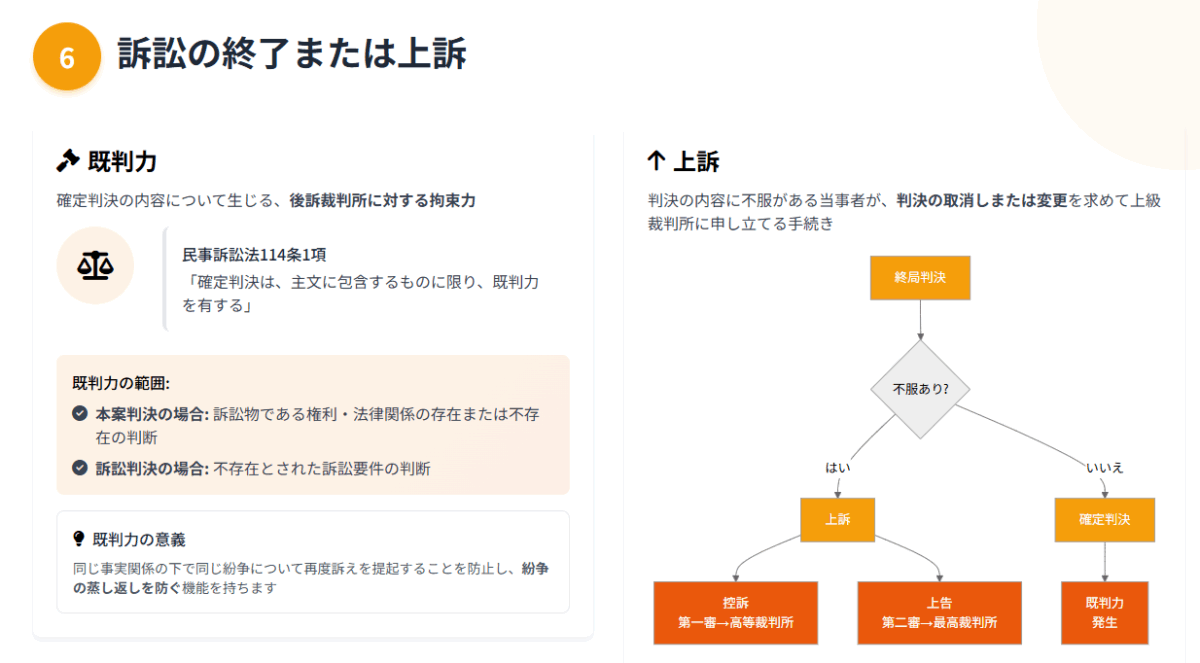

「裁判所が最終的な判断(=終局判決)」を出し、その判決に対して、原告・被告のどちらも不服を申し立てず、上訴できる期間も過ぎた場合、判決は「確定」します。

このようにして確定した判決を、「確定判決」といいます。そして判決が確定すると、その裁判は正式に終了します。

「確定判決」には同じ内容の紛争が蒸し返されることを防止するため、「紛争の当事者と裁判所に対する拘束力」が生じます。

「同じ事実関係の下で同じ紛争について、同じ当事者が訴えを提起すること」が許されてしまうと、訴訟で紛争を解決した意味がなくなってしまうからです。

そして、この拘束力により、後の裁判所(後訴裁判所)は、同じ事実関係の下では、前に訴訟を行った裁判所(前訴裁判所)の確定判決(前訴確定判決)と同じ判断をすることが強制されます。

その結果、同じ事実関係の下で同じ紛争について訴えを提起した当事者は、「前訴確定判決で示された判断と異なる主張をすること」が間接的にできなくなります。

このような、前訴確定判決の内容について生じる、後訴裁判所に対する拘束力を「既判力」と言います。

「既判力」の定義と根拠条文

民事訴訟法114条1項:確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

民事訴訟法114条1項には「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」と規定します。

ここにいう、「既判力」を有する範囲である「主文に包含するもの」とは以下を言います。

・「本案判決」の場合は、訴訟物である権利・法律関係の存在または不存在の判断について

・「訴訟判決」の場合は、不存在とされた訴訟要件の判断について

そして「本案判決」の場合、口頭弁論の終結時に確定した事実関係に基づき、「権利・法律関係の存在・不存在」の判断が行われます。

つまり「既判力」が生じる基準時は、口頭弁論終結時である、ということになります。

「終局判決」が言い渡された後、その判決の内容に不服がある当事者は、判決の取消しまたは変更を求めて、一定の期間内に上級の裁判所に不服を申し立てることができます(285条、313条)。

判決に対する不服申立ての手段として、「第一審の判決」がされたときは控訴を、「第二審の判決」がされたときは上告を行うことができます(これらを合わせて上訴と言います)。

上訴をしたとき、上訴期間が経過しても元の判決(原判決)は確定せず(116条2項)、上訴裁判所へと事件が移ります。

本記事では、民事訴訟の流れと、各段階で採られている重要原則や考え方について簡単に解説しました。

これから民事訴訟法の学習を始める方は、訴訟の流れを頭に思い浮かべながら、今自分がどの段階の学習をしているのかをイメージすることが大切です。

本記事が少しでも学習の一助となれば幸いです。

山本弘ほか『民事訴訟法〔第4版〕』(有斐閣アルマSpecialized)〔有斐閣、2023年〕

瀬木比呂志『民事訴訟法〔第2版〕』〔日本評論社、2022年〕

笠井正俊「流れをつかむ民事訴訟法 第1回 民事訴訟手続の流れと基本原則」「法学教室499号54頁」(有斐閣、2022年4月)

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。