【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

「司法試験委員会は受験生に何を求めているのか」

「民法の勉強はどのような点を意識して勉強をするべきなのか」

「民法の論文答案ではどのような点を意識して起案するべきなのか」

本記事を読まれている方々は司法試験合格に向けて日々勉強をされている方々かと思います。司法試験の論文過去問をまだ解いたことがない方やもう10年分の過去問を解いた方もいるかもしれません。

しかし、司法試験委員が受験生に求める能力や受験生に留意してほしい点を整理したことはありますでしょうか。おそらく、ほとんどの受験生はそこまでの分析には至っていないのではないかと思います。

そこで今回は、司法試験委員が公表している採点実感の過去の7年分を参考に、採点実感で言及されている「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」を基に、受験生に求められている能力、司法試験本番に身に着けるべき能力、問題分析の際に留意すべき点等を整理していきたいと思います。

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」とは、各科目の採点実感の最後に書かれていることです。この事項は、司法試験委員会が司法試験の答案を採点した結果の総括に当たるものです。法科大学院に望まれる事項と書かれていますが、司法試験委員会が次年度の受験生に求める事項と考えるべきです。

司法試験受験生であれば、まずは司法試験委員会が何を求めるのかを理解するべきです。

なお、「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」のため、内容は抽象的なため、ほぼネタバレにはならないかと思います。但し、年度ごとに整理しているため、この年度に相続法が出題された等のレベル感ではネタバレを含みます。真っ白な状態で過去問に取り組みたい方は、過去問演習が済んでから読むようにしてください。

普段の勉強から意識して学習することで成果が変わってくるかと思います。ちょっとした事の差が最終的な大きな差になっているかと思います。

それでは、令和4年から平成28年度の司法試験の採点実感を基に、受験生に求められている能力や日頃の勉強で気をつけるべき点などを整理していきたいと思います。

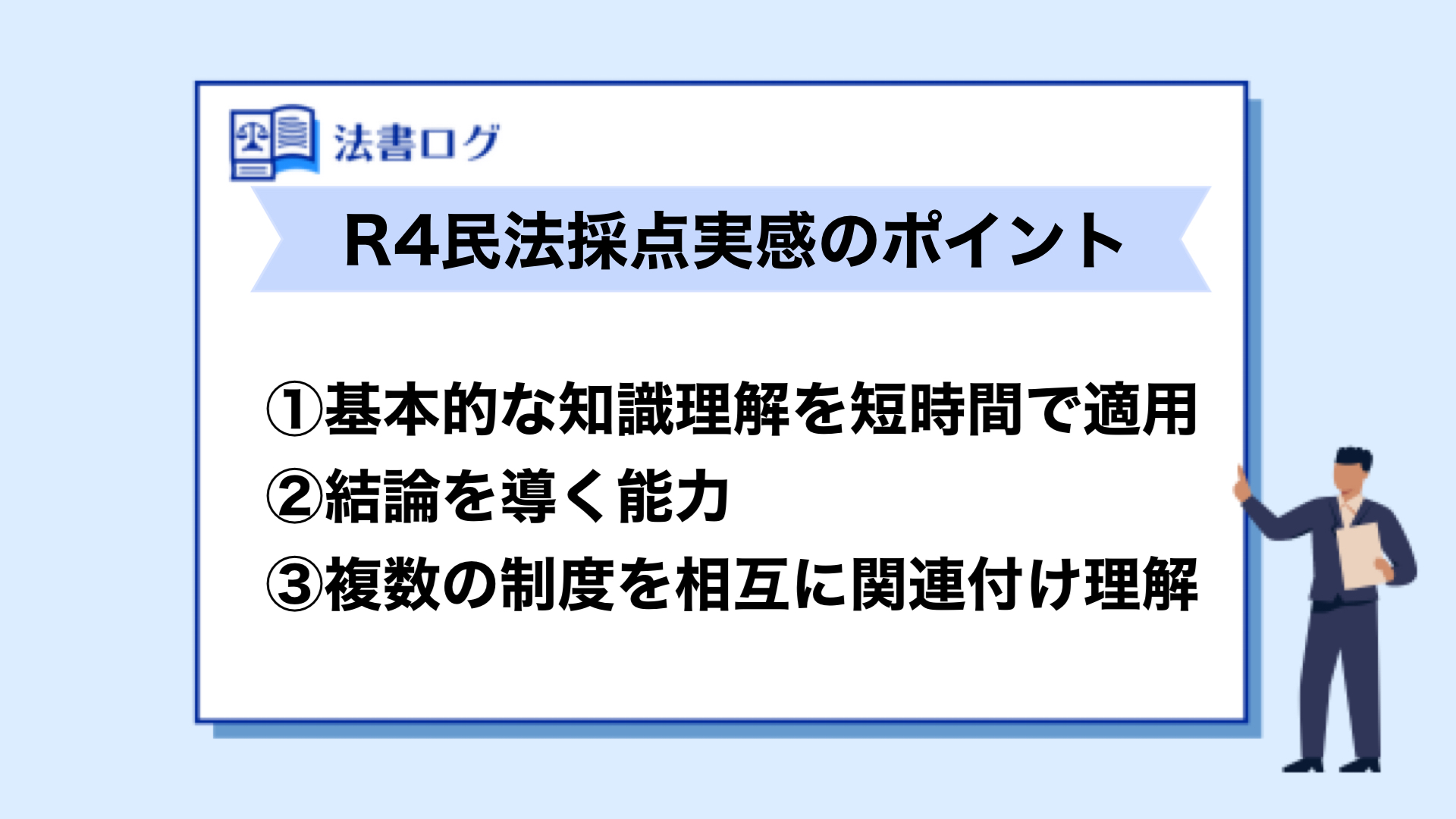

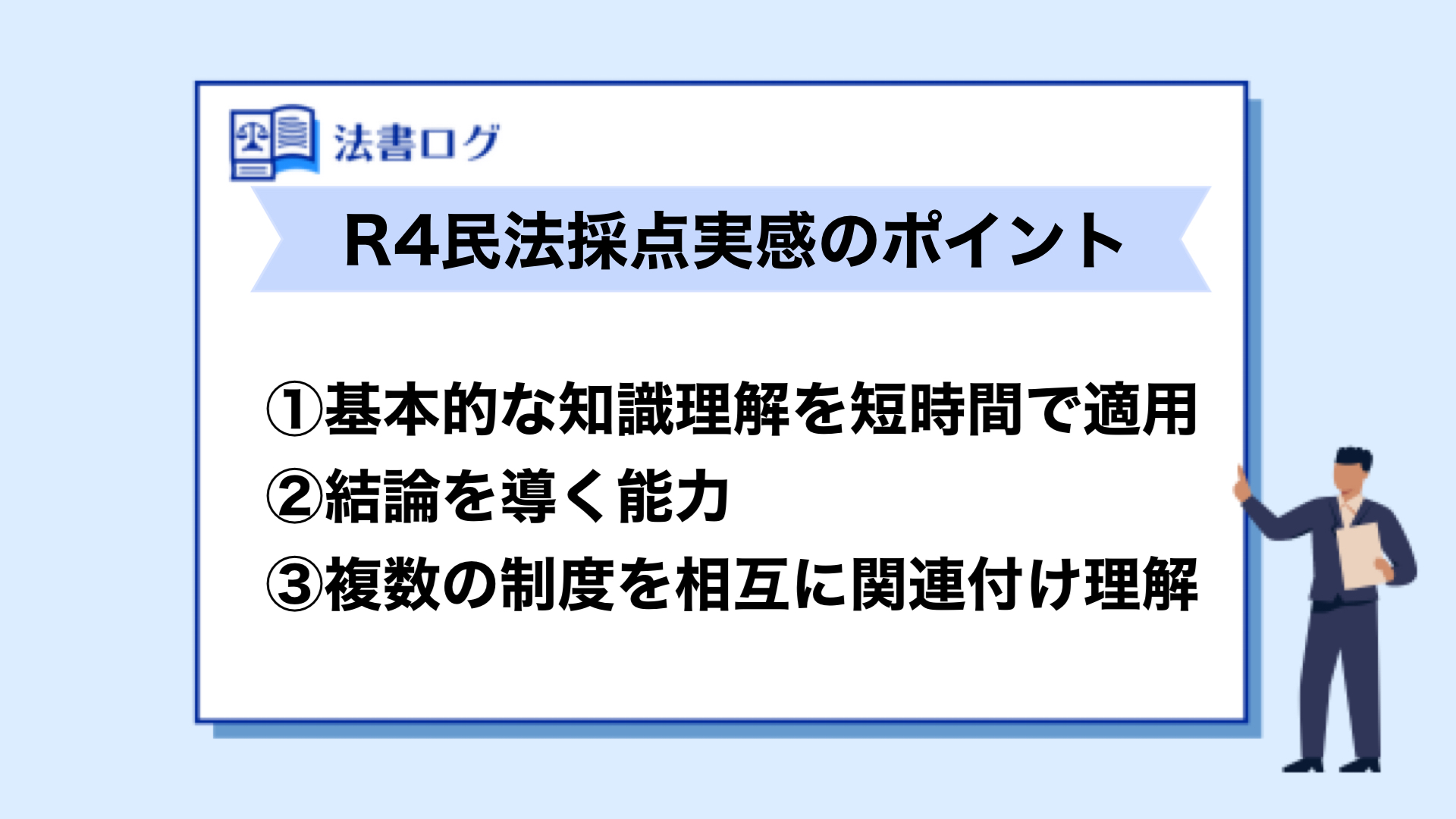

まずは、令和4年度司法試験民法からです。

「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

民法は、基本7法の中で最も範囲が広い法律です。そのため、司法試験委員会としても、「民法の幅広い分野について基本的な知識・理解を横断的に身に着ける」ことを求めています。受験生としては、満遍なく勉強することを意識したいところです。

さらに、「基本的な知識・理解を短時間で確実に適用できるようにする」能力が求められています。本番で短時間で適用できるようにするためには、日頃から瞬時に知識を引っぱり出せるように何度も反復することが大切でしょう。

また、「結論を導く能力」。これも大切です。時々指摘されているのが、規範の摘要の結果、どのような結論に至ったのか判然としない答案です。司法試験では、規範を適用して結論を導く能力が問われています。理屈建て、結論を導く、このことを意識して日頃から問題演習をするとよいかと思います。

「複数の制度の関係を相互に関連付けて理解する能力」。このような能力も求められています。民法は、幅広い分野をカバーしますが、私法の一般方です。各制度が相互に関連しあうことは珍しくありません。物権の問題であっても、債権法の制度を留意した論述が求められることもあります。複数の制度が絡み合うような判例には特に注意をして勉強をするようにしましょう。将来的に出題される可能性の高い判例ともいえるかもしれません。

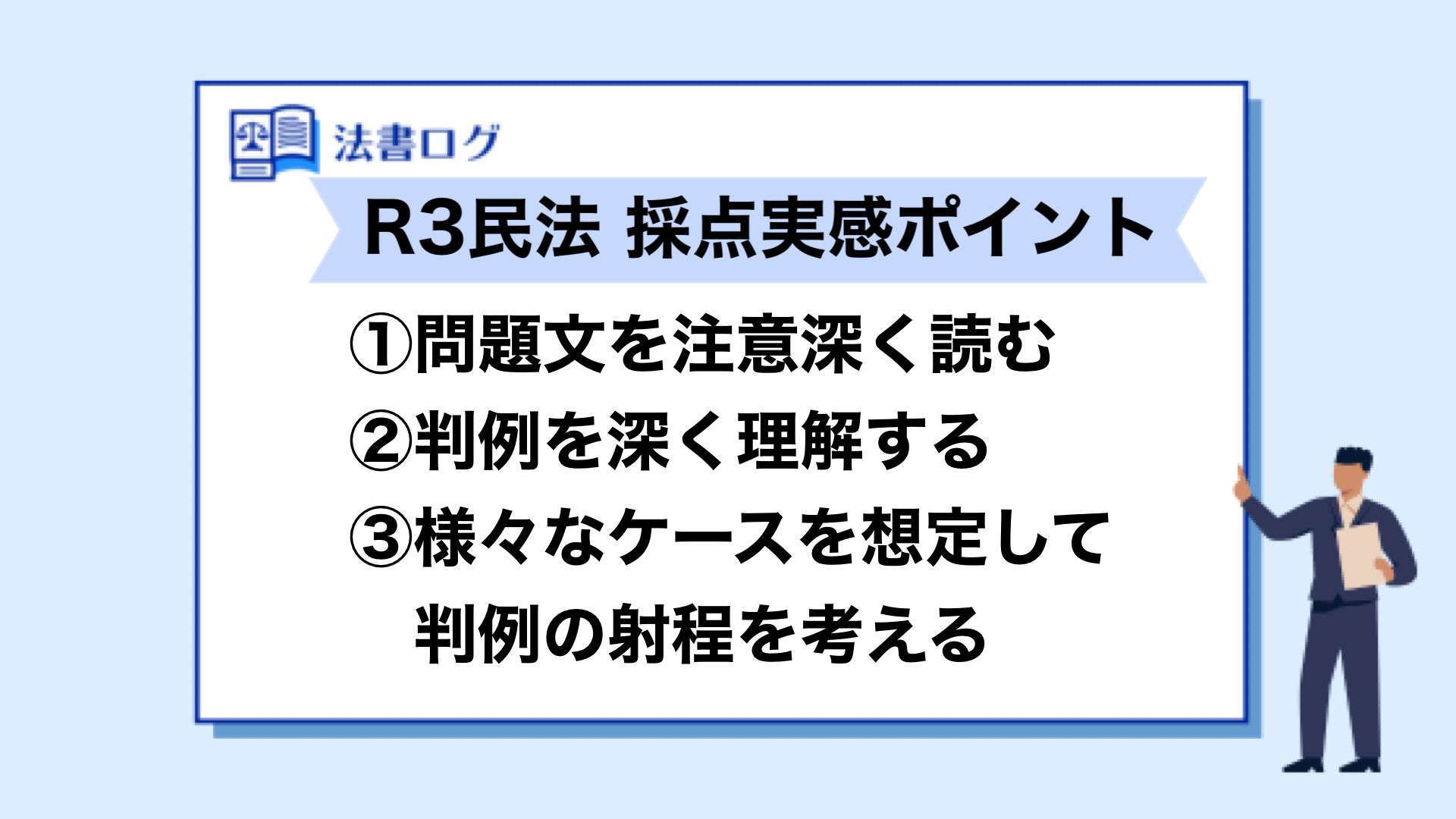

令和3年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

「問題文を注意深く読む」。これは何度も繰り返し言われていることですが、本番になるとどうしても、短絡的に考えてしまったり、緊張で読み落としてしまったりします。よくよく理解をしている点ですが、気を付けるようにしましょう。普段から、本番に近い緊張感をもって答案作成をしてもよいかもしれません。

「条文や判例のルールを具体的な事実に適用し、結論を導く能力」。やはり、最もみたい能力はここでしょうか。定立した規範を具体的な事実に適用(いわゆるあてはめ)し、結論を導く」。分からない問題が出ても、このルールを守るようにしましょう。

「判例を参考にして深い検討を行うことができる問題が出題されている」。これは、非常に参考になります。司法試験員会としても、法科大学院で学習した知識が活かせる問題を設定しています。判例を参考に立論ができないかは慎重に考えた方がよさそうです。

「判例と異なる見解を採る場合は、判例を正確に指摘して批判する」。この点も参考になりますね。司法試験は、実務家登用試験のため、基本的には判例・通説を採用するのが定石です。しかし、それがマストではないです。きちんと判例を批判出来るのであれば、他の見解を採用しても問題ありません。

「様々なケースを想定して判例の射程を考える」。射程の検討は、他の年度でも指摘されています。ここでも判例の重要性が伺えますね。判例学習の際には、当該判例の事実関係をおさえ、さらに、射程を考えておくとよいでしょう。

判例学習の必須アイテムといえば判例集です。おすすめの判例集に関する記事をご参考の上、判例の学習方法を見直してみよう。

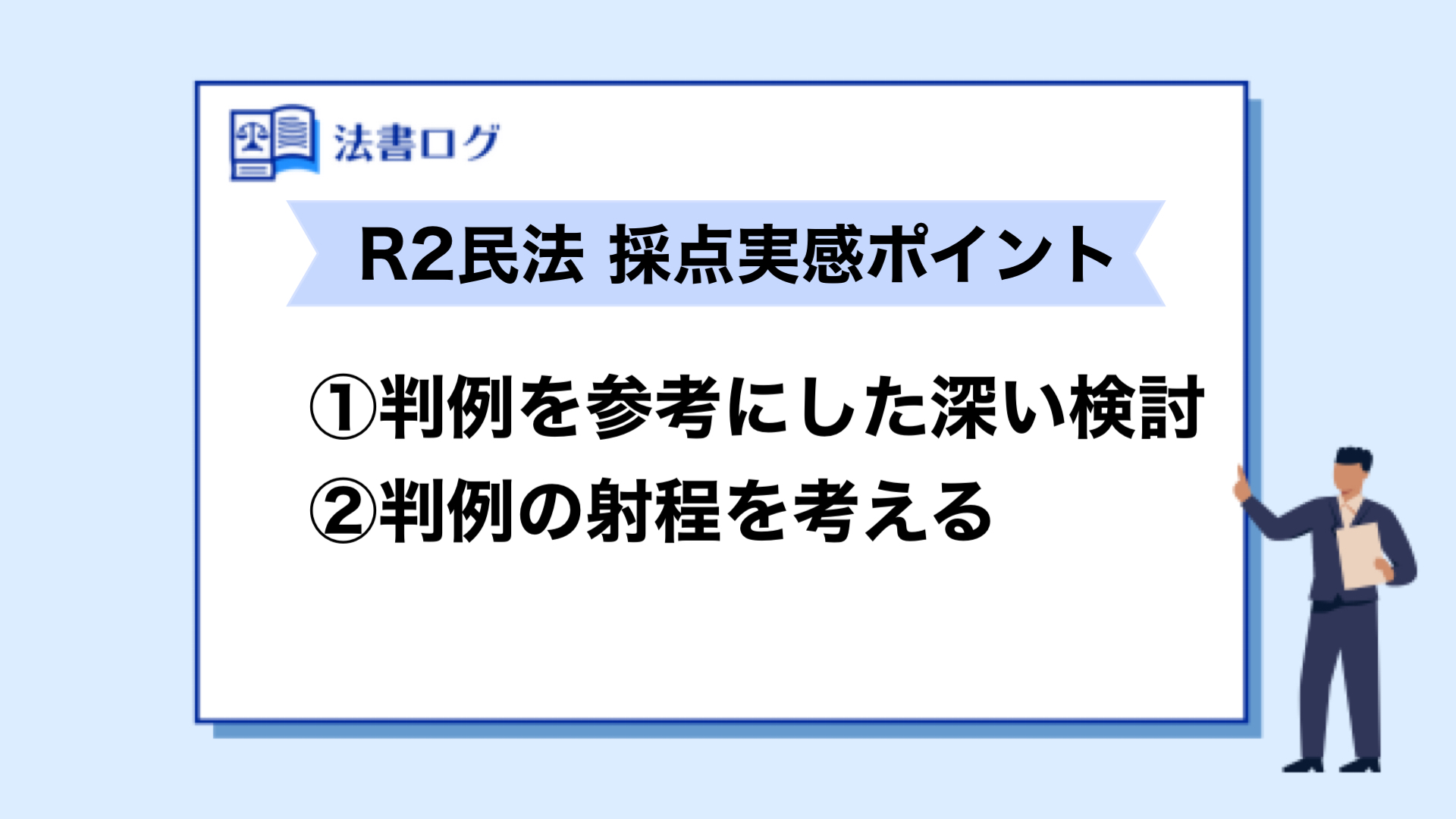

令和2年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

令和2年からは改正法が適用されたため、改正法の言及がされていますね。その他は令和4年度や令和3年度の司法試験でしてきされていることと非常に似ています。

「判例を参考にした深い検討」「判例の射程を考える」。この二つは司法試験委員は非常に重要と考えているようです。判例学習は重要ですね。

令和元年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

「財産法の基本的な知識・理解を横断的に問う問題」。確認をするまでもないかもしれませんが、やはり横断的に知識・理解を問う出題がされています。

「短時間で自己の見解を適切に文章化するためには、法的知識の体得が不可欠」。ここでは、迅速に論証をするには、「法律知識の体得が不可欠」とされています。知識の習得も重要です。

「判例を検討する際には、その前提となる事実関係を基に、価値判断や論理構造に注意を払いながら具体的に検討する」。やはり判例に関する言及があります。「前提となる事実関係を基に」「価値判断」「論理構造」に注意を払う必要があります。特に、民法では、「理論構成」に加えて、価値判断もよく考えろ、ということでしょうか。

「判例の射程を考える」。やはり判例の射程です。

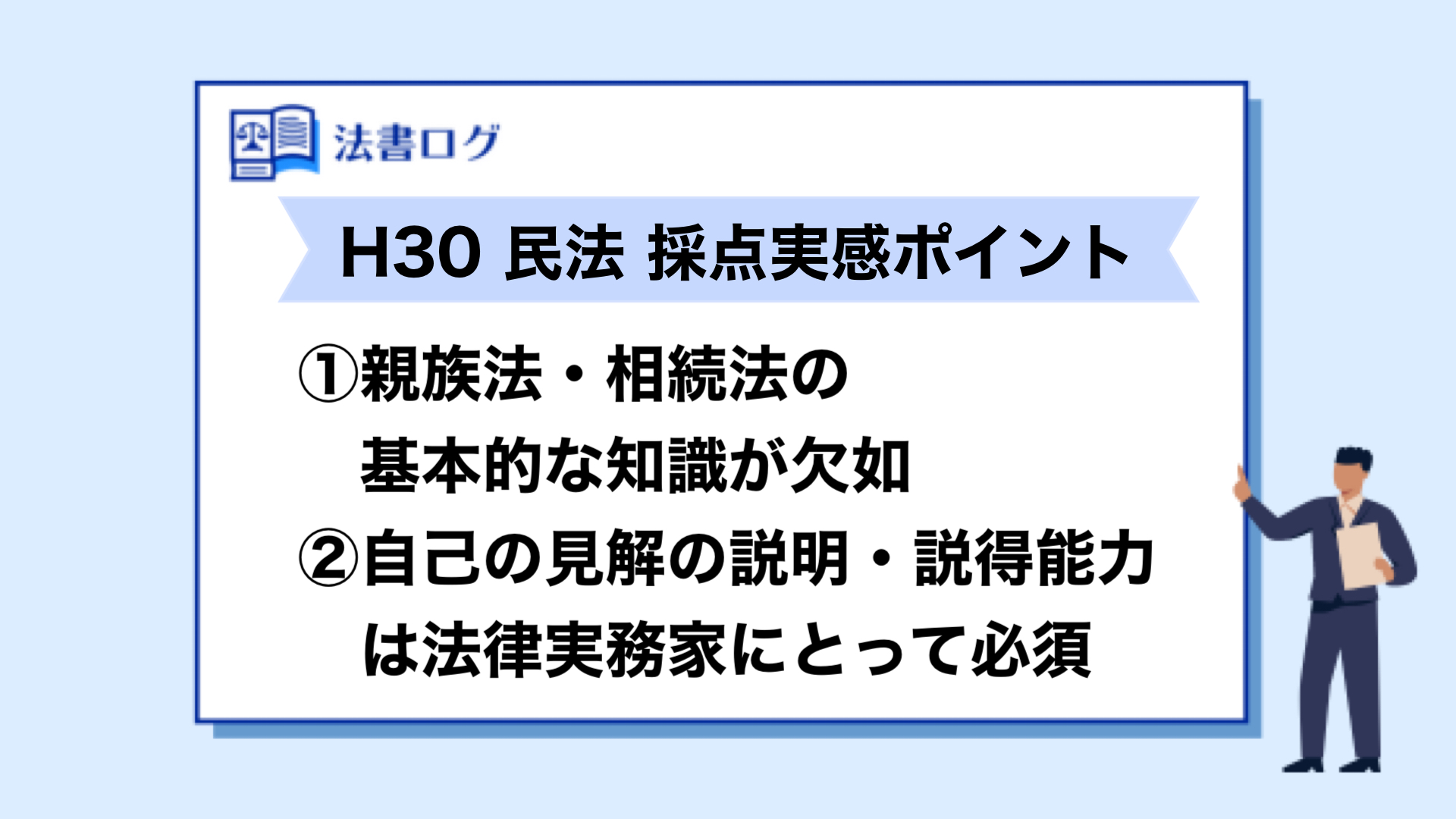

平成30年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

「親族法・相続法の基本的な知識が欠如している」。相続法や親族法は手が回っていない受験生が多いようですね。きちんと学習をしていれば、アドバンテージになるかもしれません。

「自己の見解の説明・説得能力は法律実務家にとって必須の要素」。文章力や論理構成力、このあたりの能力も日頃から意識して磨いていきたいですね。添削指導が効果的かと思います。

「判例の理解・検討の重要性を再認識する必要がある」。昔からずっと言われているようです。とにかく判例の理解を問うのが大好きなんです。

平成29年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

「法律の体系的な理解と実践的な論理展開能力」。この年は、知識だけではなく、知識を活用することの重要性が強調されていました。また、知識は点ではだめで、体系的な知識の習得が必要です。その意味で、スポットで勉強をするのではなく、基本書の通読や基礎抗議の受講などを行い、体型的に勉強する必要があります。

「事実関係を基に結論を導く価値判断と論理構造に注意を払いながら具体的に検討する」。「価値判断」と「論理構造」。これもキーワードですね。

平成28年度司法試験民法からです。「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」の中で重要な事項をピックアップすると以下のとおりです。太字は筆者が行っています。

「適用されるべき法規範を見つけ出す能力」。これは問題の所在を把握する能力ともいえるかもしれません。問題の所在が分からなければ、そもそも規範の定立には至らないからです。これは、様々な問題を演習を行い、官を

「事案解決の妥当性にも配慮」。民法ではよく言われる事案解決(結論)の妥当性ですね。事件のスワリともいわれることがあるかと思います。具体的に法規範を適用した結果が、結論として妥当性を欠いていないか、その事案の解決として本当にそれでよいのかを確認するようにしましょう。

「法の体系的理解と実践的な論理展開の能力」。法律を体系的に理解して、実際の事案に理論を展開していく能力ですかね。これは、何度もインプット、アウトプットをして磨いていくしかないかと思います。

いかがでしたでしょうか。今回は「法科大学院における今後の学習において望まれる事項」から重要と考えられる事項をピックアップし、解説をさせて頂きました。読む前と後では、なんとなく何を意識して勉強するべきなのか分かってきたのではないでしょうか。

なお、採点実感や出題趣旨の分析や非常に大切です。今回は7年分を横断的に見ていきましたが、過去問を一問解いたら、必ず出題の趣旨と採点実感を分析するようにしましょう。

論文式試験の対策の基本を理解したい方は、こちらの記事でコツを紹介していますので参考にしてみくてださい。

採点実感と出題の趣旨は試験作問者の公式見解です。ヒントになることがたくさんあります。勉強仲間とゼミを組んで分析をしても良いかもしれません。

\基礎知識を再確認し、さらなる深化へ/

アガルートアカデミーの総合講義300

法律の世界は奥深く、広大です。もし法律の学習経験はあるが、基礎の部分で自信を持てていない、または、すでに学んだ内容を再確認したいと思っているのであれば、アガルートアカデミーの入門講座・基礎講座「総合講義300」が最適です。

この講座は、約300時間の講義で司法試験、予備試験、法科大学院入試に必要な全ての知識を一から見直すことを目指しています。その内容は、「法律とは何か」から始まり、テキストの内容を3周することで知識の定着を確実にします。

オリジナルのフルカラーテキストは、過去問の出題実績や他講座との相互参照など、有益な情報が詰まっています。これらの情報はあなたの理解を深めるだけでなく、学び直す際の有益なガイドにもなるでしょう。

また、付属する論証集を使い込むことで、学んだ知識の定着と理解を助けます。

さらに、講座の質問制度など充実した学習フォロー制度が、あなたの学びを強力にサポートします。深い理解と確実な知識の習得を目指すあなたにとって、この講座は貴重なリソースとなることでしょう。

法律の学習経験を活かし、さらなる知識深化を目指すなら、アガルートアカデミーの総合講義300をお試しください。

\法律の学習経験を活かし、更なる知識深化を目指す/

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。