【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする短答の対策をする際に「ほかの人ってどうやってるのかな?」と思うことはありませんか?

今回は、令和7年度司法試験の短答式試験で「合格者平均点」を獲得された方へのインタビューを通じて、その具体的な対策法をまとめた記事です。

法スタでは、短答式試験の目標点を「合格者平均点」に設定することを推奨しています。まさにその基準を達成された方々にご協力いただき、実際にどのように学習を進めてきたのかを“短答対策レポート”として執筆していただきました。

質問項目はこちらで整理しましたが、回答はすべて短答式試験合格者ご本人の体験に基づくリアルな声。机上の空論ではなく、合格を勝ち取った受験生の生きた勉強法が詰まっています。

短答式試験対策に悩んでいる方にとって、必ずヒントになるはずです。ぜひ本企画を参考に、ご自身の学習計画に取り入れてみてください。

まず「回答者の基本情報」を、見ていきましょう!

今回協力頂いたのは「スター」さんだ。

今回は、どんな人が解答してくれたのかな?

経歴を教えてください

※出身ロースクール、既修or未修、修了年度、受験回数、予備試験の合否、受験歴など。匿名性確保の観点で難しい場合には、記載されておりません。

経歴を教えていただきました!

<経歴>

国立大学法科大学院 未修

修了予定年度:2024年度

受験回数:2025年で2回目

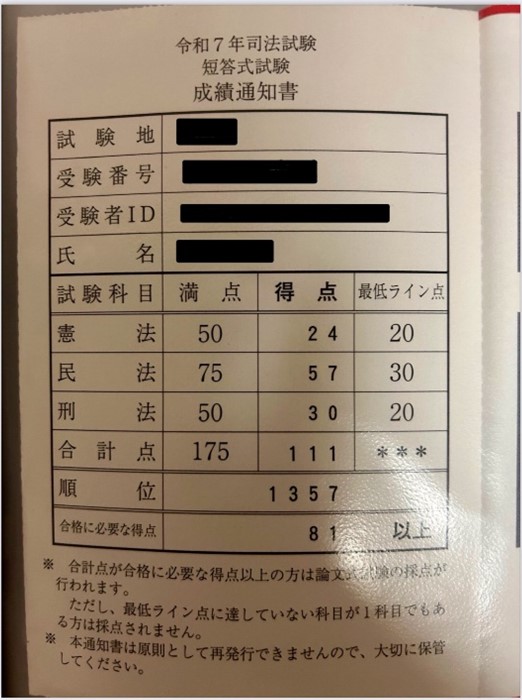

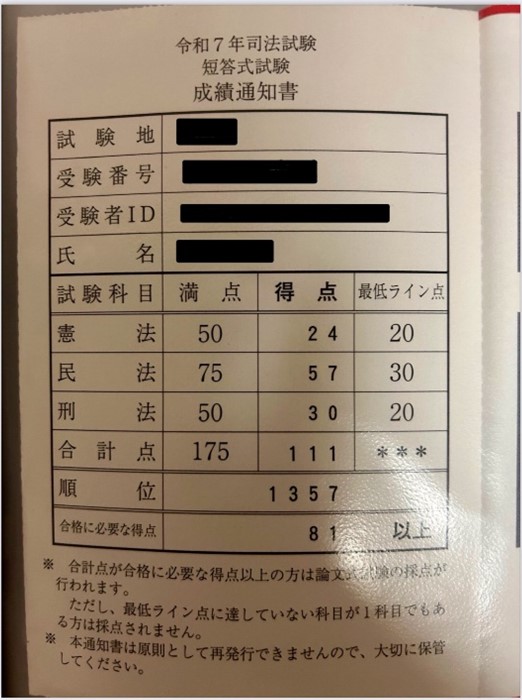

今回の短答式試験の結果を教えてください

総合得点、各科目の得点、合格者平均点との比較など

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 憲法 | 24点 |

| 民法 | 57点 |

| 刑法 | 30点 |

| 総得点 | 111点 |

・順位:1357位

・合格者平均点:110.6点

短答式試験対策全体は、どのような「方針・戦略」で臨まれましたか

各科目のバランス、重点科目の設定、時期別の対策方針など

1回目の受験までに、各科目1.5周しか過去問を回せず、結果は憲法31点、民法44点、刑法28点の合計103点でした(令和6年度のボーダーは93点、合格者平均点は120.3点)。

この結果は、短答の勉強不足であることが明らかであったため、2回目の受験までに、各科目の過去問を最低でも3周は絶対に回そうと決めていました。3周目以降は、正答率80%以下の分野を、正答率の低い分野順にもう一度解き直しました。

結果的に、最低3周、苦手な分野は最大で5周しました。7月に入ってからは、以下に詳述する択一六法と逐条テキストのマーク部分を中心に読む作業をしていました。

午前中の4時間を短答対策に使い(憲法1時間、民法2時間、刑法1時間)、それ以外の時間は論文の対策にあてていました。各科目の総問題数を30日で割って1日のノルマを設定していたので、3科目平等に勉強しましたが、短答の試験日前日と当日は民法を優先に勉強しました。

民法は条文を知っていれば解ける問題が出るので、最後の知識の詰め込みで1番結果が出やすいからです。

憲法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、条文対策、判例対策など

過去問集はスタディングのアプリを使用し、一元化教材として逐条テキスト(早稲田経営出版、2023年版)を使っておりました。

【短答過去問の回し方】

勉強方法について、1周目は、①過去問を1問ずつ解く②解説を読む③知らなかった知識を逐条テキストの該当箇所に黄色でマーク、逐条テキストに記載がなかったら赤ペンで記入をしました。とにかく過去問を回しきることに重点を置いていたため、あまり理解できなくても基本書を読み確実に理解することはしませんでした。

2周目も同様に、①②③を繰り返しつつ、2回間違えた問題には赤ペンで印をつけました。

3周目も同様です。黄色のマーカーが多い判例は、自分が間違えやすく、かつ、過去問で多く出題される判例なので、

3周目以降は、黄色マーキングが多い判例を中心に最初から最後まで通しで数回読みました。

逐条テキストは、キーワードとなる文章が青字で記載されているため、その部分は一言一句覚えるつもりで特に丁寧に読みました。統治部分は得点源にしたかったので、黄色のマーキング部分と赤ペン記入部分を読んで覚え、試験直前に確認できるように付箋で印をつけました。苦手分野は、日評ベーシックの本を読みました。

民法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・条文対策など

過去問集は、スタディングのアプリを使用していました。肢別問題集を使っていた時期もあったのですが、「2択までは絞れたがどちらが正解か分からない場合に、どちらがより可哀想かという視点で選べ」とどこかで見たので、過去問形式で問題を解いて2択で迷った場合の勘を養った方が良いのかな、と思い民法もスタディングを使用しました。

一元化教材は、択一六法(東京リーガルマインド、2024年版)を使用していました。

過去問集の回し方は、憲法対策の箇所で記載した①~③と同様です。民法は、条文の文言を知っていれば解ける問題もあるため、過去問で出題された条文は何度も読みました。未出題の条文も、1度は目を通しました。

特に改正部分は出題が狙われやすいため、複数回読みました。苦手な分野については、ストゥディア(有斐閣)やスタートアップ民法判例30!(有斐閣)を読んで理解するよう努めました。

刑法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・学説対策など

刑法もスタディングのアプリを使用しました。穴埋め問題の対策が必要なため、過去問形式の教材を選びました。一元化教材は、択一六法(2024年版)です。

過去問集の回し方は、上記①~③と同様です。苦手な分野は、基本刑法(日本評論社)を読みました。過去問を回していただけで、別途、学説問題対策を行ったりはしませんでした。

短答対策で使用された、主要な教材を教えてください

過去問集、問題集、基本書、予備校教材、アプリなど

それぞれの教材を、どのように活用されましたか

できる限り詳しくご説明ください

スタディングのアプリを使用して過去問演習を行いました。プレテストから令和6年度までの司法試験・予備試験の全問題が収録されている点、正答率を自動計算してくれる点、そして何より無料で使える点が気に入っていました。一元化教材として、憲法は逐条テキスト、民法・刑法は択一六法を使用しました。憲法のみ逐条テキストを使用したのは、逐条テキストの方が判例を長く引用していたからです。

スタディングのアプリは、問題を1問ずつ正誤確認しながら解き進めていきました。最低でも3周は回すと決めていたので、3周が終わるまでは分からなくても基本書で確認することなくとにかく1周回すことに注力していました。スタディングのアプリは、分野ごとに正答率を自動計算してくれるので、3周目以降は正答率が低い分野から優先的に解き直しました。

スタディングのアプリの問題を解き、間違えた知識と正解していても知らなかった知識について、一元化教材である逐条テキストと択一六法の該当箇所に黄色のマーキングをしました。

一元化教材に掲載されていない知識は、赤ペンで書きこみました。複数回間違える問題については、赤ペンで印をつけ、赤ペンの印が多い部分には付箋を貼りました。このような苦手分野は、上述の基本書を用いて理解に努めました。逐条テキストと択一六法の該当箇所に、基本書で学んだ知識を書き加えたり、ページ数を書き込んだりしました。このようにして、自分の弱い部分を直前期にざっと確認できるような一元化教材を作成しました。

過去問対策は、どのように行われましたか

開始時期、回転数、分析方法、復習方法など

1回目の受験の不合格が確定してから少しずつ対策をしておりましたが、午前中の4時間を使用して対策を始めたのは4月くらいからだったと思います。3周目が終わったのは、6月中旬でした。

その後、正答率の低い苦手な分野を解き直していたので、苦手分野については5周ほど演習しました。

膨大な短答知識を定着させるために、どのような工夫をされましたか

暗記方法、復習スケジュール、まとめノートの作成、知識整理の方法など

問題を解くたびに、逐条テキストと択一六法の該当箇所を読むことを繰り返しました。その際、なるべく周辺知識も確認するようにしました。短答プロパーの知識はそのまま暗記しましたが、論文でも問われ得る知識については、分からないところは基本書で調べたりしながら理解することで知識の定着を図りました。

逐条テキストや択一六法は、覚えるべきところが表でまとめられているので、それを活用して暗記していました。どうしても覚えられないところは、自分なりにまとめた表を作って暗記していました。

過去問の問題数は多く、最初に解いた問題の知識はすぐに忘れてしまうので、1か月以内に1周できるようにスケジュールを組んでいました。

資格予備校や通信講座は利用されていましたか

利用されていた場合は、どの講座をいつから利用され、どのように活用されましたか

利用していない場合は、独学でどのように勉強を進められたか教えてください

スタディングのアプリを使用して過去問演習を行いました。プレテストから令和6年度までの司法試験・予備試験で出題された問題を演習できるので、全問題を最低3周、苦手分野は5周ほどしました。

3周くらい回すと問われやすい分野がだいたい分かってくるので、3周目以降は、苦手な問題をつぶしつつ、重要度の低い分野は深追いせずに諦めるといったように濃淡をつけて勉強していました。民法については、過去問で出題されていない条文を読むことはしましたが、憲法・刑法は、未出題の知識の勉強はしませんでした。

短答対策と論文対策をどのようにバランスを取って進められましたか

時期別の配分、相互の活用方法など

1回目の受験の成績通知を見ると、選択科目と刑法が足を引っ張っていたことが分かったので、4月までは、選択科目と刑法を中心に論文対策を重点的に行っておりました。3月までアルバイトをしていたので、短答対策は、アルバイトの休憩時間中に問題を解く程度のことをしていました。4月~6月中旬にかけて、午前中の4時間を短答対策で使い、それ以外の時間は論文対策に使っていました。

憲法の人権部分について、過去問頻出の判例は論文との関係でも重要な判例なので、判例のキーワードを暗記することで論文でもそのキーワードを書けるように意識していました。

民法は、短答の過去問をつぶす過程で多くの条文に触れることで、論文で分からない問題の法律構成を考える際に、条文のあたりをつけることができるという点で論文対策にもなったと思います。

刑法の短答は、ミニ論文問題の詰め合わせなので、短答対策がそのまま論文対策につながりました。

試験直前期(試験3ヶ月前〜当日まで)はどのような対策を行われましたか

総復習方法、新しい問題への取り組み、メンタル管理など

7月に入るまでは、過去問を回し続けていました。4月末に、TKC模試を受験し、過去問以外の新しい問題を解くことで自分の実力を測りました。模試で出題された知識については、一元化教材に書き込みました。

7月に入ってからは、逐条テキストと択一六法の自分が書き込んだ部分を読んでいました。短答不合格の恐怖もありましたが、3周は回し切れたから大丈夫と思い込んでメンタルを安定させていました。

今年度の短答式試験について、科目別に雑感を教えてください

問題の難易度、傾向の変化、各科目の特徴、受験当時の心境、予想との相違点など

憲法

高得点は望まず、統治部分と論理問題で点を稼ごうと思っていたのですが、論理問題が解きづらくなっていました。判例問題も、自信を持って正誤判定できる選択肢が少なかったので、傾向が変わったし問題も難化したと感じました。憲法は、昨年度も難化して足切りの人数が激増したので、今年は易化すると思っていました。

民法

令和6年度よりスラスラ問題が解けたので、問題の難易度は令和6年と同様か易化したと感じました。ただ、1回目受験のときは対策が不十分すぎたのと、年度別で過去問対策をしていなかったので、私の難易度の感じ方はあまり参考にならないと思います。

親族法改正が絡んだ問題が絶対出題されると思い念入りに条文を読んでいましたが、全く出題されなかったのは予想外でした。他方、賃借権と地上権の違い、催告関係、時効の起算点あたりは出題されると思っていたので、今回出題されて瞬殺でき、時間短縮になりました。

短答を突破しなければ3日間書き続けた論文が採点すらされないという恐怖で、司法試験の全日程の中で民法短答の試験開始前が1番緊張しました。そのため、試験開始直後、問題文の内容が頭に入ってこず、正しいものを選ぶところを誤っているものを選ぶというつまらないミスをしてしまいました。時間が余ったのですが、不安な問題を考え直すことに使ってしまったので、初歩的なミスを防ぐために使うべきだったと反省しています。

刑法

会話問題が増えた点で傾向が変わったと思います。問題自体の難易度は以前と同様だと思いますが、会話問題が増えたせいで時間がタイトになったので、全体的に難化したと感じます。もっと会話問題の対策をしておけば良かったと試験中に後悔する余裕もありませんでした。私は、会話問題は後回しにするという戦略をとっていたのですが、最初の5問がすべて会話問題だったので、今年の問題の様子がおかしいことを察し、会話問題以外の問題を瞬殺しました。それでも時間が足りず、時計を見るのを忘れるほど焦っていたので3問マークせずに終わってしまいました。これまで、マークシート形式のテストを空欄で提出することはなかったので、試験監督の時計が鳴ったときは後悔の念に押しつぶされそうでした。

短答式試験当日に気を付けるべきことがあれば教えてください

時間配分、マークミス対策、見直し方法、休憩時間の過ごし方、持参すべきものなど

民法は最初の科目なので、1番緊張します。問題の内容が頭に入ってこないこともあるので、深呼吸をして問題に向き合うと良いと思います。気持ちが落ち着いていないのに勢いで解き進めてしまうと、正しいものを聞かれているのに誤ったものを選んでしまうというつまらないミスをしてしまうので、気を付けてください。

マークミスほど悲しいことはないので、1問1問マークをして、1問1問マーク箇所がずれていないかを確認することを怠らないようにしてください。休憩時間に見直したいものを前日のうちにまとめておくと、無駄なく時間を過ごせると思います。

短答対策で失敗したこと、もっとこうすれば良かったと思うことがあれば教えてください

1番の反省点は、刑法の会話問題対策を疎かにしてしまったことです。今年は会話問題が多いという点を考慮したとしても、変な問題が出ていたわけではないので、ちゃんと対策をしていれば時間制限に引っかかることなく解き終われたと思います。

全体的な反省点としては、もっと早くから対策に取り組み、逐条テキストと択一六法を用いた勉強をもっとやりこんで、短答で140点以上を取りたかったです。

特に効果的だったと感じる勉強法や工夫があれば、具体的に教えてください。

王道ですが、プレテストから令和6年までの過去問を最低3周回したことが今年の結果につながったと思います。ただ回すだけではなく、問題を1問解くたびに一元化教材に書き込んだり、苦手分野をあぶり出してそれをつぶしたりしたのが効果的でした。

一元化教材は、試験直前にざっと見直しができたうえ、直前に見たところが試験にそのまま出たので、一元化教材を作成していたことも効果的でした。

司法試験短答式試験を迎える後輩受験生の方に、アドバイスをお願いします

短答の不合格は、自分の論文の成績が全く分からないため、次年度に向けた論文対策がしづらいという恐ろしさがあります。私は、令和6年度司法試験は不合格でしたが短答は通過していたので、論文の成績通知を見ることができました。自分の主観と評価が一致していない科目もあったので、自分に何が足りないのか、どれくらい書ければどれくらいの評価がつくのかということが分かり、リベンジに向けた対策をしやすかったです。

そのため、最終合格のためにはもちろんのこと、万が一のことも考えると、短答には何が何でも合格しなければなりません。短答を突破するには、愚直に過去問を解くしかないと思います。回し方は人それぞれですが、私のやり方でも合格者平均点は取ることができたので、参考にしていただけたらと思います。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。