【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

この記事では、余目町個室付浴場事件(最判昭和53年5月26日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに、本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。

1. 余目町個室付浴場事件(最判昭和53年5月26日)どのような事案か

個室付浴場業の開業を阻止するために急遽、児童遊園設置認可処分がなされた事案です。

2. 余目町個室付浴場事件(最判昭和53年5月26日)の判断・結論

児童遊園設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるものとして違法である、とし原告の国家賠償訴訟の請求を認容しました。

3. なぜ本件児童遊園設置認可処分は行政権の濫用に当たると言えるのか

児童遊園設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるものとして違法である。は、行政権の著しい濫用によるものとして違法である。

早速、解説を始めていくぞ!

では、事案の説明に入りましょう。

事案

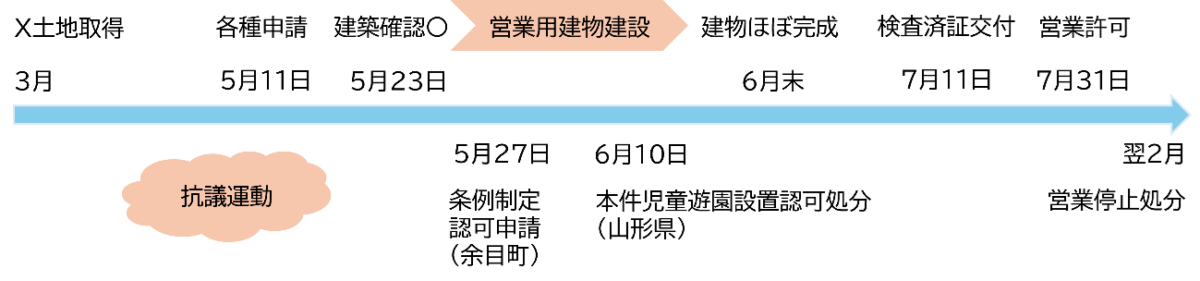

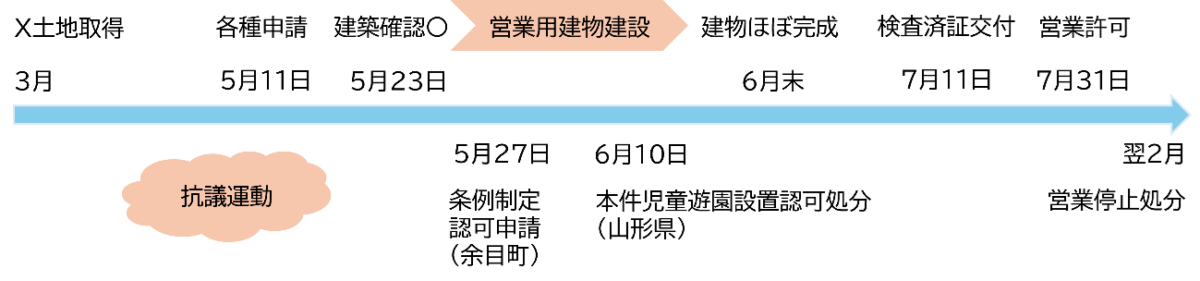

昭和43年3月、会社Xは個室付浴場業(ソープランドや風俗店)を営むことを計画し、山形県余目町に土地を購入しました。その際、法的規制の不存在を確認したうえで土地を取得していました。

5月11日、Xの代表者Aは、個室付浴場業用の建物の建築確認の申請や、公衆浴場営業の許可申請を行いました。そのころ、個室付浴場業の建築に反対した地元住民からの反対運動が、活発となり山形県(Y)や余目町は、Xによる営業を阻止しようと考えました。

当時、風営法(旧風営法)では4条の4第1項によって、児童福祉法に基づく児童福祉施設の周囲200メートルでの個室浴場の営業は禁止されていました。

そこでYらは、建設予定地近く(約134メートル)の児童遊園を、児童福祉法上の児童福祉施設として認可することを考え出しました。

そのため、余目町議会は5月27日に「余目町児童遊園設置条例」を制定し、直ちに山形県知事に対して児童福祉施設の認可を申請し、県知事は6月10日に申請を認可しました。(児童遊園設置認可処分)

その後、6月末にはほぼ建物が完成し、Xの公衆浴場の営業は7月31日に許可されました。

しかし、翌年2月に、Xは旧風営法違反で営業停止処分を受けることになります。

Xは、営業停止によって被った損害の賠償を、求める訴えを提起しました。

時系列図を作成したので、適宜参照してください!

長かったですね。おつかれさまでした!

整理のために、乱暴にまとめてしまうと、本件でYら行政がやったことは、次のようなことになります。

Yら行政「いかがわしいお店の営業を阻止したい。児童福祉施設の近くだとそういうお店は営業できないらしいぞ。よし、お店の周りの児童遊園を児童福祉施設にしてしまおう!」

逆に、これをXの側から見ると、次のようなことになります。

X「規制はないということを確認して土地を購入して申請したのに、あっというまに規制を強化されて、個室付浴場の営業ができなくなってしまった!」

Xの側からするとひどい話です

Xは、個室付き浴場の営業を、阻止するためになされた、本件児童遊園設置認可処分(⑥)が違法であり、それに基づく営業停止処分も違法(⑨)であるとして、そのような違法な処分による損害を賠償せよとして国家賠償訴訟を提起したわけです。

まず、営業停止命令が違法であるというために「本件児童遊園設置認可処分が違法なのか?」が問題となります。

原告は、この処分が権利濫用であると主張し、裁判所もそのように認定しました。

最高裁は以下のように述べました。というより、ほぼこれしか述べていません。

「原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり」と述べています。

なぜ「右事実関係」があると「行政権の著しい濫用」として、違法になるのかは、この判例を読んだだけではわからないのですね。

そこで、判例百選の解説を手掛かりに、この問題について少し考えてみましょう!

初めに、前提を整理してから「なぜ、本件処分が違法と言えるのか?」を整理していきます。

前提として、説明しておくと良いことがあります。

「なぜ、行政権の濫用が問題となったのか?」ということですね!

言い換えると「本件児童遊園設置認可処分が違法であるというために、なぜ行政権の濫用を持ち出さなければならなかったのか?」ということです。ある処分が、違法であると言いたい時にまず考えることはなんでしょう。

それは「処分の根拠法に違反していないか?」です。

前回の記事でも少し書いた、個別法解釈の問題です。しかし、本件施設は厚生省の定める最低基準を満たしたものでした。つまり、上記のようなXに酷な経緯を辿っているということ以外には「本件認可処分には、客観的に違法と言えるような瑕疵は存在しなかった」ということです。

そこで、「権利濫用」という、法の一般原則が持ち出されました。信義則、権限濫用禁止の原則、比例原則、 平等原則など法の一般原則は色々とあります。しかし、すぐにこれらの法の一般原則に飛びつくのではなく、まずは「個別法からその処分が違法と構成できないか?」と考えることが重要でしょう。

では、本題に入りましょう!

なぜ「右事実関係」があると「行政権の著しい濫用」として本件処分が違法になるのか?という問題です。

百選の解説は、原審や調査官の解説から、その論拠を3つ挙げています。

「右事実関係」があると「行政権の著しい濫用」として本件処分が違法になる論拠

「①児童福祉施設を早急に設置する具体的必要性が存在しなかったこと」

「②個室付浴場の営業を阻止する際には、条例により営業禁止区域を指定することが法の予定するところであり、児童福祉施設の設置による規制は法の予期しない方法であること」

「③Aが法的規制の有無を確認した上で既に相当の資本を投下して開業準備を進めてきたこと」

百選の解説では、それぞれの説得力について掘り下げて考察されています。ここでは、簡単にそれぞれどういうことなのかという説明をするにとどめます。

①の前提として、認可の申請がなされてから本件認可がなされるまで、わずか十数日しかたっていないという経緯があります(上記時系列図参照)。このように、極めて早急に手続きがなされたわけですが、個室付浴場を規制する以外に、そのように処分を急ぐ必要性はありませんでした。これを問題視する見解が①です。

②は、「規制したいのなら条例を作って規制するという正規のルートをとるべきだ」という議論です。

③は、「法的規制の不存在まで確認して申請し、既に工事費用等の資本を投下しているにもかかわらず、営業ができないという不利益が生じてしまっている点を問題視する」見解です。

今回の記事では余目町個室付浴場事件(最判昭和53年5月26日)を通して、行政権の濫用について学びました。裁判所の判断の裏側にある論理を埋めていく作業というのもなかなか勉強になるものですね。

では今回もお読みくださりありがとうございました。

▽参考文献▽

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。令和7年司法試験合格者。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。