【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

この記事では「横浜市保育所条例事件(最判平成21年11月26日)」について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに「横浜市保育所条例事件」を理解するためのポイントと、簡単な結論を以下に示しておきます。

≪「横浜市保育所条例事件」を理解するための3つのポイント≫

ポイント1 「横浜市保育所条例事件」はどのような事案か?

公立保育所を民営化する条例について、当該保育所で保育を受けていた児童及びその保護者らが原告となり条例の取消し等を求めた事案です。

ポイント2 「横浜市保育所条例事件」の「論点」と「原則論」

本判決の論点は横浜市の「条例制定行為」が「処分」(行訴法3条2項)にあたるかという点です。原則は「処分」には当たりません。

ポイント3 「横浜市保育所条例事件」の判断

本件では、例外的に「条例制定行為」の「処分性」が肯定されました。

公立保育所が民営化されることになった際に、その保育所に通っていた子どもたちと保護者が「それはおかしい!」と訴えたんだね!

▼動画で学びたい方はこちら▼

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

今回の事案は「保育所の民営化を巡って問題が起きた」事案です。保育所の民営化に反対する児童と保護者が、4つの保育所を市立保育所として廃止する旨の本件条例を争いました。

事案を整理すると、以下のようになります!

横浜市は自ら設置運営する保育所の一部を民営化することにし、4つの市立保育所を廃止し民営化する条例を定めました (正式には「横浜市保育所条例の一部を改正する条例」という名前ですが以下「本件条例」といいます。)

本件条例の施行により4つの保育所は廃止され、それぞれ社会福祉法人によって設置運営されることとなりました。

当該保育所で保育を受けていた児童及びその保護者らは、本件条例を制定する行為が「処分」にあたるとしてその取消しなどを求めて訴えを提起しました。

本件「条例制定行為」は「処分」であるとして、取消訴訟を提起する方法で争いました。

「横浜市保育所条例事件」において争われた論点は以下です。

「条例制定行為」は「処分」にあたるのでしょうか?

過去の記事でも説明しましたが、重要な事なのでここでもう一度簡単におさらいしてみましょう。

「処分」とは?

以下2点の条件を満たす行為のことです。

①公権力の主体たる国または公共団体が行う行為である(公権力性)

②その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められていること(個別具体的法効果性)

最一小判昭和39年10月29日から

「処分性」の判断にあたっては、「原告の実効的な権利救済を図る」などの+αの観点について言及する判例もありました。本判決も、「+α」の観点からの検討がなされています。

「処分性」の判断についてまとめると、次のようになります。

『処分性』の判断

①公権力性

+

②個別具体的法効果性(+α)

そもそも「条例制定行為」は「処分」にあたるのでしょうか?

「②個別具体的法効果」を有していないため、原則「条例制定行為」は「処分」ではありません。

「条例」は地方の議会による立法です。そして「立法」は基本的には特定の人だけを狙い撃ちするものではなく、現在および将来の不特定多数の人に影響を及ぼします。

「条例制定行為」は特定の人に直接に法的効果を与える作用ではなく、一般的抽象的にルールを作る作用にすぎません。

したがって「②個別具体的法効果性」がないと言えます。

「横浜市保育所条例事件」での判断を見ていきましょう!

最高裁は、本件「条例制定行為」の「処分性」を肯定しました

「横浜市保育所条例事件」では、原則通り「『条例制定行為』は『処分』ではない」との判決にはなりませんでした。なぜでしょうか?

条例の制定は,普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから,一般的には,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもないが———

判例では前提として、原則の「『条例制定行為』は『処分』ではない」ことについて言及しています(ただ、文末で「いうまでもないが」と言っているので、本件では原則をひっくり返すことにはなりそうです)。

「横浜市保育所条例事件」で「処分性」が認められたポイントとしては、以下2つです。

「横浜市保育所条例事件」で「処分性」が認められたポイント2つ

ポイント①法効果の観点

ポイント②取消訴訟によることの合理性(+α)

この説示では「本件条例制定行為が行政庁の処分と実質的に同視し得る」ことを導いています。

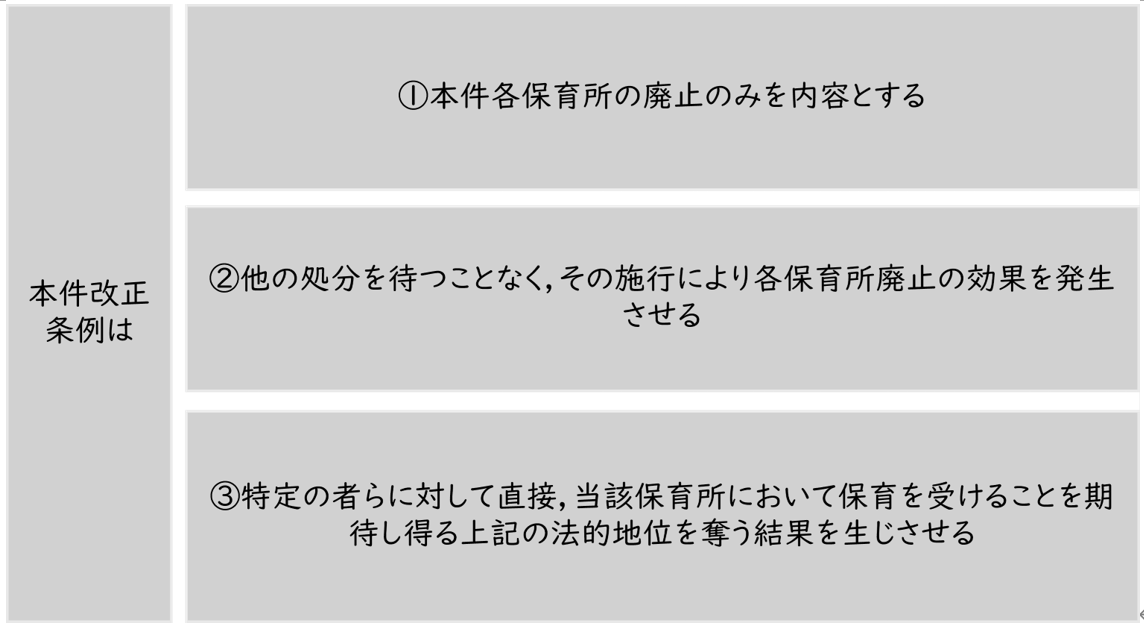

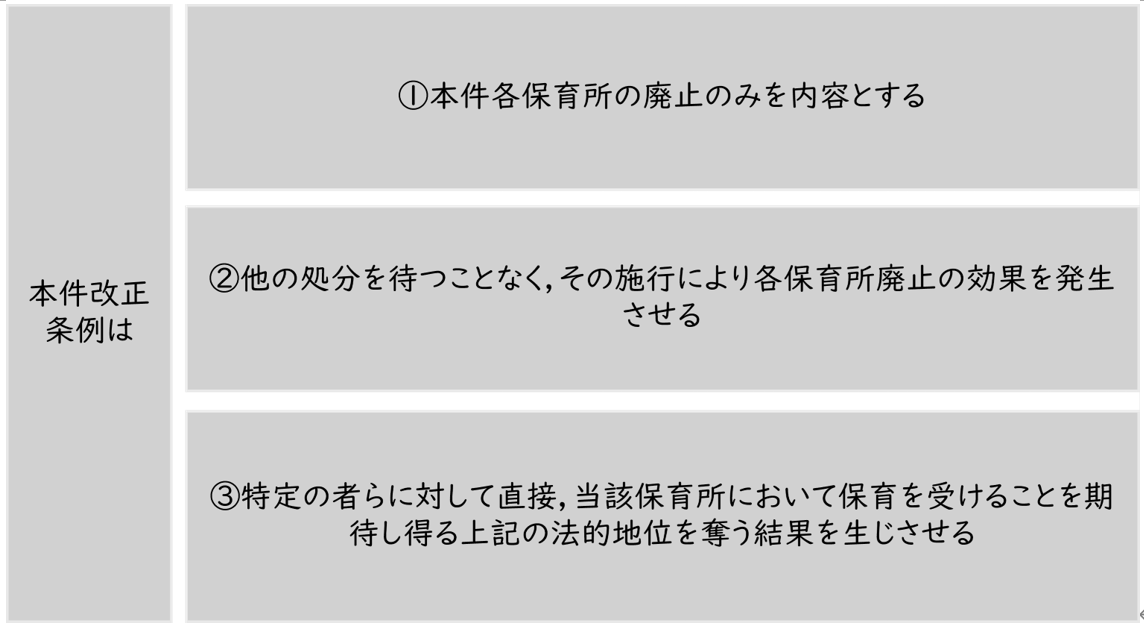

本件改正条例は,本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって,他に行政庁の処分を待つことなく,その施行により各保育所廃止の効果を発生させ,

当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから,その制定行為は,行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。

上記をまとめると、本件「条例制定行為」が、行政庁の「処分」と実質的に同視し得るとしました。理由は下の3点です。

本件「条例制定行為」が行政庁の「処分」と実質的に同視し得るとした理由

理由①本件各保育所の廃止のみを内容とする

理由②他の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させる

理由③特定の者らに対して直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせる

細かく見ていきましょう!

原則として「条例制定行為」に「処分性」が認められないのは条例が一般的抽象的なルールであって個別具体的なものではないからでしたね。

しかし、他の一般的な条例とは違い、本件条例は保育所の廃止のみを内容とする条例です。内容としては「個別具体的」なものといえそうです。

行政処分では、ルール(法律、条例など)があり、それを実際に適用する処分がなされて私人に対して権利制限などの法効果が発生するという流れ(条例+処分→効果)があります。

しかし、本件条例はそれだけで「保育所廃止の法効果」を発生させるという流れ(条例→効果)でした。即効果を発生させるという点で「処分」に近いと言えるでしょう。

特定の人の法的地位を直接に奪うものであれば「②個別具体的法効果」がある処分と同視できそうです。

本件では、その保育所の児童及び保護者という特定の人の、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を(判例の「上記の法的地位」とはこのような地位を指します)、条例制定により直接に奪うことになります。このような点で処分と同視できそうです。

この条例が施行されると、すぐに保育所は廃止され、それまでその保育所に通っていた子どもたちと保護者は「その保育所で保育を受けられる」という特別な立場を直接奪われてしまいます。

+αの観点として「取消訴訟により争うことの合理性」について説示しています。

市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が,当該保育所を廃止する条例の効力を争って,当該市町村を相手に当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し,勝訴判決や保全命令を得たとしても,これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ずるにすぎないから,

これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるかどうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり,処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効(行政事件訴訟法32条)が認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性がある。

本件条例の効力を争うとなった場合「原告は、取消訴訟の他にも当事者訴訟や民事訴訟を提起」することができます。しかし、民事訴訟や当事者訴訟の判決効は基本的に当事者間でしか効力を有しません。

本件では「その保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ずる」こととなります。

もし、この条例の効力を争うために、子どもや保護者が横浜市を相手に別の裁判(例えば、当事者訴訟や民事訴訟)を起こして勝ったとしても、その判決の効果はその裁判を起こした人と横浜市の間でしかありません。

するとどうなるかというと、本件条例が原告との関係でのみ効力を失いとなり、他の物との関係では有効となる、ことになります。

それはすなわち、本件保育所が原告との関係では市立保育所として存続し、他の者との関係では市立保育所としては廃止され、市立保育所に移行するということになります。そのような事態には対応することが難しいでしょう。

この条例が一部の人には無効でも、他の人には有効、というような、とてもややこしい状態になってしまいます。例えば、「Aさんの子どもは市立保育所に通えるけど、Bさんの子どもはもう市立保育所になる」といった具合です。

それに対して取消訴訟ならば第三者効がありますので、当事者以外の第三者にも判決効が及び、このようなややこしい問題を回避できます。

「処分の取り消しを求める裁判(取消訴訟)」で争えば、もし裁判所が「この条例は違法だ!」と判断した場合、その判決の効果は関係する全ての人に及びます(第三者効)。これによって、上記のような混乱を避けることができ、問題の根本的な解決につながります。

このような理由から、このケースでは「条例を作る行為を『処分』と認めて、取消訴訟で争えるようにするのが合理的だ」と判断し「処分性」を認めようとなりました。

余裕がある方は、判決文の抜粋を掲載しているから読み込んでみましょう!

判決文の全文は、こちらからご確認頂けます。

市町村は,保護者の労働又は疾病等の事由により,児童の保育に欠けるところがある場合において,その児童の保護者から入所を希望する保育所等を記載した申込書を提出しての申込みがあったときは,希望児童のすべてが入所すると適切な保育の実施が困難になるなどのやむを得ない事由がある場合に入所児童を選考することができること等を除ば,その児童を当該保育所において保育しなければならないとされている(児童福祉法24条1項~3項)。

平成9年法律第74号による児童福祉法の改正がこうした仕組みを採用したのは,女性の社会進出や就労形態の多様化に伴って,乳児保育や保育時間の延長を始めとする多様なサービスの提供が必要となった状況を踏まえ,その保育所の受入れ能力がある限り,希望どおりの入所を図らなければならないこととして,保護者の選択を制度上保障したものと解される。

そして,前記のとおり,被上告人においては,保育所への入所承諾の際に,保育の実施期間が指定されることになっている。このように,被上告人における保育所の利用関係は,保護者の選択に基づき,保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,保育の実施の解除がされない限り(同法33条の4参照),保育の実施期間が満了するまで継続するものである。そうすると,特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は,保育の実施期間満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができる。

ところで,公の施設である保育所を廃止するのは,市町村長の担任事務であるが(地方自治法149条7号),これについては条例をもって定めることが必要とされている(同法244条の2)。

条例の制定は,普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから,一般的には,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもないが,本件改正条例は,本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって,他に行政庁の処分を待つことなく,その施行により各保育所廃止の効果を発生させ,当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから,その制定行為は,行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。

また,市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が,当該保育所を廃止する条例の効力を争って,当該市町村を相手に当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し,勝訴判決や保全命令を得たとしても,これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ずるにすぎないから,これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるかどうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり,処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効(行政事件訴訟法32条)が認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性がある。

以上によれば,本件改正条例の制定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。

「横浜市保育所条例事件」は以下を示した重要な判例です。

原則として、条例を作る行為は「処分」ではないが、

その内容が特定の人に直接大きな影響を与え、裁判で争う必要性が高い場合には、例外的に「処分」として扱われることがある

今回の記事もお読みくださりありがとうございました。皆様の理解のお役に立てれば幸いです。

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。