【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

短答式試験で超上位の得点を獲得した人の経歴や勉強法、気になりませんか?

もちろん、気になります!

どんな人が、どんな勉強をしたんでしょう?

色々なお話をお伺いしたので、さっそく見ていきましょう!

こんにちは、法スタです。 多くの合格体験記を読んでも、「この人は元々優秀だから…」と、自分ごととして捉えられなかった経験はありませんか?

今回お届けするのは、そんな方にこそ読んでいただきたい、特別な合格者レポートです。

ご寄稿いただいたのは、令和7年の司法試験短答式試験で、なんと上位3位以内という傑出した成績を収めた方。しかし、その戦略の根幹にあるのは「特別な経歴は不要」というメッセージです。

予備校に頼らず、決して恵まれたスタートとは言えない状況から、いかにしてトップレベルの結果を出したのか。

予備校に頼らず、上位3位に?!

ますます気になります!

この記事で語られるのは、才能に頼る方法ではなく、誰もが実践可能な「再現性の高い」短答対策です。

きっと、皆さんの学習の指針となるはずです。

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

お伺いした情報をまとめてみました!詳細はその後の文章を読んでね!

私は、令和7年司法試験短答式試験において、175点中160点以上を取りました。受験者3,837人中上位3位以内という結果です。

なお、160点以上が3人しかおらず、他の2名の方が特定されるおそれが高まる行為はできないため、具体的な点数と順位は控えさせていただきます。大雑把に言うと、憲法40点以上、民法70点以上、刑法45点以上です。

私が、本記事を執筆させていただいた主たる動機は、私が普通の人であるから、多くの受験生に参考になる情報を提供できる蓋然性が高いからです。司法試験の超上位合格者は、皆さん、輝かしい学歴・経歴の持ち主であり、地頭がずば抜けて良いことが多いです。

そのような人の合格体験記を読むと、私もそうだったのですが、この人は頭が良いからこんなに高い点数が取れたんだな、自分には無理だと思う方が多いのではないでしょうか。

そこで、こんな人(私)にできたのであれば、自分にも絶対できる、自分も短答を攻略できると思ってもらうことを目的として、この記事を執筆させていただいています。

こんな人にもできるんだと思ってもらうために、まずは「自己紹介」をさせてください。

高校については、いわゆる自称進学校の出身で、東大・京大の合格者数は毎年0人という高校で3年間を過ごしました。

大学を言ってしまうと身バレにつながるので避けますが、いわゆる高学歴とされる大学ではありませんでした。「Times Higher Education」が発表している「World University Rankings 2025」においては、600位よりも下の大学です。ロースクール(以下、「LS」という。)についても、いわゆる上位ロー・難関ローではありません。

続いて、法律の詳しい「学習歴」について説明させてください。

大学では、法学部に所属していましたが、国家公務員志望であり、司法試験を受験するつもりが一切なかったため、基本書は刑法の1冊(刑法の授業で、小テストの範囲が特定の教科書のページ数で指定され、そこを読んだ前提での○×問題であったため)を除いて購入しませんでした(もちろん、学部在籍中に、判例集・演習本は1冊も購入していません)。

予習・復習は一切行わず、定期試験については、先生が授業で配布するレジュメを頼りに一夜漬けで何とか乗り切っていました。司法試験を受験するつもりはありませんでしたが、国家公務員として早く仕事を始めたかったことと、勉強が嫌いなので4年間も大学にいる苦痛に耐えられる気がしなかったので、早期卒業ができる法曹コースに入り、3年間で卒業しました。

このような形で法学部を過ごしていたため、大学3年次に受験した、国家公務員の筆記試験の専門科目の選択科目については、法律を選ぶことができず(過去問を流し読みしましたがほとんど何も分からず絶望しました)、人文系(共通テスト対策用の倫理・政治・経済の教科書を読めばある程度点数がとれる科目)を選択しました。

後述のとおり、LSへと進路変更したため、国家公務員試験は筆記試験だけ受験して辞めました。

以上のような形で学部3年間を過ごしたので、法律については「初学者」とも名乗ることができない「超ド素人の状態」で、LSの「既修コース」へと入学しました。

「国家公務員」から「LS」に急遽進路変更した理由は、法学部を卒業すればリーガルマインドを一定程度培えると期待し入学したものの、実際には、所属していた大学の法学部では法学部卒業を名乗れるほどのリーガルマインドを培うことができなかったからです。

予備校歴については、司法試験予備校(伊藤塾・アガルート・加藤ゼミナール等)の有料講座は1つも受講していません。論証集等の司法試験予備校が出版している各種書籍も一切利用していません(後述の短答過去問パーフェクト(以下、「短パフェ」という。)を除く)。

予備試験についても、1回も受験していません。

LS入学後に司法試験を受験することを決め、「1年3ヶ月」の学習期間を経て、令和7年司法試験を「在学中受験」しました。

LSを「法曹コース在籍者向け特別選抜」で受験し、面接試験しか受けていないため、論文式試験は受けておらず、LS入試のための勉強を一切せずに合格しています。その点でも、LSの一般入試を受験した司法試験受験生と比較して勉強のスタートラインはかなり遅れをとっています。

以上を読んでいると、皆さんの頭の中では疑問が湧いているのではないでしょうか。

なんでこの人が、短答で160点以上をとれたのかと。

その答えが気になる方は引き続き読み進めていただければ幸いです。

他のロースクール生と比べて、勉強を本格的に開始した時期が遅かったらしいけど、短答で160点以上って凄い…

どうしてなんだろう?続きのお話を聞いてみよう!

具体的な短答対策の話に入る前に、本記事のような司法試験受験経験者の記事を読む際の注意点について認識を共有させてください。

正直、短答対策よりも、この部分の記載を理解していただいた方が、最短かつ上位で司法試験合格を狙えると思います。

司法試験は合格者のうちの1位から最下位までの点数差が非常に大きい上に、点数をどのように稼いだのかという点がバラバラです。

すなわち、合格した人がどのような戦略で、結果的にはどのような形で試験を突破したのかが、千差万別であるということです。

令和6年司法試験の結果を見ると、最終合格者の総合点数の最高点は1205点である一方で、最低点は770点です。司法試験に合格した1592人は、435点もの幅広い点数の範囲に分布しています。このような状況の中、「司法試験合格」のためにはどうすれば良いのかという大雑把な軸で議論することの実益は乏しいです。

分かりやすい例でいえば、TOEICの900点、800点、700点の人が、スコア関係なくTOEIC合格という1つの肩書きに詰め込まれてしまうことと同じイメージです。TOEIC界隈では、目標スコア別に、教材や学習方法が細かくカテゴライズされています。

司法試験が、司法試験合格と一括りにされていることの試験対策面での異様さがお分かりいただけると思います。

具体的には、司法試験1000位合格にはそのための戦略(例えば、応用論点を全て捨てて、徹底的に基礎固めをする)があり、そこを目指す人が2桁合格の人の体験談(例えば、相対的に浮上するために最高裁判所調査官解説にまで目を通す)を聞いても、まったく参考になりません。TOEIC600点にはそのための勉強法があり、TOEIC900点を目指すためのアドバイスは害にしかならないのと同様です。

そうすると、目指すべき目標点数、順位をより具体的に設定した上で、そのための方法論を緻密に考えていく必要があります。

例えば…

総合点数800点を目標とする場合にも、点数をいかに稼ぐかは人それぞれです。

・短答が得意で140点を目標とするなら

論文で各科目約48点(100点満点)を目指すことになります。

・他方で、短答が苦手で93点を目標とするなら

論文で各科目約51点(100点満点)を目指すことになります。

1000点を目標とする場合を次に考えます。

・短答が得意で140点を目標とするなら、

論文で各科目約61点(100点満点)を目指すことになります。

・他方で、短答が苦手で93点を目標とするなら、

論文で各科目約65点(100点満点)を目指すことになります。

論文の点数の相場感を掴むために、労働法の得点別人員調をみると、65点は上位6.93%、61点は上位12.55%、51点は上位39.39%、48点は上位46.97%です(100点満点)。

ここから見えてくるのは、論文対策と短答対策の比重も、千差万別であるということです。

短答の目標を同じ140点に設定した場合でも、総合の目標点数が800点か1000点かによって、論文で取るべき順位には著しい差があります。後者は上位12.55%以内という極めて高い順位が求められる一方で、前者は論文で上位46.97%に入ればよいため、論文対策の比重も自ずと変わってきます。

例えば…

論文で上位46.97%に入ればよい人が短パフェを10周して短答で140点を取った体験談があっても、論文で上位12.55%に入らなければならない人が短答対策にそれほどの時間をかけられるかは疑問なしとしません。

司法試験は、論文式と短答式による総合評価であることから、短答対策だけを考える際にも、結局は、論文も含めた司法試験全体の受験戦略からの逆算が不可欠となります。

このような一例からも分かるように、司法試験受験者の体験談を読む際には、その人がどのような戦略で司法試験を攻略したのかというマクロ分析が不可避であり、短答式試験だけに焦点を当てたミクロ分析をしても、その情報に価値があるかは疑問です。

ここまで、総合点数の目標や、論文対策と短答対策の比重といった観点から、学習戦略は千差万別であることを概観してきました。これらにとどまらず、趣旨規範で差をつけるか、あてはめで差をつけるか、公法系で点数を稼ぐか、民事系で点数を稼ぐかなど、まさに無数の組み合わせがあるのが、司法試験です。

皆さん一人ひとりにとって、そのまま参考とし得る体験談は存在しません。皆さんが、数多くの体験談を批判的に検討して、自分の状況に鑑みて参考となる点をつまみ食いする形で、自分だけの戦略を立てる必要があるのです。

以上をまとめて標語的に示すと、

「輝かしい合格体験談は、無数にある正解の一つ。君の物語の脚本は、君が書け。」

「合格者の成功神話に囚われるな。君の現在地から、君だけの合格ルートを設計しろ。」

「勝者の語る『正解』に惑わされるな。合格に必要なのは、模倣ではなく、君自身の最適解だ。」

ということになります。

それでは、短答式試験の対策だけに焦点を当てるべき本記事では、どのような方向性で執筆するべきなのでしょうか。答えは、属人的な部分を除いたうえでの、短答高得点者からみた短答対策の客観的分析ということになると考えます。

短パフェを何周したか、論文対策と短答対策の比重、暗記方法等については極めて属人的な部分であり、再現性に欠けます。

それよりも、短パフェを完全にインプットした場合に令和7年短答は何点取れたのか、使う必要性がない教材はあるのか、傾向の変化といった、全受験生に共通する客観的分析を直近の受験者目線で提供した方が、幅広い受験生に対して有益な情報を提供できると思います。

ただ、私の具体的な短答対策についても、一応サンプルとして提供した方が、参考データが増える点でお力になれるかもしれないので、本記事の末尾に記載します。

ようやく、短答式試験の対策の具体的な話に入りたいと思います。

短答対策において最も重要な点は、「短答対策」などという勉強は実際には存在しないということです。

人間の脳は、「短答対策」のインプットとアウトプット用の記憶領域、「論文対策」のインプットとアウトプット用の記憶領域が截然と区別されているわけではありません。

「短答対策」用の青色のUSBメモリと、「論文対策」用の赤色のUSBメモリというように使い分けがなされるわけではないのです。

司法試験の論文式試験を解く時に、いわゆる「短答対策」として勉強した知識を使う機会は多いですし、

短答式試験を解く時にも、いわゆる「論文対策」として勉強した知識を使う機会は多いです。

アウトプットの方式がマークシートか論述式かが異なるだけで、聞かれる知識の内容はほとんど共通しています。つまり、我々が「短答対策」と信じて行っている勉強は、結果的に論文の答案の精度を上げる作業になっており、「論文対策」と称して取り組んでいる学習は、そのまま短答の選択肢を見抜く力に直結してしまっているのです。

結局のところ、それらは分けることのできない「司法試験対策」という一つの大きな勉強カテゴリーでしかなく、「短答対策」「論文対策」などと細かく区別すること自体がナンセンスだと言えるでしょう。

もっと踏み込めば、「短答対策」の代表格とされる「短パフェ」ですら、司法試験の論文式試験で問われる、条文や判例知識を学習する格好の素材であって、「短パフェ」は「論文対策」にこそ用いるべきものであるとすら言えます。

以上の点を強調したのは、令和7年司法試験短答式試験が、「短答対策」では太刀打ちできない内容であったからです。

具体的に、「短パフェ」(以下、本記事では、主として「短パフェ」を念頭に置くものの、平成18年から令和6年までの短答の過去問が全て解説付きで載っている教材も含めて、「短パフェ」と呼ぶことにする)を完全にインプットした場合に、「令和7年短答」は何点取れたのかをみていきましょう。

「短パフェ」の知識を完璧にしていれば、憲法は21/50(上位80%)、民法は53/75(上位23%)、刑法は41/50(上位18%)を取ることが可能でした。

これは、合計115点であり、順位1146位(上位30%)で、合格者平均の110.6点を4.4点だけ上回る水準です。これを高いとみるか低いとみるかは人によるかもしれません。私見では、「短パフェ」を完全にインプットしてすら、1146位、合格者平均をたった4.4点しか上回れないことは、「短パフェ」を頑張って周回された方々にとっては非常に酷な結果なのではないかと思います。

特に、気をつけて欲しいのは、これはMax115点であるということです。正直、「短パフェ」を完全にインプットできる人は少数派でしょう。

短パフェを7割程度しかインプットしていなければ、取れる点数はもっと下がります。「短パフェ」を周回していたとしても、通常の記憶力の人が「短パフェ」のおかげでとれる点数は、100点以下になるでしょう。

この令和7年短答からすると、そもそも短答式試験を「短答対策」、すなわち「短パフェ」で乗り切るという作戦が果たして今後も有効なのかという点に疑問が生じるところです。

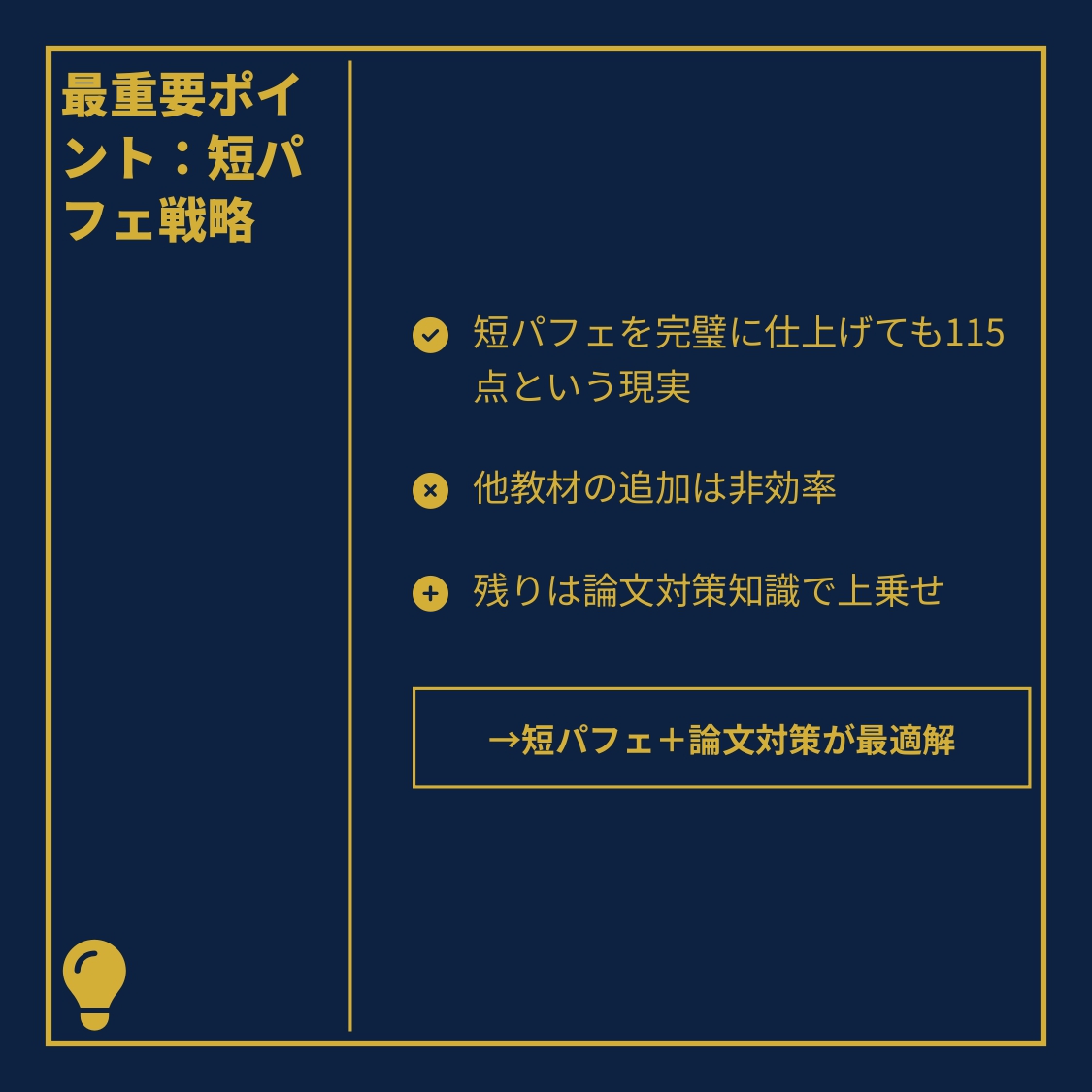

結論的には、「短パフェ」を極めてもたった115点しか取れないことをもってしても、「短パフェ」を完璧にすることが十分に合理的な短答対策の戦略であると断言します。

その理由は、消去法で、「短パフェ」(前述のとおりその他の過去問教材も含む)しか、合格者平均点を上回ることがほぼ確実に期待できる教材がないからです。

例えば…

「伊藤塾合格セレクション 司法試験・予備試験 短答式過去問題集」(以下、「合セレ」という)は、直近12年以内の問題を中心に過去問を厳選していることが売りですが、

「直近12年」という点と、「厳選している」という2点において網羅性に欠けます。

令和7年短答を見ても、平成18年、平成22年といった、平成25年より前の年度で1回だけ出題された選択肢の焼き直しがかなり多く、「伊藤塾合格セレクション」ではこれに対応できません。

繰り返しになりますが、「短パフェ」の「平成18年から平成24年までの過去問」までを完璧にインプットしても、115点しか取れないので、その部分を一切インプットしていなければ、取れる点数はさらに下がります。

何度でも強調しますが、「短パフェ」という過去問を全て網羅した教材を使っても、115点しか取れません。網羅性の点で「短パフェ」より劣る教材を使うことは、合格者平均点すらも割ってしまう可能性があるということです。

ただ、「伊藤塾合格セレクション」の価値は、ステップアップとして、短パフェを使う前に、よりページ数が少ない教材で基礎固めができるという点にあります。

私は最短経路でしか勉強していないのでクッションは挟んでいませんが、時間に余裕がある人は、「合セレ」→「短パフェ」という段階的な学習を行うことも十分に合理的な学習戦略であると思います。

以上のとおり、「短パフェ」よりも「網羅性が低い教材だけ」で、「短答対策」を行うことは非常にリスキーです。

反対に、「短パフェ」よりも「網羅性が高い教材」を使って「短答対策」を行うことは極めて非効率です。

例えば…

「司法試験&予備試験 完全整理択一六法」はその網羅性に定評があり、

弁護士の方ですら毎年購入している方がいるほどに、「条文や最新判例の知識」が体系的に整理されています。

しかし、そうなると、暗記のメリハリがつけられません。「短パフェ」であれば、選択肢の文章の中で正誤判断の核となるキーワードだけを覚えることが可能ですが、「択一六法」だと、教科書のように文章がひたすらに羅列されており、どの部分を丸暗記すれば良いのか分かりません。

もちろん、教科書を丸ごと暗記できるという類まれなる暗記能力を持った人であれば、「択一六法」もお勧めできますが、そのような特殊能力を持っていない人であれば、「択一六法」を短答対策に用いることはオーバーワークです。

吸収できないほどのインプットを行うと、結局は、最低限覚えるべき量すら完璧にすることができなくなってしまうリスクがあります。

これと同じ理屈で、「重要判例解説(以下、「重判」という)」や「判例百選」を短答対策で用いることもあまりにも非効率です。

基本的には、重要な判例はほとんど過去問で出題されており、短答で聞かれる判例知識は過去問で十分に対策できます。もちろん、「令和7年短答の憲法第16問」のA事件判決(ネタバレ防止のため伏せ字)のように、「短パフェ」で問われていない知識であるが、直近の重判である「令和4年度重要判例解説」を読んでいれば対策できる問題も出題されます。ただ、直近年度の重判からの出題は極めて少ないです。

例えば…

令和7年短答における、「憲法第2問ア」のB事件判決は、「平成24年度の重判」、

「憲法第6問イ」のC事件判決は、「平成20年度の重判」に掲載されています。

その上、A、B、C事件は、受験生が入手可能であった「憲法判例百選第7版」には掲載されていません。

過去問で出題されたことがない、すなわち「短パフェ」では対策できない判例知識については、直近年度の「重判」や「憲法判例百選」でも対応できないのです。

以上を踏まえると、脇道に一切それることなく、とりあえず「短パフェ」を仕上げるということが短答対策の基本となります。「短パフェ」で対策できないような条文知識や判例知識は、それを効率的に学習しうる教材は存在しないからです。

今までに出題されていない民法の条文を全て素読して暗記したり、直近年度の重判に目を通したり、短答対策のためだけに判例百選で細かい判例の言い回しまで記憶したりすることは、コスパがあまりにも悪すぎます。

つまり、短答対策としては、115点分(合格者平均点を少し上回る程度)を「短パフェ」の学習で確実に取りに行き、その上で何点取れるかは、自分がインプットした論文対策の知識がどれほど活かせるかに懸かっています。115点を超える部分は、「短答対策」として勉強するのではなく、「論文対策」をした場合の副次的効果として捉えるしかないのです。

この点で最も気をつけて欲しいのが、「令和7年の短答合格者で高得点を取った方」の体験談のファクトチェックです。例年と同じような体験談であれば、「短パフェ」を周回したからこそ、高得点を取ることができましたという人が多数出現することが予想されます。

しかし、客観的事実としては、「短パフェ」の知識を完璧にしていても、憲法は21/50、民法は53/75、刑法は41/50、合計115点しか取れなかったのが令和7年短答です。憲法で22点以上、民法で54点以上、刑法で42点以上、合計116点以上取っている人は、「短パフェ」からは得られない知識を使って点数を稼いでいます。

これが先程述べた、「論文対策」と称して取り組んでいる学習は、そのまま短答の選択肢を見抜く力に直結しているということです。

「短答の高得点者」が、高得点を取れた理由は短パフェ周回にあるのではなく、その人が行った「論文対策が活かせたから」であるという点は頭の片隅に入れておいてください。

以上のように、短答式試験の対策としては、

「短パフェ」を確実に仕上げた上で、プラスアルファは自分の論文知識に期待するというのが最も合理的な無駄がない戦略

になります。

ここまでが、短答式試験の全般的な対策指針となります。

続いて、各科目ごとに詳しく分析していきます。

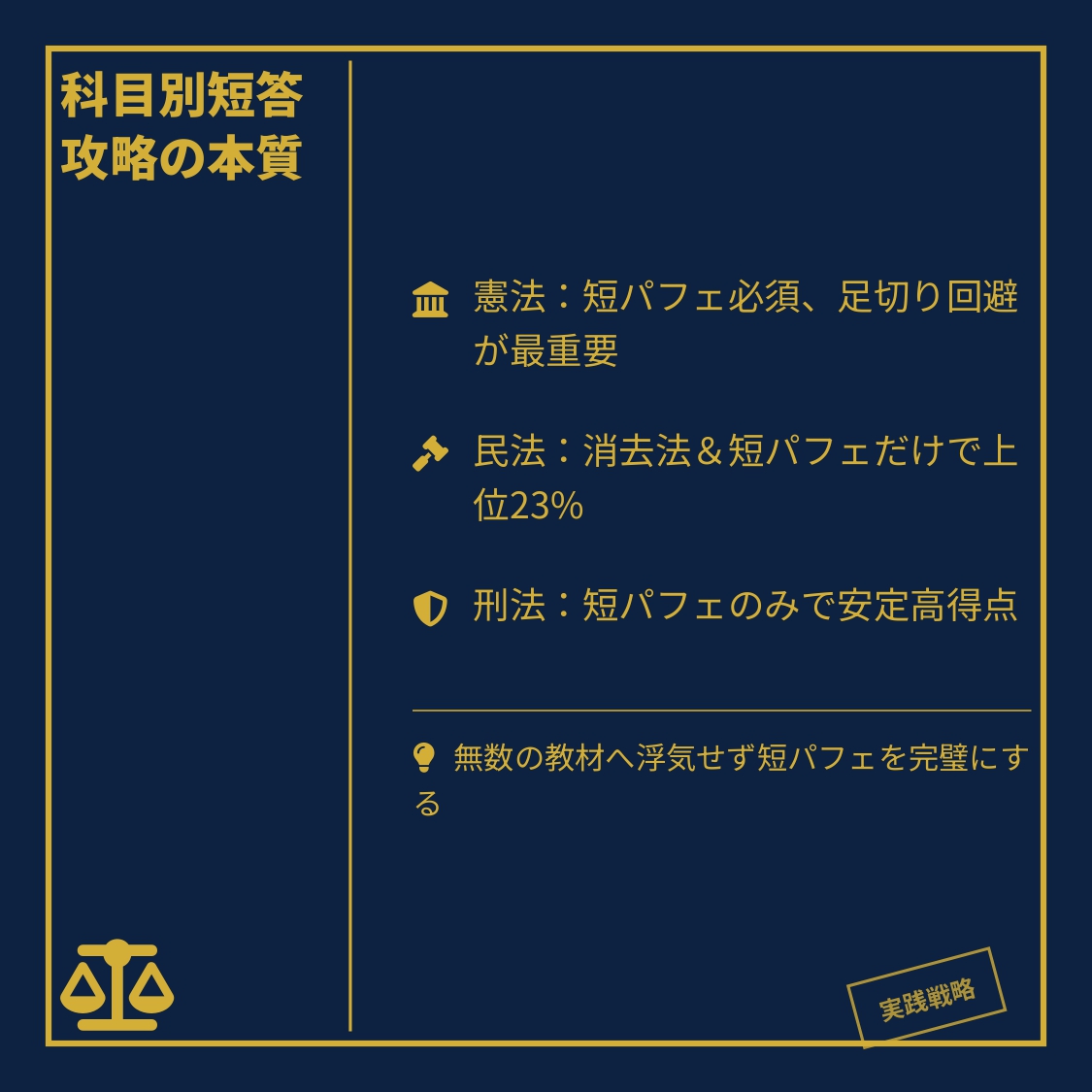

憲法は、586人もの受験生が足切りされるという悲劇が起きました。

短答式試験においては、平均点に関わらず、満点の40%点(憲法の場合50点中20点)を下回った場合には、足切りとなります。

参考までに…

憲法で足切りとなった人数は、令和6年をみると317人、令和5年をみると105人、令和4年をみると113人、令和3年をみると75人となっています(受験者数は各年3000人以上4000人以下で推移している)。今年の586人という足切り人数は突出して多く、例年と同じ難易度であったと評価することは不可能でしょう。

この理由は非常に明確で、「短パフェ」の知識を完璧にしていても、憲法は21/50点しか取れないように出題がなされたからです。

平均点をみても、25.5点と足切りの点数に近接しており、得点分布をみても、20点から25点の範囲に受験者3837人中1037人、27%もの受験者が分布しています。「短パフェ」で取れる21点を持ち点として、後は重箱の隅をつつくような問題を知識として知っているかという実力勝負となってしまったため、多くの受験生は21点からの伸びが鈍化してしまいました。

今回の憲法で最も特異な点は、直近年度の「重判」や「憲法の判例百選」には掲載されておらず、「基本書」にも必ず記載されているとはいえない「マイナー判例」が複数出題されたことです。

ネタバレになるので事件名は記しませんが、判決の年月日を記します。第2問アはH24.2.2、第6問イはH20.6.12の最高裁判例でした。ちなみに、第2問も第6問もアイウ全ての記述の正誤を正答しなければならず、部分点はないので、それぞれ他の2つの記述を完全に分かっていたとしても0点となってしまう形でした。

もう1点特異だったのが、重箱の隅をつつく問題が、憲法の条文知識で解ける問題ではなかった点です。

今までの年度の問題では、憲法の細かい条文知識を聞く問題が正答率の低い問題として用意されていました。しかし、令和7年については、ネタバレになるので、詳細は記せませんが、憲法の条文知識とはかけ離れて、さらには標準的な基本書にも記載がないような問題が数多く出題されました。

以上を踏まえてどのような対策が有効か、7月20日に短答を受けてからずっと真剣に考えてきました。その答えとしては、諦めるしかないという結論に達しました。

「短パフェ」の知識を完璧にしていても、憲法は21/50しか取れない出題がなされたということは、逆にいえば、司法試験委員会が意図的に「短パフェ」を完璧にしてさえいれば(特定の書籍を念頭に置いているわけではなく、今までに出題された過去問を基準にしているのでしょう)、ギリギリ足切りは免れるように出題してるとしか考えられません。そして、そのような一線を超えていないからこそ、後の29点分は、頑張った受験生でも点数が取れないような意地悪な問題を気兼ねなく出題できているのです。

一応考えられる対策としては、正答させるつもりがない問題を正答できるように、色々な先生の憲法の基本書をしらみつぶしに暗記することが挙げられます。

しかし、コストは大きい一方でどれだけの効果が見込めるか疑問です。そもそも、誰かの基本書に記載されている事項でないと出題できないという制約がない以上、努力が徒労に終わる可能性も多分にあります。

以上のような悲しい現実がありますが、さらに悲報はあります。「短パフェ」で21点取ることが可能であったというのはMAXの話です。「短パフェ」を完全にインプットしていれば、21点は確実に取りきることが可能であったという話です。

現実的には、「短パフェ」を7割程度もインプットできていない受験生も多いため、そのような場合には、「短パフェ」を主観的には努力して周回していても、実際は足切りされる点数しか取ることができません。

そうなると、「短パフェ」を頑張ってもどうせ21点しか取れないのに、「短パフェ」を完璧にインプットしないと足切りに引っかかるという阿鼻叫喚の地獄絵図が生じています。無責任なことを言えば、試験というのは、非常に難化した次の年は驚くほど易化するという一般常識があります。ただ、このような経験則も絶対とは言えません。

来年も同様の出題傾向が続くのだとしたら、高得点を取ることは諦めて、足切りに遭わないためだけに、「短パフェ」を完璧にする必要があります。多くの人にとっては、司法試験というのは人生を賭けた試験です。なるべくリスクを最小化したいと考えて、最悪の事態を想定して準備する人が多いでしょう。

そうなると、憲法の「短パフェ」を完璧にすることは、「安全な選択肢を取りたい人」にとっては絶対の使命となってしまったといえるでしょう。

民法は例年通りの傾向が3科目の中で最も強かったです。「短パフェ」の知識を完璧にしていれば、53/75点を取ることができ、これは受験者3837人中909位、上位23%に当たります。条文素読、民法の判例百選、基本書知識など、学習の幅を広げなくても、「短パフェ」の知識を完璧にするだけで上位23%に入れました。

民法は、「短パフェ」をやっておけば上位層に入れるし、むしろ「短パフェ」だけをやっていれば良いというのが、端的な対策方針です。

なぜ、民法は、「短パフェ」だけで上位が取れるのかという詳細な分析を示します。理由は明快で、「憲法」、「刑法」と明らかに異なる出題形式だからです。

「憲法」は…

全ての設問について、「全ての記述について正誤判断を行う」必要があります。つまり、マークシート方式で御用達の消去法なる奥義は完全に封じられています。

「刑法」も…

一定数の設問で「全ての記述について正誤判断を行う」必要があり、消去法が使えない場合も多々あります。消去法が使えない場合には、全ての記述の正誤を判断する必要があり、より多くの知識量が要求されます。

一方で、「民法」だけは特殊で、全ての設問が、アからオの5つの記述の中から誤っている又は正しい2つの組み合わせを選択させる形式です。

しかも、5つの記述の中から2つを選ぶ組み合わせは、10通り存在するにも関わらず、設問では、5通りの組み合わせしか提示されていません。さらには、1アイ、2アオなどの組み合わせが提示されますが、その5通りの組み合わせについて、同じ記号は2回だけ使われるようになっています。

例を示すと…

1アイ、2アオ、3イウ、4ウエ、5エオという形です。このような出題形式だと、なぜ点数が取りやすくなるのかというと、消去法の破壊力が抜群となるからです。上記の例で、アからオの記述の中で正しいものを2つ組み合わせるという設問を想定します。

アとエが誤っていることが分かった場合には、1、2、4、5を消去法で消すことができ、自動的に3が正解だと分かります。つまり、本来ならアからオの全ての記述について正しいのか検討し、正しいと分かったイとウの組み合わせである3を選択するという流れになるはずが、アとエの正誤判断だけですぐに3という正解を導き出すことができてしまうのです。

すなわち、5つの記述のうち「2つのみの正誤」を判断しただけで、その設問の点数を獲得することができてしまいます。

消去法とは逆に、狙い撃ちで回答する形で、5つの記述のうち、アエオが分からなかったとしても、イとウが正しいと分かれば3だと正解できるみたいな設問(例①)もあります。

40%の知識でも、100%の配点をもらうことができる設問が多数出題されることこそが民法の魅力です。もちろん、全ての設問について、消去法がここまで上手くいくような組み合わせになっているわけではないです。

とはいえ、そもそも、5つの記述から2つ選ぶという場合には、最悪の場合であっても、5つのうち4つの正誤を判断できれば必ず正答できます。そのため、80%の知識でも、100%の配点をもらうことが全ての設問において可能です。

以上を簡潔に言えば、37問✕5つの記述=185もの記述について本来は全て正誤判断すべきところ、消去法や狙い撃ちで正答できる設問も多く、実質4割程度しか分からなくても、53点など上位の点数を狙えてしまうということです。このことと、「民法」は「短パフェ」だけで上位が取れるということが繋がってきます。

というのも、「憲法」は消去法が使えないため、今までに出題されたことがない知識が問われた場合にはその設問は0点になってしまいます(部分点がない設問の場合)。

例えば…

アイウの記述のうち、アとウの正誤が判断できても、イが分からなければ0点です。

しかし、「民法」の場合には、たとえ「短パフェ」では対策できない記述が出題されたとしても、消去法や狙い撃ちで正答できる設問の場合、「短パフェ知識」では分からない記述について正誤を判断しなくても正解の組み合わせが判別できる場合があり、「短パフェ外」の範囲から出題されても失点することがないのです。

上の例①で、イとウが「短パフェ知識」により正しいと分かる場合には、アエオが短パフェ外の範囲から出題されてもそれは点数に全く影響しません。

以上の民法の出題形式を踏まえれば、「短パフェ外」の範囲からも出題され得ることを過度に警戒する必要が全く無いため、とりあえずは「短パフェ知識」を完璧にしさえすれば、条文素読、民法の判例百選、基本書知識など、学習の幅を広げる必要は一切ありません。

特に、「民法の短答対策」として「条文素読」だけは、お勧めできません。

「憲法」であれば、たった99条しかないため、素読も現実的ですが、「民法」は枝番となっている条文も含めて1100を超える条文があります。活字が大好きという特殊な場合を除けば、条文を素読すること自体が大きな負担であるのに、その量も膨大であり、しかもそれを全て暗記するというのは到底、現実的な学習方法とは思えません。

「条文素読」が推奨できない最も大きな理由は、費用対効果が悪すぎる点にあります。

上記のとおり、かかるコストは膨大である一方で、はたして「条文素読」のおかげで何点取れるのかという点が疑問です。というのも、よく条文知識が出題される分野(先取特権等)であれば、条文の素読なんてせずとも、「短パフェ」をやっていれば正答できることが多いです。すなわち、条文の素読のおかげで点数が取れるような分野は、その条文は過去にも出題されたことが多いため、「短パフェ」をやっていれば点数が取れてしまうことが多いのです。

とはいえ、今年も、「短パフェ知識」では解けないが条文を知っていれば解けた設問が3問6点分出題されています。ただ、聞かれている条文知識が細かすぎて、条文を素読したという程度で正答できるような設問ではありませんでした。まさに、条文を一言一句暗記していたなら正答できたであろうという設問でした。

「条文素読」が効果を発揮するのは、このレベルまで極めた場合であるというのは事実として認識しておいた方が良いです。さらっと読んだ程度で、本番でパッと思い出せるという人は少ないでしょう。「条文素読」をするなら、かなり力を入れて取り組まないと苦労が水泡に帰する公算が大きいです。

しかも、「条文素読」に時間をかけてもたった6点分しかアドバンテージを得られないのであれば、むしろその時間を論文対策に時間をかける方が司法試験の戦略としては合理的でしょう。以上の点を踏まえて、コスパを徹底的に検討したうえで、条文素読をやるかを決めることをお勧めします。

ここまでをまとめると、民法は「短パフェ」をやっていれば十分です。条文素読、民法の判例百選、基本書知識など、学習の幅を広げた途端に、学習すべき範囲が膨大となってしまいます。

「短パフェ」で得られる53点より上を目指すのは困難な道のりです。

なぜなら、高得点域では、学習における限界効用が逓減するからです。同じ1時間の勉強で得られる点数の上昇分はどんどん減っていき、60点以上でたった1問を正解できるようにするために、どれほどの学習時間を費やせばよいのか、もはや想像もつきません。

「短パフェ」という学習すべき範囲が明確な教材のみをやっていれば上位23%に入れるということに感謝して、それ以上の高望みはしないことが、論文も合わせた司法試験に合格するためには合理的な戦略といえます。

刑法は特段言うべきことがないというのが本音です。「短パフェ」を完璧にしていれば、刑法は41/50(上位18%)を取ることが可能でした。

「短パフェ」知識で8割を取れたのは今年の短答で唯一の科目であり、上位18%に入れたという点でも短パフェ知識だけで最も上位を取れた科目です。

得点別人員調をみても、33点が上位51.77%となっており、過半数の受験生が得点率66%以上を取れたことからも、何らか特別の対策が必要な科目とはいえません。

あえて今年の刑法に特異であった点を挙げれば…

長めの文章の空欄を補充する、いわゆるパズル問題が、9問も出題されたことでしょう。

ただ、実際には、パズルといえるほど論理的思考力が問われる問題ではなく、単純に知識で解くことができる問題でした。しかし、ただの短文の正誤問題に比べたら圧倒的に処理に時間を要します。

例年の問題と比べたら、その分解答に要する時間は増加します。例年の問題を解き終わらなかったり、かなりギリギリまでかかってしまう人は、今年は解き切ることが不可能でした。逆に、例年の問題をかなり余裕をもって解き終えられる人にとっては、バッファがあったので、今年の問題でも解き終えることが可能でした。

そうすると、今年の刑法の傾向変化をもって、パズル問題対策に力を入れるというのは、やや的外れな感は否めません。

力を入れるべきは「今までどおり通常の短答対策」であって、短文の問題を高速で処理できるように特訓しておけば、パズル問題を解く時間は充分に用意できます。そして、今までどおりの通常の短答対策によって大量の知識をインプットしてこそ、それがそのままパズル問題を解く土台になります。

各科目ごとに「短パフェ」を完璧にしていれば、何点取れたかを示しました。「短パフェを完璧に」ということ自体が不可能だと思う人もいるでしょう。しかし、不可能なのでしょうか。

短答対策として、判例六法、判例百選、重判、条文素読、基本書、択一六法というように盛りだくさんの教材を使っている人が受験生には多いです。他の教材に浮気せず、ひたすらに短パフェのみを極めれば良いのであれば、完璧にインプットすることは十分可能です。

巷では、論証集なるものが流行しており、8科目もあるのに、きちんと暗記できている人が多いです。あんなにも長い趣旨規範を大量に覚えられる暗記力があるのであれば、「短パフェ」のインプットはむしろ容易です。

「短パフェ」は、選択肢の文章を丸暗記する必要が一切なく、正誤判断の基礎となるキーワードのみ覚えれば良いだけです。しかも、論証は、白紙の答案用紙に0から書かなければなりませんが、短答は、答えは全て設問のどこかに書いてあるのであって、記述を読んだ上で、正しそうか誤ってそうか漠然と判断できる程度のあやふやな記憶でも乗り切ることができます。英検やTOEICの語句穴埋め問題で、4つ選択肢があった場合に、この単語がこの文章に合いそうというフィーリングで解ける程度の記憶で良いのと同様です。

とりあえず「短パフェ」を極めれば、ほぼ確実に合格者平均点を上回ることができ、民法では上位23%、刑法では上位18%すら目指す余地があるという希望に胸を膨らませて、「短パフェ」を完璧にインプットすることに心血を注ぐことをお勧めします。

上記のような盛りだくさんの教材を使って短答対策をする時間的余裕があるのであれば、「短パフェ」を完璧にインプットするために使える時間も捻出することができるはずです。

冒頭で述べたように、私自身の具体的な体験談は先例的価値は低いですが、サンプルとして提供します。

私は、法科大学院入学後に司法試験受験を決意したため、基本書の通読経験なしで、既修1年目の前期が始まりました。

前期の間はLSの授業の予習課題が忙しく、基本書を通読する暇がないまま、夏休みが始まりました。このタイミングで、「短パフェ」に着手することにしました。

基本書の知識すらないまま「短パフェ」を始めたので、当然全く分からない知識ばかりで、結局、憲・民・刑の初回の1周のためだけに「1ヶ月半の夏休み全て」の学習時間を費やすことになりました。

夏休みが終わり、後期が始まると、またLSの授業の予習課題が忙しく、結局、「短パフェ」の2周目には入れませんでした。

春休みになると、いよいよ5ヶ月後に司法試験が迫っており、「短パフェ」よりも、「基本書の通読」を優先せざるを得なくなりました。

結局、「基本書の通読」が司法試験2週間前になっても終わりませんでした。とはいえ、短答対策も捨てがたく、民法の「基本書の通読」を全て捨てて、「短答過去問で補う方針」に転換しました。

本番まで2週間を切っている中で、解説が詳しい「短パフェ」を読む余裕はなかったため、TKCの「短答式過去問題演習トレーニング(LS生なら使えるシステム)」という解説がコンパクトな過去問教材で平成18年から令和6年分までを憲・民・刑、一気に解きました。流石に本番2週間前であれば、基本的な条文・判例はインプットできている状態です。

そのため、2週間でもギリギリ解き終えることが可能であるとともに、基本的な条文・判例の設問は解けるので、間違う問題の数も少なかったです。そこで、スマホで短答式過去問題演習トレーニングを解きながら、間違えた問題だけマイフォルダという後から解き直したい問題を保存できる機能に移しました。

短答式試験の前日の論文式試験が14時45分に終わり、自宅には16時30分には帰れたので、とりあえず22時までは休憩しました。22時から、ひたすらマイフォルダの問題を解くという作業を開始しました。結局、これが、短答式試験当日の朝4時30分までかかり、2時間だけ寝て、短答式試験に臨みました。

以上の戦略を端的に言えば、司法試験直前期ではない余裕があるうちに、「短パフェ」を1周しておき、「1回は見たことがある問題」という脳が記憶しやすい素地を作っておき、後は、司法試験の2週間前という「超直前期」に一気に詰め込んで、短答当日もほぼ徹夜をして、短期決戦で乗り切るというものです。

「短パフェ」1周目

実施時期:司法試験直前期ではない余裕のある時期

目的:「1回は見たことがある問題」という脳が記憶しやすい素地を作る

「短パフェ」2周目

実施時期:超直前期(司法試験の2週間前)

目的:一気に詰め込んで、短答当日もほぼ徹夜をして、短期決戦で乗り切る

このような直前詰め込み戦法であるからこそ、「短パフェ知識」は完璧な状態で、短答式試験を受けることができました。自分の解答を確認したところ、「短パフェ」を完璧にしていれば、解けた115点分は全て正答していました。

後、話すべき点は、「短パフェ知識」では解けないはずの45点以上分をいかにして稼いだのかという点になります。

私は嘘が嫌いなので正直に言うと、45点以上分は、「単なるまぐれ」としか言いようがないと分析しています。

例えば、「憲法」の論理問題で…

「『bの見解がaの見解の批判となっているか』という設問で正答できた理由」は、どちらが正解でもおかしくないと考えたが(様々な文献を検討した現在でもどちらが正解でもおかしくないと確信しています)、たまたま法務省の正解と同じように解答できたからというだけにすぎません。

「刑法」で…

「短パフェでは出題されたことのない判例が出たにも関わらず、正答できた理由」は、LSの刑法の授業で、たまたま自分がソクラテスで当てられたところで、鮮明な記憶があったからというにすぎません。

「民法」で…

「短パフェでは出題されたことのない判例が出たにも関わらず、正答できた理由」は、LSの労働法の授業で、たまたま自分が予習課題で理解に苦しんだ判例であったために鮮明な記憶があったからというにすぎません。

まとめると、たまたまLSの授業でやっていた上に、かつ、自分がたまたま鮮明に覚えている事項であれば、「短パフェ」知識で解けない設問も解けたというだけです。

LSでどのような内容を教えるかは、各LS、各先生、さらには各年度ごとにあまりにも幅が大きく、短答の問題も膨大な範囲からどこが出題されるかは分からないため、必ずしも45点以上分がたまたま授業でやった範囲から出題されるわけではないです。

短答で高得点を取られた方の多くは、自分の勉強方法のおかげで高得点を取れたと説明しますが、果たして本当にそうなのかは、高得点を実際に取れた自分の体験をもってしても、かなり疑問です。

短答対策教材のうち、ある程度の得点がほぼ確実に取れるのは「短パフェ(全年度の短答過去問が収録された教材含む)」だけであり、「短パフェ知識」では解けない部分を、確実に上積みして取れる教材は存在しないと言ってよいでしょう。

これは、試験の作問者の視点に立てば分かります。過去問で出題されていない重箱の隅をつつく問題ばかり出してしまうと、ほとんどの受験生が各科目の足切りに引っかかって、それだけで合否が決せられ、もはや論文式試験の意味がなくなってしまいます。

「司法試験委員会」は、短答式試験の出題方針について「基本的事項に関する内容を中心」とすることを明言しています。平成18年度から令和6年度まで19年分もの過去問が存在する中で、基本的事項はほぼ出題され尽くしており、過去問で出題されたことがない基本的事項はほぼ存在しません。

そうすると、「基本的事項に関する内容を中心」とするというのは、「過去問で問われた基本的事項に関する内容を中心」とすることとほぼ同義です。

そうだからこそ、過去問が全て掲載された「短パフェ」を完璧にすることで、合格者平均点を上回る程度をほぼ確実に取ることができるのです。

そして、逆に、「中心」とするということは、基本的事項ではない内容も一定量出題することが予め明言されているということです。この基本的事項ではない内容を、確実に得点できる教材が本当にあるのでしょうか。

例えば…

令和7年の短答において、短パフェ知識では解けない問題について、Aという教材を使うとプラス10点分が取れたとします。そうだとしても、令和8年の短答でも、Aという教材でプラス10点が取れるのかは不明です。

繰り返しになりますが、基本的事項ではない設問は、どこから出題してもいいのです。憲法がそうであったように、10年以上も前の重判でしか触れられていないようなマイナー判例を出題することも完全に「司法試験委員会」の裁量の範囲内となってしまっているのです。

この点を踏まえると、前述のとおり、

短答式試験の対策としては、「短パフェ」を確実に仕上げた上で、プラスアルファは自分の論文知識に期待するというのが最も合理的な無駄がない戦略になります。

長文をお読みいただきありがとうございました。

本記事をきっかけに合格者の体験談を批判的に検討できる受験生が増えるとともに、本記事が自分なりでコスパの良い勉強方法を確立する契機となれば幸いです。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。