【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする短答の対策をする際に「ほかの人ってどうやってるのかな?」と思うことはありませんか?

今回は、令和7年度司法試験の短答式試験で「合格者平均点」を獲得された方へのインタビューを通じて、その具体的な対策法をまとめた記事です。

法スタでは、短答式試験の目標点を「合格者平均点」に設定することを推奨しています。まさにその基準を達成された方々にご協力いただき、実際にどのように学習を進めてきたのかを“短答対策レポート”として執筆していただきました。

質問項目はこちらで整理しましたが、回答はすべて短答式試験合格者ご本人の体験に基づくリアルな声。机上の空論ではなく、合格を勝ち取った受験生の生きた勉強法が詰まっています。

短答式試験対策に悩んでいる方にとって、必ずヒントになるはずです。ぜひ本企画を参考に、ご自身の学習計画に取り入れてみてください。

まず「回答者の基本情報」を、見ていきましょう!

今回協力頂いたのは「リング」さんだ。

今回は、どんな人が解答してくれたのかな?

経歴を教えてください

※出身ロースクール、既修or未修、修了年度、受験回数、予備試験の合否、受験歴など。匿名性確保の観点で難しい場合には、記載されておりません。

経歴を教えていただきました!

<経歴>

早稲田大学法学部

早稲田大学ロースクール 既修

修了予定年度:2025年度

受験回数:2025年が初めて

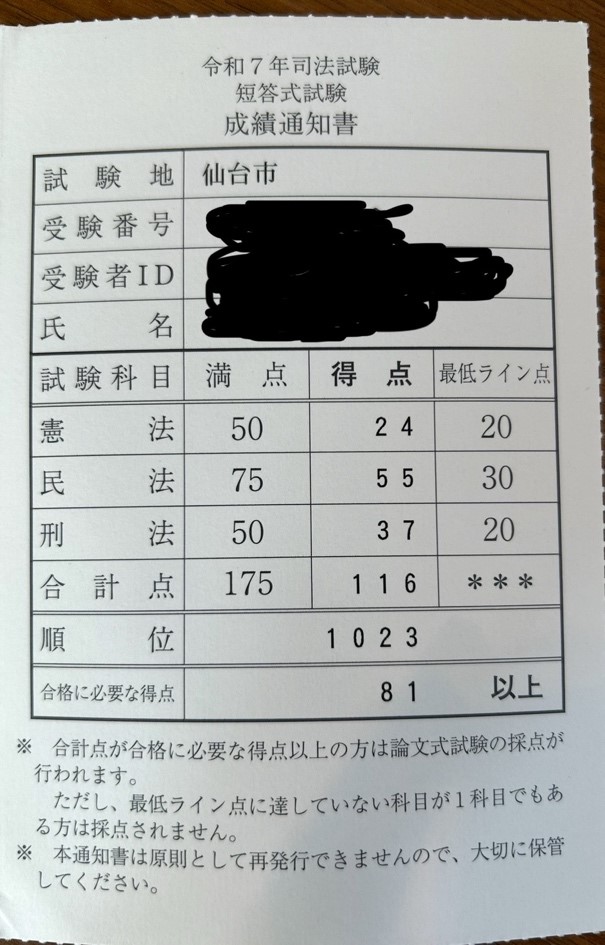

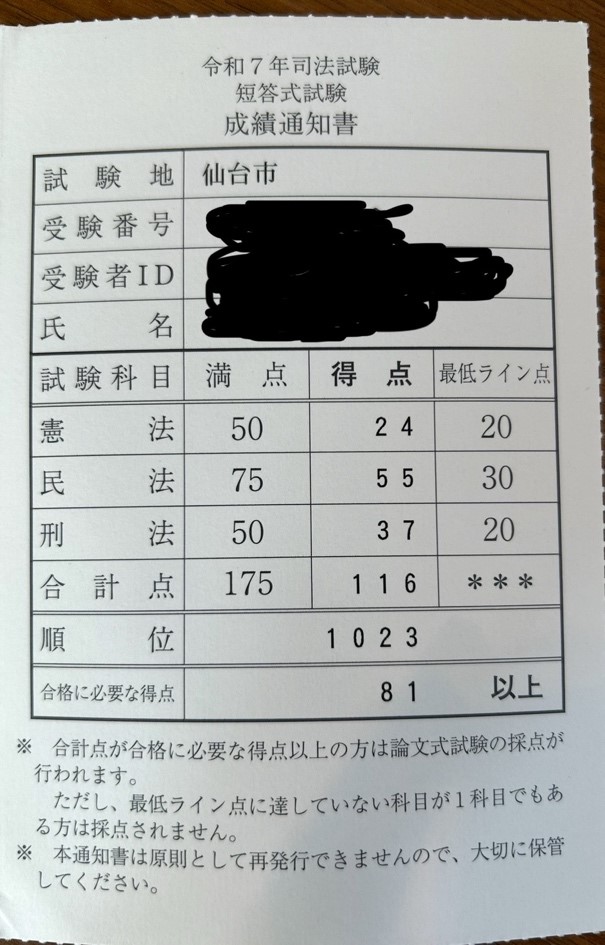

今回の短答式試験の結果を教えてください

総合得点、各科目の得点、合格者平均点との比較など

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 憲法 | 24点 |

| 民法 | 55点 |

| 刑法 | 37点 |

| 総得点 | 116点 |

・順位:1023位

・合格者平均点:110.6点

短答式試験対策全体は、どのような「方針・戦略」で臨まれましたか

各科目のバランス、重点科目の設定、時期別の対策方針など

一言で言えば、論文偏重方針で全体の勉強を行いました。短答の勉強は目に見えて結果に直結し勉強していて楽しいのですが、論文の1点は短答における1.75点に相当し、短答で高得点を取っても論文で重要な事実の摘示を怠るなどのミスで一気に逆転してしまうと考えたからです。

そこで、短答対策は6月に入るまでに終わらせて、司法試験短答式試験の前日にざっと自作メモを見返す以外はしませんでした。しかし、合格者平均点を超えていたことからすれば抑えるべきことを抑えていれば日にちが経とうと安定した点数を取れることの証左となったと思います。

ここからは具体的な対策について述べようと思います。主に使用した教材は辰巳法律研究所の『短答過去問パーフェクト』です。

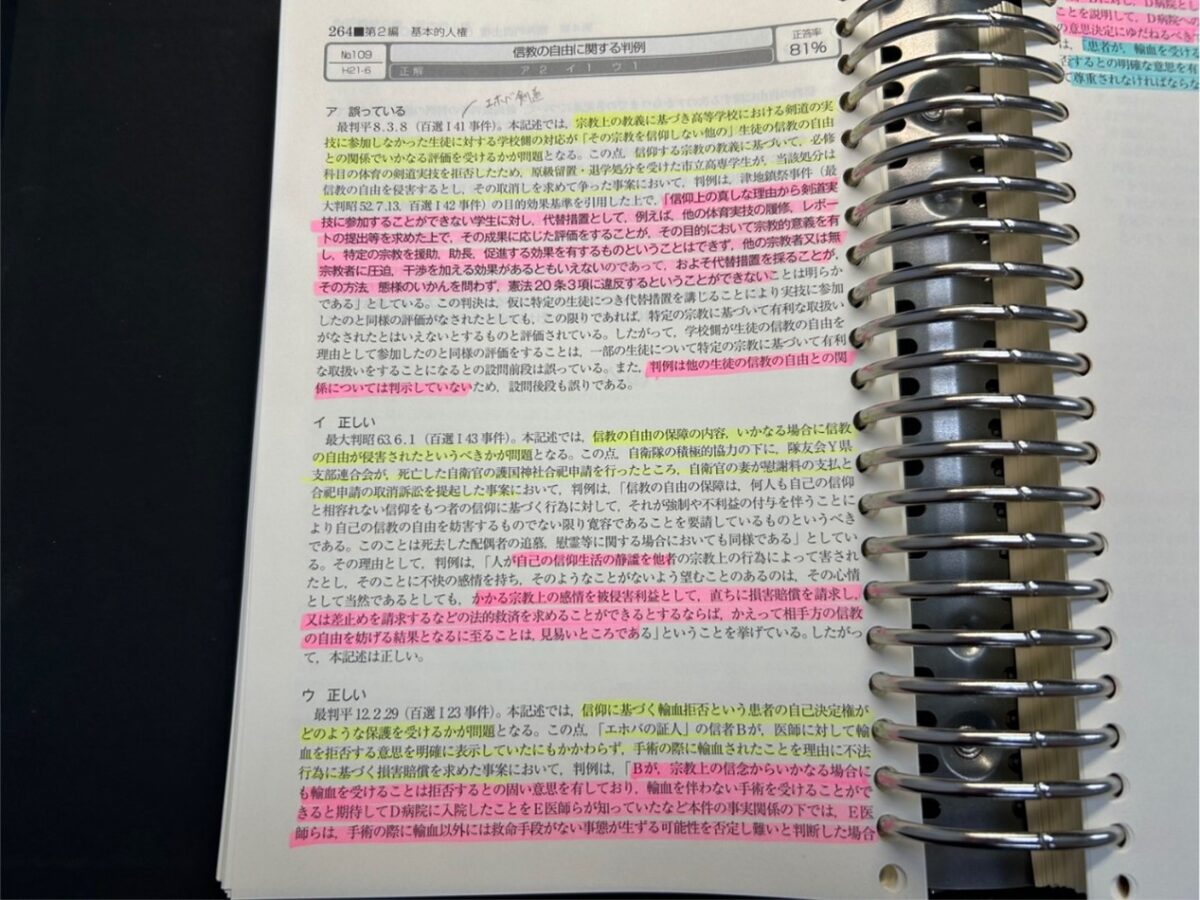

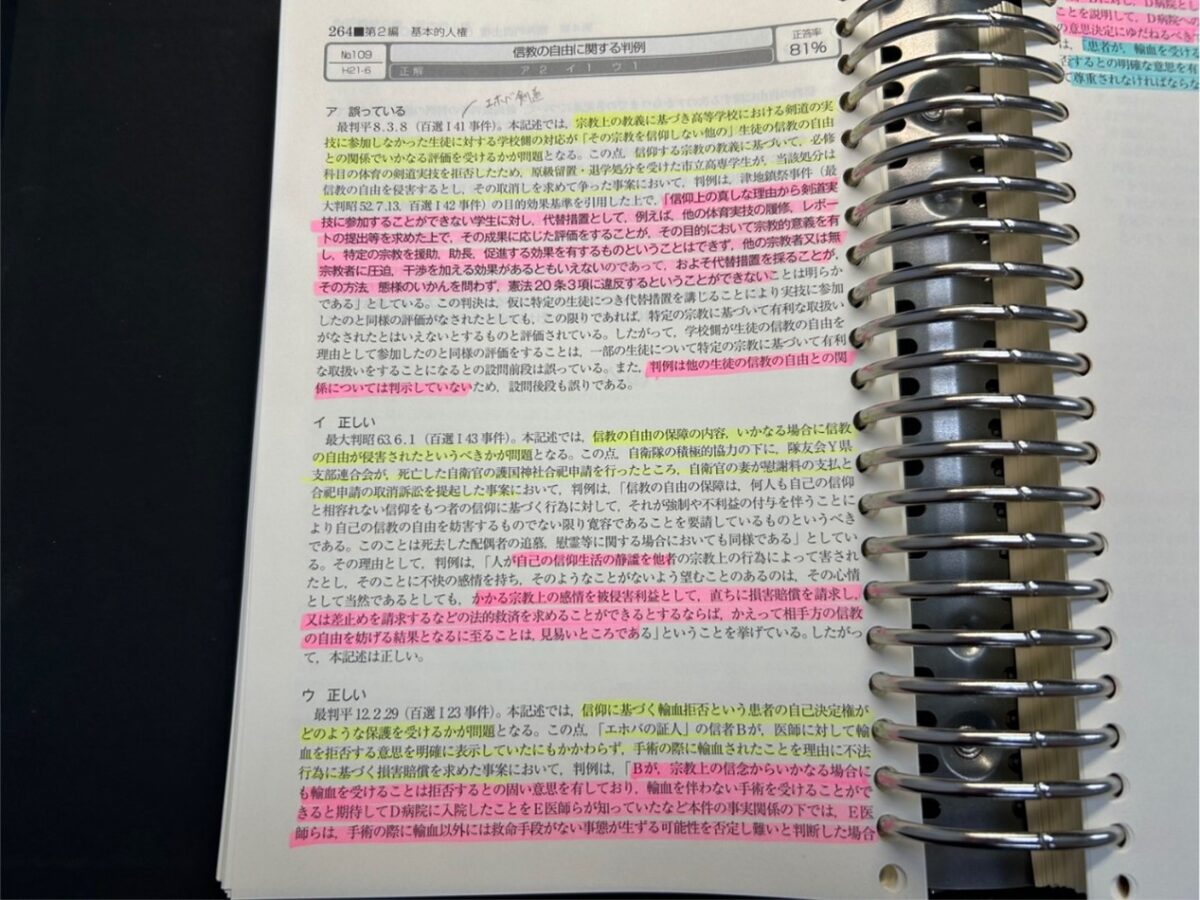

問題を見て分からなければすぐ解説を見て複数の問題に使用されている判例があれば判例百選を読むといった方法で使用し、また、問題提起、判旨、理由付けなど色を変えて読み返したときに視覚的にわかりやすくすることを心がけていました。

短答パーフェクトの本は持ち歩き等の便宜のため、裁断してファイルに収納していました。(上記写真参照)その他にしていたことは、体系的に理解するため、また試験前に見返すために自作メモ(下記写真参照)を短答パーフェクトと並行して作っていました。

メモは、自分で一番理解できる形式にするのが良いと思います。私は、主に表形式で作成しました。論文では到底勉強しないような範囲を手厚くするようにし、短答パーフェクトを解く際に、「ここらへん苦手だな」と感じた分野は面で押さえました。その際には、基本書等も用います。なので最初の一周が一番時間がかかりました。

ページ数は、添付した写真のように小さいサイズでおよそ100ページです。

近年、どの科目も難度が高くなってきており、過去問に無い肢が増えてきていますが、過去問を完璧にすることで足きりに引っかかることは無くなると思います。まずは、過去問を完璧にして、そこから基本書等を参照して枝葉の知識を増やしていくことがいいのではないかと考えます。私は、2025年5月からの1カ月間は一日100問を目安にして進め、重点科目は特に設定していませんでした。

憲法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、条文対策、判例対策など

憲法は、全ての肢の正誤が分からないと点が入らないという科目の特性上、正確な知識が要求されます。その割には一義的に定まらないような抽象的な問題が多く、高得点がとりにくい科目だと個人的に認識していました。正直、一番苦手な科目です。そこで、抽象的な問題は現場思考に任せ、判例知識や条文を知っていれば解けるようないわば「知っていれば解ける問題」を落とさないことで、足切り点を回避することを最優先としました。

教材は、短答パーフェクトを基本としつつ、判例百選を多用しました。また、憲法は条文が少ないため、条文の読み込みをコスパのよい勉強だと思い、やりこみました。短答パーフェクトは、ロースクールの中間試験で短答式試験があったので、その勉強で1周しており、試験前の5月にさらに1周したので計2周しました。

判例百選は似た判例との異同を意識して読むようにしました。

民法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・条文対策など

民法は、時間がないのもあって判例は一切見ませんでしたが代わりに条文を読む時間をとりました。民法は条文を知っているだけで解ける問題が比較的多いからです。

短答パーフェクトはロースクールの中間試験勉強で1周、5月に1周したので、合計2周しました。短答パーフェクトでは、単元ごとに体系的にまとめたメモを作り、暗記が必要ならば暗記していました。例えば、先取特権の順位などです。

刑法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・学説対策など

刑法はとにかく過去問が活きてくる科目であると認識していたので過去問をより念入りにまわしました。

計3周くらいはしたと思います。その他にやったことは、罪数処理をまとめたメモを作ったくらいです。刑法は比較的解きやすい問題が多く、点数も安定すると思い、あまり時間はかけませんでした。

短答対策で使用された、主要な教材を教えてください

過去問集、問題集、基本書、予備校教材、アプリなど

それぞれの教材を、どのように活用されましたか

できる限り詳しくご説明ください

使用教材は何といっても過去問が一番重要だと思います。どの形式でも問題ないと思いますが、問題形式に慣れるという意味もあり、私は肢別ではなく短答パーフェクトを使用しました。

短答パーフェクトを核に、判例百選、六法、基本書を併用しつつ勉強しました。

過去問対策は、どのように行われましたか

開始時期、回転数、分析方法、復習方法など

前述したように早稲田のロースクールでは2回生時の中間試験で様々な科目の短答式試験があり、司法試験の過去問が流用されたものも多いため、その勉強には短答パーフェクトを使用していました。なので、その時点で一周はしていました。

そして、司法試験直前期にとりあえずもう1周したところ、全体的な正答率は7割を超えたので、そこで短答式の勉強を終えることにしました。ただし、これは時間がない中の緊急的措置であり、過去問は最低でも8割くらいの完成度があった方が絶対に安心だと思います。

膨大な短答知識を定着させるために、どのような工夫をされましたか

暗記方法、復習スケジュール、まとめノートの作成、知識整理の方法など

私は、短答の過去問をやみくもに解きまくっても、司法試験で問題を少し変えられた場合解くことができなくなると思い、過去問に出た問題について点ではなく面で覚えることを意識しました。

具体的には、過去問と並行してメモを作りました。

例えば、刑法であれば逃走の罪などは、全ての類型について一元化した表を作成しました。時間がない場合などはそのメモをぱらっと見返すくらいしかしませんでした。短答に関しては、あまり暗記の時間を設けませんでした。暗記したのは、担保の順位や、相続分の計算方法くらいです。

資格予備校や通信講座は利用されていましたか

利用されていた場合は、どの講座をいつから利用され、どのように活用されましたか

利用していない場合は、独学でどのように勉強を進められたか教えてください

利用しませんでした。基本的には短答も論文も、過去問及びその解説を軸として勉強を進めました。過去問を解いてわからなければ基本書や判例百選に立ち戻る。といった具合です。あとはロースクールの授業で得た知識も役立ったと思います。

短答対策と論文対策をどのようにバランスを取って進められましたか

時期別の配分、相互の活用方法など

私は、「朝は短答、昼からは論文」というような器用なことができず、ひとまとまりで勉強しないとどれも中途半端になってしまうと考えたので、ある時期は短答、ある時期は論文と完全に分離して勉強していました。そして、前述したとおり、短答の勉強時間は、6月に入る前に終わらせました。

令和7年に入ってからは5月中の1カ月間を短答の勉強に費やしたのみです。あまりに早くても忘れてしまうし、遅すぎても論文がおろそかになってしまうと考え、そのバランスを自分なりに考えた結果そうなりました。

しかし、ロースクールの試験勉強で培った知識があったからこそこの短期間で終わらせることができたと思っているので、全くの初学者がこれを実践するのは非現実的だと思います。

試験直前期(試験3ヶ月前〜当日まで)はどのような対策を行われましたか

総復習方法、新しい問題への取り組み、メンタル管理など

直前期に短答の勉強を開始したわけですが、間に合うのか、これで本番点が取れるのか、6.7月に短答の勉強をしなくていいのか、何度も不安になりました。

これは、どのような勉強をしていても直前期にみんなが思うことだと思います。不安なのは頑張ってきたからだと自分に言い聞かせて黙々と計画を遂行しました。

心に決めていたのは新しい参考書等には手を出さないということです。中途半端になり、むしろ害になると思ったからです。

今年度の短答式試験について、科目別に雑感を教えてください

問題の難易度、傾向の変化、各科目の特徴、受験当時の心境、予想との相違点など

ものすごく難しかったです。

これは受験した人すべてが感じたことだと思います。実際、各科目の足切りに引っかかった人は前年までの比じゃありませんし、合格点も近年で最低点となった前年度をさらに12点も下回りました。確かに、合格点も下がった以上短答突破の難易はかわらないように思えます。

しかし、特筆すべきは、「各科目の足切りに引っかかって落ちた人がほとんど」ということです。つまり、今年の短答は、合格点を超えるか。ということよりも足切り点を回避できるか。という試験になったといえます。足切り点は試験の難易に関わらない絶対的なものだからです。

各科目について見ていきます。

憲法

憲法は、足切りが600人以上も出て、解答速報も各社ばらばらであり、まさに高得点をとらせないような問題でした。平均点も25点であり、論文の実力は十分なのにここで落とされた人もいると思います。

民法

民法は、過去問にない肢が増加しました。1問目から任意後見の文字が見え、その後も確実に正解したといえる問題がなかなか無く、冷や汗が止まりませんでした。

刑法

刑法は、時間的な厳しさでした。問題自体は時間を欠ければ解ける問題ばかりでしたが、会話問題が全体の45%を占め、それを1問2分余りで解かなければならないので、時間に追われる試験でした。これは実際に試験問題を見ていただくのが速いと思います。解き方を修得しておく必要があると思いました。

短答式試験は、前日まで3日間にわたって数万字を書ききり、疲労困憊の中行われるので普段しないようなケアレスミスを普通にしてしまいます。

私もマークミスをしました。そして、今までの答案が無駄になるというプレッシャーも相当なものです。特に今年のような問題だと受験中の緊張は半端じゃないです。私も泣きたくなりました。ただ、ほかの受験生もそれは同じであり、案外何とかなっていることが多いです。

短答式試験当日に気を付けるべきことがあれば教えてください

時間配分、マークミス対策、見直し方法、休憩時間の過ごし方、持参すべきものなど

当日は、試験が終了した瞬間に会場の外に出ていました。外の方が気分転換できたからです。会場は空気が張り詰めているので自分がリラックスできるところに身を置くのがいいと思います。

また、羽織るものは必須です。エアコンの風が直撃する席は結構あるので、本当に必要だと思います。いかに自分が最善のコンディションで受けられるかをシミュレーションすることが大事です。

短答対策で失敗したこと、もっとこうすれば良かったと思うことがあれば教えてください

一つは、時間配分です。今年の刑法のように時間がかかる問題は後回しにすべきなのに、順番に解いていってしまいました。

受験前にしっかりと戦略を固めとけばよかったと思います。また、マークミスチェックは時間がある限りしっかり行うべきでした。現にマークミスがありましたし、成績通知が届くまでマークミスに怯えており、精神的苦痛が大きかったからです。

特に効果的だったと感じる勉強法や工夫があれば、具体的に教えてください。

早めに全ての範囲を網羅したメモを作り、まとめておくことはとても効果的だと思います。

なので、出来れば試験の前年には過去問を2周くらいしておき、その際に並行して、メモを作ることが良いのではないかと思います。

司法試験短答式試験を迎える後輩受験生の方に、アドバイスをお願いします

近年の傾向が続けば、問題の難化、すなわち初めて見る問題が多くなると思います。

しかし、だからと言って過去問の重要性が低下することはないです。過去問を確実にすれば切れる肢はあり、少なくとも足切りは回避できるからです。

ただし、実際に試験会場で知らない肢ばかりの問題をみるとどうしても動揺します。そういうものと割り切って淡々と解くメンタルが重要であると思います。つらい試験ですが頑張りましょう。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。