【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする短答の対策をする際に「ほかの人ってどうやってるのかな?」と思うことはありませんか?

今回は、令和7年度司法試験の短答式試験で「合格者平均点」を獲得された方へのインタビューを通じて、その具体的な対策法をまとめた記事です。

法スタでは、短答式試験の目標点を「合格者平均点」に設定することを推奨しています。まさにその基準を達成された方々にご協力いただき、実際にどのように学習を進めてきたのかを“短答対策レポート”として執筆していただきました。

質問項目はこちらで整理しましたが、回答はすべて短答式試験合格者ご本人の体験に基づくリアルな声。机上の空論ではなく、合格を勝ち取った受験生の生きた勉強法が詰まっています。

短答式試験対策に悩んでいる方にとって、必ずヒントになるはずです。ぜひ本企画を参考に、ご自身の学習計画に取り入れてみてください。

まず「回答者の基本情報」を、見ていきましょう!

今回協力頂いたのは「かげぞう」さんだ。

今回は、どんな人が解答してくれたのかな?

経歴を教えてください

※出身ロースクール、既修or未修、修了年度、受験回数、予備試験の合否、受験歴など。匿名性確保の観点で難しい場合には、記載されておりません。

経歴を教えていただきました!

<経歴>

京都大学ロースクール 既修

終了予定年度:2025年度

受験回数:2025年が初めて

予備試験の合否の有無:2024年度予備試験短答式試験合格、論文式試験不合格

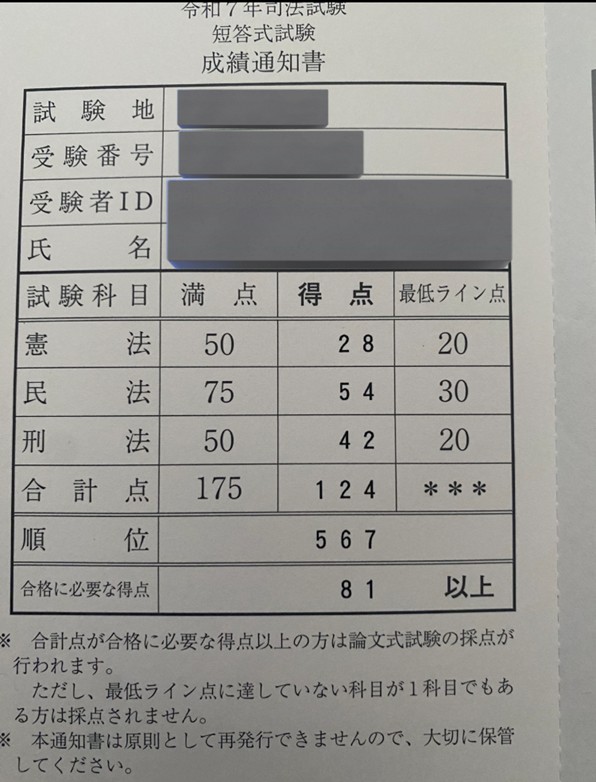

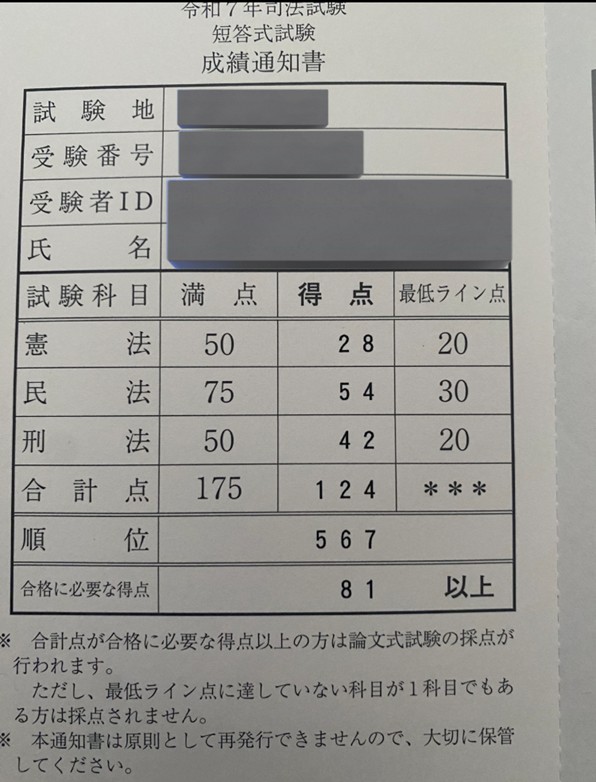

今回の短答式試験の結果を教えてください

総合得点、各科目の得点、合格者平均点との比較など

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 憲法 | 28点 |

| 民法 | 54点 |

| 刑法 | 42点 |

| 総得点 | 124点 |

・順位:567位

・合格者平均点:110.6点

短答式試験対策全体は、どのような「方針・戦略」で臨まれましたか

各科目のバランス、重点科目の設定、時期別の対策方針など

まず、戦略として司法試験短答では民法の配点が一番多いので民法の勉強時間は憲法と刑法各勉強時間の2倍は取るように意識した。

民法は刑法や憲法と比べて配点が多いため直前まで点数が伸びる可能性があり、試験の問題形式的にも一番点数が伸びやすいといえ、民法の短答の時間は意識して取るようにした。

2024.12〜 論文:短答=9:1

*短答式の問題集等は解いていないが、普段の論文の勉強の中で短答のプロパー知識も意識し、適宜メモの作成や判例集や基本書へのライン引き、条文素読を行った。

2025.2〜 論文:短答=8:2

*辰巳の短答アプリの最新年度版リリースとともに短答対策を明確に開始した。勉強計画の中で論文とは異なり短答の時間を別途設けるようにした。

2025.3〜 論文:短答=7:3

*少しずつ短答対策の時間の比重を増やした。司法試験の論文の過去問を集中的に解いていた時期なので時間の確保が困難であったが、無理矢理でも短答の時間を確保した。

2025.4〜 論文:短答=6:4

*5月に辰巳の模試を受ける予定だったので、それまでには一通り仕上げ得るつもりで短答の対策の比重を高めた。3月中旬から5月中旬(辰巳模試)まで、5月中旬から7月中旬(司法試験当日)の各2ヶ月を2セット行うととらえ、1セット目にあたる辰巳模試までの期間でできる限りで短答を完成させるように努力した。2セット目は再び全ての範囲を真面目に浚い直すものではなく、調整期間(苦手科目を中心に過去問を解く等)及び追い込み期間として捉えるようにした。

2025.6〜試験本番 論文:短答=7:3

*仮に辰巳模試の短答の成績がひどければ比率は5:5になっていたとは思うが、そこまでひどくなかったので、この比率で勉強した。司法試験の短答の点数はそのまま総合得点に反映され合否のラインを分ける上で非常に重要なものにはなるものの、論文の配点比率が非常に高いことから、結局は論文対策の時間をなるべく取ろうとした。

その分短答への時間は十分に取ることはできず最終的な点数の結果は思うように伸びず、試験直後には少し後悔した点もあったが、今思えば短答の勉強時間を少し増やしたとしても結果は変わらなかったのではないかとも思う。

憲法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、条文対策、判例対策など

・判例百選

→他の判例集として判例プラクティスもあったが、自分が持っていたのは判例百選だったので、百選を使用した。憲法では判旨の細かい文言まで聞かれるので、判例百選掲載の判例については、覚えようとした。最低でも3周はした。なお近年では論文において判例を指摘するように指示されていることから、同時に論文の勉強になる。憲法は判例知識が重要である。

・逐条テキスト

→主に統治分野の勉強で使用した。過去問で問われたことが記載されており、非常に有用。まとめ表もあり非常に役に立った。なお同様の機能を持つ書籍として択一六法があげられる。

・辰巳の肢別アプリ

→いつでもどこでも気軽にできる。4月までに1周して、その後苦手分野や間違った問題を中心に回した。

・過去問

判例の文言を覚えることは大事だが、質が大切と感じた。あやふやな100の判例よりもしっかり理解して暗記した20の判例を会得しようとした。出題形式の関係で一つでも間違えると点数が大きく引かれる可能性があるので、そのような確定知識を増やすようにした。

民法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・条文対策など

・逐条テキスト

→条文の素読と判例知識の確認を同時にできる。民法は満遍なく出るので、このテキストが非常に有用。まとめ表も役に立った。

・辰巳の肢別アプリ

→いつでもどこでも気軽にできる。4月までに1周して、その後苦手分野や間違った問題を中心に回した。

・過去問

条文知識と判例百選レベルの知識は絶対におさえるようにした。覚えることが多すぎるのでなるべく暗記の負担がかからないように似たような知識をまとめるなどして暗記量を減らすようにした。

消去法で答えを一番導きやすい科目であるので、明確にマルバツがわかる選択肢が2個あるとそれだけで答えが導ける。そのためあやふやな知識をいたずらに増やすのではなく、正確な知識を取り入れるようにした。

刑法は、どのような勉強法を取られましたか

使用教材、勉強方法、重点分野、判例・学説対策など

・逐条テキスト

→各論の細かな知識を取り入れるために利用した。また学説についてまとめられてあったので役に立った。

・辰巳の肢別アプリ

・基本刑法各論

→基本、必要なことは全て書いてある。適宜参照した。

・過去問

刑法は全体的に点数が高くなるので、少しのミスも許されない。そのため、過去問で出た知識は必ずおさえるようにした。

近年では学説パズル問題に時間がかかりがちなので、近年の過去問演習で、時間切れにならないように時間感覚をしっかり養った。

短答対策で使用された、主要な教材を教えてください

過去問集、問題集、基本書、予備校教材、アプリなど

それぞれの教材を、どのように活用されましたか

できる限り詳しくご説明ください

短答対策で使用した教材及び教材の活用方法は上述のとおり。

なお、今年は辰巳のアプリだけだが、去年の予備試験では短パフェ等の短答過去問問題集を紙媒体で回した。それもあり今回の司法試験は肢別アプリを利用した。個人的には、紙媒体の方が好きである。

過去問対策は、どのように行われましたか

開始時期、回転数、分析方法、復習方法など

過去問対策を始めたのは2月である。なお、予備試験の勉強をもともと学部時代にしていたので、短答式の勉強はすでにしていた。ロースクールの周りの友達も、予備試験の勉強をしていた人が多く、すでに短答の過去問がどのようなものかを知っている人が多かった。

過去問は肢別アプリにより演習した。また直前の1ヶ月は、令和の分について年度ごとに時間を測って解いた。

回転数は最低でも2周、ミスした問題については最低4周した。短答の民法については一度間違えた問題は、徹底的に復習しないと再度間違えがちであった。そのため、間違えた問題は肢の文だけでなく、条文から見直し、確定知識とするように努めた。

膨大な短答知識を定着させるために、どのような工夫をされましたか

暗記方法、復習スケジュール、まとめノートの作成、知識整理の方法など

まず辰巳のアプリを使用したのは、いつでもどこでも短答が解ける点が良いなと思ったからである。また太い問題集とは異なり気楽に進めることができるので短答の勉強に対する心理的負担は軽かった。

論文試験の勉強もあり短答ばかりに時間をかけられないことから、自分でまとめノートを作るということはなく、前述の逐条テキストに適宜プラスで書き足していくという方法をとった。書き足すものは予備校のテキストでも、基本書でも何にでも良いと思う。一元化が大事と考える。

また複数回間違えたものは付箋にメモし、机の上か壁に貼って覚えるまで剥がさないようにするようにした。何度も見て忘れてまた覚え直すという作業が重要と考える。

どうしても論文の勉強時間が多くなり、短答の勉強時間が減ることがあったので、夜ご飯を食べた18時以降や朝起きてから12時までは絶対に短答の勉強をするといったように強制的に勉強時間を確保した。

資格予備校や通信講座は利用されていましたか

利用されていた場合は、どの講座をいつから利用され、どのように活用されましたか

利用していない場合は、独学でどのように勉強を進められたか教えてください

入門講座は資格スクエアで学部2年生の頃から視聴し始めた。集中的に勉強できる環境ではなかったので、1日に3時間ずつの勉強といったように少しずつ進めた。そして学部3年次に初の予備試験短答、4年次にロースクール入試を受験した。

その後は予備及び司法の論文過去問についてはぶんせき本や市販の演習書で勉強をし、短答については講座等購入することはなく市販の本で勉強した。

辰巳の司法試験模試を試験直前に受けた。

短答対策と論文対策をどのようにバランスを取って進められましたか

時期別の配分、相互の活用方法など

司法試験短答科目の上三法については、短答の知識がかなり論文にも役立つ。

例えば、憲法では判例知識、刑法では学説対立問題(近年では学説の意識した答案作成が論文試験でも要求されている)、民法では細かい条文知識判例知識である。

インプットの際には論文での問われ方、短答での問われ方をイメージしながらインプットした。なおイメージするにはそもそも過去問を解く必要があるのでしっかり早い段階から過去問に着手する必要がある。私は試験年度の前年の10月あたりから過去問に本格的に取り組み始めた。

*時期別の配分については、3を参照

試験直前期(試験3ヶ月前〜当日まで)はどのような対策を行われましたか

総復習方法、新しい問題への取り組み、メンタル管理など

やはり直前期であっても新たな知識を取り入れる必要がある。一方で既存の知識があやふやにならないように注意する必要がある。そのため一度覚えたと思うものでも、定期的に振り返って知識を整理するようにした。自分でいつどの復習をするかのスケジュールを作成した。

直前期においてまとめノート周回だけでは試験当日うまくいかなかった経験があるので、しっかり時間を測って演習するように心がけた。なぜなら本番は知らない問題が出るので、そのような問題に対してどう対処するかを本番を想定して勉強する必要があるからである。

インプットばかりしていると瞬時のアウトプット力が鈍るといった自分の特性を踏まえこのようなスタイルで直前期を過ごした。

今年度の短答式試験について、科目別に雑感を教えてください

問題の難易度、傾向の変化、各科目の特徴、受験当時の心境、予想との相違点など

憲法

→30は超えるだろうと思っていたが結果は28。憲法は本当にしっかり勉強していないと点数が取れない科目だなと思った。中途半端な知識では運次第で10点ほど変わりうる科目といえる。

なお過去問をしっかりし、過去問で出た判例と条文知識を押さえていれば基本的に足切りは免れることができると思う。

解いている途中はやはり微妙な感触のまま解き続ける感じになった。せめて部分点だけでも…と思いながら解いていた。自信を持って解くことができるようにするにはしっかり時間を確保して勉強をする必要があると思った。

民法

→自分があまりカバーしきれていないところが多く出た。二択を外し点数を落とすといったような設問が複数あった。解いている際は、例年よりも選択肢が切りにくい問題が多く苦戦した。

傾向は例年通りであり、民法の知識を満遍なくおさえる必要があると思う。親族相続分野については少し簡単だったかなと思う。

刑法

→穴埋め問題が多く、なおかつ複雑な形式なものであったので、問題文を見たときに非常に驚いた。難易度的には例年とは変わらないが、例年と出題形式が変わった点受験生はその場での対応が求められ、いつも通りの点数を取ることができない人はいるのではないかと思う。

自分自身も時間に追われたため、本来であればしないミスもしてしまった。目標としては45以上だったので悔いが残る結果となった。やはり短答は時間との戦いである。(憲法除く)

短答式試験当日に気を付けるべきことがあれば教えてください

時間配分、マークミス対策、見直し方法、休憩時間の過ごし方、持参すべきものなど

時間配分をミスること、これが司法試験では論文短答問わず命取りになるので、絶対にミスらないようにする必要があると思う。したがって、試験が始まるまでの5分間で自分の腕時計を見て設問ここまででこの時間、といったように事前に確認しておくことが大事と考える。

民法刑法については時間がタイトなので見直しはできないと考えるべきです。そのため、普段からマークの練習をしたり、見直しができない前提で問題を解く意識を持つ必要があると思う。

休憩時間は、頭を休めることも大事だと思うが、所詮1時間ほどなので、詰め込めるだけ詰め込んだ方が良いと考える。なお試験直前は頭になかなか知識が入らないこともあるが、ただ眺めるだけでも良いので、最後の最後まで確認するのが良いと考える。

短答対策で失敗したこと、もっとこうすれば良かったと思うことがあれば教えてください

→過去問を周回したり、まとめノートばかり見るだけでなく、統治の教科書を一通り通読する等すればよかったかなと思った。断片的に知識を詰め込むのではなく、文章でインプットすれば知識が定着し、点数が上がっていたのではないかと考える。

→やはり勉強不足を痛感した。でもこれ以上勉強時間を増やしても点数が伸びるかはわからない。しかし自分が手薄な分野が出たので、運もあると思うが、高得点を維持するためには満遍なく民法の知識を入れることができるように勉強時間を確保すべきであったと考える。絶対的な勉強時間の量をもう少し確保すべきであったと考える。

→時間制限がきつかった。普段からもっと過去問を実践形式で解く練習をすべきだった。知識については過去問周回で合格レベルまでは持っていくことができる。

特に効果的だったと感じる勉強法や工夫があれば、具体的に教えてください。

特に特効薬のような勉強方法を見つけることはできなかった。

まず過去問を解いて間違えた問題をチェックしてテキストの該当箇所を見て、ミスをまとめて…の地味な繰り返しを続けて知識の定着を図った。

司法試験短答式試験を迎える後輩受験生の方に、アドバイスをお願いします

短答の勉強は、予備を受けている人はどのようなものかわかっています。一方で予備を受けていない人は短答がどのようなものかを知らないことが多いです。そのため一律的にどの時点から短答を勉強すべきだとは言いにくいです。

短答を全く触れていない人、例えばロースクール経由で司法試験を受ける人等は、なるべく早く短答の過去問を解いて、短答がどのようなものなのかを知る必要があると思います。短答の勉強はやはり一定程度、「量」が必要と思うので、本番から逆算していつの時点から始めるべきかを自分なりに計画することが重要だと思います。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。