【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

司法試験予備校をお探しですか?

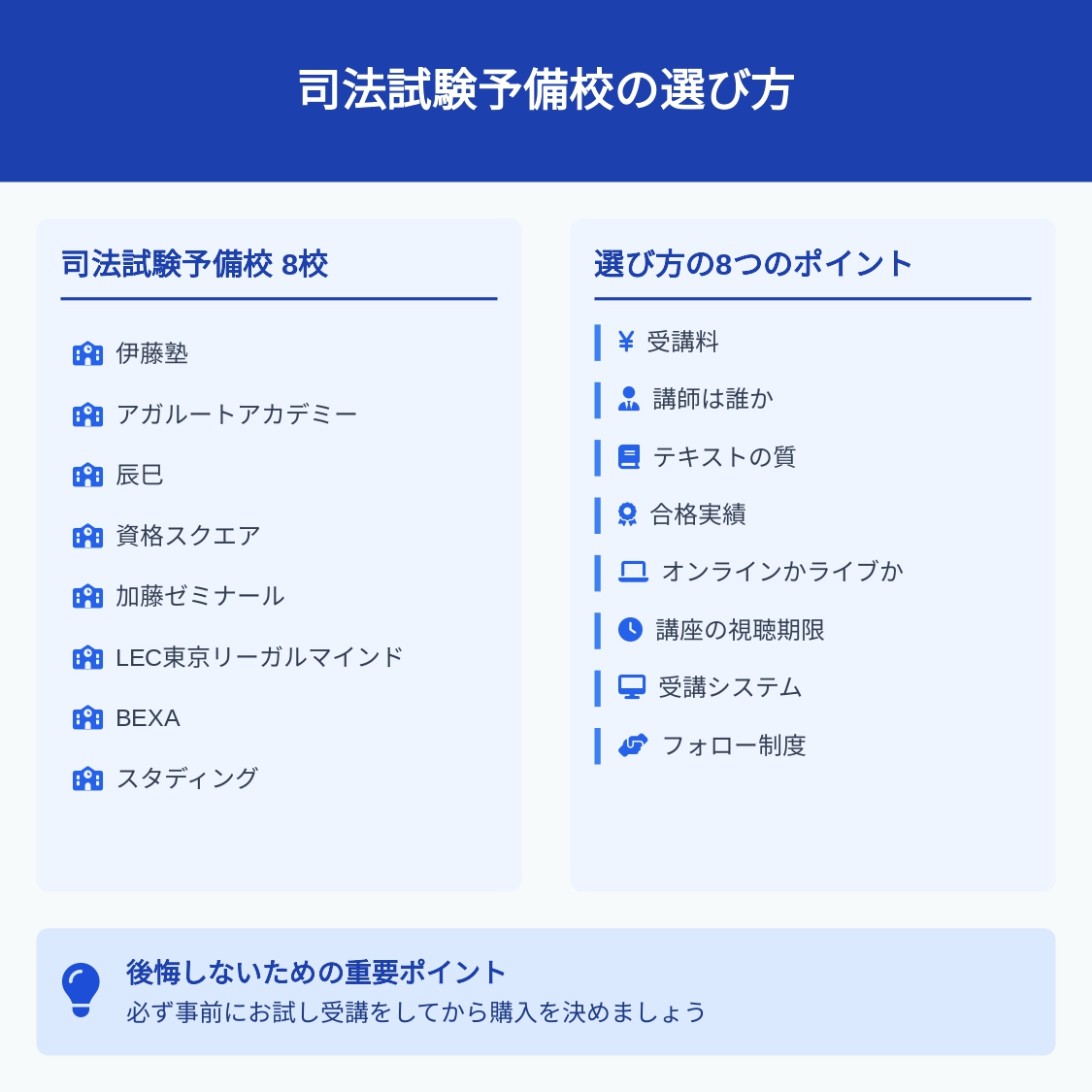

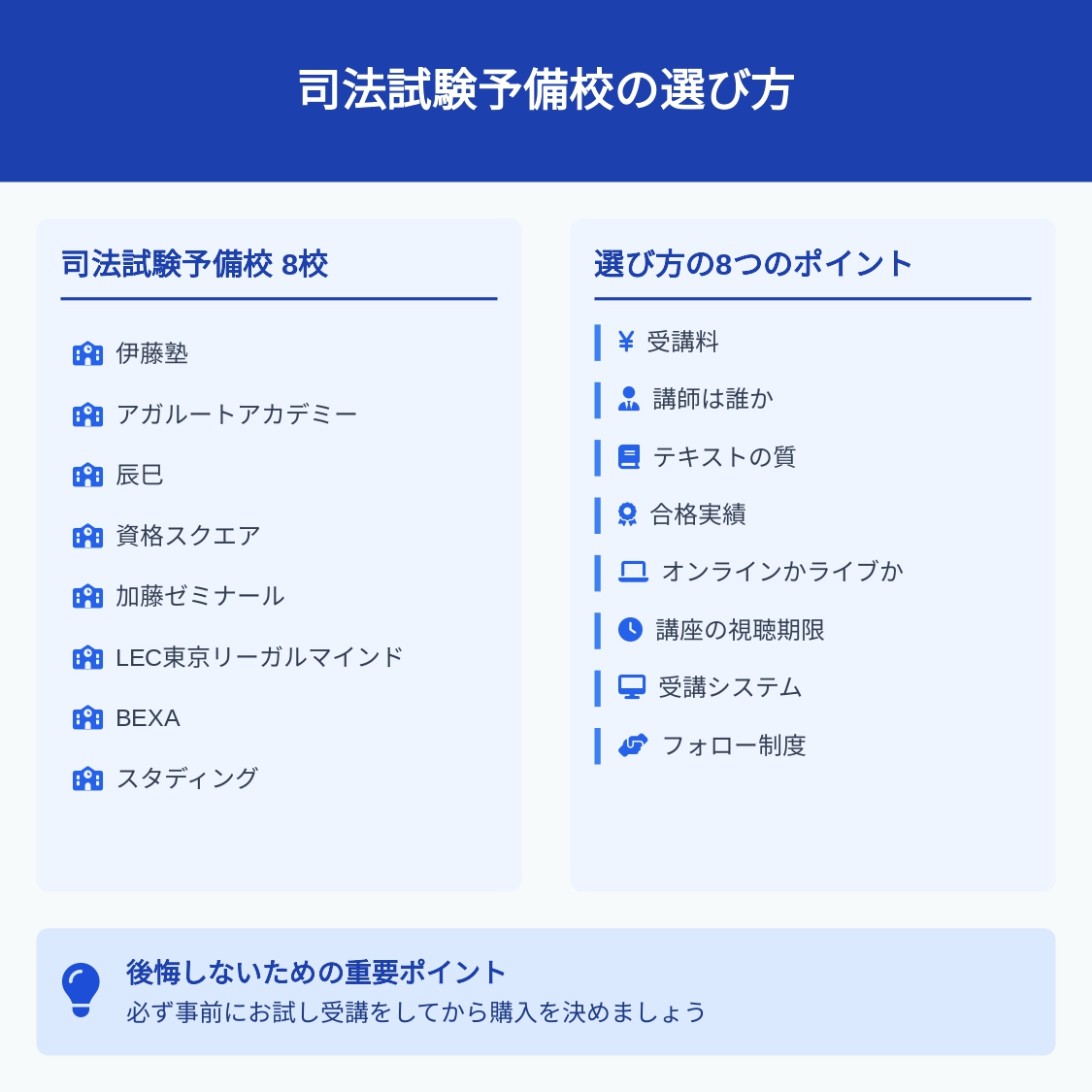

本ページでは、受験生によく使われていると思われる司法試験予備校8校を紹介するとともに、後悔しやすい8つのポイントとともに、後悔しない司法試験予備校の選び方をご紹介したいと思います。

受験生の中には、複数の司法試験予備校を利用される方がいます。例えば、「ベースは、ここで、答練はあそこ」等とうまく使い分けができていれば良いですが、「ここの基礎講座を受けたけど合わないから、あそこにしよう」と途中で予備校を変える人も少なくありません。

後者の場合、初めに選んだ予備校の代金がもったいないです。

そこで、本ページでは、受験生が自分にあった予備校を選べるように、よく使われているだろう予備校を全て紹介をするとともに、後悔しない予備校の選び方をご紹介したいと思います。

さっそく見ていくぞ!

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

まずは、司法試験予備校を一覧でご紹介したいと思います。

司法試験予備校を選ぶ際はこの中から選べは良いかなと思います。なお、個別指導特価の予備校、塾は含めていません。個別指導については別の機会に紹介をしたいと思います。

司法試験予備校一覧①伊藤塾 ②アガルートアカデミー ③辰巳 ④資格スクエア ⑤加藤ゼミナール ⑥LEC東京リーガルマインド ⑦スタディング ⑧BEXA

▼司法試験予備校の一覧と公式サイトリンク▼

他に司法試験予備校があればコメントをください!

予備校選びをする前に、なぜ予備校を利用する必要があるのかをよく考えましょう。

予備校を利用せずに合格される方もいます。また、ロースクールや法学部の講義をメインにして、予備校はサブ的に利用される方もいます。本当に予備校を利用する必要があるのでしょうか?

予備校の講座の中では、例えば司法試験に合格するために必要な全ての講座がオールインされた商品もあります。

魅力的な商品ですが、オールインワンの教材が必要でしょうか。スポット利用で足りるのではないでしょうか。

以下の事項を一つずつ検討されると良いと思います。

一つずつ回答しながら考えてみましょう

・「インプット講座だけでアウトプットは演習書で足りるのでは?」

・「インプットは法科大学院や法学部の講義で足りるし、アウトプットも演習書で足りるし、必要なのは添削指導だけではないか?」

・「法科大学院や法学部講義だけでは不十分な理由は?」

・「苦手科目だけ予備校を利用するでも良いのではないか」?」

・「勉強時間が足りない選択科目だけで足りるのではないか?」

・「苦手な短答対策は予備校で利用するでも良いのではないか?」

・「そもそも予備校の講座を受講する時間はあるのか?校舎に通学できるか?」

上記の質問を一つずつ確認して、なぜ、予備校が今必要なのかを分析すると良いでしょう。

後悔なく予備校を選ぶためには、その目的をよく理解しましょう。なんとなく予備校に飛びついてしまうと、後悔してしまうかと思います。

予備校を利用する目的が特定出来たら、次は予備校選びに際して、何を考慮するべきか考えてみましょう。

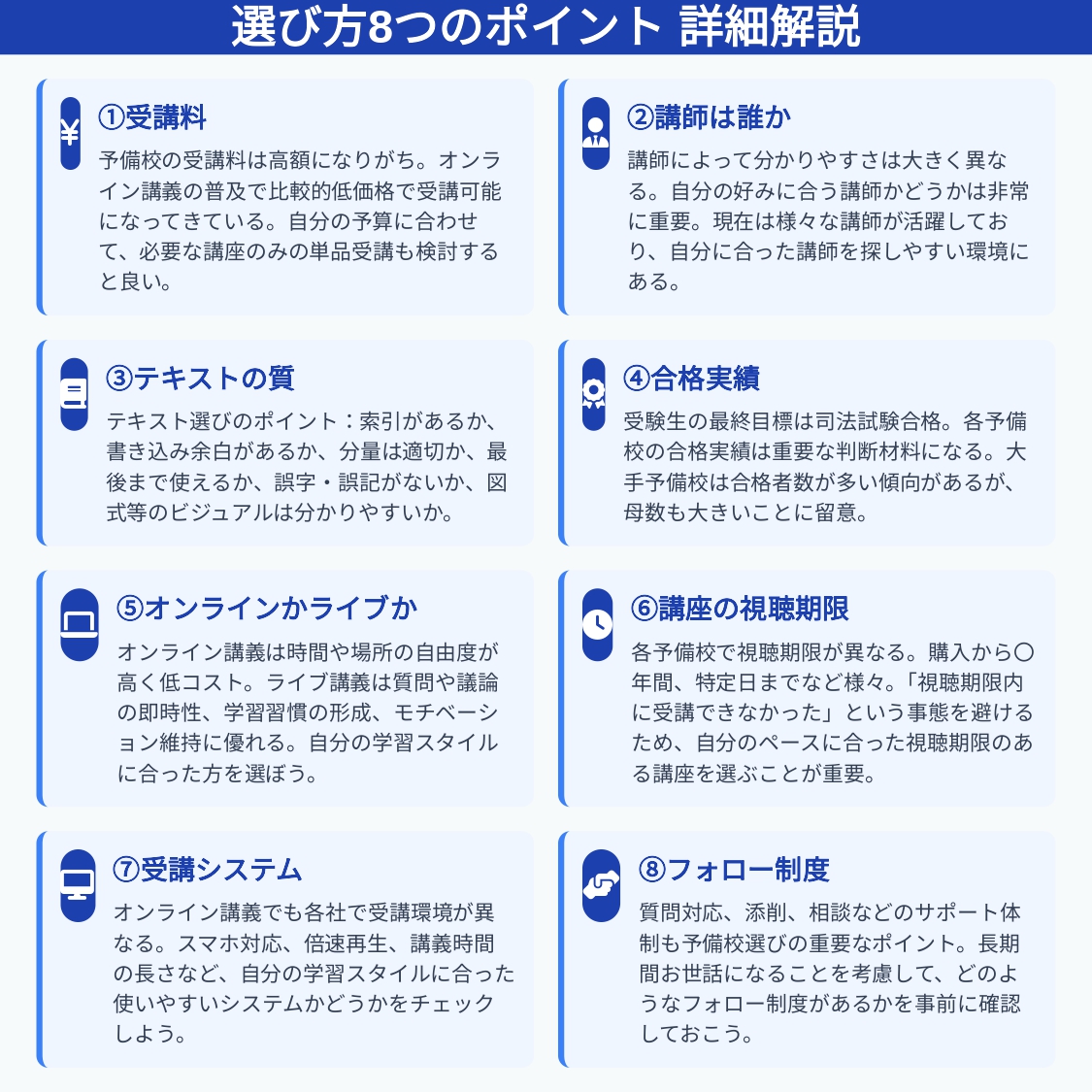

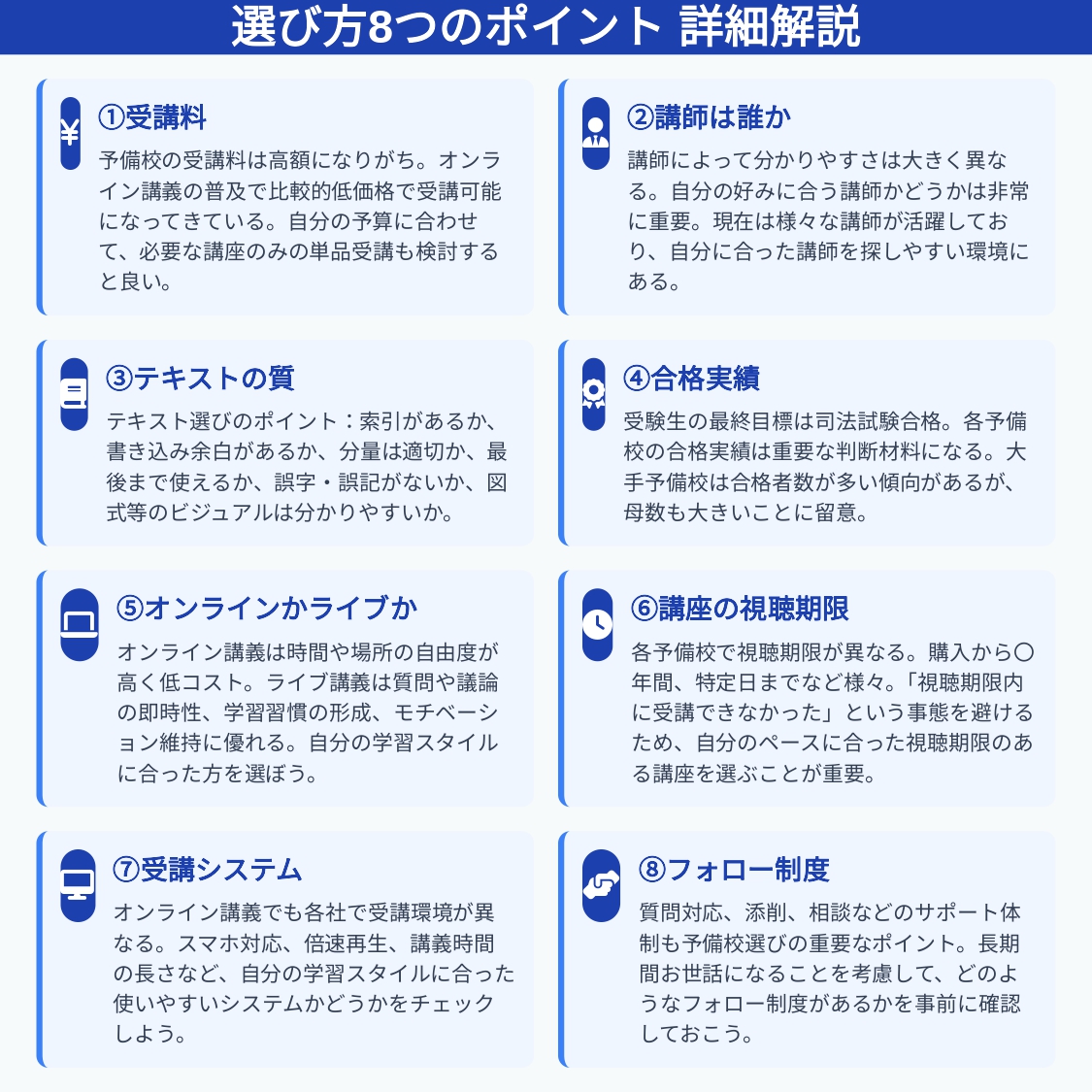

予備校選びの考慮事項としては、以下が考えられます。これらは、受講した際に後悔しやすいポイントでもあるので、一つ一つ見ていきます。

≪予備校選びで考慮すべき事項≫

①受講料

②講師は誰か

③テキストの質

④合格実績

⑤オンライン講義かライブ講義

⑥視聴期限

⑦受講システム

⑧フォロー制度

ちょっと待ってください!

知名度がない予備校は大丈夫なんですか?

一つずつの考慮事項ごとの解説に移る前に、後悔しないための重要な点を1つお伝えしたいと思います。

「知名度」に関してです。

まず後悔しない予備校の選び方の前提として「知名度だけで選ばない」ことが重要です。

どんな商品・サービスでもそうですが、「知名度だけで選ぶと後悔する」可能性が高いです。

知名度が高い理由は、様々です。それが受講者の口コミで知名度が高いのであれば良いですが、広告を打っているだけかもしれません(広告を打つだけの資金力があるとはいえますが)。

知名度の高い予備校のほうが、安心して受講できるかもしれませんが、あなたにとって最適な予備校とは言い切れません。予備校の受講料は高額です。

まずは、知名度は考慮せずに、予備校を選ばれると良いでしょう。

では、それぞれ見ていきます。

予備校を利用したい受験生は多いかと思いますが、一番のネックは「受講料」です。

司法試験は、文系の最難関試験といってよく、合格し、司法修習を経れば、法曹として活躍することができます。

合格すれば人生が一変する試験です。

また、司法試験は難易度が高く、出題範囲も広いです。そのため、予備校の講義時間やテキスト量も多く、講師のフィーも高く、受講料も高くなりがちです。

しかし、昨今は、オンライン講義が主流となっており、ライブ講義と比較して低額で受講できるようになっています。

まず、司法試験予備校に投資できる金額を確定しましょう。

いわゆるオールインワンの講座の受講が厳しい場合には、単品講座の受講を検討されても良いと思います。

▼主な予備校のオールインワン講座の料金一覧▼

| 予備校名 | 講座名 | 料金 | 公式サイトリンク |

|---|---|---|---|

| 司法試験 入門講座 合格プレミアムコース | 1,238,500円~ | 公式サイト | |

| 予備試験最短合格カリキュラム フル | 932,800円 | 公式サイト |

| スタンダードコース | 828,900円 | 公式サイト |

| 合格フルパッケージ | 759,000円 | 公式サイト |

| 予備試験合格パック2024 選択科目無し | 548,000円 | 公式サイト |

| 予備試験1年スマート合格コース 通学 | 733,800円~ | 公式サイト | |

| 予備試験・司法試験対策『シン・王道基礎講座』 ※インプット講座 | 327,800円 | 公式サイト | |

| 予備試験合格コース(総合) | 138,000円 | 公式サイト |

講師が誰なのかは非常に重要です。

今の司法試験は、旧司法試験と異なり、正しく努力すれば合格できる試験になってきていると言われています。

これは、昔と比較して、受験環境がよくなっていることも関係していると思います。

ロースクールが新設されて、法律書籍も充実し、予備校のサービスも多様化しています。

今の時代は、良い受験環境を揃えられるかが重要だったりします。

その環境の中でも、講師が一番重要だと思います。

講師によって、分かりやすさは全然違います。

受講者の好みも分かれます。

現在は、様々な講師が活躍しており、自分にあった講師を探しやすいと思います。

| 予備校名 | 主な講師 |

|---|---|

| 伊藤 真 | |

| 工藤 北斗 |

| 原 孝至 西口 竜司 |

| 樋田 早紀 斉藤 伸明 |

| 加藤 喬 高野 泰衡 |

| 田中 正人 | |

| 吉野勲 中村充 | |

| 小村 仁俊 |

テキストも大事です。

講義を試し受講してよかったから購入したけど、テキストがイマイチだったということもあります。

最近は、テキストのサンプルをサイトで公開している予備校もあります。

テキスト選びでは、当然、その中身が大事ですが、形式的な点としては以下がポイントです。

≪テキストの選び方ポイント≫

・索引があるか

・書き込みをする余白があるか

・分量は適切か

・司法試験を受験するまで使うイメージが持てるか

・誤字、誤記はないか

・図式等のビジュアル

最近はオンライン講義が主流ですが、ライブ講義のニーズもあります。

あたたにとって、オンライン講義が良いのか、ライブ講義が良いのかを検討してみましょう。

これは大手予備校のほうが合格実績が良いのは当たり前ですが、やはり考慮せざるを得ないかと思います。

受験生の最終目標は、司法試験合格です。

合格実績が優れていないのあれば躊躇しても仕方ないでしょう。

一応、各予備校の合格実績を確認すると良いかと思います。

これも大事です。

司法試験受験生が選択する学習方法は、その学習効果や受験成功に大きな影響を与えます。

昨今は、オンライン講義が主流となっており、ライブ講義を提供している予備校は限られています。

・ライブ講義でなければダメという人もいるかもしれません

→しかし、本当にライブ講義でないとダメなのかも考えてみるとよいでしょう

・また、最初からライブ講義は全く考えていない方もいると思います

ライブ講義のメリットもあるので、オンライン講義とライブ講義のどちらが自分にあっているのかをよく考えてみると良いと思います。

では、オンライン講義とライブ講義のそれぞれのメリットとデメリットを詳細に比較してみます。

≪オンライン講義のメリット≫

いつでもどこでも受講できる

オンライン講義は、地理的な制約を超えてどこからでもアクセスできるため、遠隔地に住む受験生や移動が困難な人にとって特に便利です。また、仕事や家庭の事情で忙しい受験生は、自分の利用可能な時間に合わせて学習することができます。

低コスト

オンライン講義は通常、施設の維持費や物理的な資源が必要ないため、対面講義よりも低コストで提供されることが多いです。

多様な学習資源

オンラインプラットフォームを通じて、最新の教材や多様な機能(質問、学習進捗管理、再生速度の調節等)が提供され、個々の学習スタイルに合わせて学習を進めることができます。

≪オンライン講義のデメリット≫

自己管理の必要性

オンライン学習は自由に受講できる反面、自己コントロール能力が求められます。計画に沿ってコンスタントに学習を進める必要があ、自己管理が苦手な受験生にとっては、遅れを取り戻すのが難しくなることもあります。

受動的であること

オンライン講義の場合、基本的に一方的に受講することになるため、ライブ講義と比較して、対面でのディスカッションやグループワークがなく、講師や他の受験生との直接的なコミュニケーションの機会はありません。これにより、学習のモチベーションが低下したり、挫折をしてしまうことがあります。

通信環境に左右される

ネット環境がなければ受講できません。通信環境の影響を受けます。通信料の負担が発生することもあります。

≪ライブ講義のメリット≫

即時性と対話性

ライブ講義では、講義時間後に、講師に質問ができたり、講義中にも質問をすることができることがあります。

疑問点を即座に解消できます。また、他の受験生との議論を通じて、多角的な視点を学ぶことができます。

学習習慣の形成

定期的なスケジュールに沿って講義が行われるため、学習習慣が自然と身につきます。

これは長期的な学習計画を立てやすくする助けになります。

モチベーションの維持

クラスの環境や他の受験生との直接的な競争は、学習に対する集中力を高め、モチベーションを維持するのに寄与します。

≪オンライン講義のデメリット≫

予定を合わせる必要がある

ライブ講義は予備校が決めた時間と場所で行われるため、予定が合わない場合や急な変更が生じた場合、参加が困難になります。

高いコスト

物理的な場所の維持管理には費用がかかるため、その費用は講義の価格に反映されることが一般的です。

通学の負担

通学には時間と交通費がかかり、これが特に遠方に住む受験生にとって大きな障壁になることがあります。

以上の点から、受験生は自分のライフスタイルや学習の好み、経済的な事情を考慮して、オンライン講義とライブ講義のどちらを選択するかを検討する必要があるぞ!

どちらの方法にも一長一短があり、個々の状況に最適な選択をすることが、司法試験の成功への重要なステップとなるでしょう。

講座の視聴期限は各予備校で異なります。

購入してから〇年であったり、購入時期に限らず視聴期限が決まっていたり、視聴期限が特にない講座もあります。

気になっている予備校の講座の視聴期限は十分かどうかを考えてください。

「視聴期限内に受講できなかった」という声は決して少なくありません。

予備校によっては、講義の音声データをダウンロードすることができるところもあります。

自分のペースや勉強方法に合わせて選択していきましょう。

オンライン講義といっても、各社のオンライン講義の受講環境は異なります。

スマホだと受講しにくい、倍速再生ができない、1つ当たりの講義時間が短すぎる、長すぎるなどもあるでしょう。

受講システムについては、最低限、受講がストレスになるような環境でないか確認してみるとよいでしょう。

司法試験対策は基本的に孤独な闘いですが、一人だけで戦い続けるのは大変です。

講義だけでは理解ができなかった、講師に質問をしたい、あるいは、予備校の担当者に勉強法を相談したいこともあるでしょう。

フォロー制度についても各社で対応が異なります。今後、長い間お世話になることも考えて、どのようなフォロー制度があればよいのかを考えてみましょう。

かならず事前にお試し受講をしてください。

最後に判断するのはあなたです。自分で利用してからどの予備校のすべきか判断してください。

大体どの予備校もお試し受講ができるようになっています。

大切な点ですので、必ずお試し受講をしてから決めましょう。

目的に応じて使い分けのはありだと思います。

「メインは〇だけど、短答対策は〇にする」や「基礎講座は最近できた〇にしたけど、答練は受講者数が多い〇にする」など。

ただし、冒頭で説明したように、「微妙だったから〇に乗り換える」ということにならないように気を付けましょう。

さて、ここからは、人気予備校8校の特徴を具体的に見ていくよ!

アガルートは、司法試験予備校として受験生から高い評価を受けています。

アガルートの司法試験講座の特徴について、簡単に解説します。質の高い教材と講義、充実したサポート体制、そして圧倒的な合格実績など、受験生にとって有益な情報を要約しています。

より詳細な解説は以下の記事をご参考にしてください。

アガルートの司法試験講座は、オンライン学習に特化しており、受講生が自分のペースで効率的に学習を進められる環境を提供しています。オンラインで完結する講義動画とデジタル教材は、忙しい現代人にとって非常に便利です。スマートフォンやタブレットを利用して、通勤時間や仕事の合間に学習を進められるため、時間を有効に使うことができます。

また、紙のテキストのクオリティも高いと言われています。

講義動画は短いチャプター形式で構成されており、5~20分程度で完結するため、集中力を保ちながらスキマ時間を活用して学ぶことができます。また、テキストもオンラインで提供されるデジタルブック形式も用意されており、いつでもどこでもアクセス可能です。

さらに、最大30%割引の制度も用意されており、多様な受講生のニーズを満たす制度があります。

アガルートの司法試験講座には、受講生の学習レベルや目標に応じた多彩なコースが用意されています。特に、初学者から上級者まで幅広く対応する「最短合格カリキュラム」シリーズは、短期間での合格を目指すために設計されたフルパッケージのカリキュラムです。このシリーズには、「最短合格カリキュラムライト」「最短合格カリキュラム」「コーチングオプション」「マネージメントオプション」といったコースがあり、それぞれの受講生のニーズに合わせて選択することができます。

「最短合格カリキュラム」は、司法試験合格に必要なすべての要素を網羅したコースであり、受講生が効率的に合格を目指せるように設計されています。一方で、「最短合格カリキュラムライト」は、短答式試験の学習経験があり、論文対策に重点を置きたい方向けのコースで、費用を抑えつつ必要な内容に集中して学べます。

また、よりきめ細かなサポートを希望する受講生には、「コーチングオプション」や「マネージメントオプション」が用意されています。これらのオプションを選択することで、追加の添削指導や個別課題の指導が受けられ、学習の進捗管理までサポートされるため、学習を徹底的にサポートしてほしい方に最適です。

アガルートの最大の強みの一つは、講師陣の質の高さです。アガルートで講義を担当するのは、全員が司法試験合格者であり、講師は自身の経験を基に、受講生にとって最も効果的な学習方法を提供しています。

講師の豊富な知識と経験に基づいた指導は、受講生にとって非常に心強いものとなっています。

特に、「マネージメントオプション」を選択すると、プロの講師から直接指導を受けることができます。これには、週1回の個別指導やオンライン添削が含まれており、受講生一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランが提供されます。また、ラウンジでの対面指導を選択することもでき、通信講座でありながら、まるで通学しているかのようなサポートが受けられるのも特徴です。

アガルートは、合格を目指す受講生に対して、さまざまな特典とサポートを提供しています。その中でも特筆すべきは、予備試験合格者に対する受講料全額返金の特典です。これは受講生にとって大きなモチベーションとなり、合格を目指すための強力なインセンティブとなっています。

さらに、アガルートでは、質問制度やオンライン添削、ホームルームなどのサポートが充実しており、受講生が学習中に直面する疑問や不安をすぐに解消できる体制が整っています。特に、何度でも無料で質問できる制度は、受講生が効率的に学習を進める上で非常に役立ちます。

アガルートは、これまでに多くの合格者を輩出しており、その実績は他の予備校を圧倒しています。令和5年度の司法試験では、アガルートの受講生が合格者全体の36%を占めるという驚異的な結果を残しています。また、予備試験でも、マネージメントオプション利用者の合格率が全国平均の4.9倍に達しており、その高い合格率は、アガルートの教育がいかに効果的であるかを物語っています。

アガルートの司法試験講座は、受講生から非常に高い評価を得ています。特に、テキストの質と講師の指導力については、多くの受講生から賞賛の声が寄せられています。「テキストが細部まで秀逸で、わかりやすい」「講師の説明が的確で、一貫した学習ができる」という口コミが多く見られ、受講生が実際に学習の中でその効果を実感していることがわかります。

一方で、料金が高額である点やデジタルブックの使い勝手に不満を持つ声もあります。オンライン学習システムの一部に改善の余地があるという指摘も見られますが、全体としては非常に満足度の高い講座となっています。

アガルートの司法試験講座は、質の高い教材と講義、充実したサポート体制、そして圧倒的な合格実績を持つ、受験生にとって最適な学習環境を提供しています。

短期間での合格を目指す方や、自分に合った学習プランをカスタマイズしたい方にとって、アガルートは非常に魅力的な選択肢です。公式サイトでさらに詳しい情報をチェックし、あなたに最適なカリキュラムを見つけて、司法試験合格への第一歩を踏み出しましょう。

伊藤塾は、日本国内でも屈指の司法試験・予備試験対策を提供する資格学校として知られています。そ

の高い合格実績と充実したカリキュラム、経験豊富な講師陣により、多くの受験生に選ばれています。ここでは、伊藤塾の司法試験講座の特徴を詳しくご紹介します。

伊藤塾の最大の特徴は、圧倒的な合格実績です。2023年の司法試験では、合格者1,781名中、1,556名が伊藤塾の有料講座受講生でした。

これは、合格者の約87.4%が伊藤塾を利用していたことを意味し、信頼性の高さを証明しています。

伊藤塾のテキストは、試験に必要な知識を網羅し、持ち運びに便利なA5サイズのルーズリーフ形式で提供されています。

定義、趣旨、論点、重要判例が体系的に整理されており、視覚的にも理解しやすいように図表が多用されています。さらに、余白が多く、講義中にメモを取りやすい設計になっているため、受験生にとって非常に使いやすい教材です。

伊藤塾の学習カリキュラムは、初学者から経験者まで対応しており、個々の学習ペースや目標に応じた多様なコースが用意されています。特に、「司法試験入門講座」は、基礎からしっかり学べる500時間以上の講義と少人数ゼミを組み合わせ、受験生の法的思考力を養成します。学習の進め方に柔軟性があり、フリースタイルコースでは1年から3年の間で自分のペースで学習を進められるなど、忙しい社会人や大学生にも最適です。

伊藤塾では、長期的な学習をサポートするための体制が整っています。マイページ質問制度、デジタル添削システム、学習スケジュールの作成と進捗管理、カウンセリングなど、受講生が効率的に学習を進められるよう、無料・有料のサポートが豊富に用意されています。特に、個別指導が必要な受講生には「i.Coach」やマンツーマン指導のオプションがあり、受験生一人ひとりに合わせた指導が可能です。

伊藤塾には、司法試験合格者や実務経験豊富な講師が多数在籍しており、質の高い指導を提供しています。伊藤真塾長をはじめとする講師陣は、合格後を見据えた教育を行い、受験生が試験に臨むだけでなく、その後の実務でも活躍できるよう指導を行っています。また、各講師の豊富な経験に基づいた実践的な講義は、受講生から高く評価されています。

伊藤塾では、オンラインでの学習環境も充実しています。リアルタイムでのライブ配信講義に加え、見逃し配信やオンデマンド配信も可能です。

これにより、忙しい社会人や学生でも自分のペースで学習を進めることができます。また、オンラインゼミやカウンセリングなど、通学生と変わらないサポートが受けられるため、地方在住者や通学が難しい受講生にも対応しています。

伊藤塾では、受験生の実力を確認するための短答模試や論文模試が提供されており、実際の試験さながらの環境で実力を試すことができます。

また、合格者との交流会や無料講座、セミナーなど、受験生が学習を進める上で役立つイベントも豊富に開催されています。

伊藤塾の司法試験講座は、その圧倒的な合格実績、高品質な教材、優秀な講師陣、そして充実したサポート体制により、多くの受験生にとって最適な選択肢となっています。

費用は高額ですが、その分、確実に合格を目指すための環境が整っており、真剣に司法試験に取り組む受験生にとって強力な味方となるでしょう。伊藤塾での学習は、司法試験合格だけでなく、その後のキャリアにも大きな影響を与える価値ある投資となるはずです。

辰巳法律研究所は、全国の主要都市に校舎(東京本校、大阪本校、岡山校、名古屋会場、京都会場、福岡会場)を構え、対面による講義を得意とする予備校です。

長い歴史で培ったノウハウを活かし、多くの受験生から高い評価を得ています。今回は、辰巳法律研究所の司法試験講座の特徴を、受講者や合格者の評判・口コミとともにご紹介します。

辰巳法律研究所の代表的な講師である原考至講師は、現役弁護士であり、講師としての実力も非常に高いと評判です。

特に「予備試験専願ハイスピードスキーム」では、短期間での実践的な学習が可能です。論文対策に力を入れており、丁寧な添削を受けられることが大きな魅力です。また、メールによる質問が回数制限なく可能であり、受講者にとって非常に便利なサポートが整っています。

辰巳法律研究所では、基礎講義、論文、答練などが細かく講義に分かれており、受講者は自分の実力やニーズに合わせてカリキュラムを組むことができます。

また、市販されているテキストも質が高く、講義と併用して効率的な学習が可能です。

辰巳法律研究所の講座は、基礎から実践までを網羅したパックから、個別の講座まで、受講者のニーズに合わせた多様なプランが用意されています。特に「スタンダードスキーム」は2年間かけてじっくり学ぶことができるため、ゆっくりと自分のペースで勉強したい方に最適です。一方で、短期間で集中して学習したい方には「予備試験専願ハイスピードスキーム」がおすすめです。

また、辰巳法律研究所の司法試験・予備試験講座は、模試や答練の質が高いと評判です。特に、受講者の声では、「スタンダード論文答練」が多くの支持を得ており、丁寧な解説や細かい採点が大変好評です。また、論文模試に関しても、本番さながらの状況で試験を受けることができるため、受験慣れするための絶好の機会となっています。

辰巳法律研究所の司法試験講座は、模試や答練を重視したい受験生にとって非常に有益な選択肢です。特に、質の高いテキストと丁寧な添削が、合格に向けた確かな力をつける助けになります。

もっとも、校舎の縮小や経営状況に対する不安もあり、特に地方に住んでいる方には通学が難しい場合があります。これらの点は、他の予備校と比較して慎重に考慮する必要があります。

資格スクエアは、司法試験や予備試験に向けた効率的な学習を提供するオンライン講座で、多くの受験生から高い評価を得ています。この記事では、資格スクエアの司法試験講座の特徴について詳しく紹介します。

より詳細な解説は以下の記事を参考にしてください。

資格スクエアの最大の特徴は、他の講座と比較して非常に優れたコストパフォーマンスです。

多くの司法試験予備試験講座が100万円を超えるのに対し、資格スクエアの「合格フルパッケージ」は約70万円というリーズナブルな値段で提供されています。このパッケージには、約625時間の動画講義、205通の論文添削、模試、そして月1回の学習相談が含まれており、追加費用を心配する必要がありません。

また、過去の合格実績も高く、令和4年度には22.8%の合格率を記録。価格の安さと講座の質が見事に両立されている点が、資格スクエアの強みです。

資格スクエアでは、AIを活用した「脳科学ラーニング」という学習機能を導入しています。

これは、東大の脳科学研究者と共同で開発されたシステムで、受講者の学習履歴や理解度を分析し、個々の学習ニーズに合わせた最適な問題演習を提供します。これにより、学習効果を最大化し、確実に知識を定着させることが可能です。

資格スクエアは、オンライン学習の利便性を最大限に活用したシステムを提供しています。

特に評価が高いのが、動画講義と連動するオンラインレジュメ機能です。このレジュメは、マーカーでの線引きやメモの書き込みができ、受講生が自分専用の学習ノートを作成できます。

また、条文リンクやワンクリック質問機能など、学習を効率化するツールも充実しており、いつでもどこでも快適に学習できる環境が整っています。

資格スクエアは、通信講座でありながら、サポート体制も充実しています。質問無制限や月1回の学習相談、学習進捗メールなど、受講生が孤立せずに学習を進められるよう、手厚いフォローが行われています。特に、講師との直接のやり取りができるZOOM相談会や、他の受講生とコミュニケーションを取る機会が提供されている点は、安心感を与えてくれます。

資格スクエアの司法試験講座は、コストパフォーマンス、学習システム、講師の質、サポート体制といったすべての面でバランスが取れており、司法試験・予備試験に挑む受験生にとって非常に優れた選択肢です。リーズナブルな価格でありながら、合格実績も確かなものであり、初学者から経験者まで幅広くおすすめできる講座と言えるでしょう。

資格スクエアでの学習を検討している方は、ぜひ一度無料体験を利用し、自分に合った学習環境を確かめてみてください。

加藤ゼミナールは、司法試験・予備試験対策に特化したオンライン予備校で、2021年に加藤喬先生が設立しました。

まだ新しい予備校ですが、その高い評判と優秀な講師陣により、すでに多くの受験生から注目を集めています。

より詳しい解説は以下の記事を参考にしてください。

加藤ゼミナールの最大の特徴は、全ての教材が加藤喬先生によって作成されたオリジナルであることです。

特に、過去問分析力を駆使して作成された労働法の教材は、司法試験受験界で高いシェアを誇り、そのクオリティは多くの受講生から高く評価されています。

また、教材は最新の判例や法制度に基づいており、常に最新情報を反映しています。

オンライン講座として提供されているため、受講生は全国どこからでも受講可能です。

講義は収録されたものを提供しており、倍速再生や自分の生活リズムに合わせた学習が可能です。これにより、忙しい社会人や学生も効率的に学習を進めることができます。

加藤ゼミナールは、他の予備校に比べて非常にリーズナブルな料金設定を実現しています。例えば、予備試験合格パックは50万円台から受講可能で、質の高い教材や講義を提供しながらも、受講料を抑えたい方にとって非常に魅力的な選択肢です。

加藤ゼミナールには、司法試験の高順位合格者や、豊富な指導経験を持つ講師が揃っています。

特に高野泰衡先生や加藤駿征先生は、司法試験講師として高い実績を持ち、多くの合格者を輩出してきました。こうした講師陣による講義が受講生の信頼を集めています。

〇一気通貫型のカリキュラム

加藤ゼミナールのカリキュラムは、「導入インプット講義」から始まり、基礎固め、そして試験対策レベルまでを一気通貫で学べる構成になっています。このカリキュラムにより、受講生は他の予備校や教材に頼ることなく、最初から最後まで加藤ゼミナールの講義で完結できるため、効率的に学習を進めることができます。

〇インプットとアウトプットの統合

従来の予備校ではインプットとアウトプットを別々に学習することが一般的ですが、加藤ゼミナールではこの二つを統合した学習スタイルを採用しています。具体的には、基礎問題演習を通じて具体的な事例を解決するための知識をインプットし、これをアウトプットに活かすという方法です。このスタイルにより、効率よく法律知識を習得し、実際の試験で活用できる力を身につけることができます。

加藤ゼミナールは、実績ある講師陣による質の高い講義と、独自のオリジナル教材で、多くの受験生をサポートしています。そのリーズナブルな料金設定と柔軟な学習スタイルにより、忙しい社会人や学生にも最適な選択肢です。しかし、サポート体制の面で不安がある方や、初学者には少しハードルが高いかもしれません。自分の学習スタイルやサポートニーズに合った講座を選ぶことが重要です。

LEC東京リーガルマインドは、創立40年以上の歴史を持つ大手総合予備校で、多くの国家資格・公務員試験の受験指導を行っています。

特に司法試験講座は創立初期から開講され、数多くの合格者を輩出してきました。

LEC東京リーガルマインドの司法試験講座の特徴について詳しくご紹介します。

LECの司法試験講座は、通学と通信の両方で受講可能です。実際に校舎で生講義を受けることもでき、遠方の受講生はZoomを通じてリアルタイムで受講できます。また、講義はWebで見逃し配信されるため、忙しい方でも自分のペースで学習が進められます。

LECのカリキュラムは、初学者向けから学習経験者向けまで、多様なニーズに応じたコースが用意されています。例えば、1年で合格を目指す「予備試験1年合格専用コース」や、2年かけてじっくり学習する「1.5年合格コース」など、各受講生の生活スタイルや目標に合わせたカリキュラムを選ぶことができます。

LECの司法試験講座では、各分野の専門家である講師が一貫して指導を行います。

田中正人講師、赤木真也講師、武山茂樹講師など、豊富な経験と高い指導力を持つ講師が在籍しており、受講生からも高い評価を受けています。特に、各講師が独自に作成したオリジナル教材は、試験に直結する内容であり、効率的な学習が可能です。

LECでは、受講生が安心して学習を進められるように、さまざまなフォロー制度が整っています。講義前後には講師に直接質問できる環境が整っており、個別指導や学習スケジュールの作成も専門スタッフがサポートします。また、通信生にも「教えてチューター制度」やオンラインでの質問対応などが提供され、学習環境に不安を抱えることなく勉強を続けることができます。

LECのテキストは、試験の傾向を徹底的に分析し、初学者でも理解しやすいように作られています。

特に、メインテキストである『セブンサミットテキスト』は、入門レベルと発展レベルに分かれており、学習の進行度に応じて使用することで、効率的に知識を習得することができます。また、講師ごとのオリジナルレジュメも非常に評判が良く、受講生の実力向上に大いに役立っています。

LECの司法試験講座は、これまでに多くの合格者を輩出しており、その実績は他の予備校と比べても高い水準にあります。

特に、入門講座を受講した受講生に対する合格サポート制度は、予備試験や司法試験合格までの道筋をしっかりとサポートし、安心して勉強を進められる環境を提供しています。

LEC東京リーガルマインドの司法試験講座は、その多様なカリキュラム、実績豊富な講師陣、そして充実したフォロー制度によって、多くの受講生から高い評価を得ています。通学や通信の選択肢があり、各自のライフスタイルに合わせて学習できる点も大きな魅力です。

スタディングの司法試験講座は、リーズナブルな価格設定とスマートフォンを活用した効率的な学習システムで、多くの受験生に支持されています。

2016年4月にリリースされ、2024年で9年目を迎えるこの講座は、初学者から法科大学院生まで、幅広い層に向けた学習環境を提供しています。

より詳細な解説は以下の記事を参考にしてください。

司法試験や予備試験の通信講座は、一般的に100万円前後の受講料がかかるのが通常です。

しかし、スタディングの司法試験講座は、138,000円(税込)という驚きの低価格で提供されています。

この価格設定は、受験生にとって大きな魅力であり、経済的な負担を軽減するだけでなく、合格に必要な教材とサポートをしっかりと提供しています。

スタディングの最大の特徴は、スマートフォン1台で完結できる学習システムです。分厚いテキストや問題集を持ち歩く必要がなく、バスや電車の移動時間、仕事や家事の合間など、あらゆるスキマ時間を有効活用して学習が進められます。

この学習システムには、AIを活用した「AI実力スコア」「AI問題復習」機能や、学習進捗をリアルタイムで把握できる「学習レポート」機能など、受験生の学習を効率化するための機能が充実しています。これにより、忙しい日常の中でも確実に学習を進めることが可能です。

スタディングは、短期間での合格を目指す受験生に向けた独自の学習法「スタディングメソッド」を提供しています。このメソッドは、短期合格者の学習方法や行動履歴を分析し、効率的に実力を高めるために開発されました。

スタディングメソッドでは、必要最小限のインプット学習を行い、アウトプットを重視することで、無駄なく効率的に合格ラインに到達することを目指します。また、1回あたりの学習時間を短く設定し、繰り返し復習することで、知識の定着を図る「学習単位の細分化」も特徴的です。

スタディングでは、受講を検討している方に向けて、実際のコンテンツを無料で試せる機会を提供しています。映像講義やWEBテキスト、スマート問題集など、主要な教材を事前に体験できるため、講座の内容を納得してから受講を開始することができます。

一方で、スタディングにはいくつかの課題もあります。特に、論文添削がない点や紙媒体のテキストが提供されていない点は、受験生にとってデメリットと感じる部分です。しかし、スタディングは低価格であることから、これらの点を他の予備校や市販の教材で補うことも可能です。

スタディングの司法試験講座は、忙しい社会人や学生にとって、費用を抑えつつ効率的に学習を進めるための最適な選択肢となるでしょう。スマートフォンを活用した画期的な学習システムと、経験豊富な講師陣による指導、そして短期間での合格を目指すスタディングメソッドは、司法試験合格への強力なサポートとなります。

BEXAは、従来の予備校や通信講座とは異なる新しいオンライン学習プラットフォームです。

司法試験や予備試験において、受験生の多様なニーズに応えるために設計されたBEXAは、その独自の特徴とともに、短期間で注目を集めてきました。

BEXAの司法試験講座の特徴や評判について詳しく紹介します。

より詳細な解説は以下の記事を参考にしてください。

BEXAは、株式会社BEXAが運営するオンラインの資格試験対策講義配信プラットフォームです。講師個人がそれぞれの講座を作成・配信するという形式で、受講生は自分に合った講師や講座を選んで学習を進めることができます。

BEXAの最大の特徴は、講師自身が講座のすべてを作成する点にあります。これは、講座の内容から配信、テキストの製本までを含み、講師の個性やスタイルが色濃く反映されるため、講座のクオリティにはばらつきがあるものの、自由度が非常に高い学習が可能です。

BEXAは2015年にサービスを開始した比較的新しいプラットフォームですが、すでに司法試験合格者の3人に1人が利用するなど、その実績は注目に値します。2019年度の司法試験では516名がBEXAを利用して合格しており、合格者全体に対する割合は35.5%に達しました。

BEXAの司法試験講座には、以下の特徴があります。

BEXAでは、講師が自ら講座を作成します。これにより、講師の独自のメソッドや指導法が活かされた講座が提供されます。例えば、中村充講師の「4S基礎講座」では、彼自身が開発した論文処理メソッドを学ぶことができ、受講生から高い評価を得ています。

BEXAの講座は基本的に単科形式で販売されており、受講生は自分の弱点や学習ニーズに応じて講座を選択することができます。このため、必要な講座だけを選んで学べるため、効率的な学習が可能です。

BEXAの講座はすべてオンラインで配信されており、通学の必要がありません。受講生はスマートフォンやパソコンを使って、好きな時間に講座を受けることができます。

BEXAは、特にある程度学習を進めており、自分の弱点を克服したいと考える受験生にとって非常に有用なプラットフォームです。個々の講師の力量が問われるため、講座選びには注意が必要ですが、自分に合った講座を見つけることができれば、効率的に試験対策を進めることができます。

一方で、ゼロからの学習を希望する初心者には、BEXAよりも包括的なカリキュラムを提供する予備校や通信講座を利用する方が適しているでしょう。BEXAを効果的に利用するためには、自分の学習状況や目標に合わせて講座を選び、計画的に学習を進めることが大切です。

本ページでは、司法試験予備校8選と予備校の選び方を紹介させて頂きました。

ここから先、予備校を選ぶはあなたです。

各予備校の公式サイトでお試し受講をしてどうするか検討しましょう。

▼司法試験予備校の一覧と公式サイトリンク▼

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。