【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックするこの記事では、もんじゅ訴訟(最判平成4年9月22日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに本判決を理解するための3つのポイントと簡単な結論を以下に示しておきます。

≪理解するための3つのポイントと簡単な結論≫

1 もんじゅ訴訟判決はどのような事案か

原子炉施設「もんじゅ」の建設・運転のため動力炉・核燃料開発事業団は内閣総理大臣から原子炉設置許可処分を受けました。周辺住民(Xら)がその無効確認訴訟を提起しました。

2 もんじゅ訴訟判決の論点

本判決の論点はXらに原告適格が認められるかということです。

3 もんじゅ訴訟判決の判断

本判決はXらの原告適格を認めました。

※今回の記事は「近鉄特急料金変更認可事件(以下近鉄事件といいます)」の記事と関連する形で書かれています。そちらも適宜ご参照ください。

このページの最後にもリンクを張っておきますので、この記事を読み終わったら読んでみてください。

原子炉施設「もんじゅ」の建設・運転のため動力炉・核燃料開発事業団は内閣総理大臣から原子炉設置許可処分を受けました。

これに対して周辺住民が無効等確認訴訟を提起した事案です。

本判決の論点は「Xらに原告適格が認められるか」という点です。前回の近鉄事件と2回続けて原告適格について扱うことになります。

「なんだ同じ話か」と思うかもしれませんが、必ずしも同じ話ではありません。

近鉄事件では、原告が「消費者(鉄道利用者)」であったのに対し、本件では「周辺住民」である点が異なります。「それが違うとなんなのか?」と思われるかもしれませんが、この点については後ほど(「消費者と周辺住民の違い」の章で)解説します。

判例が、いかなる基準で「原告適格の有無を判断しているのか(法律上保護された利益説)」そして「法律上保護された利益とは何か」については近鉄事件の記事で丁寧に解説しました。その内容がまだの方は、まずそちらをご覧ください。

一応の復習しておきますと、判例上、原告適格は「その処分で法律上保護された利益を侵害される者(など)」に認められます。

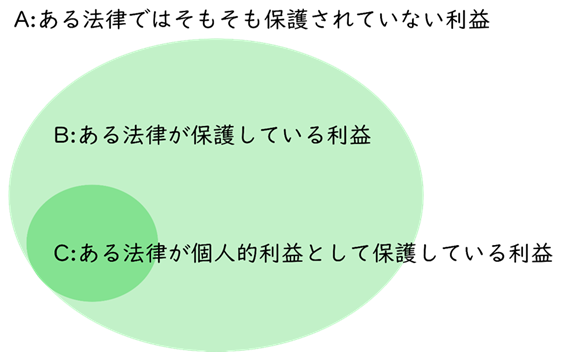

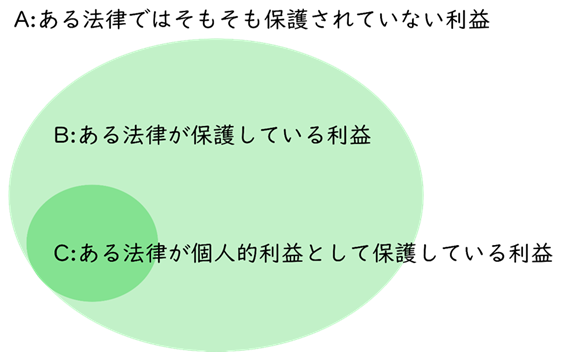

そして「法律上保護された利益」とは、下の図の「C」部分を指します。

判例は「ある利益が保護された利益といえるか?」を以下で判断していたのでした。

①そもそもその利益が根拠法で保護されているか(AorB)

②その利益が根拠法で個別的に保護されているか(BorC)

「①そもそもその利益が根拠法で保護されているか(AorB)」と「②その利益が根拠法で個別的に保護されているか(BorC)」をどのように判断するかについても復習しておきましょう。

≪判断方法≫

①そもそもその利益が根拠法で保護されているか(AorB)

根拠法や関係法令などをみて法の趣旨から判断することになります。

②その利益が根拠法で個別的に保護されているか(BorC)

ある利益が「誰でも享受できる公益として」ではなく「特定の範囲の人の享受する個別的な利益として」保護されているかを判断するのでした。

前回は割とサラッと流してしまったのですが、今回の記事では②の検討について、すこし掘り下げて説明します。

繰り返しですが、②は「ある利益が公益ではなく個別的な利益として保護されている」ことを意味します。

少しかみ砕いて言いかえると、原告が「広く薄く保護された公益(うすい緑のB)」ではなく、「狭く深く保護された利益(濃い緑のC)」を持っているのだと主張しなければいけません。

では、何をもって「薄い利益」から「濃い利益」を区別できるのでしょうか?

まず一つ目の、薄い・濃いを区別する要素としては「被侵害利益の性質」です。

本件では「原告は万が一原子炉事故が起こると命に危険が及びますので、被侵害利益は生命身体の安全」ということになるでしょう。生命身体という利益は(当たり前ですが)非常に重要です。また人間死んだらそれでお終いですので、事後的に被害を補填することはできません。すると薄くではなく、濃く保護する必要があります。

また、公益から個別的利益を区別するためには「誰でも保護されるわけではなく特定の人が特に保護されているのだ」という必要があります。そのために被害を受ける可能性やその程度を考慮します。

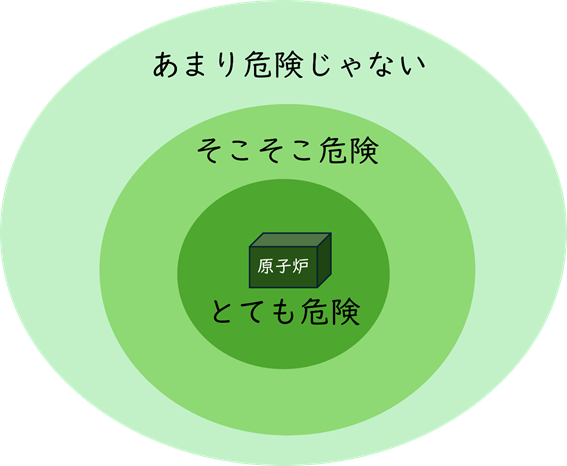

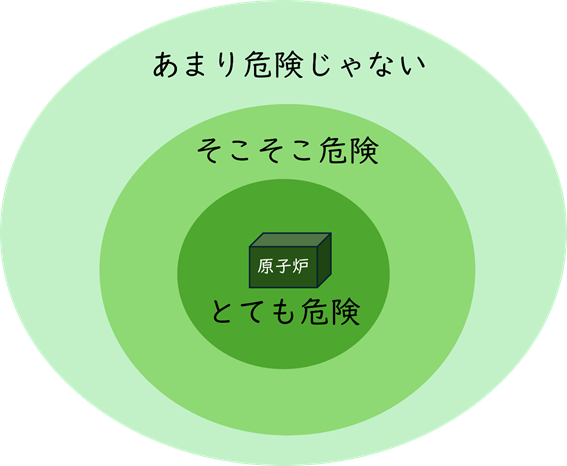

原子炉のような危険施設の場合、一般の人から特に保護された特定の人を区切るためには距離という基準が使えます。つまり、近ければ近いほど事故があった時に被害を受ける確率は高くなりますし、被害も深刻なものになるでしょう。

例えば…

上の図のような場合であれば「とても危険な地域に住んでいる人は特に(個別的に、濃く)保護しましょう」という風な区別(線引き)が可能であるわけです。

では近鉄事件と本件の違い、「消費者型」と「周辺住民型」の違いはどこにあるのでしょうか?

その違いは「②利益が根拠法で個別的に保護されているか」のハードルを突破することの容易さです。

「周辺住民型」の場合、生命身体などの利益が問題となりやすく、距離により特定の人を線引きすることができるため上述のように②のハードルをクリアすることが比較的容易になります。

しかし、「消費者」の場合は、問題となる利益が生命身体でない(経済的利益など)上に、距離のような基準が使えないため、「特定の消費者」を「一般の消費者」から切り分ける明確な物差しを、設定しにくいのです。

よって、②のハードルを越えにくくなります。

なお、「消費者利益」が問題となる場合でも「日常的に反復継続して利用する消費者」と「その他の消費者」という形での区別をすることは可能であり、そのような判断を行った裁判例があることは、前回触れた通りです。

では、本判決の判断です。

なお、こちらの記事では①②の段階を区別して解説しておりますが、最高裁は整然と①②の段階を区別して論じているわけではありません。

なので、この見出しの意味は最高裁が規制法の趣旨を明示的に①の段階として論じたということではありません。答案上あるいは頭の整理上最高裁の法の趣旨に関する説示を①に位置づけるといいのではないか?という程度に受け取ってください。

まず、最高裁は「処分の根拠法たる規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)」の趣旨について、「災害を防止し周辺住民の生命身体の安全をはかることである」考えます。

なぜそう言えるのでしょうか?最高裁は「規制法24条の許可基準」に着目しました。

3号は「当該申請者が原子炉を設置するために必要な技術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力を有するか否か」4号は「当該申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質……、 核燃料物質によって汚染された物……又は原子炉による 災害の防止上支障がないものであるか否か」を審査するとしています。

なぜそのような基準があるかと言えば、3号、4号の基準が満たされなければ「当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらないようにするため」です。

このように「災害を防止し周辺住民の生命身体の安全をはかること」が趣旨であると考えたのです。その趣旨からすると、当然「周辺住民の生命身体の安全の利益は規制法により保護されている」と言えます。

被侵害利益は、上述の通り「周辺住民の生命身体」であり重大です。

そして、②の段階では「一般人から区別され、特に保護された人を切り出さない」といけないのでしたね。

判例は「事故が起こったときは、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が高く、しかも、その被害の程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、特に、原子炉施設の近くに居住する者はその生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される」としたうえで

「右各号は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉施設周辺に居住し、右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。」としました。

この部分は、非常に重要です。

まず、今回の記事で嫌になるほど繰り返した「公益ではなく、個別的利益として保護されているか?」という②の判断の基本構造を読み取ることができますね。そして、最高裁は「直接的かつ重大な被害」を受ける者を一般人と切り分けました。

この表現は切り出し(一般人との区別)の際に頻出なので暗記して損はないでしょう。

最高裁は、その上で「Xらが直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民に当たる」ことを認定し、原告適格を認めました。

今回の記事もお読みくださりありがとうございました。

以下の記事も関連しておりますので、是非こちらの記事がまだの方は読んでみてください。

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂

橋本博之(2023)『行政判例ノート <第5版>』弘文堂

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。令和7年司法試験合格者。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。