【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックするこの記事では、近鉄特急料金変更認可事件(最判平成元年4月13日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに「本判決を理解するための3つのポイント」と「簡単な結論」を以下に示しておきます。

1 本判決はどのような事案か

鉄道会社である近鉄が「特急料金の値上げ」について大阪陸運局長から「認可処分」を受けました。

定期券を購入し日常的に近鉄を利用して特急に乗車していたXらが、同処分の「取り消し訴訟」を提起しました。

2 本判決の論点

本判決の論点は、Xら「消費者」に「原告適格が認められるか?」ということです。

3 本判決の判断

本判決はXらの「原告適格」を認めませんでした。

その理由は「利用者の個別的利益が根拠法である地方鉄道法では保護されていない」と考えたからです。

事案

鉄道会社である近鉄が特急料金の値上げについて大阪陸運局長から認可処分(地方鉄道法(すでに廃止)21条)を受けました。

認可を受けると近鉄は値上げを実現することができるわけですが、消費者(鉄道利用者)としてはこれを阻止したいという気持ちになります。

そこで、定期券を購入し日常的に近鉄を利用して特急に乗車していたXらが、同処分の取り消し訴訟を提起しました。

本判決の論点は「Xらに原告適格が認められるか?」という点です。

Xらは「鉄道の利用客であり消費者」といえるため、本判決は「消費者」の「原告適格」について判断を示した一例と言えます。

さて、「原告適格」の有無はどのように判断するのでしょうか?過去の記事でも解説しましたが、大切な事なので本記事でも改めて確認したいと思います。

「原告適格のある者」とは、「法律上の利益を有する者」(9条1項)のことを言います。

「法律上の利益」とは、「処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害又は必然的に侵害されるおそれのある者」に認められます。

そして、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を、専ら一般的公益に吸収・解消させるにとどめず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨の場合には、当該利益は法律上保護された利益にあたります。

その判断の際には「行政事件訴訟法9条2項」を考慮します。(もっとも本判決当時は9条2項はなかった)

難しい言い回しでよくわからなかったという方もいるかもしれません。

要するに、原告が「自分に原告適格がある」というためには「自分は法律上保護された利益を享受していて、それが処分で侵害される」と言えばよいのです。

すると「原告の享受する利益が法律上保護された利益か?」ということが決定的に重要になってきます。では、「法律上保護された利益であるか?」はどう判断するのでしょう。

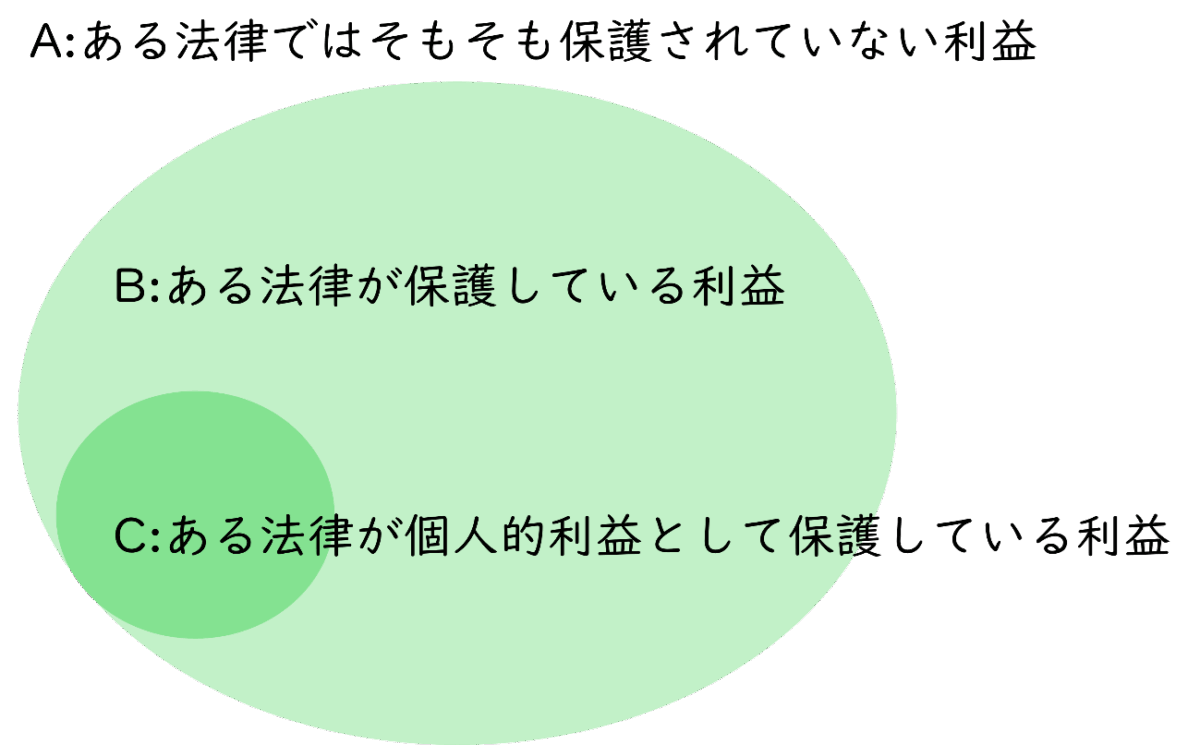

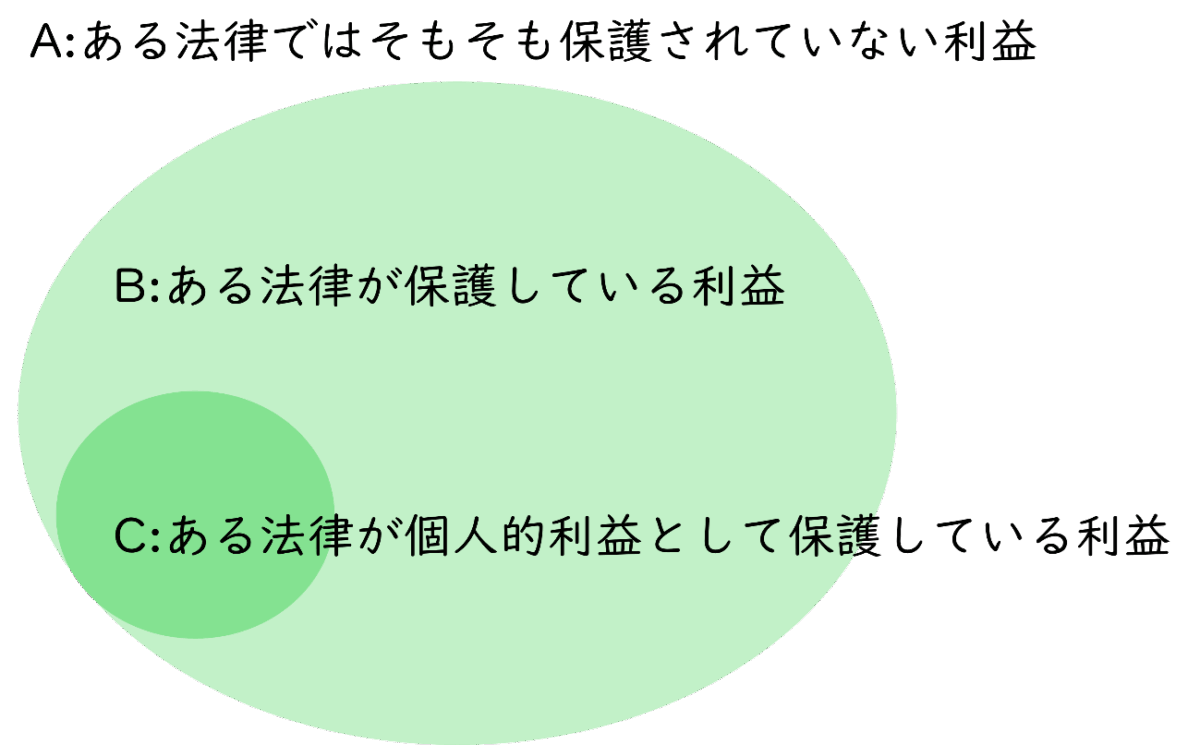

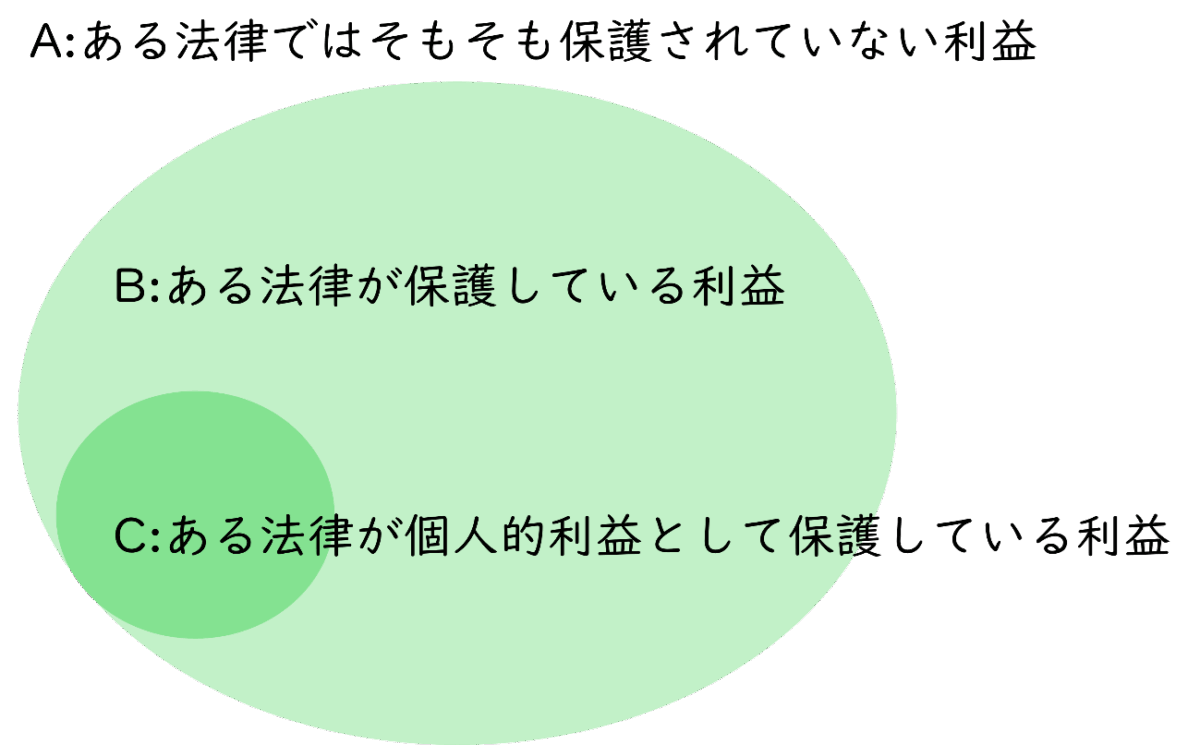

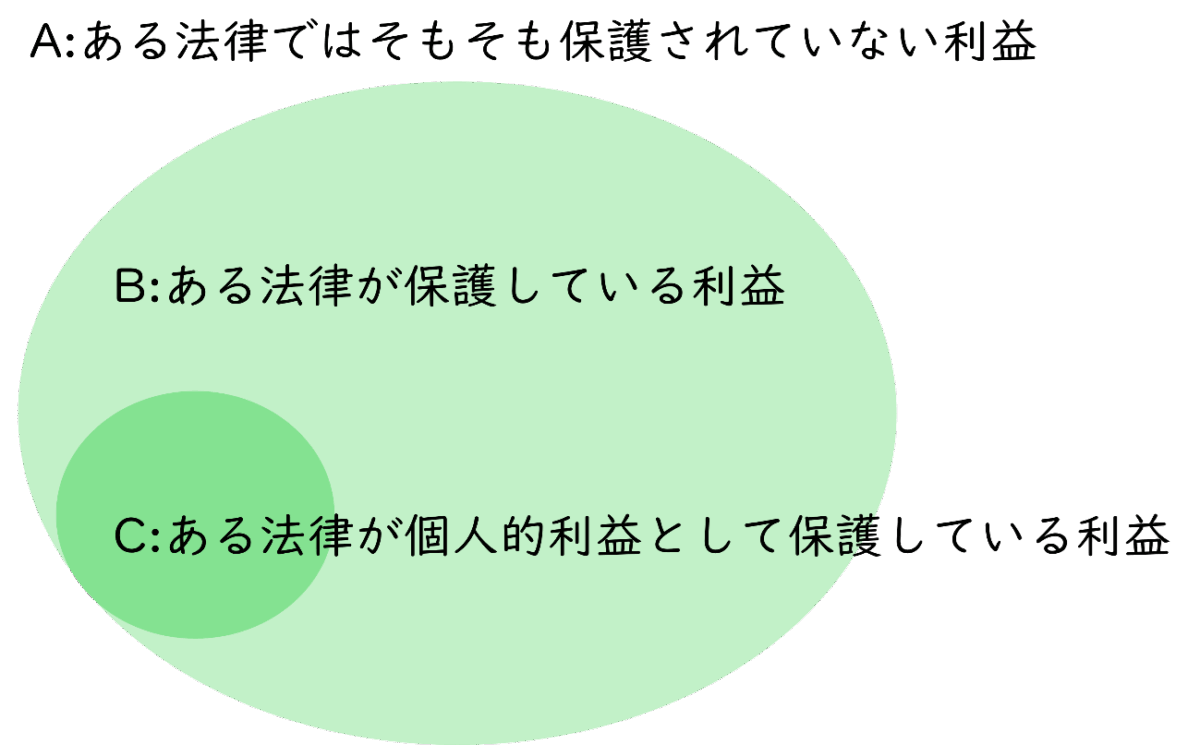

ある利益が法律上保護された利益であるか否かの判断は判例上①そもそも根拠法がその利益を保護しているか、②その利益を根拠法が個別的に保護しているかの2段階で判断されます。学説上①を保護範囲要件、②を個別保護要件と呼んで整理する見解が一般的です。

法律上保護された利益であるかの判断要件

①保護範囲要件:そもそも根拠法がその利益を保護しているか

②個別保護要件:その利益を根拠法が個別的に保護しているか

抽象論だけでは少しわかりにくいと思うので図にして考えてみましょう!

・Cの部分が「法律上保護された利益」です(C)

・最高裁は①(保護範囲要件)で「Aではなく、Bに含まれる利益を原告が有するか」を検討します(AorB)

・②(個別保護要件)で「Bのなかでも、さらに特別なCの利益を原告が有するか」を検討します(BorC※)

→原告が「C」の利益を持ち、それを侵害されるのなら「原告適格」が認められます。

※CはBの一部であり、②はBの中でも特にCに当たるかという判断なのでBorCという表現は不正確ですが図と照らし合わせた時の視覚的わかりやすさを考慮して本記事ではそう呼ぶことにしたいと思います。

では、実際に①や②はどのように判断するのでしょうか?

①は、ある法律がどんな利益を保護しているのですか?という問題です。

①はその法律を見るしかありません。ただ法律の規定を見るだけではなく、その法律や関係法令の趣旨目的を見ることによって判断すべきとされています(行訴法9条2項)。

②は、その利益が誰でも享受できる公益として保護されているのか、それとも特定の人の享受する個人的利益として保護されているのかという違いです。

②では、広く薄く保護されている一般人の利益(B)から、特定の人たちの個別的利益保護が切り出せるか(C)という判断がなされます。①と同様その法律を見ることで判断される場合もありますし、その権利の内容・性質や仮に事故などが起きた場合の損害の性質などから判断することもあります。

では本判決の判断です。

次の判決文を、読んでみて下さい!

「同条の趣旨は、もつぱら公共の利益を確保することにあるのであつて、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。」

判例は、このように言ってXらの「原告適格」を否定しました。

さて、ではここで問題です。この文章は…

①保護範囲要件(AorB)の話をしているのでしょうか?

②個別保護要件(BorC)の話をしているのでしょうか?

※ヒントは太字化されているところです。

↓

↓

正解は②です。

法が保護しているのが「一般に保護された公益」なのか「特定の人たち(本件では鉄道利用者)の個別的な利益」なのか?という判断をしていますね。これは上で見たように②の判断です。

ここから、この判例が「原告は個別的に保護された利益(C)を有しないので法律上保護された利益を持たず原告適格はない」と判断したことが分かります。

今までの記事の流れからすると①の保護範囲要件(AorB)の話が先に来るはずだが、それはどうしたんだ?と言われそうですが本判決では②のみが問題となりました。(なお、皆さんが答案を書くときには①も問題とした方がよいと思います。)

本件で問題となった「鉄道利用者の利益のような消費者利益」は、一般に②を突破するのが難しいとされています。

「消費者一般の利益(B)」の中から区別されて「特に保護されている特定の利益(C)」を切り分けることが難しいからです。一般消費者の中から、「特にこの人達が保護されているのです」と切り分けるのは困難でしょう。(次回のもんじゅ訴訟の記事で詳しく説明しているのでそちらをお読みください)。

補足

1つ重要ことは、本判決を一般化して「鉄道利用者には原告適格が認められないのね」と覚えてしまうと大変危険です。東京高判平成26年2月19日(以下裁判例という)では反復継続して日常的に鉄道を利用する者に「原告適格」が認められたからです。

本判決との違いは処分の根拠法が違うこと(本判決は地方鉄道法、裁判例では鉄道事業法)、日常的利用者であることの評価が違うことが指摘出来ます。本判決は日常利用者性を重視しません(「たとえ上告人らがD鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であつて通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても」原告適格を認めませんでした)。

裁判例では日常利用者が鉄道を反復継続的に利用することに着目し、そのような者は値上により「日常生活の基盤を揺るがすような重大な損害」を被りかねないとしています。一般人の公益の中から反復継続して利用する特定の利用者の利益を切り出しているのです。

今回の記事もお読みくださりありがとうございました。

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂

橋本博之(2023)『行政判例ノート <第5版>』弘文堂

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。令和7年司法試験合格者。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。