【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

司法試験、予備試験の論文が書ける気がしない。

何から論文対策を始めたら良いの?

安心してください。論文対策に悩むのは、司法試験合格者が必ず経験することです。

躓かないように論文を対策するためには、最も大切なことは、どうすれば「論文を書けるようになるのか」を理解することです。

まずは、論文答案の構成要素を理解し、その構成要素ごとに対策を考えるようにしよう!

問題を細分化して考えるということですね!

≪この記事のポイントまとめ≫

・躓かない司法試験予備試験の論文対策の方法

論文答案の構成要素を理解し、その構成要素ごとに対策を考える

・司法試験・予備試験の論文対策の方法

・問題の所在を的確に示す

・問題の解決基準を理由と共に提示する

・規範を事案に当てはめて自分の言葉で評価ができるようになる

・問題提起に対する解答を明示する

では、いってみよう!

まずは、司法試験予備試験の論文が書けるようになるためには「何ができなければならないのか?」について解説をさせて頂きます。漠然とした「論文が書けない」という課題から、細分化して課題を捉えることで何をすべきなのかが明らかになります。

そこで、まず「論文の構成要素」を理解しましょう。4つのパートから構成されています。

司法試験予備試験の「論文の構成要素」

①問題の所在の摘示し、問題提起

②解決基準を定立

③解決基準を事案に適用

④問題提起に対する回答を明示

それぞれ大切な工程だ!一つずつ見ていくぞ!

「論文の構成要素」の例も踏まえて、解説していくぞ!

構成要素がもれなく行われているか、以下の点を確認していきましょう。

「合格答案」を作成するためには、「与えられた事案における問題点」を探すところから始まります。

「論点抽出」と言われることもあるね!

「問題の所在」に気づくことができなければ、「その論点に関する配点」を全て落とすことになります。

メジャーな論点で、「多くの受験生が気づく論点」を落としてしまうと、かなり不利になってしまいます。(非常に細かい論点であれば「論点落ち=不合格」とまではなりませんが…)

▽問題提起の例▽

甲は、乙より自転車を占有改定を受けているが、占有改定は「占有を始めた」(民法192条)に該当するかが問題となる。

「問題の所在」に気づくことができたら、その問題の「解決基準(規範と言われるもの)」を提示する必要があります。

「規範定立」と言われるものだね!

「規範定立」をする際には、出来るだけ「理由付け」をしましょう。「規範」があれば、その後のあてはめも可能ですが、「なぜその規範を定立するのか?」や「その理由」についても論述するようにしましょう。

「規範定立」は、かならず配点がされている点だと思いますが、その事案における「問題の重要性」に応じて、その「規範の長さ」を調節する必要があります。

些末な論点で、長々と「規範定立」をしてしまうと、バランスの悪い答案になりますし、その他の配点事項を落とすことにつながります。

なお、「規範定立」については、各予備校が出版している「論証集」と呼ばれるものを利用することをお勧めいたします。初学者の場合、「規範定立」と言われても、中々イメージが持てないかと思います。まずは、予備校「論証集」を参考にして、「規範定立」のイメージを持つようにしましょう。

「②問題の解決基準の定立」は「論証集」で対策すればいいんだね!

▼おすすめの論証集は以下の記事で解説しています▼

▽規範定立の例▽

即時取得制度は、占有という動産に関する権利の外形を信頼し、所有者の支払領域を離れて流通するに至った動産に対して、支配を確立した者を保護する制度である。したがって、「占有を始めた」とは、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごと占有を取得するいうと解するのが相当である。

「規範定立」の後は、「事案への当てはめ」が必要となります。この「あてはめ」部分で、差が出来ると言われています。

「規範定立」の部分は、「論証集」を暗記していれば対応が出来てしまいます。ただ、あてはめは「規範」をきちんと理解していなければ、適切に当てはめることができません。

▽事案へのあてはめの例▽

占有改定とは、代理人が事故の占有物を以後本人の為に意思を表示したことによって占有権を取得するものであるが、占有改定による占有の外観に変更が生じるわけではない。したがって、占有改定は、一般外観上従来の占有状態を変更するがごとき占有の取得とは言えないというべきである。

「問題提起→規範定立→あてはめ」で終わってはいけません。「問題提起に対する結論」を必ず明示するようにしましょう。

▽問題提起に対する回答を明示▽

よって、占有改定は、「占有を始めた」に該当しないというべきである。

論文の構成要素のそれぞれの例を、こちらにまとめます。

①問題提起

甲は、乙より自転車を占有改定を受けているが、占有改定は「占有を始めた」(民法192条)に該当するかが問題となる。

②規範定立

即時取得制度は、占有という動産に関する権利の外形を信頼し、所有者の支払領域を離れて流通するに至った動産に対して、支配を確立した者を保護する制度である。したがって、「占有を始めた」とは、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごと占有を取得するいうと解するのが相当である。

③事案へのあてはめ

占有改定とは、代理人が事故の占有物を以後本人の為に意思を表示したことによって占有権を取得するものであるが、占有改定による占有の外観に変更が生じるわけではない。したがって、占有改定は、一般外観上従来の占有状態を変更するがごとき占有の取得とは言えないというべきである。

④問題提起に対する回答を明示

よって、占有改定は、「占有を始めた」に該当しないというべきである。

では、先ほどの論文の構成要素に対するそれぞれの対策をまとめていきます!

それぞれに対策方法があるんだね!

条文の解釈次第で、結論が変わり得る点は「論点」と考えてよいでしょう。逆に、解釈上争いなく、適用が可能な場合には、わざわざ解釈論を展開する必要はありません。

また、司法試験で出題される論点の多くは、既知の論点です。つまり、事前に準備可能です。そして、既知の論点を学習する際に有益なツールは「論証集」です。

「論証集」を使用し、論点を整理しておきましょう。利用するメリットなど詳しくは以下の記事をご覧ください。

①「論点抽出の方法」及び「対策」

・結論が変わり得る点は「論点」と考えてよい

→逆に、解釈上争いなく、適用が可能な場合には、わざわざ解釈論を展開する必要はない

・司法試験で出題される論点の多くは、既知の論点で事前に準備可能

→「論証集」を使用して、論点を学んでいこう

「規範定立」も非常に重要です。

適切な「規範」を定立しなければ、問題文で与えられた事案へ、上手くあてはめをすることができません。あてはめが上手くできなければ、全体の評価もよくなりません。

ただし、後述の当てはめと異なり、規範定立の部分は、対策をすれば対応することができます。先ほども紹介した、予備校が出版しているような「論証集」を使えば、実際の「規範定立」を確認することができます。

よかった…「規範定立」って自分で整理していく必要はなく、論証集で確認できるんだね!

「規範定立」は丸暗記をしてしまうという受験生が一定数いますが、おすすめできません。理解に伴った記憶を心がけてください。丸暗記の場合、「規範の意味」を理解できていないことが多いです。

②「規範定立の方法」及び「対策」

・「論証集」で実際の「規範定立」を確認しておこう

・「規範定立」は理解しながら勉強しておこう

「あてはめ」をするには、基準となる「規範」についてきちんと理解しておく必要があります。

規範について理解するためには、きちんと規範の元となる判例を勉強する必要があります。勉強するべき判例は山ほどあり、相当の労力がかかる点ですが、合格答案を書くためには、規範をきちんと理解することは必須だと考えてください。

そして、この当てはめの対策として、とにかく演習を繰り返し、出来れば、司法試験合格者に添削を受けるようにしましょう。

あてはめのポイントは、自分の言葉で評価することです。事実を摘示するだけでなく、その事実を自分の言葉で評価するようにしましょう。

あてはめの参考例としては、司法試験合格者の再現答案を読んでみましょう。予備校の模範答案でも良いです。優秀とされる答案がどのように自身の言葉で評価をしているのか確認してみましょう。

司法試験や予備試験の答案では、メリハリのある答案を作成する必要があります。論文答案を採点するのは、司法試験委員会ですが、短期間に多数の答案を採点します。

そのため、一読して理解が伝わるような答案を心がける必要があります。司法試験委員会の嫌いな答案は、論証集の吐き出しです。

当該論点の重要性に関係なく、論証を吐き出し答案が多いですが、司法試験委員会はこれをすごく嫌っています。

理解を示すためにも、当該事案における各論点の重要性に応じて、分量を書き分けるようにしましょう。

分量を書き分ける技術は、非常に高度であり、始めからできる必要はありませんが、後々、このような分量にも気を付ける必要があることを理解しておきましょう。

「論文対策」には「演習書」が必須です。「演習書」を使った司法試験予備試験の論文対策の手順は以下のとおりです。

演習書は、一回解いたら終わりではないぞ!

事例と解法パターンをセットで覚えるくらいまで繰り返す必要があるぞ!

▽「演習書」を使った論文対策の手順▽

① ベースとなる演習書を決める

② 演習書は、「記憶の対象」

③ 何度も繰り返し演習し、問題文を読めば、答案構成が思い浮かぶように なるまで演習する。

④ 解説を見ないで、口頭で答案構成をしてみる。

⑤ 最終的には、1問15分程度で見直せるレベルまで追い込む

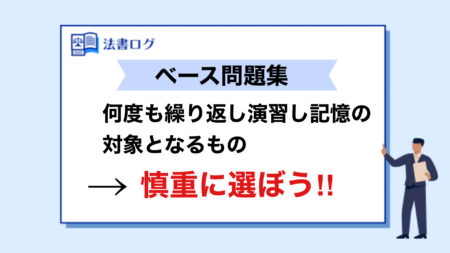

まずは、問題演習のメイン教材を決めましょう。

ベースの演習書は、以下の特徴を有する演習書にしましょう。

▽ベース問題集の選び方▽

・論点の網羅性の高い

・解説が充実している

・余白に書き込みができる

・参考文献も記載されていること

・難しすぎないこと

・1科目40問以上の事例が掲載されていること

ベース演習書が一冊に絞れない場合には、2冊用意をしてもよいかと思います。

しかし、手を広げると挫折の原因ともなりますので、できるだけ1冊決めてそれをやりきるというスタンスが良いかと思います。

法書ログの口コミを参考にして選ぶのもおすすめですよ

演習書は、初見の場合は、実力試しになりますが、最終的な記憶の対象となります。こういう事案の類型では、こういう論点が問題となり、あてはめではここがポイントとなる等、事案と問題の解法をセットで記憶するようにしましょう。

ベースの演習書は、一回解いたら終わりではありません。何度も繰り返し演習し、問題文を読めば、答案構成が思い浮かぶようになる状態まで演習をしましょう。

③の段階を減れば、事例を見て、口頭で答案構成をする等し、1問の復習に費やす時間を短くしていきましょう。口頭で答案構成をしてみて、詰まったところがあれば、解説を確認し、なぜ、分からなかったのか分析するようにしてみましょう。

最終的には、1問15分程度(ベースとなる演習書によりますので、目安です。)で見直せるレベルまで追い込みましょう。ここまで、追い込める受験生は非常に限られているかと思います。

ベース演習書を選ぶ際は慎重になりましょう。最終的に記憶の対象として、繰り返し演習を行うことにもあります。司法試験受験生向けの演習書は、玉石混交ですので、事前にレビューを確認する等して、慎重に選ぶようにしましょう。

法スタの姉妹サイトである「法書ログ」では、法律書籍のクチコミを掲載しておりますので、合わせてご確認ください。400件以上の口コミが読み放題となっています。

民法:「民法演習サブノート」

刑法:徹底チェック刑法

刑法:刑法演習サブノート

憲法:事例問題から考える憲法

民事訴訟法:ロープラクティス民事訴訟法

会社法:ひとりで学ぶ会社法

刑事訴訟法:事例演習刑事訴訟法

行政法:事例研究行政法

行政法:基本行政法判例演習

本記事で解説した論文対策の実践には、体系的な演習が不可欠です。しかし、「どの演習書を選べばいいのか」「市販の問題集では解説が不十分」「答案の書き方が分からない」といった悩みを抱える受験生も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、アガルートの「重要問題習得講座」です。

全7科目約450問を収録したこの講座は、「この問題を繰り返せば、もう論文式試験は怖くない」という確固たる自信を身につけられるよう設計されています。

膨大な出題範囲の中から、司法試験・予備試験で問われる可能性が高い重要論点を厳選。一つひとつの問題が、合格に直結する実力を養うために計算されています。

基本的な論点から応用的な問題まで、段階的にレベルアップできる問題配置。初学者でも無理なく実力を積み上げられ、上級者にとっても直前期の総仕上げとして活用できる構成です。論点の抜け漏れを防ぎ、試験本番で「知らない論点」に遭遇するリスクを最小限に抑えます。

市販の演習書では珍しい、全問題に詳細な答案例と答案構成が完備。「解説は理解できたけど、実際の答案でどう書けばいいか分からない」という初学者の悩みを解消します。模範答案を参考にしながら、論述の型・表現方法・分量感覚を自然と身につけることができます。

アガルートの強みである豪華講師陣が、判例・通説の立場に基づいて全問題を書き下ろし。約79.5時間に及ぶ詳細な講義で、一つひとつの問題を丁寧に解説します。予備校の弱点とされてきた「学説の古さ」や「解説の不正確さ」を克服し、常に最新の議論状況を反映した内容となっています。

本記事で紹介した「①問題の所在の摘示→②規範定立→③当てはめ→④結論」という論文の構成要素を、実践的な問題演習を通じて完璧にマスターできます。理論だけでなく、実際の答案作成で「使える力」に変換できるのが、この講座の最大の強みです。

論点マップによる体系的な復習、問題冊子のデータ提供、そして合格者スタッフへの質問制度など、受験生の「あったらいいな」を実現した手厚いサポート。独学の不安を解消し、確実に実力を伸ばせる環境が整っています。

多くの合格者が実践してきた学習法は、論証集で理論を固め、重要問題で演習を積むというシンプルかつ強力なもの。

アガルートの「論証集の使い方講座」と「重要問題習得講座」の組み合わせは、当サイトが「アガルートの三種の神器」の一つとして推奨する最強のコンビネーションです。

\アガルートの三種の神器/

この黄金ルートが、あなたの合格を強力にサポートします。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。