【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

司法試験の受験生の皆さん、こんにちは!法スタ編集部です。

今回は、法スタでライティング活動をしてくださっている橋龍さんに、非常に役立つ勉強法の記事を寄稿していただきました。

テーマは多くの合格者が合格の鍵として挙げる「知識の一元化」です。

橋龍さんが使用されていた「趣旨規範ハンドブック」について、マーカーの引き方から情報の書き込み方法まで写真付きでわかりやすく解説してくださっています。

知識の一元化方法に悩んでいる方、知識の定着に苦労している方にとって、必ずヒントがみつかるはずです。

それでは、早速ご覧ください。

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

こんにちは!今回は、私が司法試験の勉強に向けて実践していた、知識の一元化方法について紹介させていただきます。

まず、なぜ知識の一元化が必要なのでしょうか?

私の持論としては、「知識を覚えやすい」からだと思います。

司法試験に合格するためには、大量の法律知識を覚える必要があります。しかし、これらを記憶するのは決して簡単ではありません。そのため、知識を効率よく覚えることが司法試験の合格に不可欠だと思います。

知識の一元化は、「知識の整理+知識の反復」に最適であり、効率的に知識を覚えることに繋がるのです。

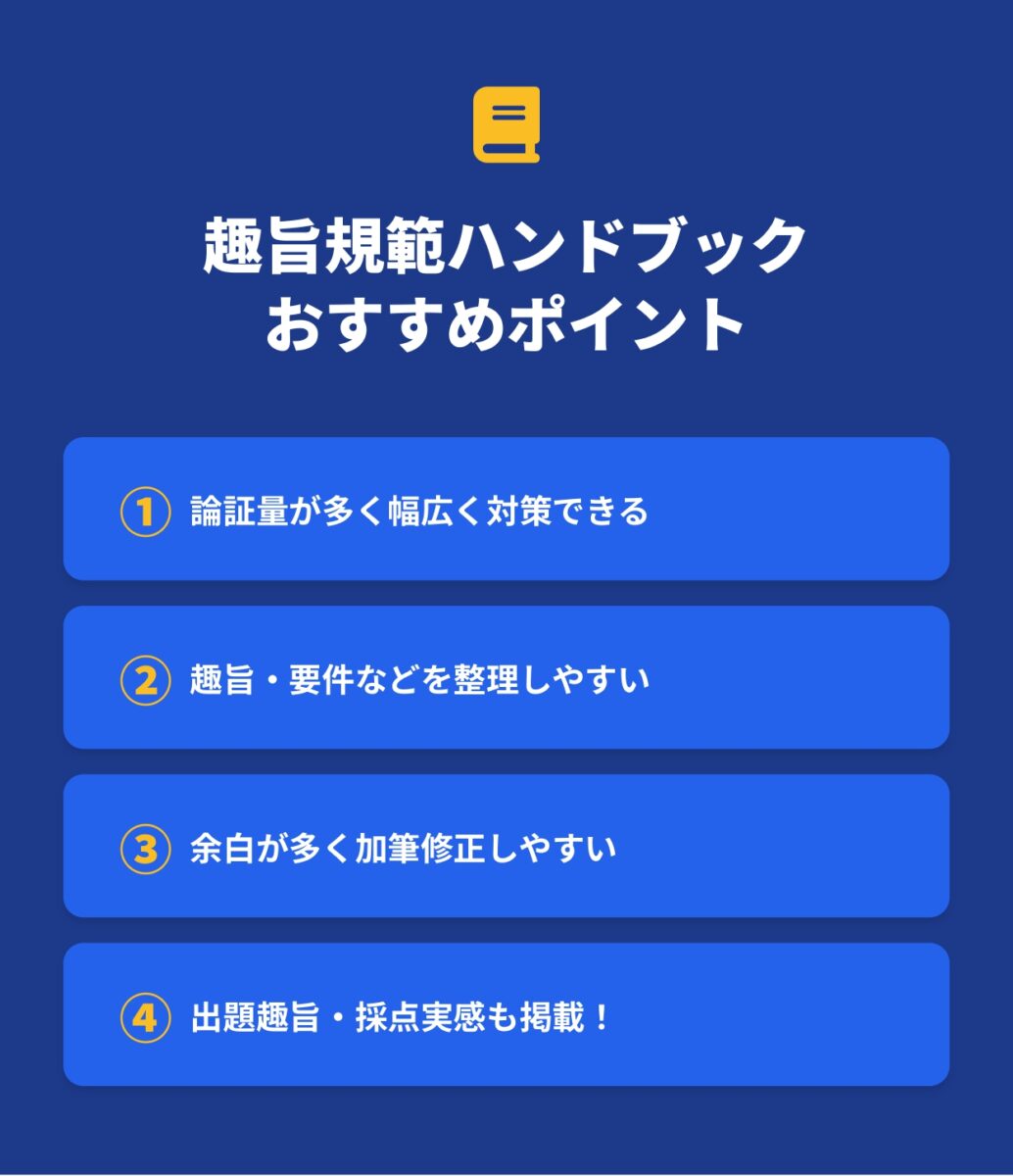

私は、知識の一元化教材として、「辰巳法律研究所の趣旨規範ハンドブック」を用いていました。

理由としては、適度な文量の論証が記載されていたり、論証以外の知識(趣旨・要件・効果、請求原因、保護法益等)も十分に記載されていたりするため、これ一冊を完璧にすれば司法試験に受かるだろうと思ったからです。

実際に使ってみると、論証量が多いため広く対策できる、趣旨・要件等が記載されているため条文や権利を整理しながら理解できる、余白が十分にあり加筆修正しやすいと感じました。

加えて、購入時には気づかなかったのですが、過去に司法試験で出題された論点には出題趣旨や採点実感が添えられていました。

そのため、司法試験がその論点についてどの程度の理解を求めているのかを都度把握することができ、勉強の質の向上にも繋がりました。

そのため、趣旨規範ハンドブックは一元化教材として非常におすすめです!ぜひ手に取ってみてください!

◆趣旨規範ハンドブックのおすすめポイント◆

①論証量が多いため広く対策できる

②趣旨・要件等が記載されているため条文や権利を整理しながら理解できる

③余白が十分にあり加筆修正しやすい

④過去に司法試験で出題された論点には出題趣旨や採点実感が掲載されている

それでは、私がどのように一元化させていたのかをご紹介いたします!

私は、趣旨規範ハンドブックを読んでいて重要そうだと思った箇所にマーカーで線を引いていました。

例えば、論証の中の核となる理由付けや結論、出題趣旨・採点実感の中で覚えておいた方が良い部分とかです。

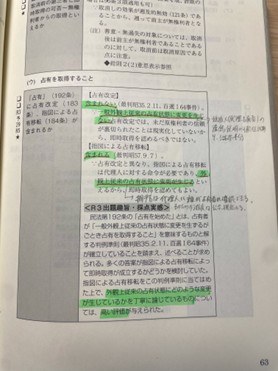

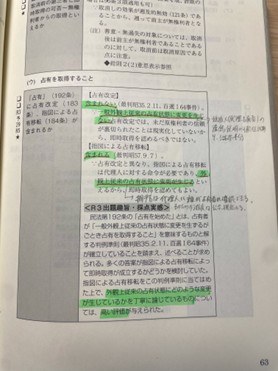

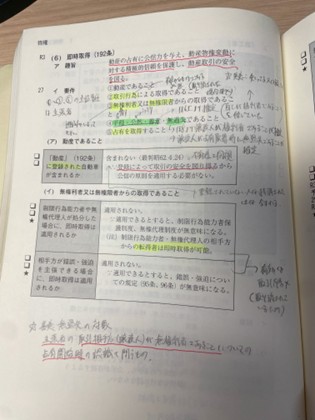

実際の写真がこちらになります。

ポイントは、重要な箇所をなるべく絞ることです。

文章の全体又は大部分にマーカーを引いてしまうと、見にくくなる上、何が重要なのか結局理解しづらいからです。写真の中では、ある論点について、結論及び核となる理由付けにのみマーカーを引いています。

このようにすることで、マーカーを引く前提としてその論証の中で何が重要なのかを理解することが必要になるため、その論点への理解が深まりました。

また、出題趣旨・採点実感では、その論点について高評価が与えられた答案がどのようなことを書いていたかについて書かれているため、この部分をマーキングしています。

司法試験の採点者が何を重視しているかをマークしておくことで、出題趣旨に沿った答案を作れるようになるからです。

このように、マーカーを引くことは単純で簡単な作業に思えますが、少し工夫するだけで深い学習が可能になります。

趣旨規範ハンドブックの論証は、上で述べたように、比較的適切な文量のもの(試験本番で思い出せる程度の量)が多いです。

もっとも、文言が抽象的だったり文章の行間が空いていたりと、読んだだけでは理解が難しいものもあります。

そのような時には、基本書等で調べ、その文言や文章がどういうことなのか、具体的な説明をつけるようにしていました。

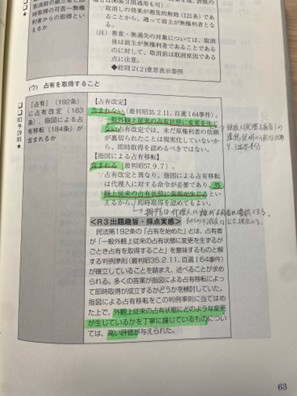

先ほどと同じ図で見ていきましょう。

「一般外観上従来の占有状態に変更を生じない/生じる」という理由付けは、一見すると何を言っているかよく分かりません。このままでは、暗記して本番同じ理由付けを書くことができたとしても、高い評価は望めません。

なぜなら、下の出題趣旨・採点実感でも書かれている通り、「外観上従来の占有状態にどのような変更が生じているか」を丁寧に論じることが高評価を得るために必要だからです。そのため、この文言を自分の中でひも解く必要があります。そして、基本書等で調べ、どういうことなのかを理解し、写真のように自分の納得のいく具体的な説明をつけています。

私は、この作業が一元化をする上で一番大事であると思っています。

自分の言葉で説明できるくらいその論点を理解することで、論証の暗記もしやすくなるし、その論点を応用した問題にもある程度対応できるようになると思います。

趣旨規範ハンドブックが多くの知識を記載していると言っても、司法試験に臨むためにはそれ以上の知識を身に付ける必要があります。

そのため、勉強をしていく中で趣旨規範ハンドブックには載っていない知識をこまめに加筆するようにしていました。加筆していた知識は、主に論文問題の復習やロースクールの授業などで学んだものです。

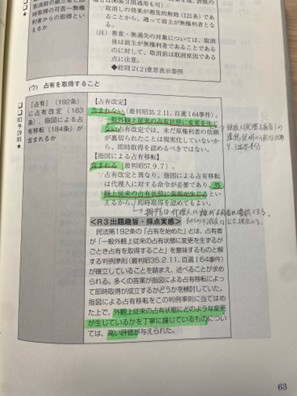

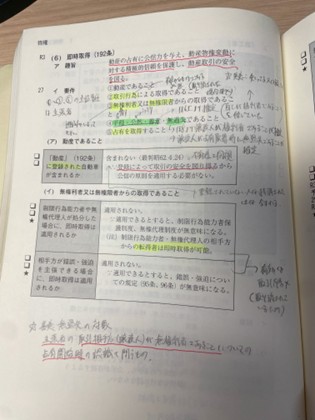

実際の写真がこちらになります。

即時取得の要件について、周辺知識を加筆しています。

例えば、「取引行為は有効なものであることが必要(意思表示の瑕疵等で取り消された場合は要件不充足)」という知識は、趣旨規範ハンドブックには元々載っていませんでしたが、司法試験の過去問演習をしていた際に学んだため、加筆しています。このような周辺知識は、正確な答案を書くために必要ですが、細かいものも多いため、おろそかにされがちです。

しかし、細かくて忘れがちな知識でも一元化教材にメモのように書き込んでおけば、後で見返した際に思い出すことができ、それを繰り返すことでいつのまにか覚えていることが多かったです。

これも大事なのですが、一元化のための加筆修正をボールペンで行ってしまうと、後から修正するのが大変だし、ごちゃごちゃして見づらくなってしまいます。

そのため、私は加筆修正はすべてシャーペンで行っていました。自分がその当時正しいと思って加筆した知識が実は間違っていたということはざらにあります(笑)。

その時に直しやすいよう、シャーペンを用いることをおすすめします。

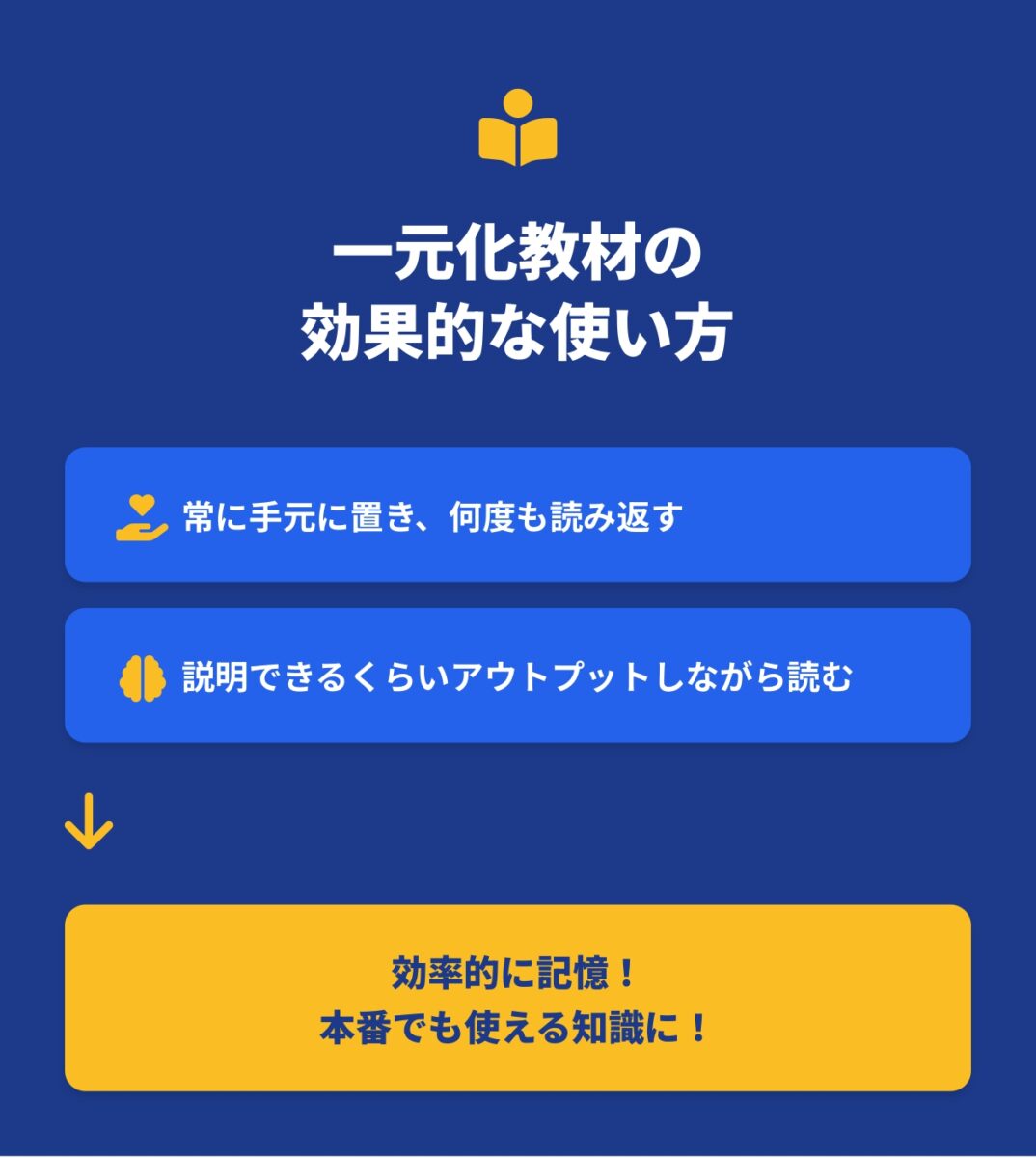

では、一元化させた趣旨規範ハンドブックをどう使えばよいでしょうか?

結論として、私はこれを常に手元に備えていました。

その理由として、一元化教材を何度も繰り返し読むことが効果的な知識の定着に繋がるからです。

これまで見てきたように、一元化教材を作る過程でかなり勉強をしている感が出ていたと思います。しかし、一元化をしても、その内容が試験本番に頭に入っていなければ何の意味もありません。一元化教材はあくまで知識を頭に入れるための手段であり、作ることが目的になってはいけません。

そのため、自習中でも授業中でも移動中でも、常に趣旨規範ハンドブックを手元に備えて置き、何度も繰り返し読むことが大事だと思います。

もっとも、読み方にもコツがあります。私は、誰かに対して説明するような感じで、書かれている知識を脳内でアウトプットしながら読んでいました。

ただ漫然と読むだけでは、理解した気になってしまい、内容が頭に定着しないと感じたからです。

アウトプットしながら読む方法を実践し始めてからは、論点などの理解度が非常に上がり、記憶にも定着しやすくなったと思います。

今回は、趣旨規範ハンドブックを用いた知識の一元化方法についてご紹介させていただきました。冒頭述べたように、司法試験に合格するためには膨大な知識を効率よく吸収する必要があります。

そのため、自分に合った効率の良い学習を早い段階から確立した方が良いと思います。そのうちの1つが知識の一元化だと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください!

読んでいただきありがとうございました!

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております、橋籠(ばしろう)です。現在は、国立大学法科大学院に在籍しながら、主に会社法の判例の解説記事を執筆しております。

自分が司法試験の勉強をしている上で必要だと思った知識を中心に執筆しております。初学者の方にも分かりやすいような解説記事を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。