【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

この記事では、優良運転免許証不交付事件(最判平成21年2月27日)について、初学者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説していきます。

まず初めに本判決を理解するための「3つのポイント」と「簡単な結論」を以下に示しておきます。

1. 本判決はどのような事案か

Xは運転免許証の更新の際、道路交通法所定の違反行為があったとして優良運転者ではなく一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けました。

Xは違反行為を認めておらず、自己は優良運転者にあたると考えていました。そこで本件更新処分中のXを一般運転者とする部分の取消訴訟等を提起しました。

2.本判決の論点

本判決の論点は、Xに「訴えの利益が認められるか?」ということです。

3.本判決の判断

本判決はXの「訴えの利益」を認めました。

その理由は、「優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法的地位」を回復するため、本件処分を取り消すべき実益があるとされたからです。

詳しく見ていくぞ!

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

Xは、運転免許証の更新の際、道路交通法所定の違反行為があったとして「優良運転者」ではなく「一般運転者」として扱われ、「優良運転者である旨の記載のない免許証」を交付されて更新処分を受けました。

Xは、違反行為を認めておらず、自己は「優良運転者」にあたると考えていました。

そこで、本件更新処分中のXを、「一般運転者」とする、部分の取消訴訟等を提起しました。

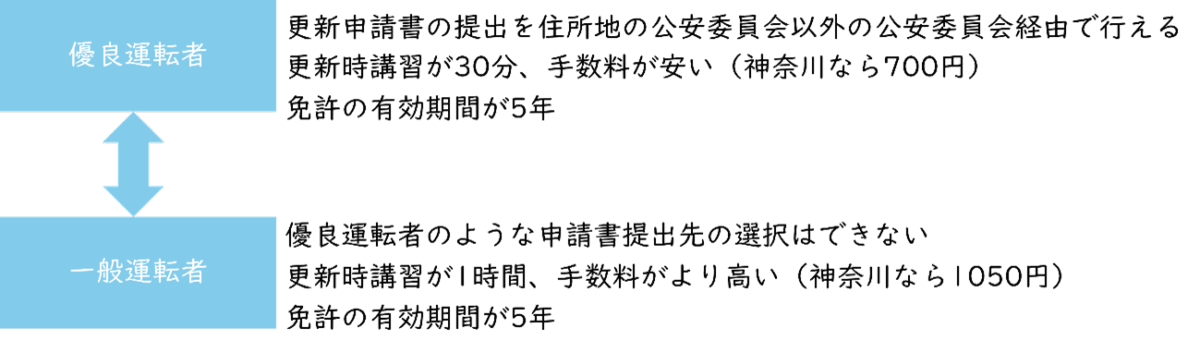

さて、本件では運転免許証の制度を理解することが非常に大切です。そこで以下運転免許証の優良運転者や一般運転者とはなんなのか、そしてその差異を解説していきたいと思います。

まず、自動車を運転するには「免許」が必要です。「免許」には有効期間があるので、その期間後も引き続き自動車の運転をしようと思ったら「免許」の更新が必要です。

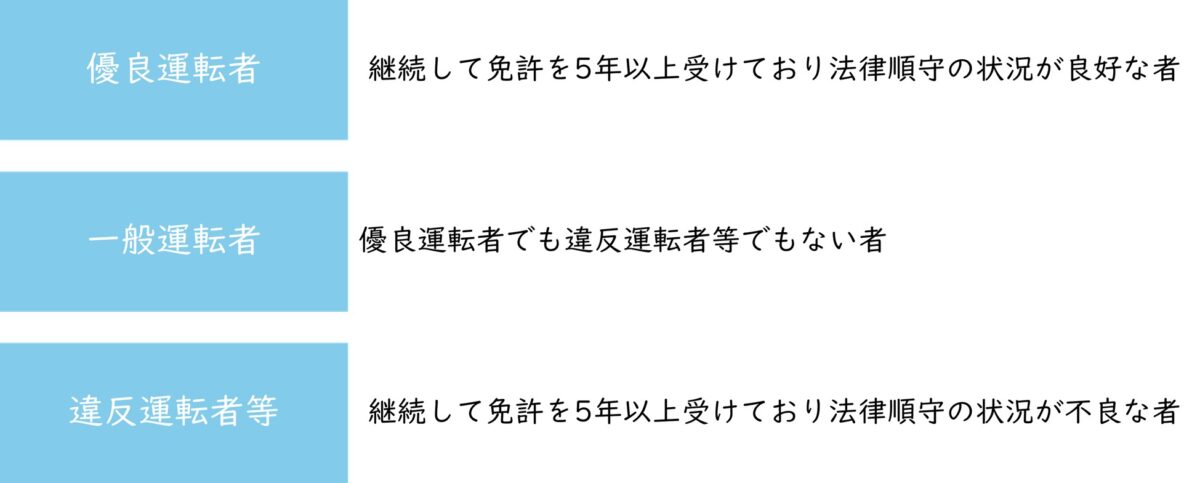

さて、道路交通法92条の2第1項は、「免許」の交付や更新を受けた人達を、以下の3段階に区別します。

※わかりやすくするために定義を簡略化しており、正確な定義ではありません。

では、それぞれどのように扱いの差があるのでしょうか。

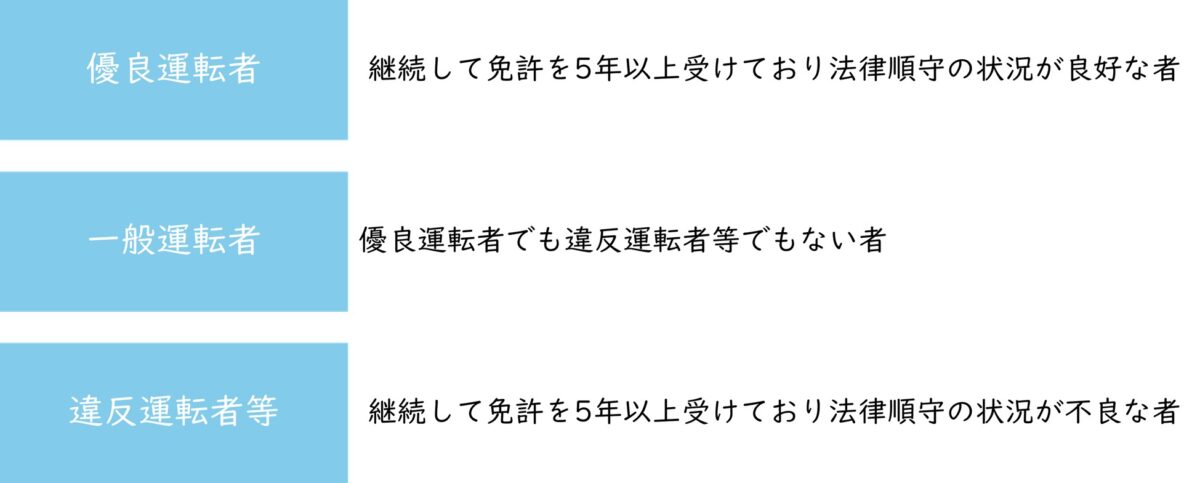

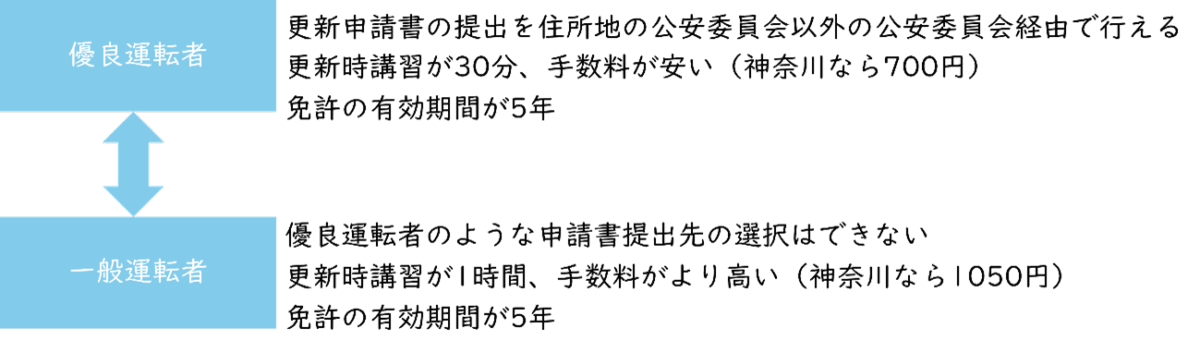

本件では、「優良運転者」or「一般運転者」の区別が問題となったのでその二つに絞ってみてみましょう。

「優良運転者」の方が更新手続きの際に優遇されていることが分かりますね(申請書の提出先や、講習の時間、手数料)。

本判決の論点は、「Xらに訴えの利益が認められるか?」という点です。

「訴えの利益」とは、要するに(取消訴訟においては)「その処分を取り消すべき実益、必要性」のことを言います。

「実益、必要性などと言われても抽象的でよくわからん」という人は多いと思います。そういう方はまずは免停の例を考えていただくといいでしょう。

≪免停の例≫

2025年8月:1年間の「運転免許停止処分」をされました

2026年8月:「免停」の期間が終わりました

2027年8月:「免停処分」の取り消し訴訟を提起しました

こういう場合に、取消訴訟に意味はありませんよね。(実益、必要性がない)

なぜなら、わざわざ取り消さずとも、すでに「免停」の期間が終わっており、「免停」の法的効果は期間経過で消滅しているからです。

このように「実益、必要性」とは、「処分が取消によって除去すべき法的効果を有するか?」、「処分を取り消すことによって回復される権利利益が存在するか?」という観点から判断されます。

なお個人的な感想ですが、「訴えの利益」と言う概念は、抽象的にうんうん考えるよりも、「訴えの利益」が問題となった判例をいくつか見てみて、「こういう事案で問題となるのね」という相場観をつける方が理解しやすいと思います。

過去の記事で長沼ナイキ事件や建築確認と訴えの利益に関する判例に関する記事がありますので是非そちらもご参照ください。

なぜ本件で原告の訴えの実益が問題となるのでしょうか。

簡単に言うと「一般運転者として免許更新されているんだから、別によくない?」という話です。

本件で原告は「免許更新してください」という申請に対して、「免許更新しますよ」という処分を受けています。

何はともあれ、原告は適法に運転できるという法的地位を獲得しているわけです。すると、本件処分は、原告の「望んだとおりの処分」であり、原告には不利益は生じていないとも考えられるわけです。本件処分を「取り消す実益はない」とも思えます。

しかし原告としては「一般運転者としての免許ではなく、優良運転者としての免許が欲しいのだ」という気持ちです。

このような角度から「訴えの利益」が問題となりました。

両者の言い分(気持ち)はわかったと思うので、少し法的に整理してみましょう。

上述のように、「訴えの利益」の問題は、「処分が取消によって除去すべき法的効果を有するか?」と、「処分を取り消すことによって回復される権利利益が存在するか?」という観点から判断します。

「法的にどのような効果、不利益を被っているのか?」が重要です。

この観点からすると一方では「優良運転者であろうと一般運転者であろうと原告には適法に自動車の運転をすることができるという法的地位が与えられる。なので一般運転者としての免許更新処分でも原告に法的な不利益は生じず、原告に処分を取り消す実益はない」との考えがあり得ます。

他方では「優良運転者か一般運転者かの違いは重要なものであり優良運転者としての免許を望む人に一般運転者としての免許を与えることは法的な不利益である。よって、優良運転者として扱われるべき法的地位を回復するため訴えを取消すべき実益がある」との考えもあり得ます。

さて、最高裁はどう判断したのでしょうか?

最高裁は後者の判断をしました。では早速判断の中身を見ていきましょう。

まず、最高裁は前者の立場(免許更新されて運転できるんだからよくない?)にも触れています。

「免許証の更新処分は,申請を認容して上記のような利益(=適法に自動車等の運転をすることのできる地位をその名あて人に継続して保有させる効果)を名あて人に付与する処分であるから,当該名あて人においてその取消しを求める利益を直ちに肯定することはできない。」 ()の斜体部分はは筆者による。

しかし結局最高裁は後者の立場をとります。つまり優良運転者or一般運転者の違いを重視し、訴えの利益を肯定したわけです。

最高裁は以下のような論証で訴えの利益を肯定しました。

①原告に法的地位があり→②原告の訴えにはその地位を回復するという法的な実益がある、という構造の論証です

「同法は,客観的に優良運転者の要件を満たす者に対しては優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して更新処分を行うということを,単なる事実上の措置にとどめず,その者の法律上の地位として保障する」。

優良運転者は(一般運転者ではなく)優良運転者としての免許証で免許更新されるべき法的利益が存在するということです。優良運転者と一般運転者の違いを重視する見解ですね。

その理由を最高裁は以下のように挙げています。

①-1 「道路交通法は,優良運転者の実績を賞揚し,優良な運転へと免許証保有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で,優良運転者であることを免許証に記載して公に明らかにする」こととしていたこと。

①-2 「優良運転者に対し更新手続上の優遇措置を講じている」こと。

これは1で、優遇措置を確認した通りです。

①-3 道路交通法の沿革

試験との関係では(特に初学者の皆さんにとって)重要性が低いと思うので割愛します。

② 法的実益について

そしてそのような地位を回復するという法的な実益を認めました。

そのような法的地位が保障されている以上「一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた者は,上記の法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する」

この判決は、単に運転できるだけでなく、「優良運転者である」というステータスが、法律によって守られるべき重要な法的利益であることを明確にしました。

今回の記事もお読みくださりありがとうございました。

参考文献

行政判例百選II〔第8版〕 別冊ジュリスト 第261号.

櫻井敬子,橋本博之(2019)『行政法[第6版]』弘文堂.

下山憲治,友岡史仁,筑紫圭一(2017)『行政法』日本評論社.

海道俊明,須田守,巽智彦,土井翼,西上治,堀澤明生(2023)『精読行政法判例』弘文堂

橋本博之(2023)『行政判例ノート <第5版>』弘文堂

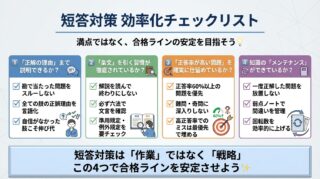

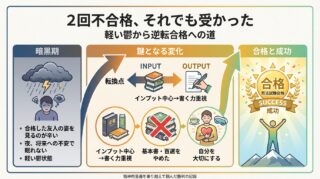

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法律記事を書いております犬橋です。現在は国立大学法科大学院に在籍しながら、行政法の判例の解説記事を主に執筆しています。

初学者の方にもわかりやすく、興味を持ってもらえるような記事を書くことを目指しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。