【期間限定】アガルート受験生応援セール実施中!

司法試験・予備試験講座が今だけ5%OFF

※閉じるとこの案内は7日間再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

皆さん、こんにちは!法スタ編集部です。

司法試験の学習法としてよく言われるのが…

網羅的な演習書を使い倒し、基本問題を瞬時に解ける状態にする

知識をただ覚えるのではなく、事例の中で使いこなせるようにする――それが、合格者の多くが実践している“王道の勉強法”です。

今回の記事では、そんな学習法を実際に体現された方に、民法の定番演習書『ロープラクティクス民法』の使い方を詳しくご紹介いただきました!

筆者は、このロープラクティクス民法を「自分のベース問題集」と位置づけ、徹底的に使い倒すことで、論文・短答の両面で実力を伸ばしていったそうです。

本記事では、

「なぜこの教材を選んだのか」

「どのように周回を重ねて理解を深めたのか」

「どんな壁にぶつかり、どう乗り越えたのか」

といった実践的な体験談を、丁寧にまとめていただいています。

一冊の教材を“自分専用の問題集”へと進化させていく過程は、まさに学習の冒険そのもの。

「ロープラクティクス民法を使ってみたいけど、どう取り組めばいいかわからない」

「途中で挫折してしまった」

そんな方にも、再びモチベーションを取り戻せるヒントが詰まっています。

民法を本気で得意科目にしたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です!

やあ、法律を学ぶみんな!

今、アガルートでは超お得なキャンペーンが同時開催中だよ!

そうなのそうなの〜!

受験生応援セール(5%OFF)が開催中なんんだよ〜✨

特定の講座・カリキュラムを除く全ての司法試験・予備試験・法科大学院入試対策講座が対象だ!

あたらしい勉強、はじめるチャンスかもしれないよねぇ〜🌱

お得な今、合格への一歩をふみ出してみてほしいかもっ!

📣 【今だけ!受験生応援セール実施中】

司法試験・予備試験・ロースクール入試を目指すあなたに朗報!

現在アガルートでは、受験生応援セール(5%OFF)開催中です。

\ このタイミングを逃す手はありません /

合格への第一歩を、今、お得に踏み出しましょう。

「ロープラクティス民法」は「総則・物権編のⅠ、債権編のⅡ、親族・相続編のⅢ」の3冊からなる、民法の全範囲をカバーする演習書です。

はしがきには「法学部3年生・4年生および法科大学院の未修者コースの学生・法科大学院の既修者コースの受験を目指す学生を対象とする『自習用演習教材』」と記載されていますが、ロースクール既修入試や定期試験の対策だけでなく、予備試験、司法試験の対策まで幅広く使用されています。

比較的多くの方が取り組んでいる演習書かと思いますが、以下が魅力的な点かと思います。

・収録されている問題の事案が判例を題材にしている

・丁寧な解説が記載されている

・近年の司法試験の設問1つ分程度の短文事例問題である

・問題数が多い反面網羅的である 等…

もっとも、いざ取り組もうと考えて、手に取ったものの、上手く活用できないと感じる人も多いと思います。

この記事では、司法試験の5ヶ月ほど前から「ロープラティクス民法Ⅰ」と「Ⅱ」を用いて、司法試験対策をした筆者の使用例を紹介し、それについての気付きを踏まえて、使用方法やおすすめしたい人を考えていきます。

「ロープラティクス民法」をはじめ、演習書の使用方法についての参考になれば幸いです。

事例問題形式で、知識を網羅的に学習できます。

「ロープラティクス民法」を使用することで、「短答式で出題されやすい知識」と「論文式で出題されやすい知識」の双方について、「事例問題形式」で学習することができます。

「事例問題形式」で学習することで、事実関係に着目して、「適用される条文が何か?」と「その条文の文言について事実関係を最大限活かすにはどのように解釈して要件を導き規範を定立するか?」という事例に即したアプローチを身に付けることができます。

≪事例問題形式学習で身に着けられる主な知識≫

・適用される条文が何か?

・その条文の文言について事実関係を最大限活かすにはどのように解釈して要件を導き規範を定立するか?

「事実関係・適用条文・規範定立」の流れ、これらをセットで抑えることで、初見の問題に対しても、事実に即して検討することができるようになります。

問題数が多くて周回が大変だ…

もっとも、「ロープラティクス民法」は、短答式・論文式の形式を問わず、民法の全範囲をカバーする膨大な問題数を収録しており周回が大変、という欠点があります。

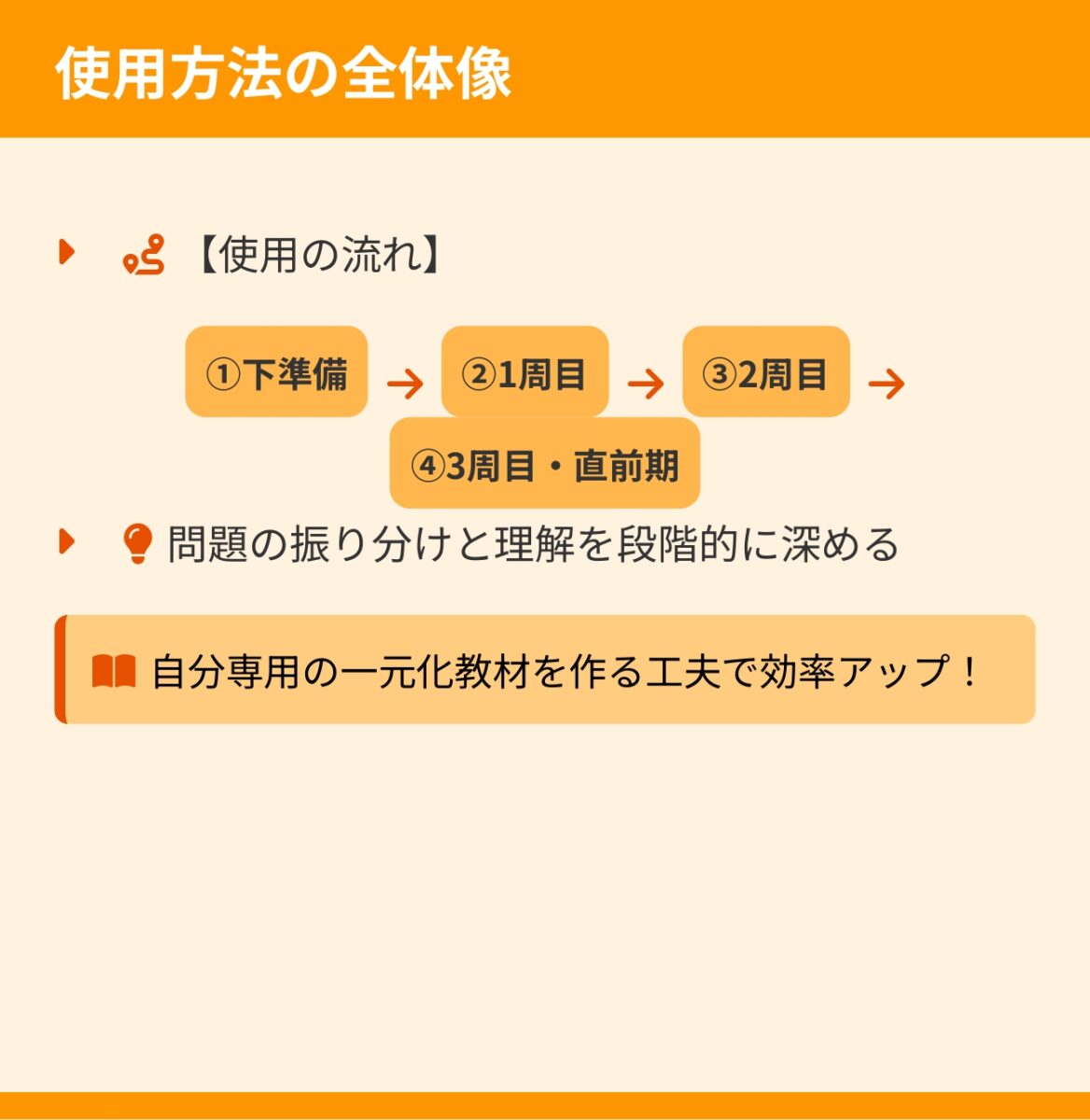

そこで、以下では、筆者なりに周回を容易にするための工夫を考えた使い方を紹介します。

最終的にどうなる?ロープラクティス民法で作る一元化ノートの完成形

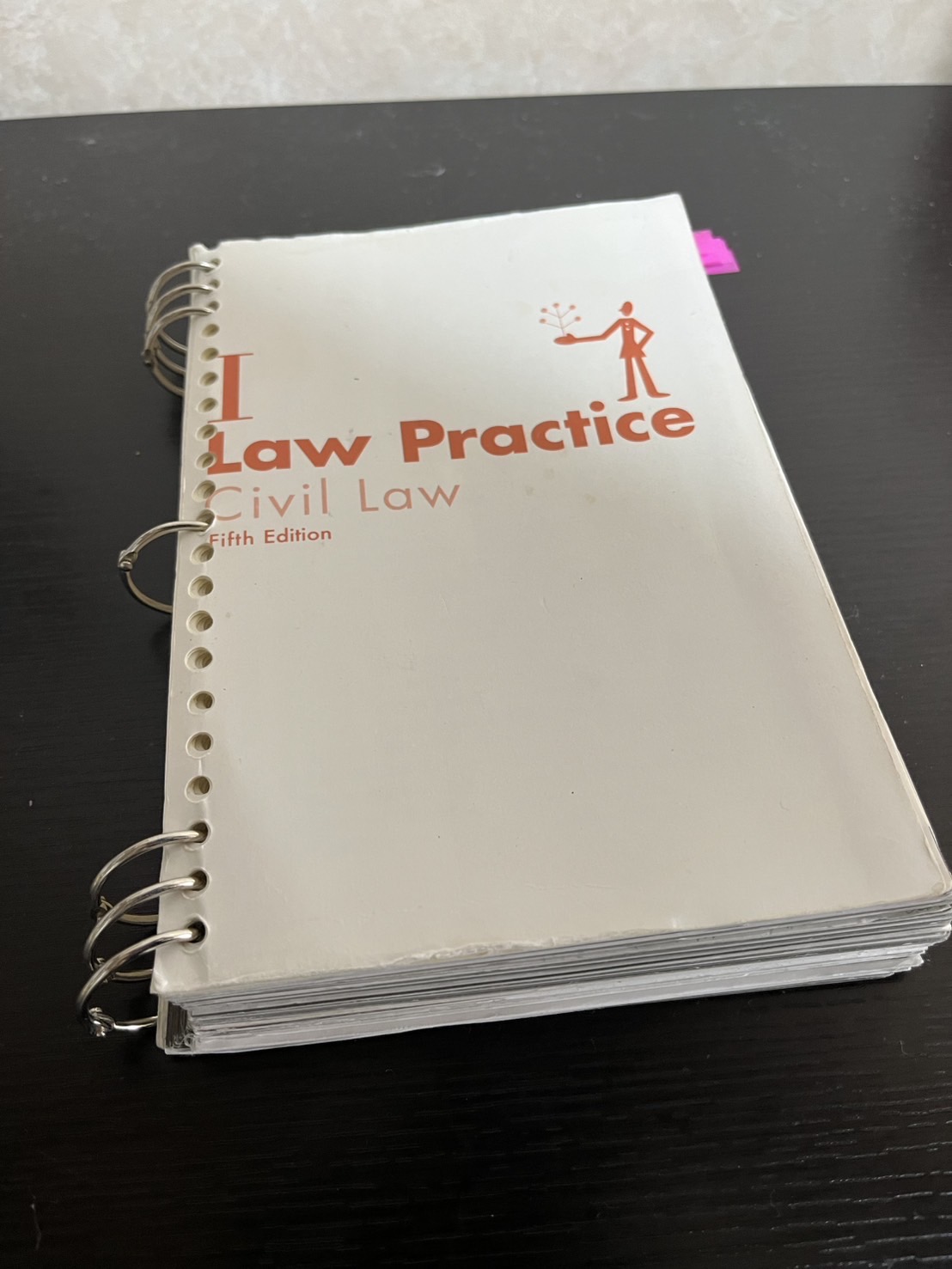

私は、「ロープラティクス民法Ⅰ」と「Ⅱ」を断裁し、論文で出題されたときに書けるようにしたい問題(論文対策用の問題)と短答の知識として抑えたい問題(短答対策向きの問題)とを物理的に分け、抜粋した「ロープラティクスⅠ」と「Ⅱ」両方の論文対策用の問題、自分で作成した答案構成・解説のまとめを一緒に綴じ、見返す必要の無いと感じた解説部分を取り除いて、自分専用の一冊の論文用一元化教材を作成しました。

分量も、直前期に短時間で復習できる程度の分量になるように調整しました。

詳細は、後の章で詳しく説明していきます。

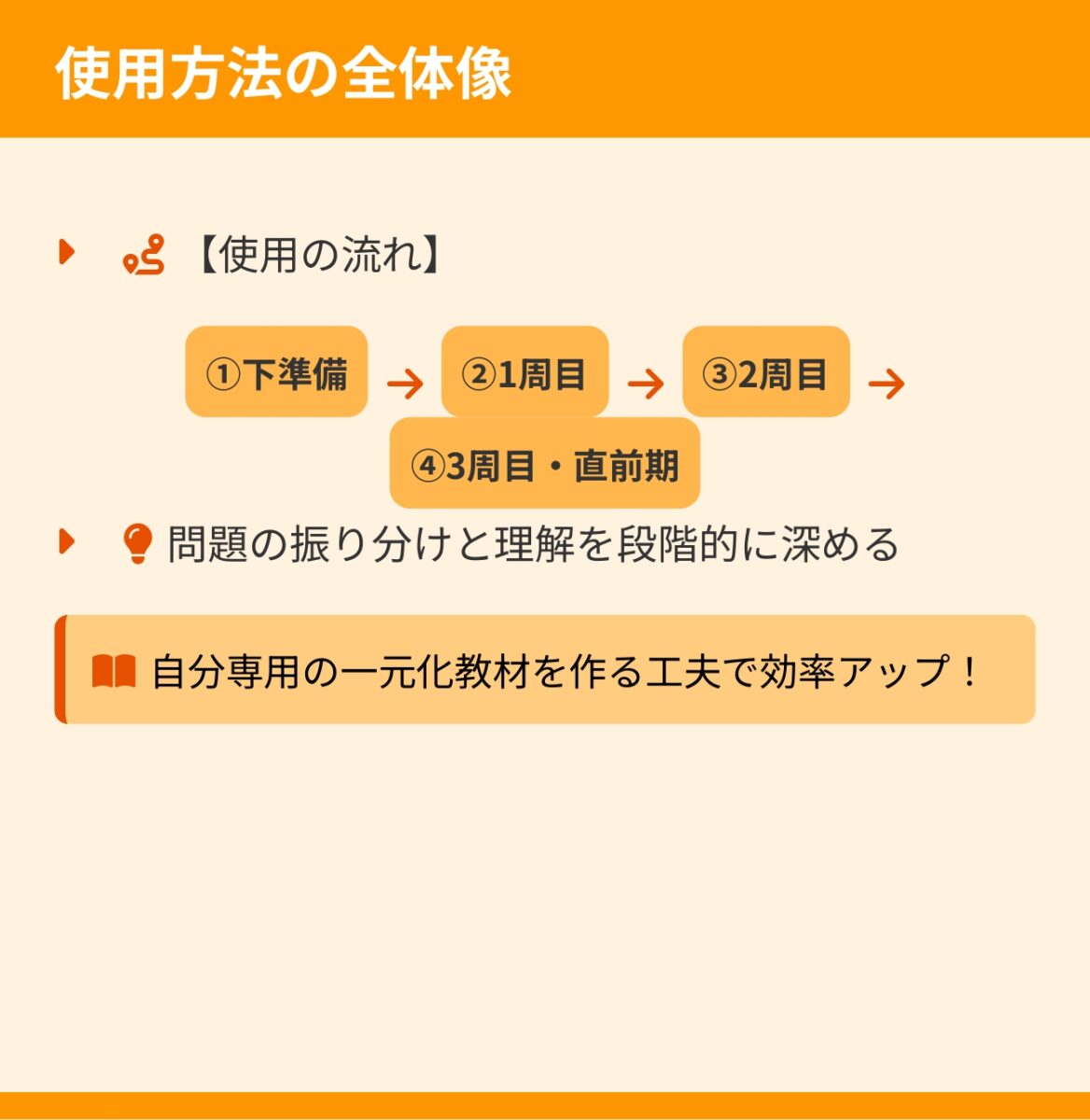

≪私のロープラクティス民法の使い方≫

自分専用の「論文用一元化教材」を作成

①「ロープラティクス民法Ⅰ」と「Ⅱ」を断裁

②論文で出題されたときに書けるようにしたい問題(論文対策用の問題)と短答の知識として抑えたい問題(短答対策向きの問題)とを物理的に分け

③抜粋した「ロープラティクスⅠ」と「Ⅱ」両方の論文対策用の問題と、自分で作成した答案構成・解説のまとめを一緒に綴じ

④見返す必要の無いと感じた解説部分を取り除く

結果として、見返しておきたい「ロープラティクス民法Ⅰ」と「Ⅱ」の「論文対策用の問題」と「答案構成・解説のまとめ」を綴じて、最終的に「ロープラティクス民法」一冊分の厚さになりました。

なお、親族・相続を扱うロープラクティス民法Ⅲは、令和3年以降の法改正に対応していないため、使用を控えました。

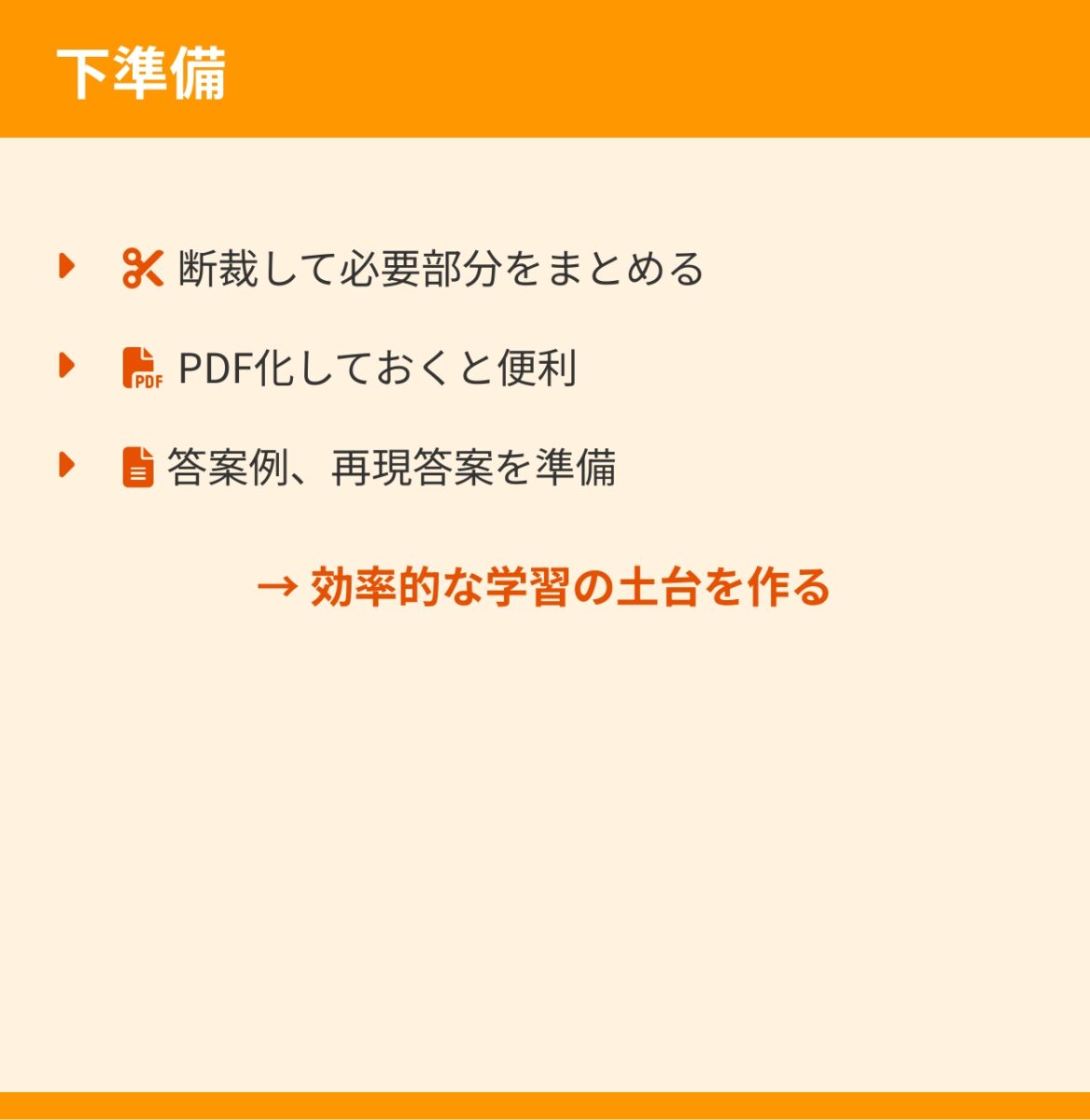

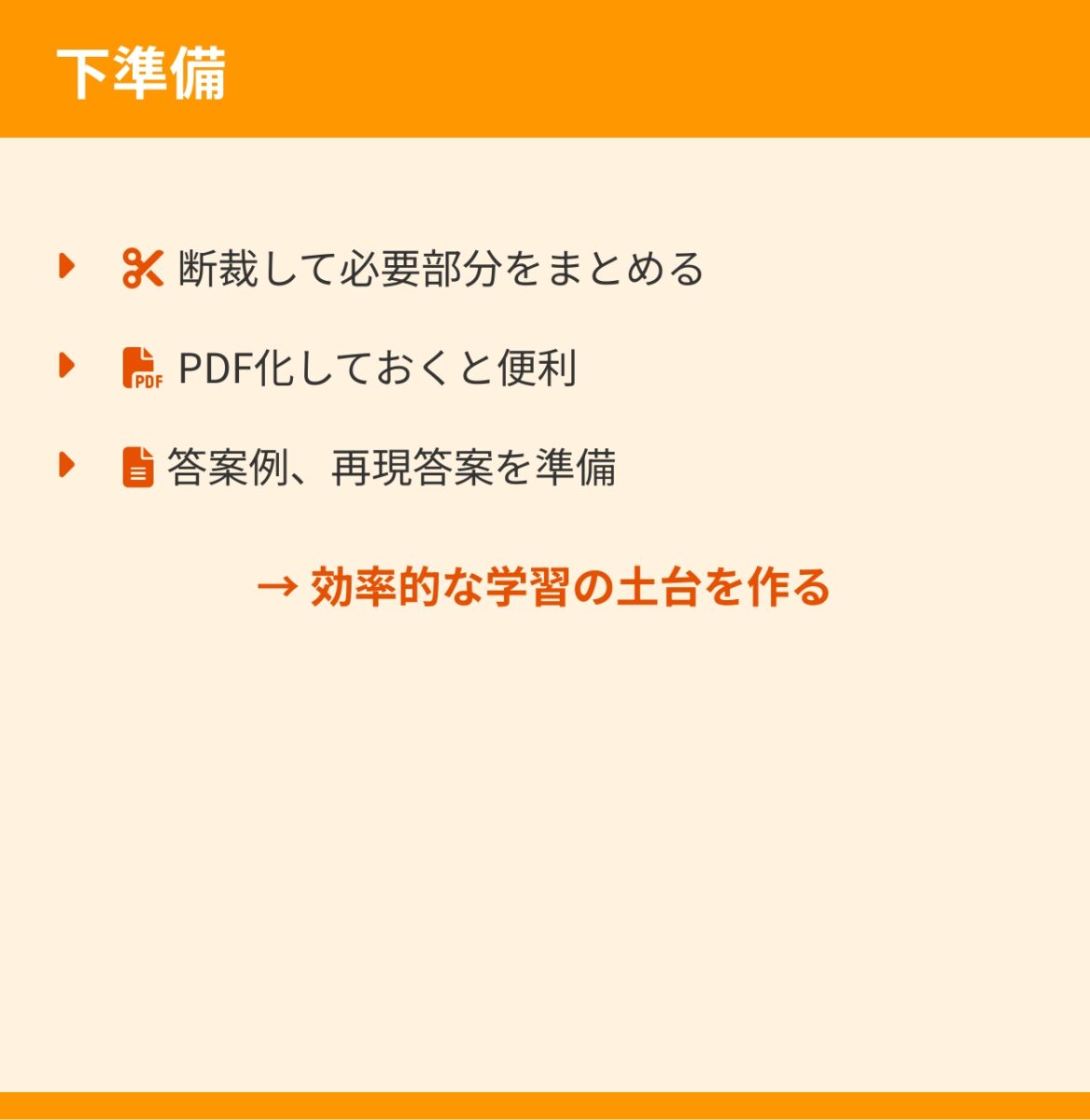

下準備①裁断・PDF化

上記の写真のように、1冊にまとめてしまいたい方は、「ロープラティクス民法」を断裁しましょう。断裁した後は、スキャンしてPDF化しておくことも推奨します。

下準備②「ロープラティクス民法」の答案例の準備

論文の書き方に自信の無い方は、「ロープラティクス民法」を用いた予備校の講座を受講することや、インターネットで検索するなどして、答案例を用意しておくことで効率的に取り組むことができます。

もっとも、答案例を丸暗記するような学習方法は、上述した事例に即したアプローチを十分に身につけることができなくなるため、注意が必要です。

下準備③司法試験・予備試験の再現答案の準備

また、司法試験や予備試験の再現答案を準備し、「ロープラティクス民法」に取り組む日の最初に再現答案を確認することを推奨します。

ある程度、自分なりの論文の書き方が定まっている方でも、再現答案を見て、実際の試験本番での合格に必要とされる答案の分量や論述の流れ、論述の正確性や深さなどを確認しておくことで、ロープラクティスの問題の答案構成や答案作成を行うときの現実的な目安を作ることができます。

私は、「司法試験論文過去問答案パーフェクトぶんせき本」(辰巳法律研究所)を用いて再現答案を準備し、ロープラクティスに取り組む日の1日の初めに毎回確認して、現実的な答案のイメージを固めていました。

ここからは「ロープラティクス民法」の実際の回し方・使い方について写真付きで解説していきます。

1周目の目的は“振り分け”|短答向きと論文向きの見極め方

1周目は、論文対策用の問題と短答対策向きの問題とを振り分ける目的で、収録されている全ての問題について、事例と解説を読みます。このとき、マーキングや、基本書等で知識を確認します。

答案例を持っている場合、論述の流れも確認すると良いと思います。もっとも、あまり時間をかけすぎても仕方がないため、1問あたり30分程度を目安にして、それ以上調べてもわからないときは、切り上げて次の問題に進むのが良いです。

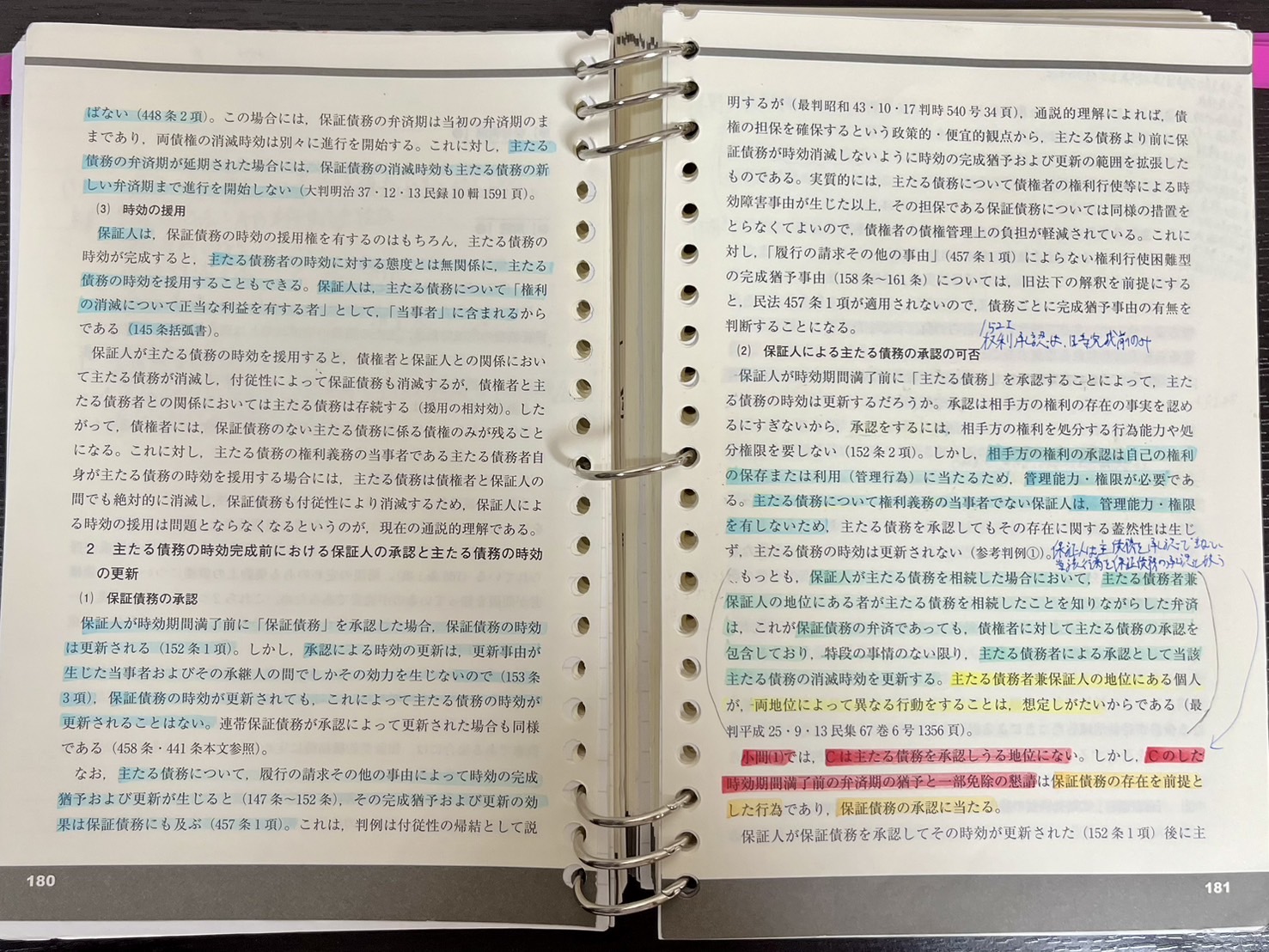

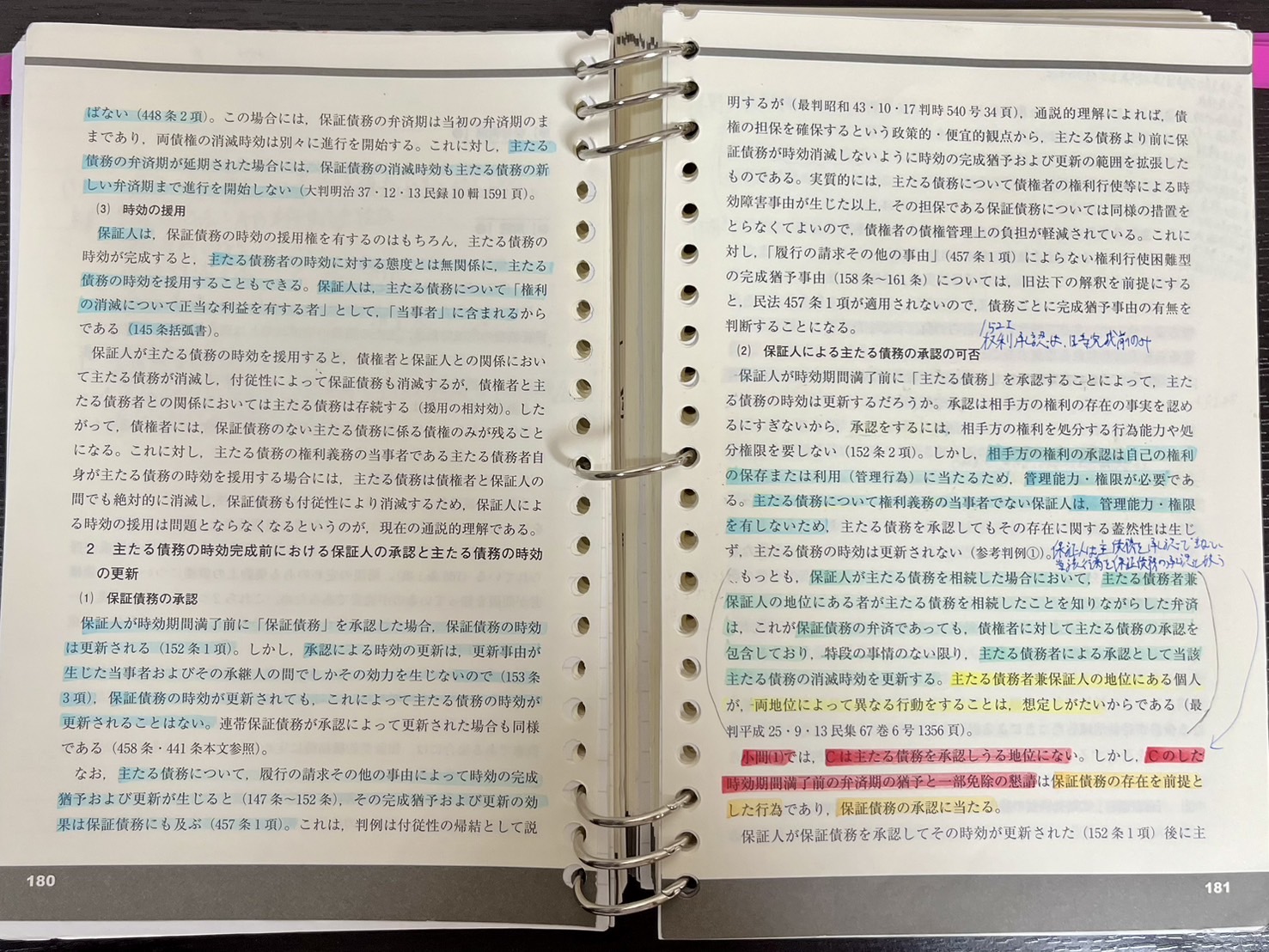

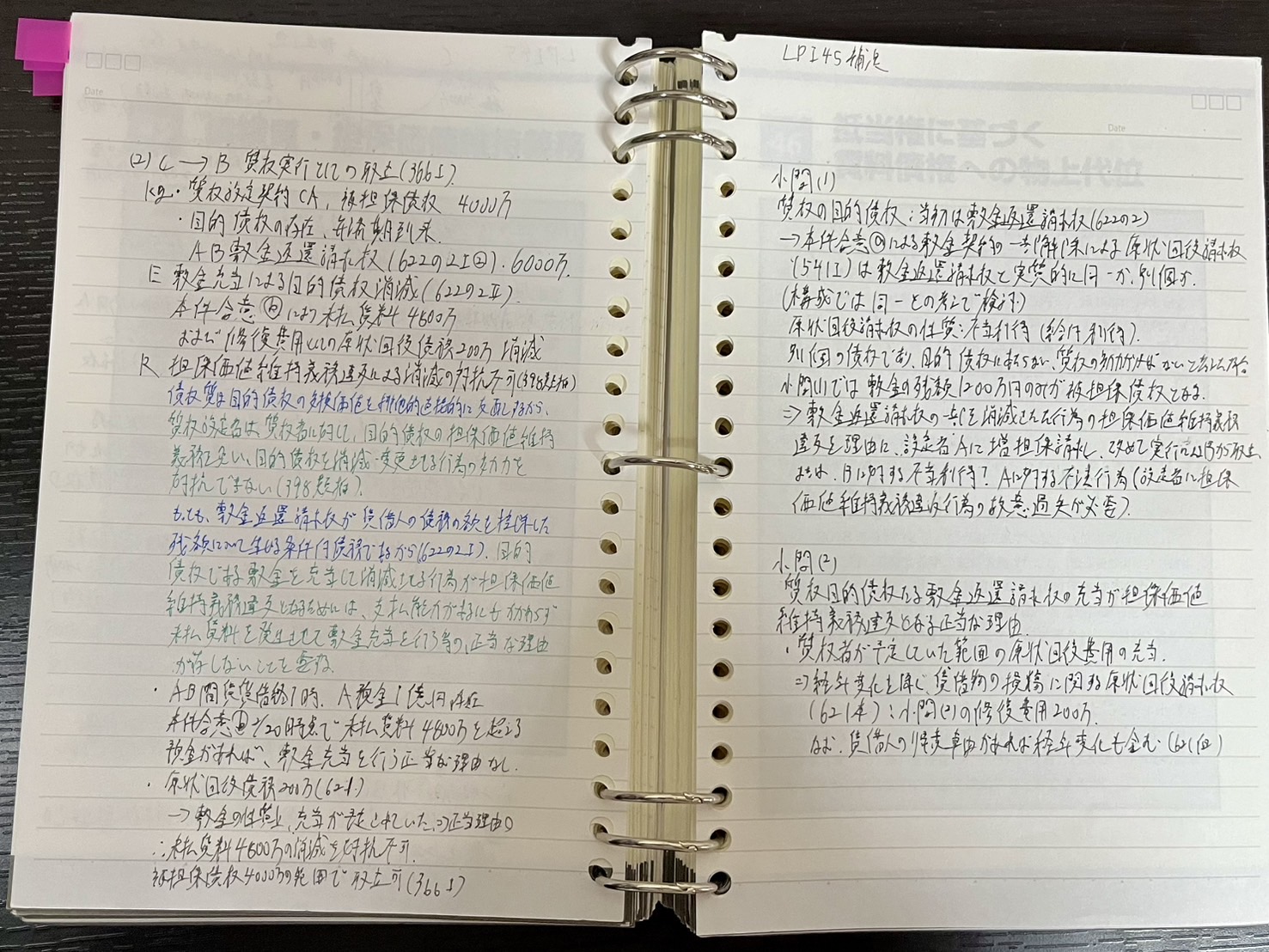

画像は、1周目で事例と解説を読み、マーキングと知識の確認が完了した状態の例です。

マーキングの色分けについては、青(条文の内容や基本的な知識など)、緑(規範として用いる文言や内容)、黄(規範の理由付け)、赤(問題文中の事実の摘示)、橙(事実の評価)、紫(問題の所在)の6色に分けています。

≪マーキングの色分け≫

青:条文の内容や基本的な知識など

緑:規範として用いる文言や内容

黄:規範の理由付け

赤:問題文中の事実の摘示

橙:事実の評価

紫:問題の所在

1周目では、実際に答案を作成することまでは必要ないものの、論文対策用と感じた問題は「事実関係・適用条文・規範定立」の流れのセットを理解するよう意識することが大切です。

また、「短答対策向き」と感じた問題でも、少なくとも「事実関係と適用条文」とをセットにして抑えることで、短答の問題や条文を読んだときに具体例を想起しやすくなります。画像のマーキングも、解説の記載における事実関係・適用条文・規範定立の流れを視覚的にわかりやすくすることを意識していました。

できるだけ、全ての問題を検討することも、1周目で重要です。

最近の司法試験の出題傾向として、従来は「短答の過去問として問われていた知識」が「論文で出題されている」と考えられます。

全ての問題を検討することにより、「短答対策向きに振り分けた問題であっても、少なくとも1回は事例問題として検討した」状態を作り出すことができ、論文で出題されたときに備えることができます。

振り分けについては、1周目で完全に確定させなくても、2周目3周目を通じて振り分けをしても全く問題ありません。

また、「短答対策向き」として振り分けた問題は、2周目以降は「論文対策用」の問題と別個で取り組むことになります。私は、短答過去問を解いた後、該当範囲の短答対策向きの問題を読んでいました。

「ロープラクティス民法」で時間がかかりすぎるときの対処法

上記の使用例では、「事例と解説を読む」という方法を紹介しました。

しかし、実際には「ロープラクティス民法Ⅰ」と「Ⅱ」の両方の問題のうち半分ほど、1周目でいきなり答案作成を行なっていました。具体的には、1問あたり5分で事例を読んで構成を考え、15分で手書き1頁を目安に答案作成をし、30〜45分で解説とマーキング、知識の確認をしていました。

この方法は、明らかに失敗だったと考えています。

まず、司法試験前の時期に新たな教材に手を出すこと自体、推奨されません。

今まで取り組んできた教材の復習をして知識の定着を図る方がよほど重要です。さらに、万が一、新たな教材に手を出すとしても、苦手分野のみピンポイントで使用するか、読むだけにして、最小限の時間にとどめるべきです。

にもかかわらず、私は司法試験が5ヶ月後に差し迫った時期に、新たな教材として「ロープラクティス民法Ⅰ」と「Ⅱ」を使用し始め、答案作成を行う、という真逆の方法を採ってしまいました。その結果、「ロープラクティス民法」に膨大な時間を費やした一方、進捗も悪く、良いことはありませんでした。

このようなつまずきへの「対処」として、上記の使用例では「事例と解説を読む方法」を紹介しています。

1周目の主な目的は「問題の振り分け」です。

わからなくても深入りしすぎず、時間がかかりそうなら基本書の該当頁のメモだけをして時間があるときに確認するなど、とにかく早く1周目を終わらせましょう。先ほども述べましたが、1問あたり30分程度を目安にして、それ以上調べてもわからないときは、切り上げて次の問題に進むのが良いです。

2周目の勉強法|要件事実的整理で論文力を鍛える方法

2周目は、答案上で実際に書くことを意識したインプットを目的に、論文対策用の問題について、要件事実的(主張立証責任の分配を意識して)に整理して、詳細な答案構成を書きます。解釈を要する要件があれば、司法試験の現場で現実的に書ける分量を意識して、規範と理由付けを作成することが必須です。

答案構成をするまでもないと感じた問題(解説で知識が整理されている問題など)は解説の内容を要約するなどしてまとめを作りました。いずれも、1問あたり40〜60分程度を目安にしていました。

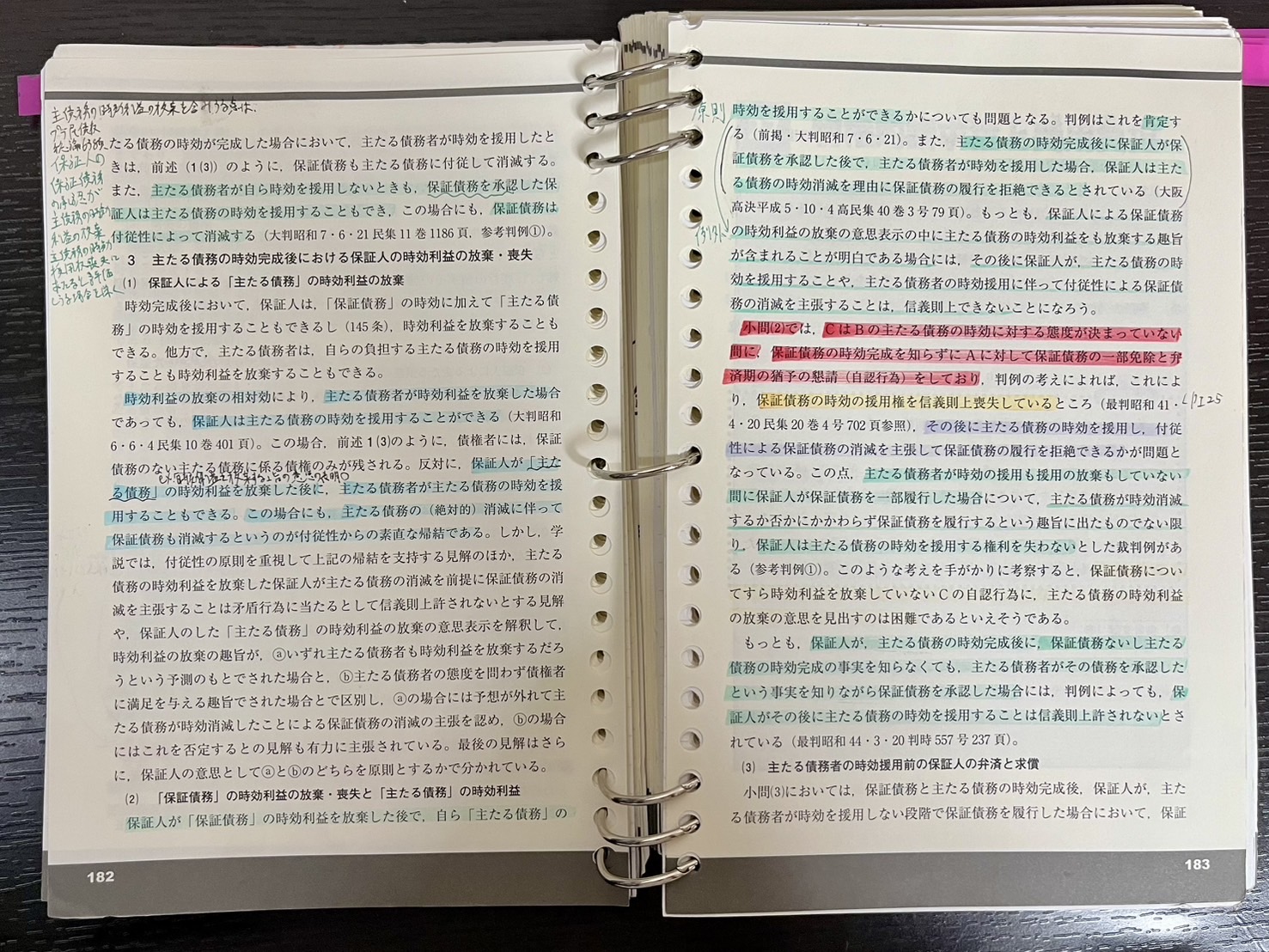

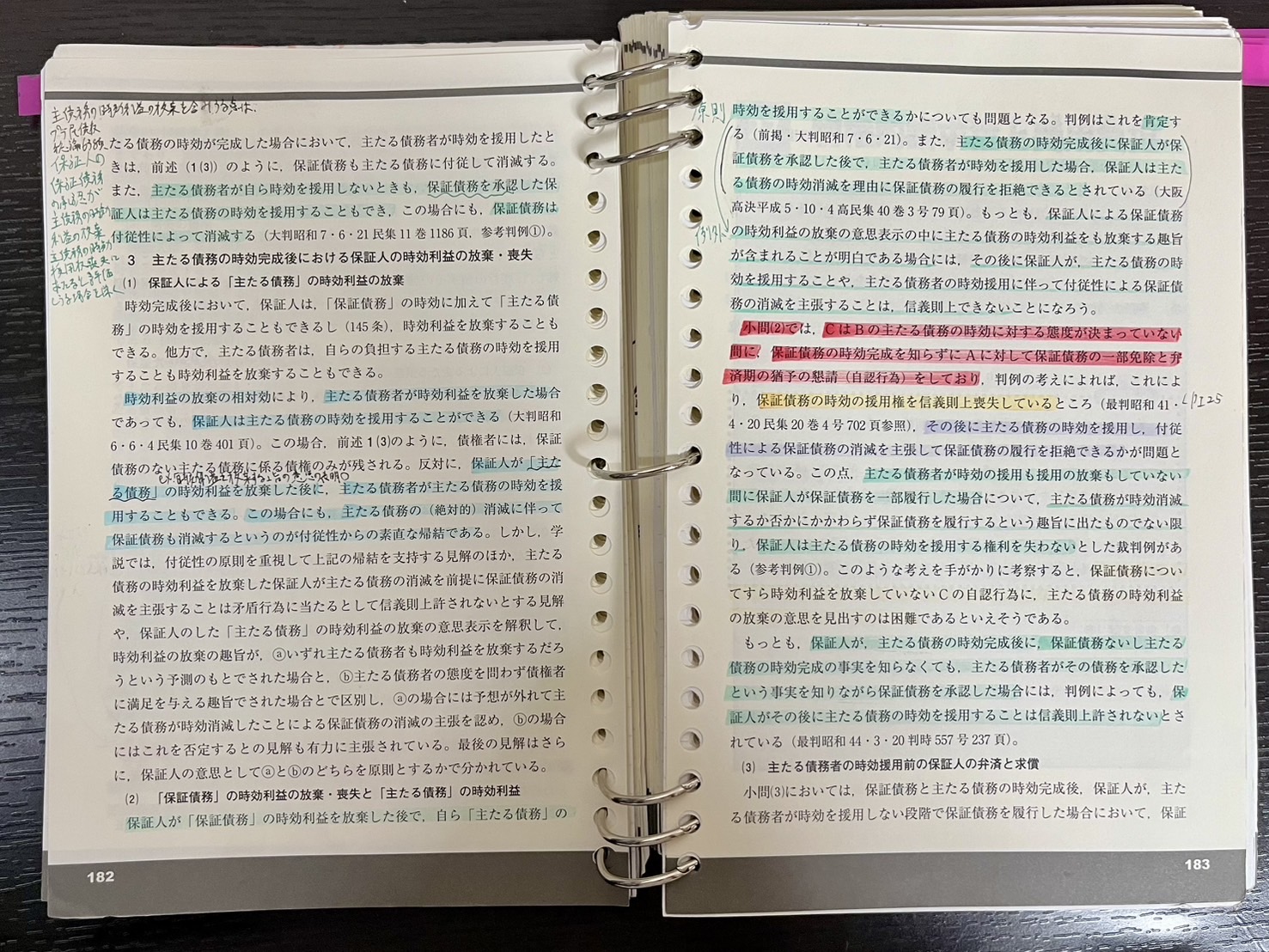

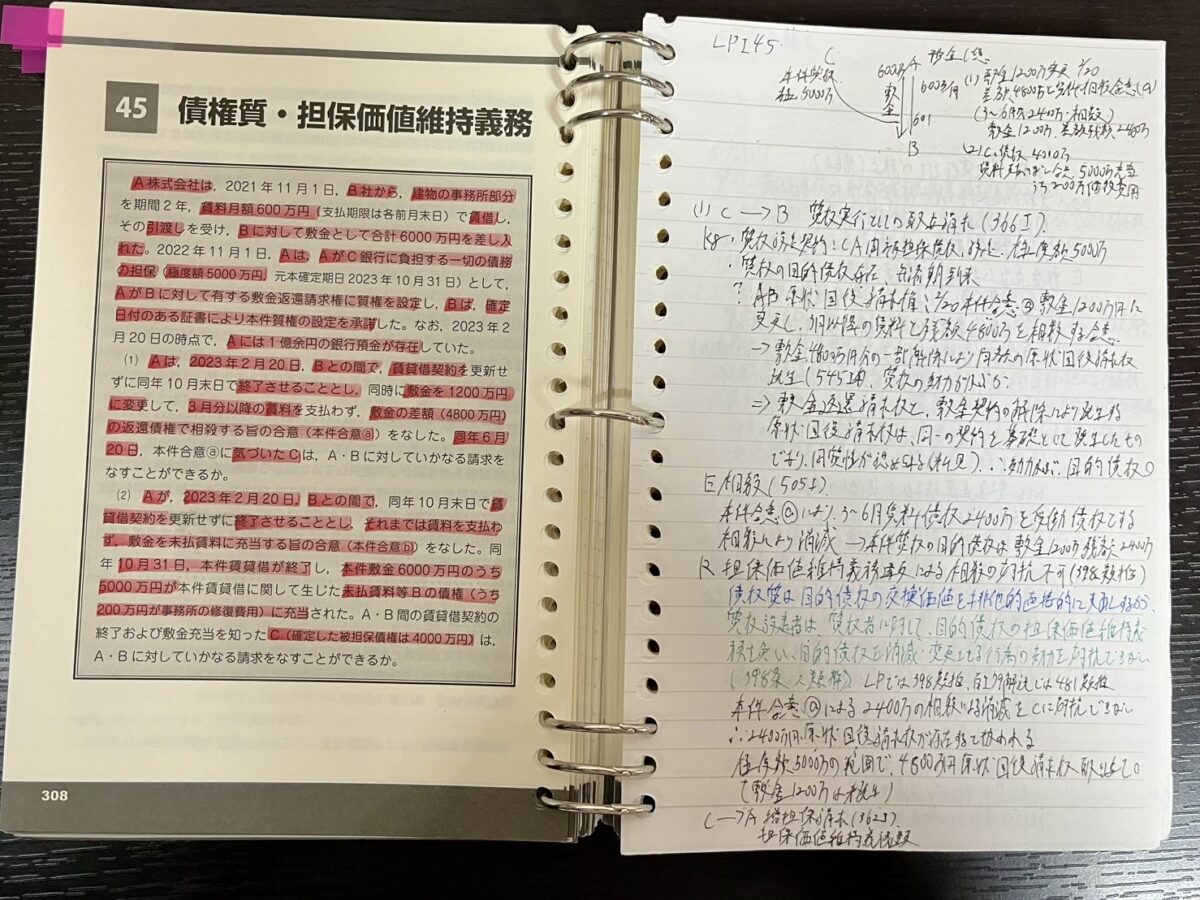

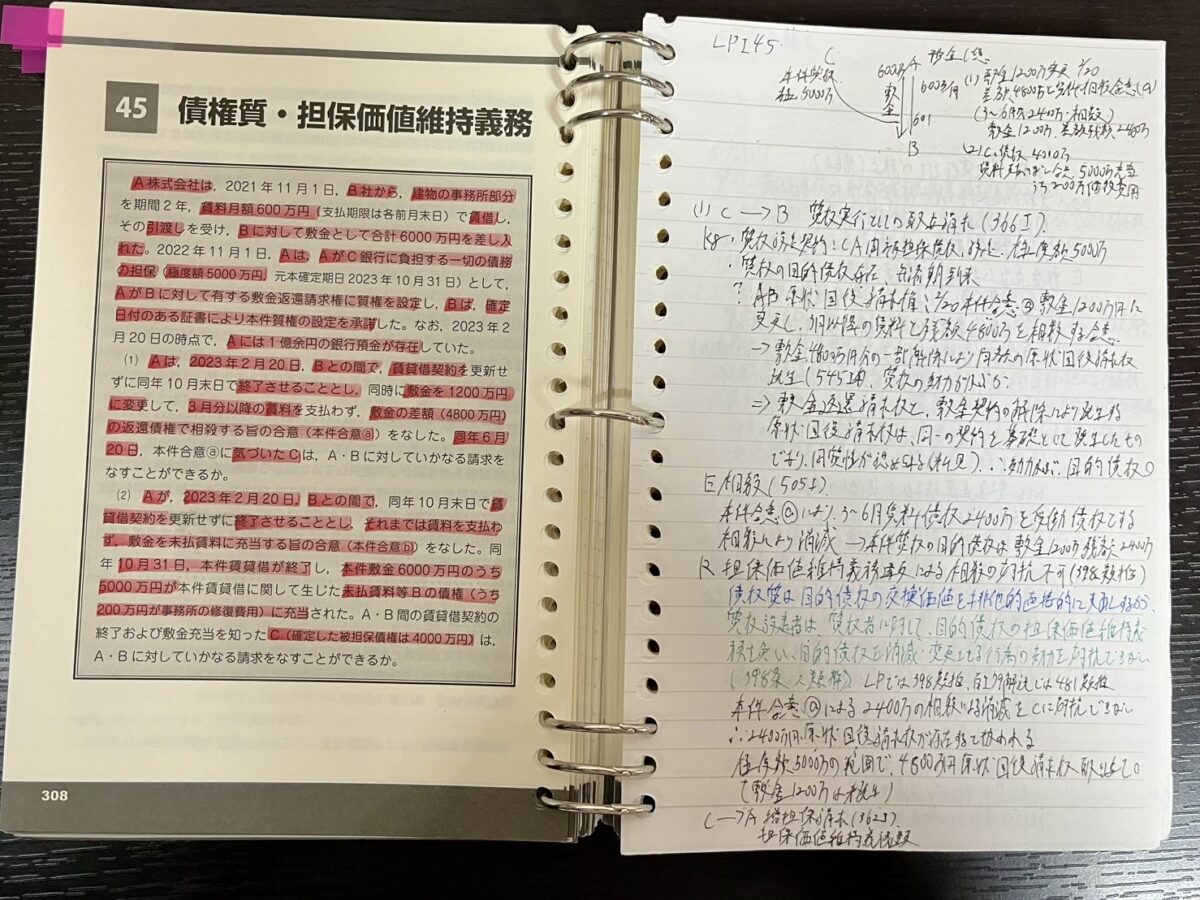

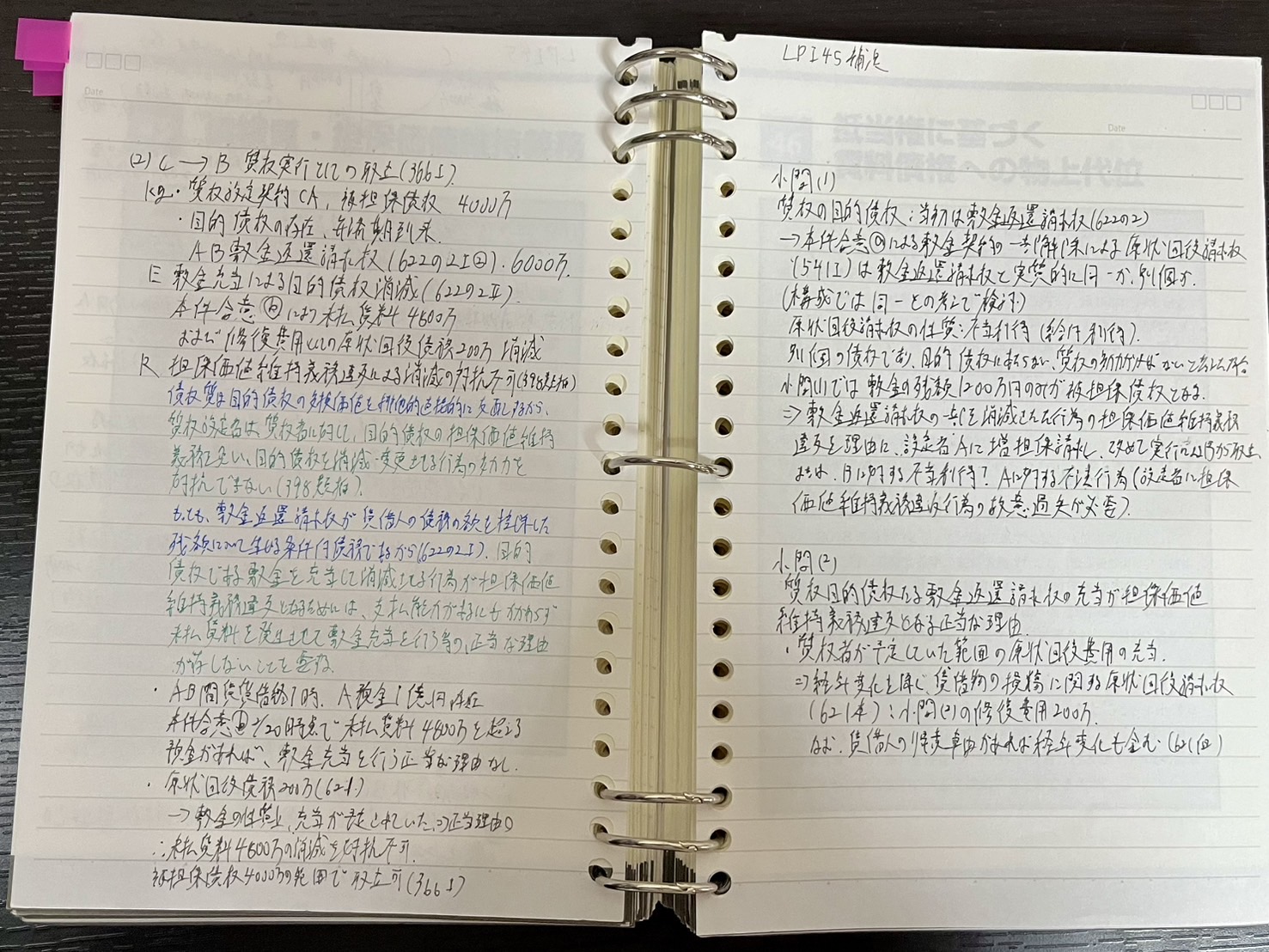

画像は、2周目で作成した詳細な答案構成です(自分自身のみが読むための雑な字で恐縮なのですが…)。

法律関係の図を書き、設問毎において、事例中の生の主張と対応した法律効果に照らして請求権を特定し、請求原因(Kg)、抗弁(E)、再抗弁(R)に整理しています。青色の文で規範の理由付けを、緑色の文で規範を記載しています。

要件事実的に整理した意味としては、論点に飛びつくことを防止して、主張反論を対応させて検討していく中で、現れた論点を論じることを意識するためです。

2周目で詳細な答案構成を作成することで、3周目以降、短時間で復習することが容易になります。

論文で書けないと感じたときに見直すべきポイント

上記の使用例では、要件事実的に整理した答案構成を行う方法を紹介しています。

ここでは補足として、最近の司法試験民法での出題形式(「下線部◯の主張/反論について、その根拠を説明した上で、その当否を論じなさい。」等の設問)に対応させた答案構成の仕方を検討します。

上記の出題形式の下では、答案のナンバリングと見出しとして、「第1 設問◯ 1 主張/反論の根拠 2 当否 3 結論」と記載することが最も簡明であり、設問に対する形式的な応答ができていることが一見して伝わります。

このようなナンバリングで答案作成をする際に、答案構成段階でも同様の見出しを用いることで、答案作成をスムーズに行うことができます。

ロープラクティス民法の問題を用いて答案構成する際にも、同様のナンバリングと見出しを用いることで、より効果的な司法試験の対策となると考えます。

このようなナンバリングは、純粋な要件事実での書き方とは異なります。もっとも、要件事実的な整理は、生の主張から法律上の主張を考えるため、および、主張と反論を相互に対応させて考えるためになお有用です。

そして、要件事実的な整理との対応関係としては、以下のように考えるのが良いと考えます。

このように、答案構成を行う際に、上記の使用例をアレンジすることをおすすめします。

3周目の使い方|苦手問題を潰して得点を安定させる方法

3周目では、苦手意識のある問題を無くすことを目的に、苦手意識のある問題の答案作成、その他の問題の答案構成を中心に取り組みます。

苦手意識のある問題について、私は、1問あたり30〜40分程度を目安に(答案構成5〜10分、手書き1.5〜2頁目安に答案作成25〜30分)、司法試験本番を想定して3問抽出して2時間で書く、ということをしていました。

その他の問題については、1問あたり10〜15分を目安に、事案を読んで本番で書く分量の答案構成を行い、2周目で書いた答案構成の確認や訂正、疑問点の解消を行いました。

私は、2周目で詳細な答案構成を済ませたことにより、3周目ではその問題のポイントがある程度わかる状態になっており、多くの問題でスムーズに規範定立を行うことができました。また、一見して迷う問題でも、適用されうる条文を引き、事実関係を最大限活かすことができるように要件を解釈して、規範を定立する、という事例に即したアプローチを意識することで、2周目で作成した答案構成で記載した規範・理由付けに近いものを論述できました。

司法試験直前期のロープラクティス民法活用法|短時間で全範囲を見直すテクニック

直前期では、民法だけに時間を割けないため、とにかく高速で何度も確認して知識の漏れを無くす目的で、1問あたり10〜15分を目安に事案を読んで答案構成を行い、または、5分程度で問題を読んで頭の中で構成をして答案の流れのイメージを行い、それまでに作成した答案構成を確認していました。

上記の3周目までしっかり取り組んでいると、事例を読むだけで各問題のポイントを把握できるようになっており、驚くほど楽に直前期に短期間で何周も確認することができます。

そして直前期に短期間で何周も確認することで、少なくとも、深く理解できてないが一通りの答案を書くことができる状態になります。

このような状態になると、試験本番、難しい問題が出題されても答案の方向性を掴みやすくなります。また、精神的にも、網羅性の高い演習書に取り組んだことで、「自分がわからない問題は、大多数の受験生もわからない」と余裕を持つことができます。

ロープラクティス民法が向いている人・向いていない人【レベル別】

ロープラクティス民法は、判例の事案をアレンジしていることや、1つの問題を解くためにその問題が含まれる分野の知識だけでなく他の分野の知識も必要となることから、応用問題としての側面があります。

そこで、初学者の方は、入門書や予備校の入門講座を用いて民法の全範囲を一通り学習した後,またはこれと並行して,より易しい基本問題を扱う市販の答案例付き演習書や予備校の講座を用いて,基本問題がある程度書ける状態を目指すことをおすすめします。その後にロープラクティス民法に取り組むことが良いと考えます。

なお、基本問題として、「民法演習 はじめて解いてみる16問」(有斐閣2024年10月)、「えんしゅう本3 民法 第3版」(辰巳法律研究所2025年5月)、「新伊藤塾試験対策問題集-論文1 民法 第2版」(2024年11月)などが市販の答案例付き演習書として,多く用いられている印象です。

また、筆者のように、直前期にロープラクティス民法に取り組むこともおすすめしません。多くの場合、消化不良になるだけでなく、民法に時間を取られて他の科目の対策を十分に行うことができなくなるからです。

このようなロープラクティス民法の難易度を踏まえると、下記のような中級者、上級者の方に向いている教材と考えます。

・次年度のロースクール既修者入試を控えた方

・次年度の予備試験にチャレンジする方

・ロースクール未修者の方

基本問題がある程度書ける方は、できるだけ早くロープラクティス民法に取り組むことで、司法試験本番までに何度も周回でき、ロープラクティス民法の内容を最大限抑えることができます。

次年度のロースクール既修者入試を控えた方や予備試験にチャレンジする方は、基本問題に1,2周ほど取り組み、ある程度答案が書ける状態になっていると考えられますので、ロープラクティス民法に取り組むことをおすすめします。

また、ロースクール未修者の中には基本問題の答案作成に不安のある方もいらっしゃると思います。しかし、ロープラクティス民法はロースクールの期末試験で十分問われる可能性のある問題なので、授業で学習した範囲の基本問題に取り組んだ後、すぐに類似のロープラクティス民法の問題に取り組む等、できる限り早期に取り組むことをおすすめします。

下準備として,予備試験の再現答案やロースクール期末試験の参考答案や解説を準備し、現実的な答案の目安のイメージを掴みましょう。

基本的な使用方法としては、上記の実際の使い方で紹介した方法と同様で構わないと思います。もっとも、インプットを重視して1周目の読み込みを2周目でも行う、3周目で論文対策用の全ての問題を答案構成だけにとどめて早めに周回する等、自らの到達度に合わせて調整することで、より取り組みやすくなると考えます。

取り組む時期としても、 ロープラクティス民法ⅠとⅡの2冊に取り組みたい方は遅くとも目指す試験の1年前から取り組みましょう。ロースクール未修者の方が授業と並行して取り組む場合は、授業で扱った範囲を復習として速やかに取り組んで読み込み・マーキングと答案構成を行い、また、期末試験前には答案作成を行うようにしましょう。

・次年度の予備試験論文式の合格を具体的にイメージできる方

・ロースクール2年生(既修者1年目、未修者2年目)の方

これらの方は、2年後(ロースクール在学中受験を目指す方は1年後)の司法試験を受験する立場にある方々です。これまでの学習で基本問題を周回して、それなりに満足のいく答案を書ける段階にあり、予備試験や司法試験の過去問に取り組み始めている方と思われます。

このような段階では、まず過去問を検討して出題される知識の深さや出題形式などを確認し、問われた知識を基本問題で復習することを優先するべきです。

それらが一通り終わった場合に、あるいは過去問と並行して、出題のされ方を学ぶためや知識の深掘り・網羅的な確認を行うために、ロープラクティス民法に取り組むのが良いと考えられます。

基本的な使用方法として、上記の実際の使い方と同様となるでしょうか。

取り組む時期として司法試験の2年前から、過去問の検討が一通り終わった場合や過去問と並行する場合、1,2周目をできる限りすぐに終わらせ、3周目の使い方を継続的に行い、何度も繰り返すことが良いと思います。もちろん、試験が近づいてきたタイミングでロープラクティス民法の答案作成も忘れずに行うようにしましょう。

ロープラクティス民法の活用で“書ける答案”を作るために

この記事では、筆者のロープラクティス民法の使用例の紹介を元に、より良い使用方法やおすすめしたい人の検討を行いました。

ロープラクティス民法自体はとても優れた演習書であると考えられますが、使用方法が悩ましい教材です。自分なりの使用方法を考える際の参考として、この記事がとっかかりになればと思います。

また、筆者は、他の科目における網羅性の高い演習書についても、ロープラクティス民法と同じような使用方法で取り組んでいました。本番が近くなり落ち着かないときでも、問題と答案構成を確認して素早く全体を見返すことができ、とても良かったと感じています。

この記事が受験者の学習の一助となると幸いです。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ運営事務局です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。