公判前整理手続後の訴因変更はどこまで許されるか?最高裁判例に学ぶ判断基準と論述のポイント

当ページのリンクにはPRが含まれています。

皆さん、こんにちは!

今回は、公判前整理手続後の訴因変更が問題となった判例を題材に、訴因変更の許容範囲とその判断基準について学んでいきましょう。

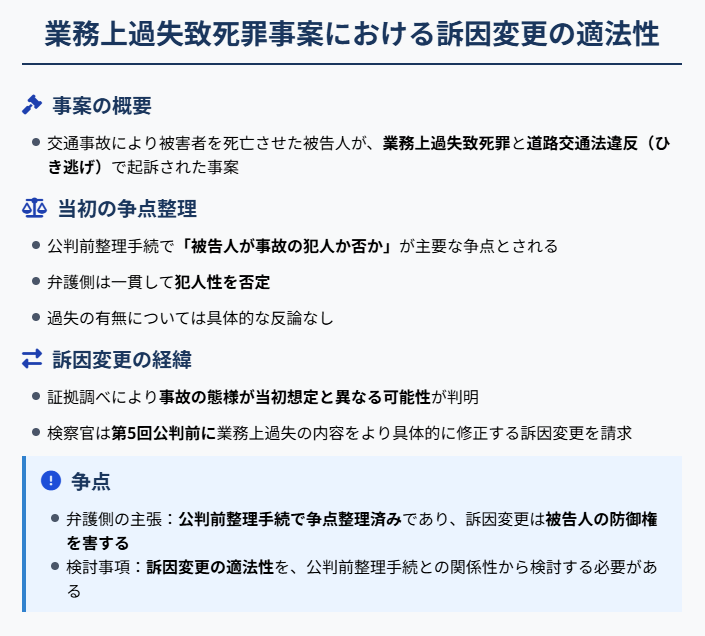

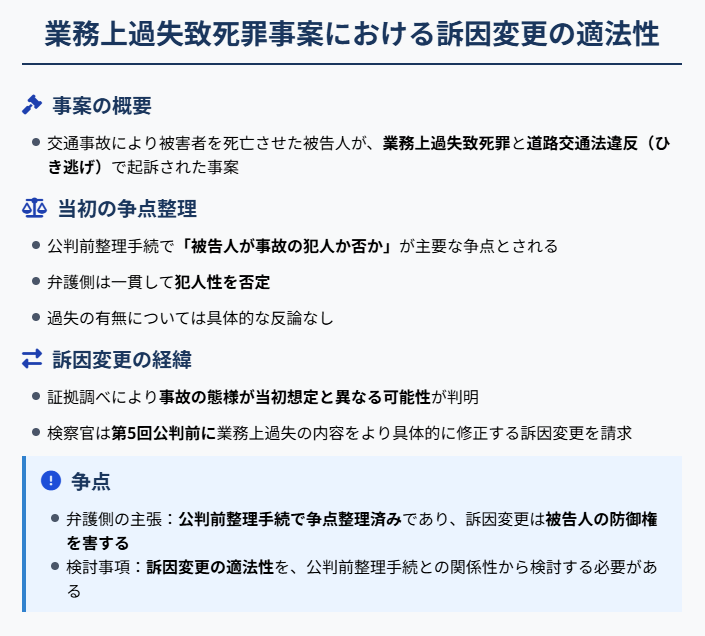

本件は、交通事故により被害者を死亡させたとして、業務上過失致死罪と道路交通法違反(いわゆる「ひき逃げ」)で起訴された被告人について、検察官が公判の途中で訴因の内容を変更したことの適法性が争われた事案です。

本記事では、最高裁が示した判断基準を基に「公判前整理手続後の訴因変更の限界」について検討します。

さっそく見ていくぞ!

目次

最高裁平成19年12月25日決定の事案の概要

本件は、交通事故により被害者を死亡させた被告人が、業務上過失致死罪と道路交通法違反(ひき逃げ)で起訴された事案です。訴因変更の適法性が争われた点に注目して整理しましょう。

まず、公判前整理手続においては、「被告人が本件交通事故を起こした犯人か否か」という点が主要な争点とされ、弁護人は一貫して犯人性を否定する主張を行いました。他方、被告人に過失があったかどうかについては、弁護側から具体的な反論はなく、裁判所・検察官ともに、事故が被告人のものであると認定されれば、過失の点に争いはないと理解して審理が進んでいきました。

ところが、公判が進行する中で、証拠調べを通じて事故の態様が当初の想定と異なる可能性が生じたため、検察官は、第5回公判期日前に、業務上過失の内容をより具体的に修正する訴因変更の請求を行います。

この訴因変更に対し、弁護側は、公判前整理手続の段階で争点整理が完了していたことを理由に、変更は被告人の防御権を害するものであって違法であると主張しました。

最高裁が示した「公判前整理手続後の訴因変更の限界」

公判前整理手続の趣旨

公判前整理手続は、当事者双方が公判においてする予定の主張を明らかにし、その証明に用いる証拠の取調べを請求し、証拠を開示し、必要に応じて主張を追加、変更するなどして、事件の争点を明らかにし、証拠を整理することによって、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるようにするための制度である

訴因変更の限界

このような公判前整理手続の制度趣旨に照らすと、公判前整理手続を経た後の公判においては、充実した争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を没却するような訴因変更請求は許されないものと解される

最高裁による本件への当てはめ ― 訴因変更の適法性をいかに判断したか

それでは次に、最高裁がどのように本件に規範を適用し、訴因変更の適法性を判断したのか、その当てはめの過程を確認していきましょう。

公判前整理手続における争点の状況

まず、最高裁は、本件における公判前整理手続での争点設定の実情に注目しています。

この手続において、主要な争点として確認されていたのは、「被告人が本件交通事故の犯人か否か」という点に限られており、業務上の過失の有無については、弁護人から具体的な反論や主張が一切なされていませんでした。

この点について最高裁は、弁護人の応訴態度からすれば、「事故の発生が認定される限り、公訴事実に記載された過失が認められることを、事実上前提にしていたと解するほかない」と整理しています。

このように、過失の有無は公判前整理手続の段階では明確な争点とはなっていなかったことが前提となります。

訴因変更の必要性とその契機

次に、最高裁は検察官による訴因変更請求の理由と契機に着目しています。

公判が進行する中で、目撃証人らの証言などを通じて、事故の態様が当初の訴因が前提としていたものと異なることが明らかとなりました。これを受けて、検察官はより具体的な過失の内容を訴因として記載すべく、訴因変更を請求したわけです。

つまり、訴因変更は恣意的なものではなく、証拠調べの結果に基づき、事実認定の的確性を期するために必要となった合理的な修正であったと評価されています。

追加的証拠調べの範囲と影響

さらに最高裁は、訴因変更を許可したことによって、公判の審理計画にどの程度の影響が及んだかについても検討しています。

この点については、追加的に必要となった証拠調べは極めて限定的であり、全体の審理計画を大きく変更しなければならないような状況ではなかったと判断されています。

実際に行われた追加的な証拠調べは、検察側がいったん撤回していた実況見分調書の再提出とその作成者に対する証人尋問、そして弁護側による目撃者2名の尋問というものであり、いずれも1期日で終了可能な範囲にとどまるものでした。

したがって、訴因変更に伴う手続的負担が被告人の防御権を不当に侵害するような水準には達していないと整理されています。

最高裁の結論

以上の事情を踏まえて、最高裁は次のように明確な結論を導きます。

- 本件は、公判前整理手続において争点化されていなかった過失の内容について、公判の進行に伴い必要性が生じたために訴因が変更された事案である。

- この訴因変更は、必要かつ相当なものであり、審理計画の基礎を揺るがすような重大な変更ではなかった。

- よって、公判前整理手続の意義(争点の明確化と計画的審理)を没却するような訴訟運営とはいえない。

- また、訴因変更のタイミングや内容から見ても、検察官の訴因変更請求が権利濫用に当たるとは認められない。

- 結論として、訴因変更を許可した第一審裁判所の判断には、訴訟手続に関する法令違反はなく、判決に影響を及ぼす違法も認められない。

公判前整理手続後の訴因変更の論述ポイント

本決定は、公判前整理手続の趣旨と、手続終了後における訴因変更の限界を明示した重要な判例です。司法試験受験生の皆さんにとっては、単に訴因変更が認められたかどうかを知るだけでは不十分です。なぜ認められたのか、どのような事情が判断を左右したのかを体系的に理解しておく必要があります。

<論述の前提>

前提として、公判前整理手続後の訴因変更を直接制限する規定がないことを指摘してもよいでしょう!

[論述のポイント]

- 公判前整理手続の趣旨の言及

- 判断基準の定立

- 評価する際の考慮事情

それぞれのポイントを見ていくぞ!

ポイント①公判前整理手続の趣旨の言及

まず、公判前整理手続の趣旨に関して必ず言及してください。

公判前整理手続は、当事者双方が公判においてする予定の主張を明らかにし、その証明に用いる証拠の取調べを請求し、証拠を開示し、必要に応じて主張を追加、変更するなどして、事件の争点を明らかにし、証拠を整理することによって、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるようにするための制度である

まず確認しておくべきは、公判前整理手続の役割です。

この制度は、裁判の長期化を防止し、争点を明確化した上で集中審理を行うことを目的とした重要な手続です。したがって、当事者はこの段階で自己の主張や証拠を出し尽くすことが原則とされます。

この手続を経た後の公判は、原則としてそこで確定した争点と証拠に基づいて進められることになります。そのため、審理の途中で公訴事実を変更する訴因変更は、原則として制限されることになります。

ポイント②判断基準の定立

最高裁が示した以下の判断基準を定立してください。

公判前整理手続の制度趣旨に照らすと、公判前整理手続を経た後の公判においては、充実した争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を没却するような訴因変更請求は許されない

ポイント③評価する際の考慮事情

それでは、公判前整理手続後の訴因変更が「制度趣旨を没却するもの」といえるか否かをどのように判断するかについて、具体的な評価要素を確認しておきましょう。

最高裁判所は、本件において主に、以下の四つの事情を重視して、訴因変更の許容性を判断しています。論文で論じる際も、これらの観点から事案を丁寧に検討する必要があります。

- 訴因変更の必要性の有無

- 変更された内容と整理された争点との関係

- 訴因変更に伴う審理への影響

- 被告人の防御権への影響

論述は、これらの事情を考慮して、「訴因変更の趣旨を没却するような訴因変更」か否かを評価する必要があります。

① 訴因変更の必要性の有無

ず重要なのは、訴因変更がなぜ必要となったのか、その契機と背景事情です。

本件では、公判の進行に伴って実施された証拠調べ、特に目撃証人の供述などにより、事故の具体的な態様が当初の訴因と異なる可能性が明らかとなりました。

このような事情の変化は、捜査段階では把握が困難であった新たな事実の顕在化によるものであり、予見可能性の乏しい変化に対処する必要があったと評価できます。したがって、訴因変更は恣意的なものではなく、事実認定の正確性を期すために合理的な理由に基づいて行われたものと位置づけられるのです。

→ このように、訴因変更の「必要性」が認められるかどうかは、その変更が手続の濫用ではなく、実体審理を充実させるための適正な措置であるかという観点から評価すべきです。

② 変更された内容と整理された争点との関係

次に見るべきは、訴因変更の内容が、既に整理された争点とどのように関連しているかという点です。

本件では、争点として明確に整理されていたのは「被告人が犯人かどうか」、すなわち犯人性でした。

他方で、業務上過失致死罪の構成要件である過失の有無については、弁護側から特段の主張がされず、明確な争点とはなっていませんでした。

しかしながら、犯人性と過失とはどちらも構成要件要素であり、判断の対象とならなければならない事項です。弁護人がこれに関して反論をしなかったからといって、過失の成否が訴訟構造上「無関係」とされるわけではありません。

このような背景のもとでの訴因変更であれば、「争点の新設」とまではいえず、裁判構造の基本を変更するものとはいえないと判断されたのです。

③ 訴因変更に伴う審理への影響

次に、訴因変更によって、具体的に審理の進行にどのような影響が及ぶかも重要な評価要素となります。

本件においては、訴因変更に伴い必要とされた追加的な証拠調べは極めて限定的な範囲にとどまりました。

検察側による実況見分調書の再請求と、その作成者の証人尋問、そして弁護側による目撃者尋問といった手続は、1期日で終了可能な程度のものであり、既定の審理計画を大幅に変更するようなものではありませんでした。

→ したがって、訴因変更によって集中審理の実効性が失われたとはいえず、整理手続の目的を根本から覆すような影響は生じていないと評価されます。

④ 被告人の防御権への影響

訴因変更が適法と評価されるためには、単に変更が必要であり審理に支障がないというだけでは足りず、被告人がその変更後の訴因に基づいて十分に防御活動を尽くすことができたかどうかが極めて重要といえます。

本件では、裁判所が過失の立証にも意識を向けるよう当事者に促していたこと、弁護人が最終弁論で過失の不存在を具体的に主張したこと、さらには弁護側にも必要な追加証拠調べの機会が与えられていたことから、被告人の防御機会が不当に奪われたとはいえない、と最高裁は判断しました。

具体的な事案に応じて、被告人の防御に実質的な不利益が生じたのかをどうかを評価してください。

さいごに

本決定は、訴因変更が許容されるかどうかの判断において、公判前整理手続の「趣旨を没却するか否か」が重要な基準であることを明示した判例として極めて重要です。

司法試験受験生としては、最高裁が示した「公判前整理手続後の趣旨・目的」、最高裁が「その趣旨を没却するか否か」をどのように判断をしたのかを理解し、具体的な事案に応じて、論述できるようにしましょう。