【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする

皆さん、こんにちは!

今回は、刑事訴訟法における令状による強制処分、特に「捜索差押許可状の呈示の時期」および「令状執行に伴う開錠措置の適法性」をめぐって重要な判断を示した最高裁判例——いわゆる「マスターキー事件(最判平成14年10月4日)」を取り上げます。

この判例は、捜索対象場所への立入りに際して、マスターキーを用いて無断で入室し、入室後直ちに令状を呈示したという事案において、その適法性が問題となりました。

試験対策上も重要な判例ですので、本日はこの判決の事案、争点、判断、そして学ぶべきポイントについて、順を追って解説していきましょう。

さっそく見ていくぞ!

まずは事案を確認するぞ!

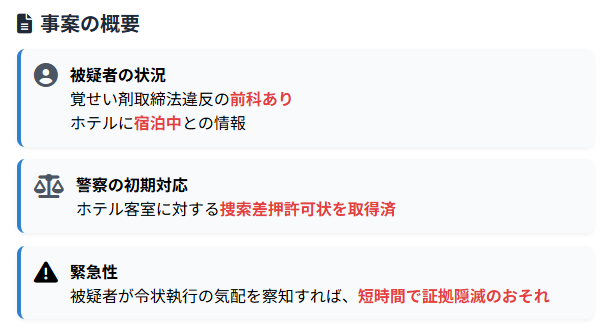

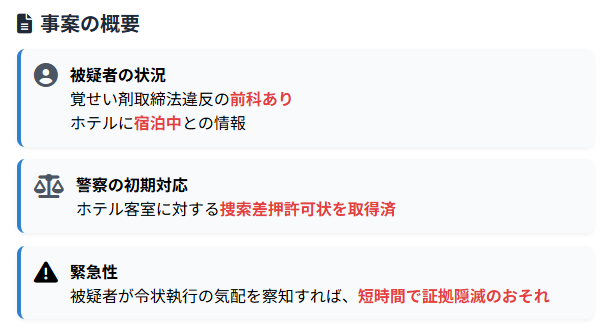

被疑者は覚せい剤取締法違反の前科を持ち、今回はホテルに宿泊中との情報を得た警察官らは、該当ホテルの客室について捜索差押許可状を取得していました。

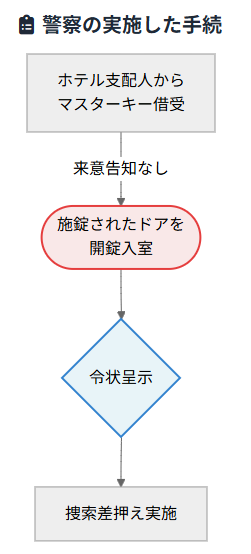

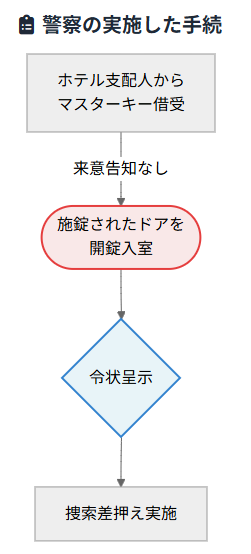

しかし、被疑者が令状執行の気配を察知すれば、覚せい剤を短時間で破棄・隠匿するおそれがあると判断されたことから、警察官らはホテル支配人からマスターキーを借り受け、来意を告げずに施錠されたドアを開けて入室。その後、被疑者に対して令状を呈示し、捜索差押えを行いました。

このような形で、①令状呈示の時期、②マスターキーによる開錠措置の適法性が争点となったのです。

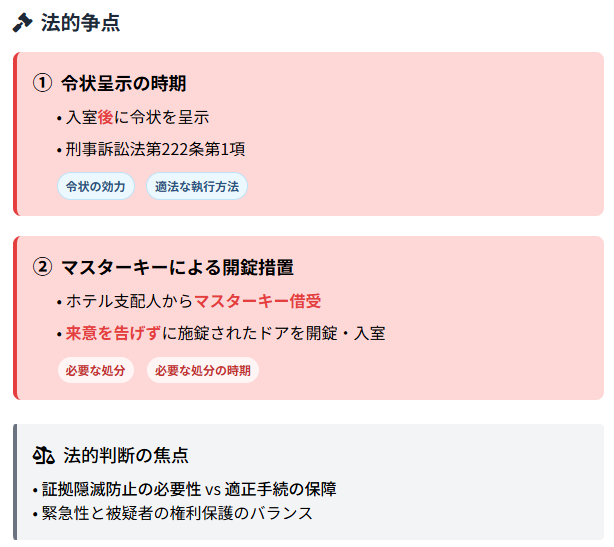

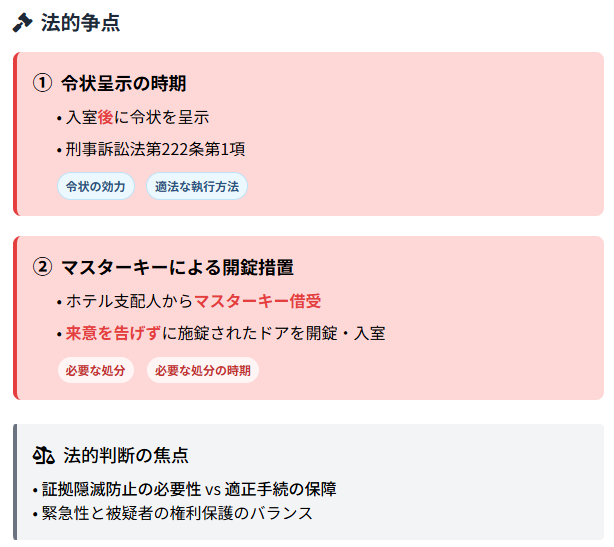

さて、今回の最高裁判決で中心的に問題となった論点は、大きく分けて2点あります。

論点①令状呈示の時期

論点②マスターキーによる開錠措置の適法性

これらは、いずれも「捜索差押許可状に基づく強制処分の手続的適正」に関わる重要論点ですので、しっかり押さえておきましょう。

重要だぞ!

まず1点目は「令状の呈示は、いったい“いつ”なされなければならないのか」という点です。

刑事訴訟法110条(およびこれを準用する222条1項)は、強制処分を行う際には、処分の相手方に対して令状を呈示することを義務づけています。

刑事訴訟法 第百十条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

この「呈示」のタイミングについて、通常は「執行に着手する前」が原則とされています。では、今回のように住居やホテルの客室などへの立入りを行う場合、「立入りの前に呈示する必要があるのか」、それとも「立入り後の呈示でも許容される場合があるのか」が問題となりました。

つまり「住居等への立入りの前に令状を見せなければならないのか、それとも状況によっては後でもよいのか」が、本件の重要な争点のひとつです。

次に2点目の論点は、「マスターキーを使って施錠されたドアを開ける行為」が、刑事訴訟法111条1項の定める「必要な処分」に該当するのかどうか、という点です。

刑事訴訟法第百十一条の条文では、捜索令状の執行に際して「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」と規定されています。

刑事訴訟法 第百十一条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。

ここで問題となるのは、警察官がホテル側から借りたマスターキーでドアを開けるという行為が、この「必要な処分」の一環として適法に行えるものか、ということです。

加えて、この111条1項の規定が適用される「タイミング」も問題となります。すなわち、令状の「執行に着手した後」でなければ適用されないのか、それとも「執行の直前、いわば準備段階」においても適用可能なのか。この点も、判例の理解において非常に重要な論点となります。

それでは次に、令状の呈示時期に関して、最高裁がどのような判断枠組みを示したのかを確認していきましょう。

まず、最高裁は、令状呈示の趣旨について、「手続の公正を担保し、処分を受ける者の人権に配慮するための制度的保障である」と位置づけています。

つまり、強制処分を受ける者に対して、その処分の法的根拠や範囲を明確に告げることで、不服申立てや異議の機会を実質的なものにしようというわけです。

このような観点から、最高裁は明確に次のように述べています。

「令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきである」

ここでいう「執行に着手する前」とは、捜索場所への「立入り・入室」の直前を意味します。つまり、ホテルの客室や住居に物理的に踏み入る前に令状を呈示することが原則である、というわけです。

この点を明示したことにより、期待される「事前呈示」とは、抽象的な準備段階ではなく、まさに物理的な立入りを開始するそのタイミングにおける呈示であることが明確化された点に意義があります。

もっとも、最高裁は、原則には例外があることも認めています。すなわち、以下のようにと判示しています。

「捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められる場合には、令状の呈示を入室直後に行っても適法である」

ここでいう「やむを得ない」とは、令状を事前に呈示した場合に、証拠が隠滅されるなど、強制処分が事実上意味をなさなくなるような具体的危険が認められる場合を指します。

実際に本件で最高裁が「やむを得ない」と認定した背景事情を見てみましょう。これは事例問題で類似の場面が出題された際、判断に極めて重要な手がかりになります。

≪最高裁が「やむを得ない」と認定した背景事情≫

このように、裁判所は「罪質」「証拠物の性質」「在室状況」「前科歴」という複数の要素を総合考慮し、証拠隠滅の蓋然性が極めて高いと評価しているわけです。皆さんも、事例でこのような具体的事実が出てきた場合には、「やむを得ない例外」が成立するかどうかを丁寧に判断してください。

最後に、最高裁が重視したもう一点があります。それは、「入室直後に令状を呈示していた」という事実です。

本件では、警察官らはマスターキーで客室のドアを開けて入室した後、すぐに令状を被疑者に呈示しています。ここで注目すべきは、実際の捜索行為そのものに着手する前の段階で呈示がなされていた点です。

この点について、最高裁は、呈示がわずかに遅れたとはいえ、そのタイミングが「入室直後」であったことにより、「手続の公正」や「人権保障」を著しく損なうものではないと評価しました。

したがって、仮に同様の場面で呈示が遅れたとしても、それが「入室直後」であったのか、それとも「捜索そのものに着手した後」であったのかによって、結論が分かれる可能性があることに注意が必要です。

以上を踏まえると、令状呈示の判断においては、

という点をしっかり整理しておく必要があります。

それでは次に、マスターキーを使用して客室のドアを開錠し、被疑者が在室するホテルの部屋に立ち入った措置の適法性について検討していきましょう。本件では、刑事訴訟法111条1項との関係で大きく二つの論点が生じています。

まず問われたのは、マスターキーを使った開錠行為が、刑訴法111条1項にいう「令状の執行について必要な処分」に該当するかどうか?、そしてこの規定が、まだ捜索に“着手していない”段階、すなわち入室直前の段階にも適用され得るのか?、という点です。

問われた点

・マスターキーを使った開錠行為が、刑訴法111条1項にいう「令状の執行について必要な処分」に該当するかどうか?

・まだ捜索に“着手していない”段階、すなわち入室直前の段階にも適用され得るのか?

この点について最高裁は、本件の開錠措置が、刑訴法222条1項および111条1項に基づく「令状の執行に伴う必要な処分」として許容されることを明示的に認めました。

最高裁の考え方を整理するとこうなります。

すなわち、「令状の執行に着手した」と言えるのは、ホテルの部屋への「立入り・入室」の段階であると位置づけ、その前段階におけるマスターキーによる開錠行為については、たしかに令状の執行行為“そのもの”ではないが、

執行に直結した不可欠な準備行為であるため、執行に付随する処分として111条1項の適用対象になるという判断がなされたというわけです。

したがって、緊急性や証拠隠滅の危険性が認められる場面では、「捜索に先立つ開錠措置」であっても、111条1項の枠内で適法と評価され得る、という点が極めて重要です。

次に検討されたのは、そのような開錠措置の態様が社会通念上相当であったかどうかという点です。

つまり、いくら「必要な処分」に該当するとしても、その手段・方法が社会的にみて著しく逸脱していれば、なお違法と評価されるおそれがある、というわけですね。

本決定では、前提として証拠隠滅のおそれに関する事情――たとえば薬物事犯であり、差押対象物が容易に毀棄されうる性質を持つこと、被疑者の在室状況、同種前科の存在――などに加えて、以下の点を考慮し、相当性を肯定しています。

▽以下の事情を考慮して相当性を肯定▽

これらの点から、プライバシー等の権利利益への制約の程度は限定的であり、比例原則の観点からも「社会通念上相当な措置」であったと評価されたことになります。

このように、最高裁は「手段の相当性」についても、客観的な社会通念の基準から合理性を検証し、その上で開錠措置の適法性を認めたということです。

ここで皆さんに意識しておいていただきたいのは、本判例とよく似た他の事例との比較検討です。たとえば、

いずれの事例も、本件と同様に、「捜索の実効性確保」という要請が、「令状呈示の原則」や「プライバシー保護」の利益と対立する場面において、個別具体的事情を踏まえたうえで、入室措置が適法と判断されていることが共通しています。

最高裁平成14年10月4日

「捜索差押許可状の執行手続の適否について判断する。

原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,警察官らは,被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状を被疑者在室時に執行することとしたが,捜索差押許可状執行の動きを察知されれば,覚せい剤事犯の前科もある被疑者において,直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため,ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上,来意を告げることなく,施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り,その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。

以上のような事実関係の下においては,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,捜索差押えの実効性を確保するために必要であり,社会通念上相当な態様で行われていると認められるから,刑訴法222条1項,111条1項に基づく処分として許容される。また,同法222条1項,110条による捜索差押許可状の呈示は,手続の公正を担保するとともに,処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから,令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが,前記事情の下においては,警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは,法意にもとるものではなく,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって,適法というべきである。」

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法スタ編集部です。司法試験合格者監修の下、法律を勉強されているすべての方向けにコンテンツの制作をしております。

法律書籍専門の口コミサイト「法書ログ」、法科大学院の口コミサイト「#ロースクールはいいぞ」を運営しております。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。