【法スタ限定】視覚的に判例を整理できる特製キットをプレゼント!!

※閉じるとこの案内は再表示されません

かもっち・あひるっぺからの挨拶

かもっち

かもっちはじめまして、かもっち@hosyocomです。

皆さん、法律の勉強、お疲れ様です!!

法スタは、法律を学ぶすべての人に向けた法律の勉強法専門メディアです。

私は、司法試験受験生のあひるっぺ!

司法試験予備試験、法科大学院入試、法律書籍や人気予備校のレビュー。

必要なノウハウや勉強の進め方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

姉妹サイトとして「法律書籍の口コミサイト」や「法科大学院の口コミサイト」も運営しています。

私たちは、合計370件以上の豊富なコンテンツを揃え、皆さんの法律学習を全力でサポートします。

知りたい情報が必ず見つかるはず!ぜひ一緒に学びましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです!

(挨拶おわり)

ねえ、もっち…。

記事を読む前に、ひとつだけ聞いてほしいんだけど。

私さ、

「ちゃんと勉強してるつもり」なのに、全然点に繋がらなくて。

何が悪いのかも分からないまま、時間だけが過ぎていくんだよね…。

──それ、正直しんどいよね。

でもね、結論から言うと。

それは努力不足じゃないことがほとんどなんだ。

「落ちる勉強法」のまま、全力で走ってしまっている可能性があるんだ。

「落ちる勉強法?」

そんなにハッキリ言わなくても…って思うよね。

でも、ここは誤魔化しちゃいけない。

司法試験は、

努力の量よりも「努力の向き」で合否が決まる試験だから。

実際、不合格から合格を勝ち取った人たちは、

・自分がなぜ落ちたのか

・どこでズレていたのか

・何を捨て、何に集中すべきか

──それを徹底的に分析して、勉強法を組み替えた人たちなんだ。

その「逆転のプロセス」を、丸ごと体系化したのが『複数回受験生が辿りついた落ちない司法試験勉強法』

何それ?気になる

ただの精神論じゃない。

✔ 司法試験不合格の“本質的な原因”

✔ 合格者が実際にやった「具体的な修正ポイント」

✔ 評価される答案と、落ち続ける答案の決定的な違い

を解説している。

もし今、

「こんなにやってるのに、なぜ…」

と感じているなら。

それはあなたがダメなんじゃない。

やり方を変えるタイミングが来ているだけ。

先人の失敗と成功を最短ルートで吸収して、

もう遠回りは終わりにしよう。

努力を、ちゃんと“合格”に変えませんか?

その勉強法、結果に繋がってますか?不合格を経験した複数回受験生がたどり着いた「落ちない」司法試験勉強法とは?

>>>詳細をチェックする夫婦の一方が日常家事に関する法律行為をした場合、夫婦の他方は、その行為によって生じた債務について連帯責任を負います。

日常家事の範囲を超える法律行為をした場合は、原則として責任を負いませんが、行為の相手方に正当理由がある場合は、例外として責任を負います。

以上が日常家事と表見代理についての論点の概要です。

この論点については、何が原則で何が例外なのかを、きちんと押さえておきましょう。

では、さっそく見ていくぞ!

「日常家事」って何?お買い物とか?

民法761条は、夫婦の一方が日常家事に関する法律行為をした場合、夫婦の他方は、その行為によって生じた債務について連帯してその責任を負うことを規定しています。

民法 第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

どのような行為が日常家事の範囲内といえるかは、夫婦の職業や収入等によって異なりますが、一般に以下のケースについては、日常家事の範囲内とされます。

≪日常家事に当たる一般的なケース≫

夫婦の一方が、日常家事の範囲内にあたる法律行為をした場合、夫婦の他方はその行為によって生じた債務の責任を負います。

≪例:日常家事≫

夫がコンビニで1万円分の食料を購入してその代金を支払わない場合、民法761条によって、妻は代金1万円をコンビニに支払う責任を負うのです。

しかし、夫婦の一方が、日常家事の範囲内とはいえない法律行為をした場合は、夫婦の他方は民法761条による責任を負いません。

どのような行為が日常家事の範囲外であるかは、夫婦の職業や収入等によっても異なりますが、一方の名義の不動産を他方が勝手に処分することは、一般に日常家事の範囲外とされます。

≪例≫対象外:一方の名義の不動産を他方が勝手に処分

妻が婚姻前から自分の名義で所有している不動産を、夫が勝手に売却した場合は、妻は一般に民法761条の責任を負わないとされます。

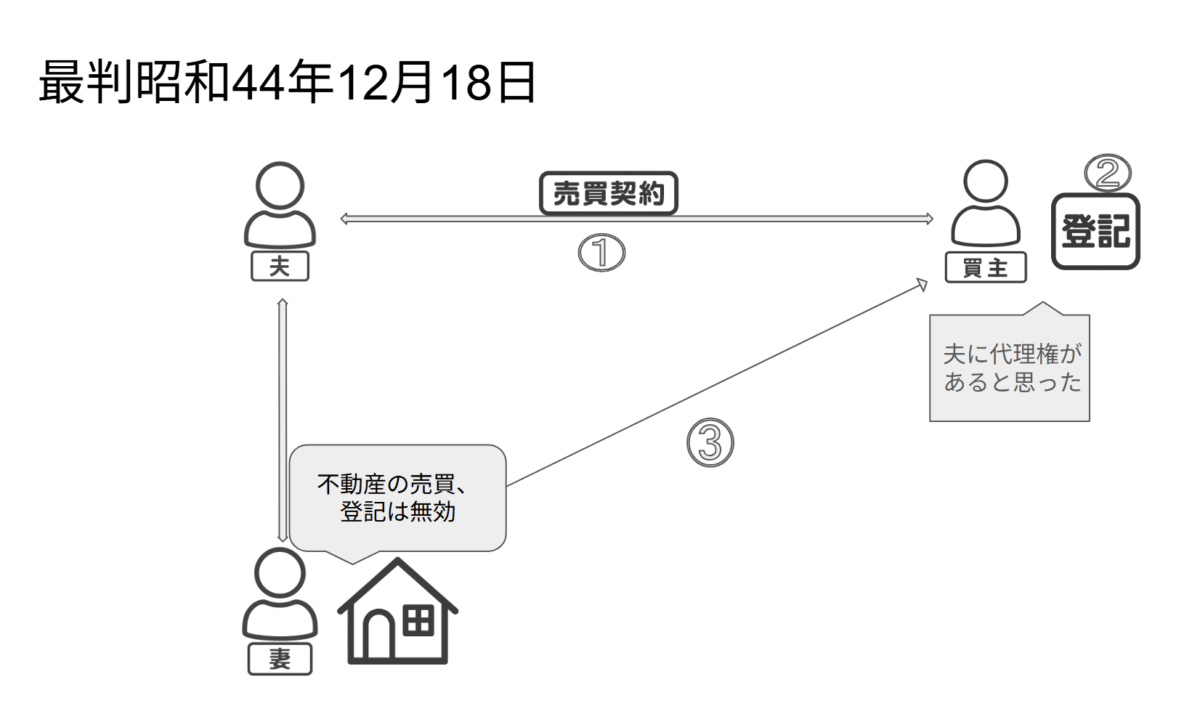

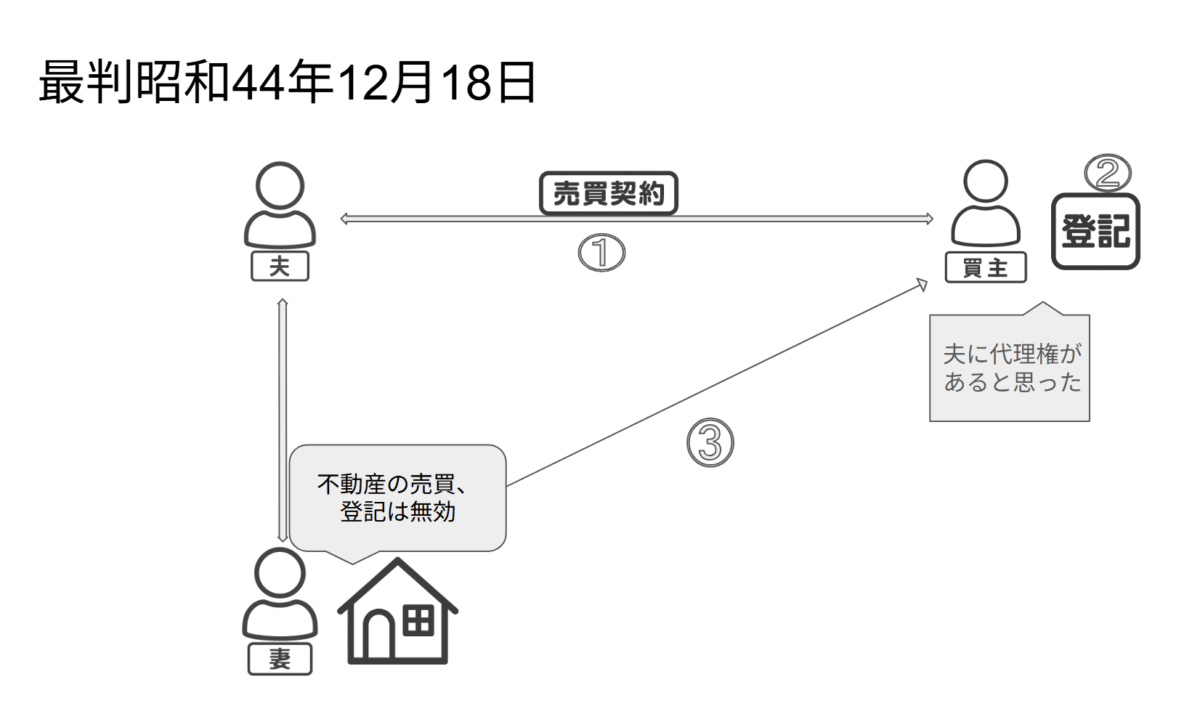

夫婦の日常家事の責任について判示した判例として「最判昭和44年12月18日」があります。

≪どんな事例?≫

最判昭和44年12月18日

夫Aに対して債権を有していたYが、同債権を回収するために、妻Xの代理人と称する夫Aとの間で、妻名義の不動産の売買を行い、Y名義での登記が行われました。

その後、Aと離婚したXが、本件不動産の売買や登記は無効であると主張し、所有権移転登記の各抹消登記手続を請求した。

それに対してYが、民法761条に基づく代理権、あるいは民法110条の表見代理が成立すると主張したため、これらの代理権が認められるかが争点となりました。

最高裁は下記のように見解を述べました。理解のポイントは4つです。

≪理解のポイント≫

①夫婦は相互に日常家事に関して代理権を有することを判断

②日常家事に関する代理権の範囲(有権代理の成立可能性)

③民法110条の直接適用は妥当でない

④民法110条の類推適用によって保護される

それぞれを細かく見ていくぞ!

民法761条は、明文上は単に夫婦の日常家事に関する法律行為の効果についてのみ規定しているにすぎないが、

実質的には、同効果が生じる前提として、夫婦は相互に日常家事に関する法律行為について、他方を代理する権限を有することも規定している。

→民法761条の条文上は、日常家事の債務に関して連帯債務を負うという規定。判断の前提として、夫婦間に日常家事に関する代理権が与えられていることを判断している。

民法761条の夫婦の日常家事に関する法律行為の具体的な範囲は、夫婦の社会的地位・職業・資産・収入・夫婦が生活する地域社会の慣習等によって異なる。

but

夫婦の一方が行った法律行為が、夫婦の日常家事に関する法律行為に該当するかを判断するにあたっては、夫婦の事情や行為の目的のみを重視して判断すべきではなく、客観的に、その法律行為の種類や性質等も充分に考慮して判断すべきである。

→有権代理の成立の可能性を検討している。夫婦の事情や行為の目的を重視するのではなく「法律行為の種類や性質」等の客観面を考慮する。

その法律行為が、夫婦の日常家事に関する代理権の範囲を越えている場合に、民法110条の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なうおそれがあるので、妥当ではない。

→通常の民法110条の適用を認めてしまうと、民法が「夫婦別産制」を定めた趣旨を没却する。民法110条の直接適用を否定。

≪夫婦別産制とは?≫

民法 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

→婚姻前から持っていた財産や婚姻中に得た財産は、原則としてその名義人の特有財産とする。つまり、夫婦であっても、それぞれの財産の所有・管理は個別に行われるという制度である。

→この場合に民法110条を適用してしまうと、第三者が保護される範囲が広がってしまいます。その結果、夫婦のどちらかが勝手に相手の財産を処分してしまうことが起こりやすくなり、夫婦がそれぞれ自分の財産を持つという「夫婦財産制」の考え方が崩れてしまうおそれがある、ということです。

ただし、当該越権行為の相手方において、当該行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条の趣旨を類推適用して、当該相手方を保護するのが相当である。

→民法110条の「正当な理由」を「当該行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由」と判断した。

最高裁は上記の見解に基づいて、本件の売買契約は、夫婦であるAXの日常家事に関する法律行為であったとはいえないとしました。

また、売買契約の相手方において、夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があったとはいえないとしました。

それにより、本件不動産の売買契約や登記が無効であるとした、Xの主張が認められたのです。

夫婦の一方が行った法律行為について、他方が責任を負うかについては、一般に上記の判例理論に沿って検討します。

判例のポイントは、以下の通りです。

判例によれば、民法761条は、日常家事に関する法律行為について、夫婦が相互に代理権を有することを規定しています。

よって、ある夫婦の一方が、日常家事に関する法律行為をした場合は、夫婦の他方は、その法律行為によって生じた債務について連帯責任を負います。

≪例≫

たとえば、妻がスーパーマーケットで食料品を購入し、その代金を支払わなかった場合、民法761条によって、夫はその代金を支払う責任を負います。

食料品を購入することは、一般に夫婦の日常家事に関する法律行為に該当するからです。

どのような行為が夫婦の日常家事に関する法律行為にあたるかは、夫婦の社会的地位・職業・資産・収入・地域社会の慣習等によって異なります。

よって、同じような行為にもかかわらず、ある夫婦についてはその行為が日常家事の範囲内であると判定される一方、他の夫婦については、日常家事の範囲外であると判定される場合があります。

≪例≫

たとえば、収入が高く日常的に高級な家具を購入しているという特別な事情のある夫婦については、高級店で高価な家具を購入することが、日常家事の範囲内であると判定される可能性が高くなります。

一方、そのような事情のない一般的な夫婦が、同様の行為をした場合は、日常家事の範囲外であると判定される可能性があるのです。

試験対策としては、ある行為が日常家事の範囲にあるかを検討するにあたっては、上記のように、その夫婦についての特別な事情をきちんと検討することが大切です。

夫婦の一方が行った法律行為が、夫婦の日常家事の範囲内といえない場合であっても、相手方において、当該行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるについて正当の理由があるときは、民法110条に類推適用により、当該相手方は保護されます。

要するに、ある法律行為について民法761条の責任が認められない場合であっても、相手方について正当な理由がある場合は、民法110条の類推適用によって、相手方が保護されるということです。

どのような場合に正当理由が認められるかは、ケースによります。

≪例≫

たとえば、夫が日頃から実印を妻に預けており、妻が実印を用いて夫名義の委任状を偽造した場合などは、一般に正当理由が認められやすいといえます。

いずれにしても、試験においては正当理由の有無を慎重に検討することが重要です。

また、民法110条を「直接適用」するのではなく、「類推適用」することに注意してください。

民法110条を「直接適用」ではなく、「類推適用」だよ!

その理由は、判例も述べるように、直接適用を認めると夫婦の財産的独立を損なうおそれがあるからです。この理由は、そのままおぼえておきましょう。

論述の流れを見ていくぞ!

民法761条からは直ちに、夫婦の日常家事に関する代理権があるとは読めない。答案でも、夫婦は互いに日常家事に関する代理権を有することを説明する。

当該行為が「日常家事」に該当するか否かを検討する

・前提として、法定代理兼が基本代理権になることを端的に認定

・民法110条を適用すると夫婦別産性の趣旨に反する→民法110条の直接適用否定

・当該行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条の趣旨の類推適用。

・「正当の理由」の有無を具体的に検討

判決文の重要部分を抜粋して掲載しています。この機会に、判決文を一読してみましょう!

民法七六一条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として、その明文上は、単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。

そして、民法七六一条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。

しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。

原審の確定した事実関係、とくに、本件売買契約の目的物は被上告人の特有財産に属する土地、建物であり、しかも、その売買契約は上告人の主宰する訴外株式会社千代田ベヤリング商会が訴外Aの主宰する訴外株式会社西垣商店に対して有していた債権の回収をはかるために締結されたものであること、

さらに、右売買契約締結の当時被上告人は右Aに対し何らの代理権をも授与していなかつたこと等の事実関係は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけではなく、そして、右事実関係のもとにおいては、右売買契約は当時夫婦であつた右Aと被上告人との日常の家事に関する法律行為であつたといえないことはもちろん、

その契約の相手方である上告人においてその契約が被上告人ら夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があつたといえないことも明らかである。

司法試験は情報戦だ!!

司法試験の論文式試験対策についてもっと詳しく知りたい方は、「論文で半分ちょい」が合格のカギ!司法試験の合格ストラテジー【初学者向け】もぜひチェックしてみてください。

この記事では、司法試験の論文式試験で「目指すべき得点」や、効果的な勉強法について詳しく解説しています。特に、初学者でも理解しやすいように工夫されていますので、これから司法試験を目指す方には必見です。

この記事の内容はこんな方におすすめ!

この記事で分かること

論文でなぜ「半分ちょい」の得点を目指すのか?

詳しくは以下の記事をご覧ください!司法試験合格への道がぐっと近づくはずです。

▼司法試験受験生なら必読▼

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

判例学習を“見える化”しよう!

事案図解で理解と記憶に革命を。

複雑な判例も、図で整理すれば驚くほどスッキリ頭に入る。

「判例事案図解キット」は、登場人物・組織を示す「人・組織アイコン」と、事案の流れを補足する「その他アイコン」がセットになった、スライド形式の図解ツールです。

これらのアイコンを組み合わせて配置するだけで、判例の構造を視覚的に整理・再現することが可能。

もちろん、手書きの整理も有効ですが、スライドとして一度しっかり図解しておけば、後から見返したときの理解度と復習効率が段違いです。

とくに「これは絶対に押さえておきたい!」という重要判例については、このキットを活用して、自分だけのオリジナル事案図を作ってみてください。

「視覚で学ぶ」という新しい判例学習のかたち、ぜひ体験してみてください。

▼法スタ公式LINE登録で限定配布中▼

法科大学院生修了生です。法スタでは、民法の重要論点解説記事を担当しています。

勉強を効率化する第一歩は、正しい本選び。

法スタで学んだ知識をさらに深めたい方は、法律書籍専門の口コミサイト・法書ログ へ!

実際に学習者や実務家が投稿した 400件以上の口コミが読み放題 だから、本当に役立つ一冊を見極められます。

迷いや不安を解消し、あなたの勉強を支える書籍が、きっと見つかります。