司法試験や予備試験の受験対策を行う皆さんにとって、「短答式試験」は重要な山場の一つです。

限られた時間の中で膨大な知識を効率的に学習し、繰り返し確認する必要があります。短答対策教材は沢山存在しますが、いずれの教材にもある課題があります。それは、「情報の膨大さ」や「検索性の低さ」といった課題です。

年々厚くなる短答教材に嫌気をさしている受験生も多いのではないでしょうか。

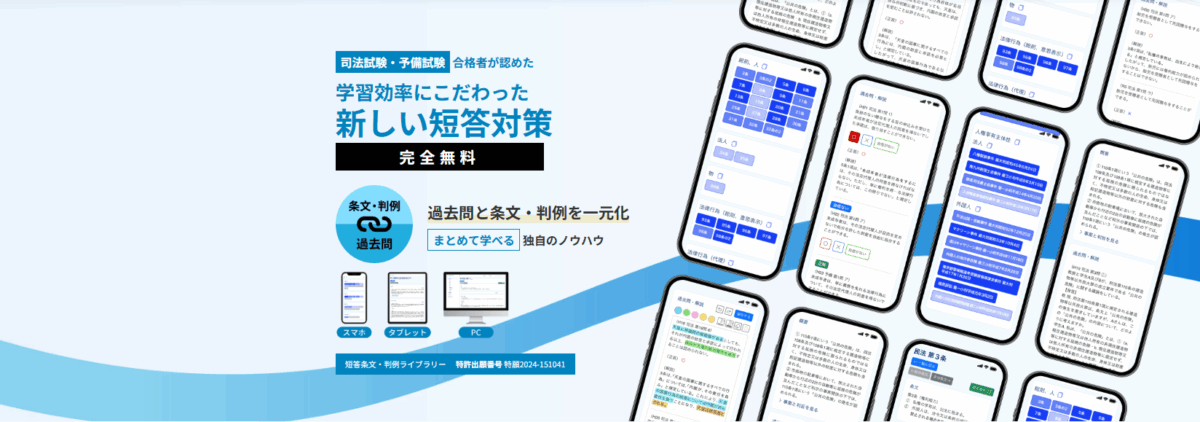

そんな中でおすすめのツールが加藤ゼミナールがリリースした「短答条文・判例ライブラリー」という新しい短答対策サービスです。

本サービスは、過去問の出題実績に基づいた条文・判例の情報を一元化し、短答対策の効率を飛躍的に向上させるものです。

本記事では、本サービスの特徴や活用方法を詳しく解説し、新しい短答対策の勉強法を提案いたします。

「短答条文・判例ライブラリー」とは?

「短答条文・判例ライブラリー」は、司法試験予備校の加藤ゼミナールが開発した新しい「短答対策ツール」です。

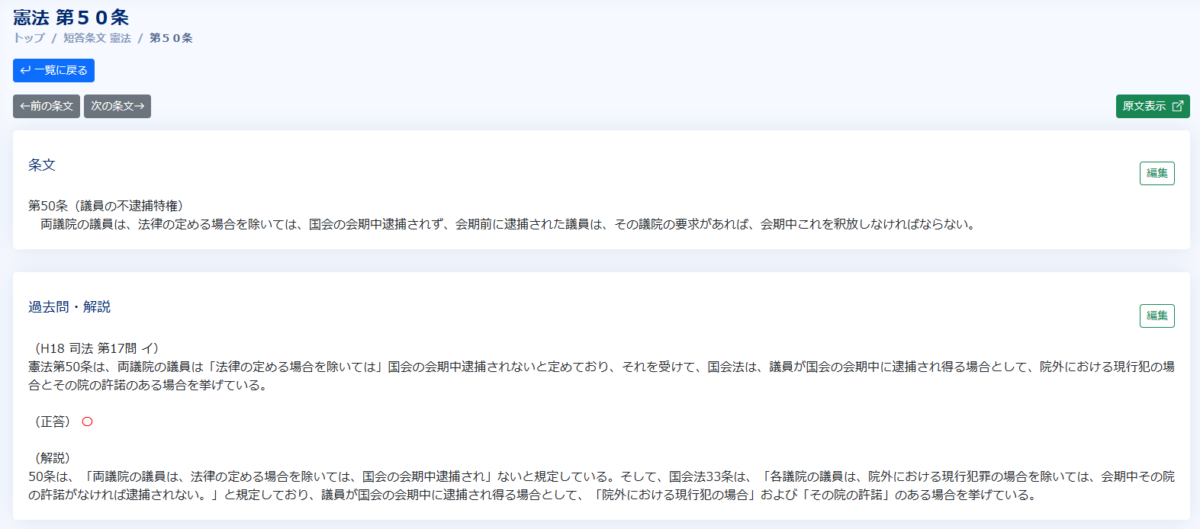

具体的には、予備試験や司法試験の短答式試験において出題された「条文や判例の情報」と、それに対応する「問題文と解説」を紐付けて確認できるオンライン学習教材です。

これにより、受験生は過去問とその出題実績をピンポイントで把握し、効率的な繰り返し学習を実現できます。

いままでになかった短答対策のオンライン教材です。

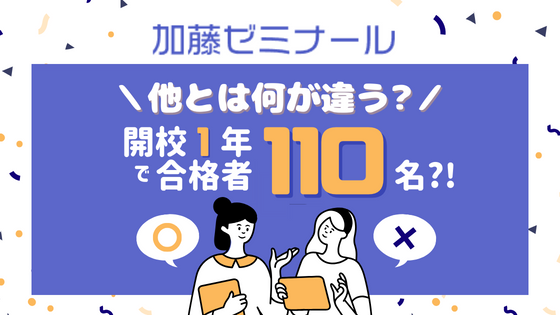

圧倒的な成長率!加藤ゼミナールの合格実績が年々飛躍中!

加藤ゼミナールは、開校以来驚異的な成長を遂げている予備校です。

合格者数は 令和4年に110名 → 令和5年に212名 → 令和6年には356名 と、毎年大幅に増加しており、非常に勢いのある司法試験予備校です。

さらに、1位~1桁台の合格者や、10位台~2桁台の上位合格者を多数輩出していることも、加藤ゼミナールの大きな強みです。

「確実に合格を目指すだけでなく、上位での合格も狙える」。短期間に築いた実績が、加藤ゼミナールの圧倒的な指導力を示しています。

「短答条文・判例ライブラリー」の主な特徴

短答条文・判例ライブラリーの主な特徴をまとめると、以下の3つです。

- 従来の教材よりも「ピンポイントで軽い」!

- オンライン教材ならではの「圧倒的検索性」!

- 短答対策に最適な「ハイブリッド教材」!

特徴①従来の教材よりも「ピンポイントで軽い」!

これまでの短答式対策用教材では、出題実績がない条文や判例に関する知識も含まれており、情報が網羅的である反面、情報量が多く、実際に必要な部分を絞り込む作業が煩雑でした。

一方で「短答条文・判例ライブラリー」は、本試験で出題された過去問に基づいて条文や判例をフォーカスしているため、情報量が適度に絞られ、非常にシンプルかつスマートな教材となっています。

これにより、必要な情報だけに集中し、効率的な学習が可能になります。

【従来教材との比較】

従来教材

短答条文・判例ライブラリー本試験で出題された過去問に基づいて条文や判例を掲載

特徴②オンライン教材ならではの「圧倒的検索性」!

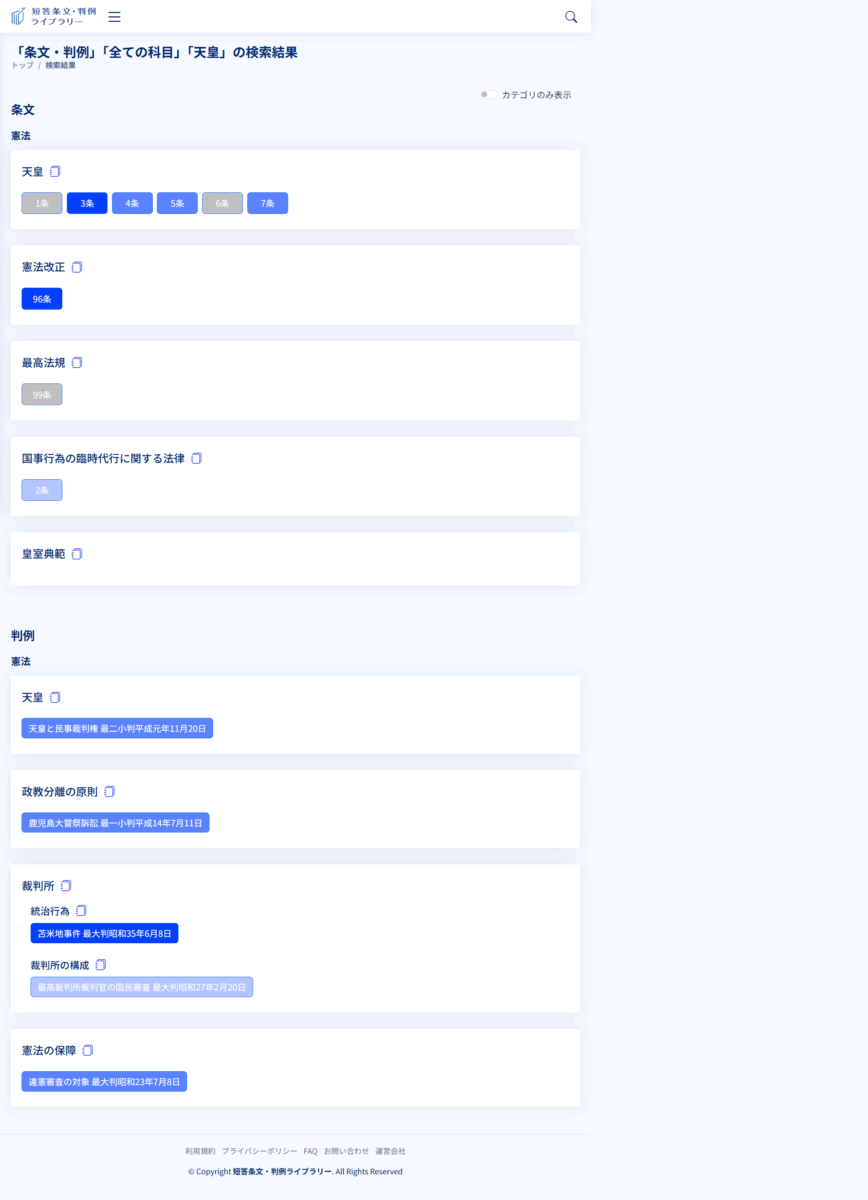

「短答条文・判例ライブラリー」は、Webサービスの特性を活かし、優れた検索機能を備えています。受験生が過去問で問われた条文や判例をすぐに検索し、確認できるよう設計されています。

例えば…

キーワード検索を用いて、特定の判例や条文に関連する出題情報を即座に閲覧可能です。

サイトの右上に検索窓が設置されています。

例えば、紙の教材であれば、「天皇」に関する条文や判例を探すのに時間がかかりますが、「短答条文・判例ライブラリー」であれば、検索窓にキーワードを入力するだけで、天皇の条文や判例が即座に一覧表示されます。

【紙の教材との比較】

紙の教材:該当の条文や判例を探すのに時間がかかる(探す時間がもったいない)

オンライン教材:キーワード検索で瞬時に必要な情報にアクセス可能

特徴③短答対策に最適な「ハイブリッド教材」!

短答式試験では、「繰り返し学習」が極めて重要です。

「短答条文・判例ライブラリー」は、「教材」と「演習」のハイブリッド形式を採用しており、短答のインプットとアウトプットをシームレスに行うことができます。

過去問の解説や関連知識を効率的に確認できるため、学習プロセス全体を通じて圧倒的な時間短縮を実現します。

【短答条文・判例ライブラリーの強み】

従来の短答対策:インプット教材とアウトプット教材が別々

短答条文・判例ライブラリー:インプット教材と演習のハイブリッド形式

「短答条文・判例ライブラリー」の主な機能の紹介

「短答条文・判例ライブラリー」には、以下のような便利な機能が備わっています。

1. 出題実績の一覧表示

過去問で出題された条文や判例を、出題実績ごとに色分けされた一覧として確認できます。

これにより、どの条文・判例が短答式試験で頻出なのか一目で把握できます。(これだけでも有料級の教材だと思います)

2. 出題情報ページの閲覧

ワンクリックで、各条文や判例のサマリー、過去問の問題文・解説を掲載したページにアクセス可能です。

これらの情報は、一覧ページや検索ボックスから素早く辿り着けます。

3. ノートページの編集機能

「短答条文・判例ライブラリー」は、無料会員登録をすることで機能が追加されます。

追加される機能の一つが「ノートページの編集機能」です。

「条文(判例の場合は「概要」)」「過去問・解説」「メモ」の3つのブロックのすべてを編集することができます。

解説にマーカーを引いたり、自分のメモを残すことができます。これで「あなただけのオリジナルの一元化教材」となります。しかも、スマホやPCがあればどこでも好きな時にアクセスすることができます。

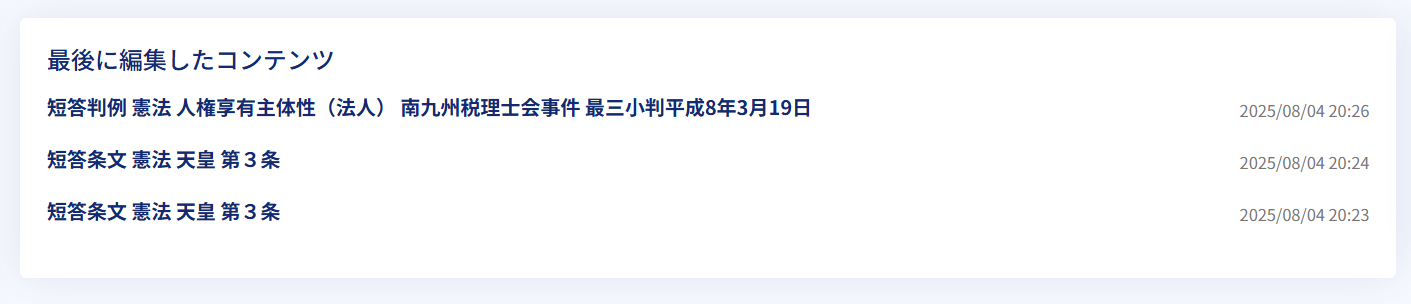

編集した内容は、マイページに履歴が残るので、いつ編集したかが一覧で表示されます。

上記のように記録した内容はマイページに保存され、いつでも呼び出して確認可能です。カスタマイズをしていけば、自分だけの学習教材を作り上げていくことができます。

4. 解答モード

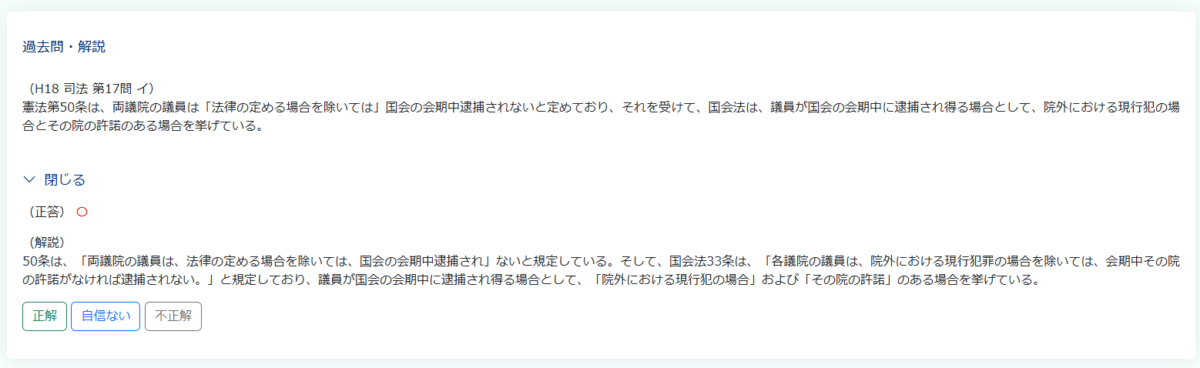

解答モードでは、司法試験・予備試験の過去問を基に、一問一答形式で「各条文・判例ごと」に過去問を演習することができます。

「正答と解説を見る」をクリックすると、「正解」と「解説」を確認することができます。

また、「正解」「自身ない」「不正解」のセルフチェックをつけることができます。

このセルフチェックは、マイページの「学習記録」で確認することができます。

5.マイページ機能

無料会員登録をすれば、マイページ機能を利用することができます。

マイページでは、以下のことが可能です。

- 編集記録の閲覧

- 学習記録

メモの記録や学習結果が記録されるのはオンライン教材ならではのメリットですね!!

「短答条文・判例ライブラリー」を使うなら、無料会員登録は必須だと思います。

「短答条文・判例ライブラリー」のメリット

多くの機能を有する「短答条文・判例ライブラリー」ですが、特筆すべきメリットは、以下の4点です。

- 無料で短答に出題条文と判例の解説を読むことができる

- 無料で短答式試験の過去問の演習ができる

- スキマ時間に勉強がしやすい

- 「自信ない」も選択ができ理解を正確に記録

メリット①無料で過去出題された条文と判例の解説を読むことができる

「短答条文・判例ライブラリー」では、過去の短答式試験で出題された条文や判例を無料で閲覧できる点が大きな魅力です。従来の短答対策教材では、出題実績のない条文や判例の関連知識までが含まれているため、情報量が多く、試験対策として取捨選択が必要でした。

しかし、本サービスでは、実際に出題された部分にフォーカスしているため、無駄なく学習できます。

例えば…

憲法第70条(内閣総理大臣の欠缺・新国会の招集と内閣の総辞職)に関する出題では、過去の問題とその解説が紐づけられており、効率的に学習を進めることができます。

◆条文

第70条(内閣総理大臣の欠缺・新国会の招集と内閣の総辞職)

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

◆過去問

(H22 司法 第17問 ア)

内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職しなければならない。なぜなら、憲法は、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えており、これが欠けた場合には内閣の一体性が失われることになるからである。(正答) 〇

(解説)

憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定している。そして、憲法66条1項は、「内閣は…その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」と規定しており、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えている。

このように、過去問と条文・判例をリンクさせた学習が可能になり、単なる知識の暗記ではなく、試験で求められる実践的な理解を深めることができます。

メリット②無料で短答式試験の過去問の演習ができる

従来の短答対策のツールとしては、一部無料で提供され、機能拡張や問題数を追加するためには追加費用が求められるものが一般的でした。

他方で、「短答条文・判例ライブラリー」は完全無料(広告なし)で提供されており、全ての解説や問題を追加料金なしで利用することができます。この点は、受験生にとって大きなメリットとなり、コストをかけずに本格的な短答対策ができる点で他のサービスと一線を画しています。

「短答条文・判例ライブラリー」では、短答式試験の過去問を無料で演習することが可能です。問題文と解説がセットになっているため、解答後すぐに正しい知識を確認でき、知識の定着が促進されます。

また、演習する問題を自ら選択することができるため、苦手な分野の問題を重点的に学習することもできます。自分の学習状況に合わせた最適な対策が可能になります。

メリット③スキマ時間に勉強がしやすい

WEBサービスならではのメリットとして、スマホやPCを使っていつでもどこでも学習できる点が挙げられます。

条文の内容・解説や判例の事案の概要・判旨・解説が掲載されているため、紙の教材を持ち運ぶ必要がなく、通勤・通学時間やちょっとした休憩時間を活用して短答対策ができます。

また、検索機能が充実しており、過去問の条文や判例をピンポイントで確認できるため、知識の整理にも役立ちます。

メリット④「自信ない」も選択ができ理解を正確に記録

演習を進める中で「なんとなく理解はしているが、まだ不安が残る」問題に出くわすことがあります。

「短答条文・判例ライブラリー」では「正解」「自信ない」「不正解」の3つから選択することができるため、ご自身の理解を正確に記録することができます。

法スタ推奨の勉強法【総論】学習の習慣化

司法試験や予備試験の短答対策では、「学習を習慣化すること」が合格への鍵となります。一時的な詰め込み学習では、長期間にわたる試験対策を乗り切ることが難しく、また記憶の定着も十分に行われません。

【短答の対策方針】

・一時的な詰め込み学習ではなく、毎日少しずつ積み上げる

・毎日少しずつ積み上げるためには、「短答学習を習慣化する」ことが合格の鍵

そこで、科学的に効果が高いとされる学習の習慣化についてご紹介させていただきます。複数の勉強法をご紹介していますので、自分にあった方法を一つや二つ取り入れて頂ければ幸いです。

1.「 ハビットループ」を意識する

学習習慣化ヒント①:ハビットループ(Habit Loop)

習慣が身につくプロセスとして、「ハビットループ(Habit Loop)」 という概念が提唱されています。

これは、チャールズ・デュヒッグ(Charles Duhigg)の著書 『The Power of Habit(邦題:習慣の力)』 で紹介されたモデルで、以下の3つのステップで構成されます。

≪ハビットループ 3つのステップ≫

- キュー(Cue)

習慣のきっかけとなるもの(例:特定の時間、場所、感情、状況) - ルーチン(Routine)

実際に繰り返される行動(例:学習する、運動する) - 報酬(Reward)

学習後の達成感や自己成長を実感する

行動の結果得られる報酬(例:達成感、快感、外的報酬)

「ハビットループ」を意識すると、特定の行動を習慣化しやすくなると言われています。

◆実践方法

司法試験の短答対策では、習慣化のきっかけ(キュー)を予め決めておくことでハビットループを作り出すことができます。

例えば、特定の場所をキューにするならば、「図書館に来たら短答学習をする」「講義室に付いたら短答学習をする」、特定の時間をキューにするならば、「朝起きたら10分間短答過去問演習する」「寝る前に5問過去問を解く」などです。

さらに、決めたルールを達成できたら「好きなアニメやドラマを10分間視聴できる」などの報酬を設定するのもよいでしょう。

「ハビットループ」をうまく活用すれば、短答学習の開始と継続を自動化することができます。

2. 「意思決定の負担」を減らす

学習習慣化ヒント②:ウィルパワー(Willpower)と意思決定の疲労

「学習しよう」と毎回意識的に決断するのは、思っている以上に脳のエネルギーを消費します。

これは、心理学者ロイ・バウマイスターによって提唱された「意思決定の疲労(Decision Fatigue)」という概念に基づいています。人間は1日に使える意思決定のリソースが限られているため、学習のたびに「やるかやらないか」を決めるのは非効率です。

例えば…

歯磨きをする際に「今日は磨こうか?」と悩む人はいませんよね?それと同じように、短答演習を毎日やることが「当たり前の行動」になれば、意識しなくても自然に学習を継続できるようになります。

(なお、近年の研究では「意志力の減少は個人の信念によって左右される」とも言われています。ただし、一般的には意思決定の回数が増えると負担が大きくなるのは事実でしょう。)

学習を習慣化すると、この意思決定の負担を大幅に軽減できます。

◆実践方法

「短答条文・判例ライブラリー」を開く時間を毎日固定する。毎日、短答学習をする余裕がない方であれば、曜日で短答学習をする日を決めておくのもよいでしょう。「毎週月水金は短答学習をする」などです。そして、ルールを決めたら例外なく遂行するようにしましょう。

3. 「長期記憶」の定着が促進される(間隔反復)

学習習慣化ヒント③:エビングハウスの忘却曲線と間隔反復

人間の記憶は、時間の経過とともに急激に薄れていくことが知られています。

これは、19世紀の心理学者エビングハウスによって提唱された「忘却曲線(Forgetting Curve)」によるものです。

エビングハウスの研究によると、新しく学習した知識は、24時間以内に約70%が忘れ去られることが確認されています(なお、この実験では「意味のない情報」を暗記した実験)。しかし、「間隔反復(Spaced Repetition)」という学習法を活用すれば、記憶の定着率を劇的に向上させることができます。

間隔反復とは?

間隔反復(Spaced Repetition) は、忘れる前に復習することで記憶を長期定着させる学習法 であり、多くの認知心理学の研究によって有効性が実証されています。

これは「分散学習(Distributed Practice)」の一種で、一度に詰め込むよりも、間隔を空けて学習した方が記憶の定着率が向上する ことが分かっています。

このサイクルを習慣化すれば、記憶の忘却を防ぎ、試験本番でのアウトプット精度を高めることができます。

◆実践方法

「短答条文・判例ライブラリー」のノート機能を活用し、一度間違えた問題や理解が曖昧な問題にマークをつけ、数日後に再演習することで、この間隔反復を実践できます。

何日後に復習をするかを決めておくと良いでしょう。「不正解」は、1日後、「自信ない」は、3日後に復習をする等です。

4. 「学習の習慣化」のまとめ

習慣はモチベーションよりも強力

「今日はやる気が出ないから勉強できない…」という経験は誰しもあるでしょう。しかし、モチベーションに頼った学習は不安定であり、試験直前になって焦る原因となります。特に、短答対策はやる気が出ない方も多いでしょう。

習慣化の研究では、「モチベーションよりも環境や仕組みが学習継続の決定要因である」ことが示されています。

例えば、朝ランニングを習慣にしている人は、「今日はやる気があるから走る」というよりも、「朝になったら自然と走る」状態になっています。

同じように、短答演習を毎日決まった時間・場所に行えば、やる気がある・ないに関わらず、自動的に学習を継続できるのです。

≪まずはここから始めてみよう!!≫

学習環境を整える

→「短答条文・判例ライブラリー」のブックマークをスマホやPCのホーム画面に追加し、ワンタップで開けるようにする。

最小単位でスタート

→「まず1問だけ解く」など、小さな習慣から始める。

法スタ推奨の勉強法 【各論】

さて、【総論】では、学習の習慣化についてヒントとなる勉強法をご紹介させていただきました。

続いて、【各論】として、「短答条文・判例ライブラリー」を実際に活用する方法についてご紹介させていただきます。

どのように活用するか悩んでいる人もまずはこの使い方を試してみてください。

1.基本スタイルは「解答モード」でポチポチ演習する

短答式試験で問われる問題は、大きく二つに分けることができます。

【短答で問われる問題】

①論文対策で学習した知識で解ける問題

②短答プロパーの対策をしていないと解けない問題

したがった、短答特化の対策をしていない方でも論文の勉強が進んでいる方であれば、解ける問題も十分にあるかと思います。

そのため、短答知識のインプットの時間をあえて取らずに、「解答モード」で過去問をポチポチ演習していく。

解答のたびに理解度を正確に記録し、後から復習をすることができるようにしておく。基本は、このスタイルで利用するのがおすすめです。

2.「出題頻度の高い条文・判例」を優先する

「短答条文・判例ライブラリー」では、色の濃さで出題頻度を3段階に区別しています。

短答式試験の対策の目的は、短答知識を完璧にマスターすることではありません。司法試験であれば論文を採点してもらうため、予備試験では論文式試験を受験するためです。山場は、いずれも論文式試験。短答対策は、スマートに。

【短答式試験の位置付け】

・司法試験であれば論文を採点してもらうため

・予備試験であれば論文式試験を受験するため

→いずれの試験も山場は「論文式試験」

→注力したいのは「論文式試験対策」

そこで、全ての出題条文・判例を一挙に潰そうとするのではなく、効率よく合格点を取れるようになるために、出題頻度の高い条文・判例を優先的に学習する。

3.「条文>判例」の順番で勉強する

短答式試験では、論文の知識を活用して解答できる問題が多く含まれています。

論文式試験では判例の深い理解が求められるため、論文対策として判例を重点的に学習することになります。

その結果、判例に関する短答問題は多くの受験生が対応できる一方で、条文に関する問題は十分に対策できていない受験生との差が生まれやすい分野です。

条文>判例の理由

・判例知識:論文対策と重複し、多くの受験生が対応できる

・条文知識:短答対策の差が出やすく、得点差が生まれやすい

そのため、短答対策を進める際は、まず条文の理解を優先し、演習に取り組むことをおすすめします。

4.新しく理解したことは「ノートページ」に一元化する

司法試験や予備試験の短答対策では、「学習した知識をいかに整理し、効率的に復習できるか」が重要なポイントになります。しかし、紙のノートや市販の教材では、情報の整理や検索性に限界があり、せっかくの過去の自信の学びを活かしきれないこともあります。

「短答条文・判例ライブラリー」の「ノートページ」編集機能を活用すれば、学習した内容を自分専用のデジタル教材として一元化し、いつでも好きな時に復習をすることができます。

「解答モード」を通じて、新しく理解したことはノートページに一元化して、後々に振り返った際に理解を再現できるように整理しておきましょう。

おすすめな人は?どの学習段階でも活用可能!

「短答条文・判例ライブラリー」は、司法試験・予備試験のあらゆる学習フェーズに対応できる、万能な短答対策ツールです。

【短答条文・判例ライブラリーがおすすめな方】

✅ 短答対策をこれから始める方

→ 基礎知識を固めながら、スムーズに短答演習をスタート!

✅ 試験直前期の方

→ 出題頻度の高い条文・判例を優先し、効率的にラストスパート!

✅ 日常学習に短答対策を取り入れたい方

→ 隙間時間で演習を積み重ね、コツコツ実力アップ!

✅ ITツールを活用して学習を効率化したい方

→ 便利な検索機能とノート機能で、知識をスマートに整理!

初学者から直前期の受験生まで、それぞれの学習状況に合わせて自由にカスタマイズできるため、どんな受験生にとっても強力な味方となるでしょう。

◆司法試験直前期であれば

短時間で得点力を上げるには、出題頻度の高い条文や判例を集中的に攻略する「ローラー作戦」が効果的。効率よく弱点を補強し、確実に合格点を狙いましょう!

◆ 直前期でない方の活用法

今学習している単元に沿って短答問題を解くことで、論文対策と短答対策を同時に強化。学んだ知識を実戦形式で確認しながら、理解を深めることができます。

「短答条文・判例ライブラリー」は、使い方次第で学習効率を最大化できる究極のツールです。あなたにとって最適な活用法を見つけ、短答試験の突破に役立ててください!

短答対策の新常識!「短答条文・判例ライブラリー」で学習効率を最大化

司法試験や予備試験の短答式試験は、膨大な知識をいかに効率的に整理し、繰り返し学習できるかが合格のカギを握ります。そこで開発されたのが、「短答条文・判例ライブラリー」。このサービスは、短答式試験に特化した画期的なオンライン学習ツールであり、受験生の短答学習を圧倒的に効率化します。

特に、以下は「他の短答対策ツールにはない」大きな魅力だと思います。

従来の短答対策教材と比べても、検索性の高さと

過去に出題された条文と判例に学習範囲が絞りこまれた「知識」と「演習」のハイブリッド教材

無駄のない短答対策が可能になり、その結果、論文対策に投下できる時間を増やすことができるようになり、ひいては、司法試験や予備試験の合格可能性を高めることができます。

【「短答条文・判例ライブラリー」の魅力をおさらい!】

→出題実績のある条文・判例だけにフォーカス! 無駄な情報に振り回されず、合格に直結する知識を効率的に習得できます。

オンラインならではの圧倒的な検索性

→ キーワード検索で必要な情報を一瞬で探せる! 紙の教材のようにページをめくる手間がなく、学習スピードが大幅に向上。

繰り返し学習に最適なハイブリッド教材

→解答モード+ノート機能を組み合わせて、知識を一元化! 自分だけの学習データを蓄積し、試験直前までムダなく復習できます。

完全無料で、すべての解説・問題を利用可能!

→短答対策の決定版が、完全無料(広告なし)でフル活用できる! コストを気にせず、最高の学習環境を手に入れましょう。

自分だけの学習データを蓄積し、自分だけの最強の短答教材を作っていきましょう。一気に作るのではなく、日々、少しずつ確実に育てていくイメージです。この積み重ねが本番に皆さんの強力な武器になります。

百聞は一見に如かず。とにかく触れてみてください。使ってみて、自分にあった使い方を発見してください。

他の短答対策ツールとは一線を画す、新しい学習体験を今すぐ試してみませんか?